トップQs

タイムライン

チャット

視点

天皇大帝

ウィキペディアから

Remove ads

天皇大帝(てんのうたいてい[1]、てんのうだいてい)は神格化された北辰(天の北極)[2]のこと。後述するように、日本における天皇という称号の起源の有力な候補の一つと考えられている。北斗七星と混同されることもある。

概要

古代中国では地上からは天空のある一点を中心として星々が巡っているように見えることを知っており、そこを北辰と呼び(天の北極に該当する)、宇宙の中心と考えられていた。そして神格化され、道教や日本で使われる称号の天皇にも取り入れられたとする説がある。

中国の唐の高宗は 「天皇」 と称し、死後は皇后の則天武后によって 「天皇大帝」 の諡(おくりな)が付けられた[3]。これは日本の天武天皇による 「天皇」 の号の使用開始とほぼ同時期であるが、どちらが先であるかは研究者間でも結論が出ていない。

道教では最高神を「玉皇大帝」としており、これを星宿における紫微垣にある北極星[注釈 1]に同定して「北極紫微大帝」としていた。のちにこれに北斗七星を神格化した北斗信仰における 「北斗真君」とが習合し、さらに星を仏教における妙見菩薩に見立てた妙見信仰が生まれた。このため、現在においても「北極紫微大帝(北極大帝・紫微大帝)」 と 「北斗真君」とは、本来は別の神であるとして分ける場合と、同一視する場合とがある。

中国の皇帝や日本の皇室の北斗信仰にもこの同一視が見られる。中国の皇帝の祭服の左袖には北斗七星、右袖には織女[注釈 2]がデザインされている。宮内庁所蔵の孝明天皇の礼服 [注釈 3]は背中の中央上部にも北斗七星が置かれている。ただし、織女はない。

Remove ads

星座(星官)としての天皇大帝

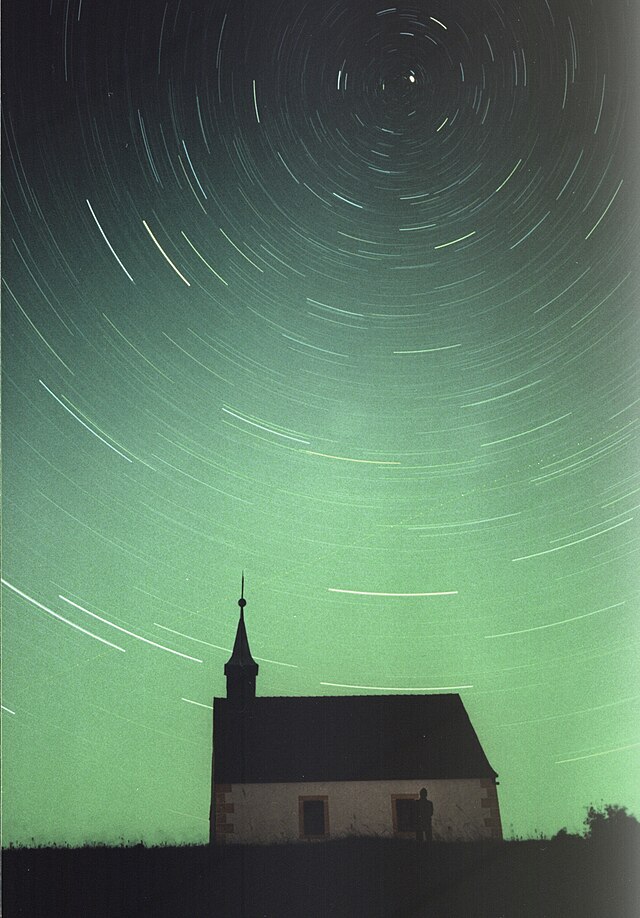

北極(きりん座 HD112028)と天皇大帝(ケフェウス座 HD212710)に朱点を加えた。両星の間にあるのが現在の北極星(こぐま座α星)

現在の北極星(こぐま座α星)は小熊の尻尾の先端にあるが、紀元前1100年ごろにはこぐま座β星の北極距離が約6.5度[4]と、天の北極に最も近い北極星であり、帝と呼ばれていた。

そして、信仰の対象とは別に天皇大帝という名の星座も存在した。『開元占経』 の「巻69 甘氏中官占」 に見える[5]。『晋書』 「天文志」 には 「口中一星を天皇大帝と曰(い)ふ」 という記述がある。この 「口中」 は、天帝の後宮で天帝の住まう紫微宮(しびきゅう)を護衛する[6]勾陳(こうちん)という星座で、その第二星(こぐま座δ星、4等)・第一星(同α星・ポラリス、2等)・第五星(ケフェウス座 HD5848、4等)・第六星(同 HD217382、5等)で描かれる四辺形のことを指しており、天皇大帝はその中にある5等星(同 HD212710)である[注釈 4]。『和漢三才図絵』 でも天皇大帝は 「口」 の中に当たる位置に記されているが、この図はかなり不正確なので注意が必要である。なお、オランダの東洋学者シュレーゲルは、こぐま座α星を天皇大帝と同定している[7]。ただし、大崎によれば、シュレーゲルによる同定は 「第一級の資料とは認められない」 とのことである[8]。

Remove ads

信仰

北斗七星(おおぐま座)は水を汲む 「斗」 の形をしており、大地を潤す農耕の神のシンボルでもあった。『史記』 『星経』 には北斗は北辰を中心に一晩で一回転し、一年で斗柄は十二方位を指し、止まることのない永久時計として陰陽(太陽と月のこと)、そして夏・冬を分け、農耕の作業時期を示し、国家安寧を保証するとある [9]。

天皇大帝はその聖性の象徴として神器(道教の用語)を持っている。神器は 「鏡」 と 「剣」 であり、呪具(magic tool)と威儀具とを兼ねている。

儒教では、中間色である 「紫」 を正色(原色)である 「赤」 よりも格下に見る [注釈 5]が、天皇大帝は 「紫宮」 あるいは 「紫微宮」、「紫宸殿」(ししんでん)、「大極殿」(だいごくでん)などと呼ばれる宮殿に住んでいることになっており、また北極星の光芒は紫色とされ、紫色を最高の神聖な色としている[注釈 6] [注釈 7]。

読み方

諸橋轍次 『大漢和辞典』(大修館書店、1956年)に拠れば、歴史的仮名遣いは 「てんわうだいてい」 となる。発音は連声により 「テンノーダイテー」。なお同書の日本の 「天皇」 の読みは 「てんくわう」・「てんわう」 のみ。「てんわう」 での立項が標準である。 星座名としては、通例 「てんこうたいてい」 と振って 「テンコータイテー」 と読む[10]。ただし、鈴木駿太郎は振り仮名を振っていないが、索引では 「天乳」(てんにゅう)と 「天馬座」(てんまざ)の間に配置しているところから 「てんのう……」 と読んでいる[11]

私幣禁断に類似する禁令

私幣禁断とは、一般には皇室の祖霊を祀る伊勢神宮を天皇・皇后・皇太子以外が祀ることを禁じたことを言う。これに似た内容の禁令が以下のように出されている。

- 796年、天皇は北斗七星を祀ることを禁じた。罰則として 「法師は名を綱所に送り、俗人は違勅の罪に処せ」 と規定した(『類聚国史』 「延暦十五年」)。

- 799年、斎宮が伊勢神宮へ行くに際して 「京畿の百姓」 に 「北辰[注釈 8]に灯火を奉る」 ことを禁じた(『日本後紀』 「延暦十八年九月」)。

- 811年、斎宮が伊勢神宮へ行くに際して九月の一ヵ月間、「北辰を祭り、挙哀改葬等の事」 を禁じた(『日本後紀』 「弘仁二年九月一日」)。

- 835年、斎宮が伊勢神宮へ行くに際して九月の一ヵ月間、「京畿」 での 「北辰に火を供えること」 を禁じた(『続日本後紀』 「承和二年八月二日」)。

- 967年施行の 『延喜式』 は斎宮が伊勢神宮へ行くに際して 「九月一日より三十日まで、京畿内、伊勢、近江、等の国、北辰に奉灯し、哀を挙げ、葬を改むる」 ことを禁じた。

なお、1811年、伊勢神宮の私幣禁断は解かれたが、北極星および北斗七星の祭祀解禁の時期は不明である。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads