トップQs

タイムライン

チャット

視点

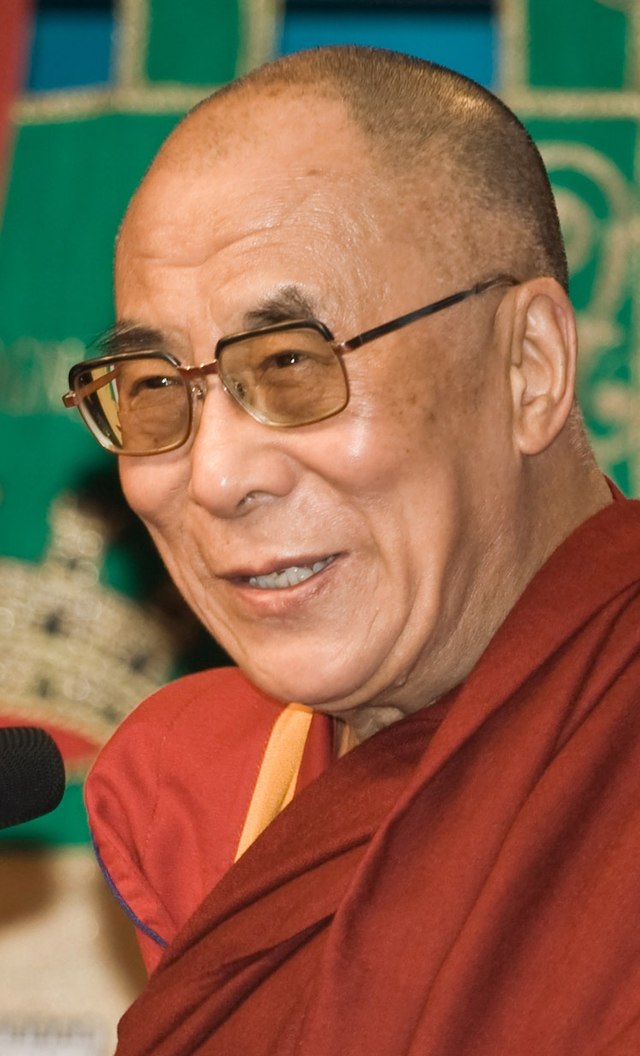

聖職者

ウィキペディアから

Remove ads

聖職者(せいしょくしゃ、希: κλῆρος、羅: clerus、英: clergy, cleric)は、宗教上の聖職に就いている人[1]。(宗教的に)人々を導き、教える役割を果たしている人のこと[2]。対義語は、平信徒。

Remove ads

概説

聖職という言葉には「神聖な職」という意味がある[3]。宗教学的には一般信徒から少なくとも機能的に分かれたグループとして位置づけられる[4]。

ヤン・ヴァン・ブラフトは、聖職者について、宗教は技能に還元されるものではないが、教えの体得や禅定の工夫など技術の側面もあるとし、「ほとんどの宗教には、宗教的な営みに専修することを許されたか要求された人々が見られる」としている[4]。

「聖職者」は宗教によって特有の性質が異なるなど複雑で定義しにくいものと考えられており、その例として仏教の「僧」を西洋の言葉で訳すことが難しくmonkとすべきかpriestとすべきかという問題がある[4]。

ブラフトは「聖職者」には4つの要素があると分析し、それぞれの宗教の性質と構造によってどこにアクセントが置かれるかが異なるとした[4]。

- 聖性の側面

- 職種の側面

ブラフトはこれら4つの要素をもつ聖職者がすべての宗教にみられるわけではないとし、また、これらの区別は理念型に過ぎず、実際の聖職者はこれらの要素の幾つかが混合した存在としている[4]。

Remove ads

キリスト教における聖職者

要約

視点

→個々の聖職者については「Category:キリスト教聖職者」を参照

キリスト教では、「聖職者」と呼ぶ範囲・対象について、教派ごとに違いがある。

→「教役者」も参照

正教会では神品(主教・司祭・輔祭)が聖職者と位置づけられる。神品以外の教衆(副輔祭、誦経者、詠隊、堂役等)は教役者には含まれるが、聖職者には含まれない[5]。

→詳細は「神品 (正教会の聖職)」を参照

カトリック教会では司教・司祭・助祭が聖職者であるとされる[6]。カトリック教会では聖職者と教役者はほぼ同義となっている[7]。

聖公会では主教・司祭・執事が聖職者でありかつ教役者とされる[8]。伝道師等は教役者には含まれるが聖職者には含まれない。聖公会においては各教会の管理責任者は牧師の役職として位置づけられる[9]。

プロテスタントでは「万人祭司」の教理から、牧師を聖職者とは呼ばず、「教役者」もしくは「教職者」と呼ぶ。教会での説教など職務の内容や性格は他から見て、カトリックの司祭などと同様に見える部分はあるため、一般的な日本語においては牧師も聖職者と呼ばれる[10]が、牧師が聖職者(司祭)でないというのは、プロテスタントの教義においては重要な点である。

| 三聖職位の教派別対照表 | |||||

| - | 東方教会 | 西方教会 | |||

| ギリシア語[11] | 英語[12][13] | 正教会[14] | カトリック教会[15] | 聖公会[16] | プロテスタント (一例)[17] |

| Επίσκοπος | Bishop | 主教 | 司教 | 主教 | 監督[* 1] |

| Πρεσβύτερος:聖職位 Πάτερ:呼称 Εφημέριος:役職 |

Priest:聖職位 Father:呼称 Parson:役職 |

司祭:聖職位 神父[* 2]:呼称 管轄司祭:役職 |

司祭:聖職位 神父:呼称 主任司祭:役職 |

司祭:聖職位 司祭/先生/師[* 3]/神父[* 4]:呼称 牧師(Rector,Vicar):役職[* 5] |

(正教師:資格[* 6]) 牧師/先生/師[* 3]:呼称 牧師(Pastor):役職[* 7] |

| Διάκονος | Deacon | 輔祭 | 助祭 | 執事 | 執事/副牧師/補教師[* 8] |

- コンスタンティノープル総主教庁系列などの一部の正教会では輔祭の敬称としても用いられる[18]。

- プロテスタントにおける牧師は、正教会、カトリック教会、聖公会における司祭とは位置付けが異なる。

Remove ads

イスラームにおける聖職者

イスラームにおいて聖職者に当たるのはウラマー、ムッラーと呼ばれる人々である。キリスト教やユダヤ教やイスラームなどのアブラハムの宗教系の一神教においては聖職者(Priest)とは神と人間の間を取り持つという意味がある。イスラームの建前としては神と人との間に仲介役を入れる、あるいは信徒間に階級差を設けることを嫌う傾向があり、ウラマーは聖職者ではない、とか、イスラームには聖職者はいない、と主張される。日本語の「聖職者」はアブラハムの宗教系一神教独特の事情とは関係ない概念であるが、一部のイスラーム教徒がこのような主張をするので意味が通じず誤解が起こっている。

転用や比喩

学校教師はただ教科を教えるだけでなく、人間としての生き方を教えることを期待されるので、しばしば「聖職者」と形容されるが、これは本来的な用法ではない。

出典

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads