トップQs

タイムライン

チャット

視点

小林永濯

江戸時代から明治時代にかけての浮世絵師、日本画家 ウィキペディアから

Remove ads

小林 永濯(こばやし えいたく、天保14年3月23日〈1843年4月22日〉 - 明治23年〈1890年〉5月27日)とは、江戸時代から明治時代にかけての浮世絵師、日本画家。画号は鮮斎(せんさい)永濯[1]。

来歴

要約

視点

狩野永悳(えいとく)の門人。名は徳直または徳宣。俗称は秀次郎。鮮斎永濯の他に永躍、永瑞、霞堂、永洲、夢魚、梅花堂と号す。

日本橋魚河岸新場の魚問屋、三浦屋吉三郎の子として生まれた。生まれつき病弱で潔癖性なため魚に触れたがらず、独り絵筆に親しんだという。安政2年(1855年)13歳の時、中橋狩野家の狩野永悳に就いて狩野派の絵を学んで認められ、徳宣の名と、永濯または永瑞の号を与えられる。18歳の時、近江国(現・滋賀県)彦根藩井伊家のお抱え絵師石井永珉の養子となる話がきたが、桜田門外の変により流れてしまう。次いで一時期は同門で、姫路藩の御用絵師でもあった狩野永洲の養子となり、この時に永洲と号したともいわれている。元治元年(1864年)に官を退き、日本橋通町に画室を構える。この頃、百鬼夜行の錦絵版下を描いたため、浮世絵と関わるのを禁止していた狩野派の中で問題となり、明治3年(1870年)頃から浮世絵に転向する。このとき永濯は河鍋暁斎と親交があり、暁斎が永濯をかばって面倒を見たといわれる。飯島虚心によると、永濯は暁斎の数少ない画友の一人で、常に画法を論じ合っていたという。他にも永濯は礼節を重んじる温和な性格の故か、当時多くの絵師と交流があったとされる。中でも月岡芳年と深く交流し、芳年から版下絵の描き方を習っており、明治5年(1872年)には月岡芳年とともに甲府へ旅行をしている。

明治7年(1874年)の『耶蘇一代弁妄記』挿絵を初めとして、同年『義烈回天百首』、翌8年『近代報国百人一首』など挿絵の制作が活発化している事から、絵師としての地位も確立されたことが推定できる。明治9年(1876年)、永濯が両国中村楼で書画会を開いた際の新聞記事には「浮世絵では東京一の大先生の会だけに賑やか」だったと記されている。また、この書画会では、高橋由一、横山松三郎、守住勇魚、チャールズ・ワーグマンらの作品も展示しており、永濯が洋画家たちとも交流していたのが分かる。明治10年(1877年)には、導入されたばかりの学制に対応した指導方法を解説する『小学入門教授図解』挿絵も手掛けた[1]。

続けて西南戦争(1877年)の戦争絵、新聞の挿絵のほか、明治17年(1884年)に刊行した『鮮斎永濯画譜』、明治18年(1885年)から明治23年(1890年)に刊行した『永濯漫画』初編・2編のほか『万物雛形画譜』『近世紀聞』『明治太平記』などの絵本の他、狂画、肉筆画を手がけた。明治10年(1877年)の第1回内国勧業博覧会に『天照大神、素戔嗚尊、問答』と『神武天皇命鳥ノ図』を出品して花紋賞を受賞。更に明治18年(1885年)鑑画会第一回大会に『僧祐天夢に不動を見る図』で一等賞を受賞する。また、明治20年(1887年)には、新吉原灯籠の会において、月岡芳年と一緒に灯籠に歴史画を描いている。1889年(明治22年)に創刊された日本初のグラフィック雑誌風俗画報において、健筆をふるっていた。

永濯の絵は狩野派で本格的に修行しただけあって、正統的な技量の持ち主である。しかし永濯は狩野派の粉本主義に飽き足らず、明画の筆意を会得し、陰影などの西洋の写実を取り入れ、写真を利用するなど新鮮味を出すことを心がけた。和漢と西洋の技法が一体となった永濯の作品は、他の浮世絵と異なり丁寧で上品な気分が漂う。明治23年持病の肺病により向島小梅村の寓居で没す。享年48。墓所は、世田谷区松原の正法寺。法名は大行院徳宣釈永秀居士。

門人に養子となった小林永興の他、富岡永洗、村田永挙、藤島永柳らがいる。明治35年(1902年)、永濯十三回忌に亀戸天神境内に「鮮斎永濯碑銘」が建てられた。永濯の作品は在日欧米人から評価が高く、永濯の作品は現在確認されている以外にも、海外に多数存在すると言われている。

Remove ads

作品

代表作

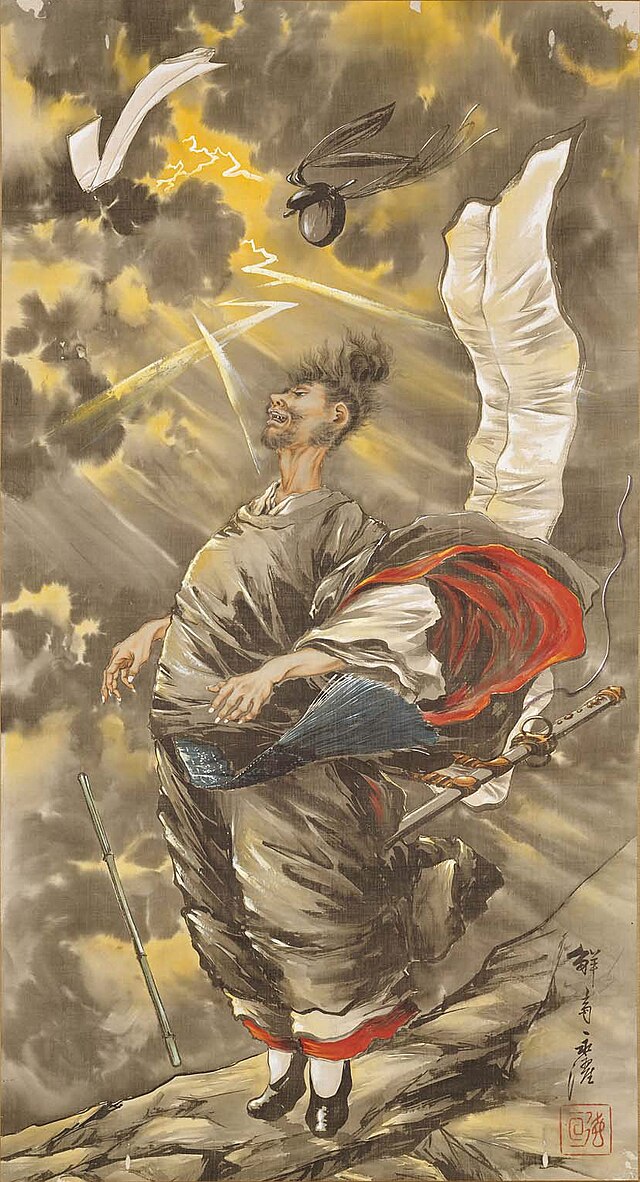

- 菅原道真が太宰府に流罪となった後、天拝山で無実を訴えついに天神と化す天神縁起に基づく場面。同場面は、歌舞伎『菅原伝授手習鑑』が人気を博した18世紀後半以降、しばしば浮世絵などの題材となった。しかし、本作では歌舞伎の一場面としてではなく、道真は突風が吹き荒れと稲光りする現実の天拝山に立つ。体は雷に打たれたかのように硬直し、手は震え杖を手放し、冠と紙片は宙を舞い、今まさに天神と化す瞬間を切り取ったかのような、それまでの日本画にはない劇的で斬新な表現が見られる。

- 製作年代は描写に西洋絵画の手法が窺え、ウィリアム・スタージス・ビゲロー旧蔵品なことから、アーネスト・フェノロサの影響を受けた鑑画会時代の作品とする意見もある。しかし、永濯は明治10年前後には西洋画法に通じて本作を描けるだけの技量を有していた。更に、落款の書体も明治10年頃の特徴をもち、明治7年に描かれた『黄石公張良図』とも落款の書体が一致し、描法にも共通点が多い[2]。更に、その画面の大きさと、綿布と水溶性絵具という通常の鑑賞にそぐわない材質や、画面の四隅にある丸い欠損は杜撰な方法で何かに固定した跡と見なせることから、歌舞伎芝居の絵看板の可能性がある。そこで当時の歌舞伎上演記録を調べると、明治16年(1883年)4月の春木座で、『神霊菅原道実記』が市川右團次 (初代)によって公演されている。しかも、道真が天拝山で祈るまさに絵と同じ場面で、落雷の効果としてマグネシウム発光機が使われており、この演出が客寄せの目玉となっていることから、この春木座公演の絵看板として本作を描いたとも考えられる[3]。

錦絵

肉筆画

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads