トップQs

タイムライン

チャット

視点

尾節

節足動物の体の部位 ウィキペディアから

Remove ads

尾節(びせつ、telson)とは、節足動物の体の後端に付属した1本の尾のような部分である[1]。

ヨコエビの第4-6腹節、および環形動物の後端の部分も「尾節」と呼ばれているが、本項目は主に節足動物全般の尾節について扱う。

概要

尾節は、節足動物の最終体節の直後に付属した尻尾のような部分である。その形は分類群によって棘状・へら状・鞭状など様々である。通常は肛門をもつが、鋏角類のように、肛門が尾節の直前にもつ例もある[2]。

節足動物の尾節は体節として認められず[2]、発生学的に体節にあるはずの神経節と付属肢(関節肢)も存在しない[3]。しかし一部の節足動物、特に甲殻類の尾節には、尾叉や尾鞭などという1対の付属肢に似た構造体をもつ[4][5]。なお、昆虫のように、尾節が著しく退化した分類群もある[2][3]。

鋏角類

要約

視点

尾節をもつ鋏角類は少なくない。多くの節足動物とは異なり、鋏角類の肛門は尾節自体ではなく、尾節と最終体節の間に当たる腹側の節間膜に開口する[2]。

節口類

- マルオカブトガニの尾節(3)

カブトガニ類・ウミサソリ類などの基盤的な真鋏角類(節口類、腿口類)は、発達した尾節をもつ。

- ウミサソリ類の尾節は通常ではカブトガニ類に似た棘状だが、プテリゴトゥス上科の種類(ダイオウウミサソリ類、スリモニアなど)はへら状に特化した尾節もつ。

クモガタ類

- キメララクネの復元図

クモガタ類の場合、尾節はいくつかの分類群に見られ、以下の例が挙げられる[8]:

- サソリモドキ、ヤイトムシとコヨリムシの尾節は分節した鞭に似て、鞭状体(flagellum)と呼ばれる。サソリモドキとコヨリムシの場合は数珠状の細長い感覚器官だが、ヤイトムシの場合は短縮し、性的二形で、オスの場合は独特な形に特化した構造をもつ[8]。

- サソリの終体(後腹部、いわゆるサソリの"尾")の末端には、鈎状の毒針に特化した尾節をもつ。球形の基部に1対の毒腺があり、捕食や防衛などに用いられる[8]。残りの"尾"の部分、すなわち終体は後体(腹部)の後半部に相当する5節の体節であり、尾節の部分ではない。この終体はよく後ろから反り上げるため、腹側にある肛門は往々にして上向きに露出している。

- 現生のクモに尾節はない。しかし基盤的な化石クモであるキメララクネ(Chimerarachne)と、クモの初期系統に近いと思われるウララネイダ類は、サソリモドキのような数珠状の尾節(鞭状体)をもっていた[9][10]。

- ザトウムシとムカシザトウムシの場合、発達した尾節に類する部分は見当たらないが、肛門板[11](anal operculum)という肛門を覆い被さる蓋に似た構造が末端にあり、これは尾節由来の可能性がある[8]。

ウミグモ類

- パレオイソプスの復元図

- フラジェロパントプスの復元図

ウミグモ類の場合、現生の分類群(皆脚目)は退化的な腹部に尾節は見当たらない[8]。しかし比較的に発達した腹部をもつ化石ウミグモ類パレオイソプス(Palaeoisopus)とフラジェロパントプス(Flagellopantopus)は、それぞれ長い棘状と鞭状の尾節をもっていた[8][12][13]。パレオイソプスの尾節は他の鋏角類と異なり、腹側の途中に肛門を備えていた[8]。そのため、これは単なる尾節ではなく、腹部の最終体節と尾節の癒合でできた部分とも考えられる[14]。

Remove ads

甲殻類

要約

視点

甲殻類は往々にして明瞭な尾節を有し、肛門節(anal somite)とも呼ばれる[15]。肛門は通常ではその末端にもつが、腹面(軟甲類)もしくは背面(カイアシ類)にもつ例もある。原則として附属体をもたない他の節足動物の尾節とは異なり、甲殻類の尾節は往々にして尾叉や尾鞭(caudal furca, caudal ramus, furcal ramus)などという可動の構造体を1対もつ[5]。例えば鰓脚類の中で、カブトエビ類の尾鞭は長く発達し、ミジンコ類とカイエビ類の場合は尾爪(caudal claw, furcal claw)という1対の鉤爪状の構造をもつ[16]。付属肢に似て、「尾肢」(uropod)と呼ばれることもあるが、体節由来の付属肢である尾肢とは非相同で、付属肢ですらない別器官だと考えられる[17]。ただし、軟甲類のほとんどはこのような構造体を尾節にもたない[17]。

軟甲類

軟甲類の尾節は多くが平たい棘状もしくはへら状で、肛門を腹面にもち、尾叉は原則として成体に見当たらない[18]。一部の分類群(エビ類・シャコ類・アミ類など)では、尾節は直前の第6腹節由来の尾肢と共に尾扇(tail fan)という扇形の構造をなしている[17]。

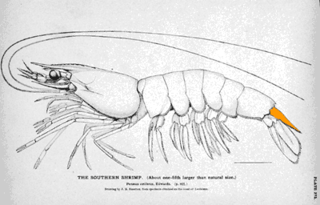

- 十脚類の中で、エビ(カニと異尾類以外の十脚類)の尾節はへら状もしくは短い棘状である。これは尾扇の一部として、遊泳中のステアリングや、瞬時の後退行動(caridoid escape reaction[19])などに用いられる[20]。エビとカニ以外の十脚類、いわゆる異尾類の中にもこのような尾扇をもつ種類がある(カニダマシ、コシオリエビなど)。

- シャコ類はよく発達した尾節をもつ。盾のように頑強で幅広く、闘争中の防衛などに用いられる[22][23]。

- 等脚類(ダンゴムシ、ワラジムシ、フナムシなど)の尾節は直前の第6腹節と癒合し、腹尾節(pleotelson)をなしている[24]。

- 端脚類(ヨコエビなど)の尾肢をもつ部分(urosome)は"尾節"(第1-3尾節)とも呼ばれるが、第4-6腹節であり、他の軟甲類の尾節に該当する部分ではない。真の尾節に該当する部分は、末端の尾節板と呼ばれる部分のみである[25][26]。

- コノハエビ類とムカシエビ類の尾節は他の軟甲類と異なり、円筒状で末端にはっきりとした尾叉をもつ[18]。

多足類

- Retrodesmus cavernicola(ヤスデ)の末端と尾節(e: 肛上板、h: 肛門鱗、p: 肛門扉)

- 様々なChaleponcus属のヤスデの尾節

- エダヒゲムシ(a.sg = 肛節)

- ヤスデ類の尾節は他の多足類より発達で分厚い。背面には「肛上板 epiproct」、腹面には「肛門鱗 hypoproct」、左右には「肛門扉 paraproct」という、肛門を覆いかぶさった計4枚の構造体をもつ[27][28]。

- ムカデ類の場合、尾節は生殖器の直後にあり、胚発生の段階では明瞭に見られる[29]が、成体の場合は不明瞭で、肛門を覆いかぶさった1対の構造体(anal valves)のみによって表れる[30]。

- エダヒゲムシ類の場合、背腹2枚の板状の構造体でできた短い尾節をもつ[31][32]。しかしこれは尾部(pygidium)もしくは肛節(anal segment)と呼ばれる方が一般的で、種の同定形質として重要視される[33][34]。

- コムカデ類の場合、肛門を囲んだ小さな尾節をもつ[35]。

Remove ads

六脚類

六脚類の場合、尾節は退化的で[3]、カマアシムシの成体と一部の不完全変態昆虫の胚のみ顕著に見られる[36]。なお、昆虫の肛門を囲んだ膜(circumanal membrane)、およびトンボの幼虫(ヤゴ)に見られる末端の一部の突起物は、尾節の名残とも考えられる[3][36]。

絶滅群

- ベックウィジア(光楯類)

絶滅種のみ知られ、上述の群に属さない化石節足動物の中でも、尾節をもつものは少なからぬ発見され、次の通りに列挙される。

- 基盤的な節足動物と考えられるケリグマケラと一部のラディオドンタ類(例えばシンダーハンネスとアノマロカリス)は、体の末端から突出した1本の構造体があり、これは尾節に相同の部分と考えられる[37][38]。

- 「大付属肢節足動物」として知られるメガケイラ類は棘状からしへら状の尾節をもち[8]、一部の種類(例えばフォルティフォルケプス)は左右2枚の構造体と共に広い尾扇をなしている[39]。

- 一部のHymenocarina類(例えばワプティア)とフーシェンフイア類(例えばアラカリス)の尾節は甲殻類に似て、1対の能動的な構造体を末端もつ[40][41]。

- シドネイアはへら状の尾節をもち、エビ類のように、最終体節由来の平たい付属肢と共に尾扇をなしている[43]。

- 光楯類は、直前の最終胴節と癒合した棘状の尾節をもつ[44]。

Remove ads

節足動物以外のもの

節足動物以外の体節制をもつ動物には、「尾節」と呼ばれる部分もある。環形動物の後端の部位は、英語などでは「pygidium」、日本語では「尾節」と呼ばれる。何れも主に節足動物の用語として用いられる名称である(合体節を参照)[45]。

環形動物の尾節はトロコフォア幼生の下部に対応する部分であり、胴部の体節とは別の部位に由来するため、通常では真の体節扱いはされていない。しかし、この尾節は多くの体節的形質をもつことが後に解明され、従来の見解よりも体節的であることも示唆される[46]。

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads