トップQs

タイムライン

チャット

視点

嶋遺跡

ウィキペディアから

Remove ads

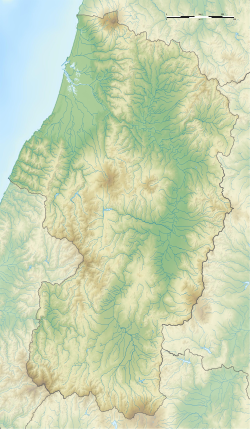

嶋遺跡(しまいせき)は、山形県山形市嶋北2丁目3にある古墳時代後期の集落遺跡である。1966年(昭和41年)12月19日に国の史跡に指定され、現在は嶋遺跡公園として整備されている[1][2]。

概要

山形駅の北北西約4キロメートルに位置し、馬見ヶ崎川の形成した扇状地が扇端部に立地する低湿地遺跡である。1961年(昭和36年)の基盤整備事業中に発見された[3]。

1962年(昭和37年)~1964年(昭和39年)に行われた6次にわたる発掘調査で、打込柱による住居と見られる平地建物跡1軒と、高床倉庫と見られる高床建物跡3棟のほか、土師器、竪杵・鋤・大足(田下駄)などの木製農具、植物の種(籾)などが検出された。集落は、土師器の様相から古墳時代前期(4世紀)に形成され始め、後期(7世紀)に最盛期を迎えたと考えられている[4]。木製の道具や植物の種などは通常では土中で腐ってしまうが、嶋遺跡は水分を多く含み酸素の少ない低湿地遺跡であるため、保存状態は非常によかったという[5]。打込柱式の建物は東北地方では嶋遺跡と、同じく山形県内にある西沼田遺跡(天童市)でしか見つかっていない。低湿地で水はけがよくない土地であったために、柱を地面に深く打ち込み建物をつくるという打込柱式が採用されたとされ、柱は地下1.6メートルまで埋め込められていたという。地上にあった柱は腐り失われてしまったが、地下に埋め込められたものの1.5倍〜2倍に想定されている[1]。その他にも子持勾玉といった玉類や、馬の背に乗せて使う鞍なども発掘され、これらの出土品は山形まなび館や山形県立博物館で展示されている[5]。

周辺が1993年(平成5年)以降行われた山形市嶋土地区画整理事業として整備される前は、1966年(昭和41年)に史跡指定されたものの、水田地帯の中に埋もれていた[3][6]。土地区画整理事業開始後、遺跡の範囲を確認する調査が何度も行われている。現在遺跡の一部は地区公園として整備されている。地下の遺跡保存のために遺跡全面を盛土で保護している。これは地下水位の変動を防ぐためである[7]。また、地下にはポンプアップした地下水及び雨水を供給できる灌水施設を整備しており、地下水が不足した際はポンプで補給することが可能となっている[1][5]。

Remove ads

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads