トップQs

タイムライン

チャット

視点

巨大核質DNAウイルス

ウィキペディアから

Remove ads

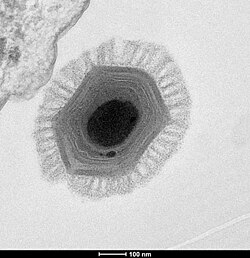

巨大核質DNAウイルス (Nucleocytoplasmic large DNA viruses) は、ウイルスにおける分類群の1つ。ヌクレオサイトウイルス門(Nucleocytoviricota)に分類される[1]。

2006年にアメリカ国立衛生研究所のエル・アラヴィントの研究グループが提唱した。当初はこのウイルスの起源について様々な説が提唱されたが。2019年段階では、風邪のウイルスであるアデノウイルスなどと共に、ポリントンと呼ばれる昆虫や原生生物のゲノム中に存在するトランスポゾンから進化したと考えられている[2][3]。

Remove ads

概要

名前の通り、ゲノムサイズやカプシドの直径が大きい。中にはミミウイルスのように発見から9年近く真正細菌に分類されていたものや、ママウイルスのようにウイルスに寄生するウイルスであるスプートニクヴィロファージが付くなど、ウイルスよりも生物に近い性質を持つものもある。

巨大核質DNAウイルスは、ウイルスの分類における階層は不明である。また、ウイルスの遺伝子が巨大で複雑なことから、太古の昔に共通祖先から真核生物と分化したという説がある。仮にそうだとすれば、現在では生物と見なされていないウイルスと生物の境目が曖昧になる。そのため、巨大核質DNAウイルスはウイルスではなく、真核生物、真正細菌、古細菌に次いで、新たな生物のドメインである可能性がある[4][5]。

一方で、2017年に発見された157万塩基対のゲノムを持つKlosneuvirusの詳細な検討を通じ、巨大核質DNAウイルスは比較的最近に細胞様の要素を獲得したとし、遥かに小さなウイルスから進化したとする説も出ている。このウイルスは多くのアミノアシルtRNA合成酵素を持つが、単一の祖先からこれを受け継いだのではなく、それぞれのアミノアシルtRNA合成酵素が別々の生物に由来し、様々な生物からこれらを取得した可能性がある[6][7]。

Remove ads

分類

以下の科が属する。このうちDinodnavirusは属するか未確定である。

- アスファウイルス科 (Asfarviridae)

- アスコウイルス科 (Ascoviridae)

- Dinodnavirus?

- イリドウイルス科 (Iridoviridae)

- マルセイユウイルス科 (Marseilleviridae)

- ミミウイルス科 (Mimiviridae) = メガウイルス科 (Megaviridae)

- パンドラウイルス科 (Pandoraviridae)

- フィコドナウイルス科 (Phycodnaviridae)

- ポックスウイルス科 (Poxviridae)

出典

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads