トップQs

タイムライン

チャット

視点

希土戦争 (1919年-1922年)

ウィキペディアから

Remove ads

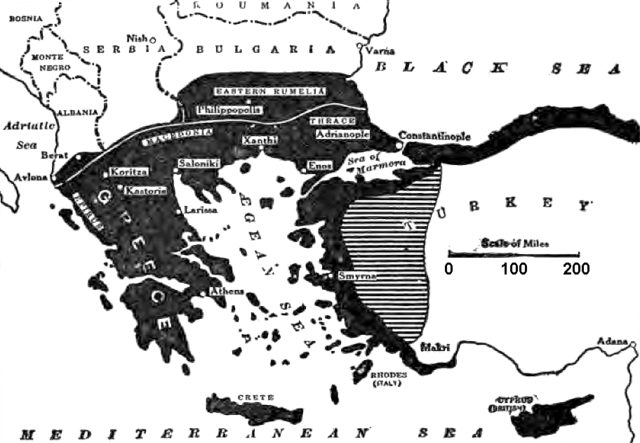

希土戦争(きとせんそう、1919年 - 1922年)は、第一次世界大戦後にギリシャ王国とトルコの間に生じた戦争である。大ギリシャ主義を標榜して小アジア(アナトリア半島)に侵攻したギリシャ軍は、ムスタファ・ケマル・パシャ率いるトルコ軍に敗北し、セーヴル条約で得た領土を失い、現在のギリシャ領がほぼ確定した。

Remove ads

背景

第一次世界大戦において同盟国側に立ち参戦したオスマン帝国は、1918年10月にムドロス休戦協定を結び、連合国に降伏した。帝都イスタンブールを始めとするオスマン帝国領には連合国が進駐し、イギリスはイラクのモースル、南東アナトリア、西アナトリア、黒海の沿岸都市を、またフランスはキリキア地域を、イタリア王国はアナトリア半島南西部のアンタルヤとコンヤを占領した。

戦争の経過

要約

視点

ギリシャ軍のイズミル上陸

1919年5月15日には、イギリスの支援を得たギリシャ軍が、休戦協定に違反して小アジア西岸の港湾都市イズミル(土: İzmir、希: Σμύρνη - Smyrni)に上陸した。イズミル、アイワルクなどアナトリア半島のエーゲ海沿岸諸都市にはギリシャ人共同体が存在し、これらの保護が名目となった。

一方、オスマン帝国軍のムスタファ・ケマル・パシャは、第一次世界大戦時のガリポリの戦いにおいてオスマン帝国第19師団およびアナファルタラルを指揮し「アナファルタラルの英雄」と称され、スルタンメフメト6世の信任も厚かった。1918年9月23日にはスルタンの名誉副官(Yaver-i Fahri Hazret-i Şehriyari)の称号を受けることになる。ケマルは、第9軍(6月15日に第3軍と改称された)監察官に任命され[27]、1919年5月19日、黒海沿岸の都市サムスンに上陸した。ケマルは旧青年トルコ党員を中心とする帝国議会議員、軍の司令官に呼びかけ、アナトリアの分割反対を唱えて「アナトリア・ルメリア権利擁護委員会」を結成し、抵抗組織を旗揚げした。

1919年6月27日、アイドゥンの戦い(6月27日-7月4日)。

1920年3月16日にイギリス、フランスを中心とする連合国によって首都イスタンブールを占領されると、帝国議会議員の大半はイスタンブールを脱出し、権利擁護委員会に加わった上で[要出典]アンカラにおいて大国民議会を開いた。議会は連合国の占領下にあるイスタンブール政府に代わって自らの正統性を主張し、ケマルを首班とするアンカラ政府を結成した。

セーヴル条約

1920年8月10日、連合国とイスタンブール政府はセーヴル条約を調印した。この条約では東アナトリアにおけるクルド人自治区およびアルメニア人国家の樹立、東トラキアおよびエーゲ海諸島のギリシャへの譲渡、イズミルを中心とするアナトリア半島のエーゲ海沿岸地域はギリシャの管理区とした上で住民投票により帰属を決定することとなった。また、イスタンブールおよびボスポラス海峡とダーダネルス海峡の周辺は海峡管理委員会の保護下に置かれることになった。自身の地位の保持を狙い、スルタンが行ったこうした妥協に対して[要出典]、トルコ人国民国家の樹立を目指すケマルはトルコ人居住地区の分割、特にギリシャのイズミル占領に強く反発した。

ギリシャ軍のアナトリア侵攻

アンカラに司令部を置くオスマン第20軍団の司令官アリ・フアド・パシャは、スィワス会議の後、非正規部隊が主体の国民軍総司令官を兼任し、1920年6月25日、新たに編成された西部戦線の司令官に任命された。西部戦線は、10月下旬から11月上旬にかけて行われたゲディズを巡る戦闘で大きな損害を被った。このため、11月8日、大国民会議は、それまでの国民軍や遊撃軍などの非正規部隊の代わりに常備軍を設立する決定を下し、[28]、旧西部戦線は、イスメト・ベイ の指揮する西部戦線とレフェト・ベイの指揮する南部戦線とに二分されて再編された。これに伴い、アリ・フアドは司令官を更迭され、第一次世界大戦末期にロシア革命で誕生したソビエト連邦(旧ロシア帝国)の首都モスクワの駐在大使に転出した。

第一次イニョニュの戦い

→詳細は「第一次イニョニュの戦い」を参照

アナスタシオス・パプーラス将軍率いるギリシャ偵察部隊は、1921年1月初旬、ブルサの基地からエスキシェヒル方面へ移動を開始した。戦闘は1921年1月9日、イノニュ鉄道駅付近にいたイスメト・パシャ大佐の部隊の陣地に対するギリシャ軍の攻撃から始まり、戦闘は日没まで続いた。1月10日、ギリシャ諸島師団はコヴァルジャ=アクプナル線に沿って移動を開始し、イズミル師団はイェニコイ=テケ=ハイリエ方面に、追加部隊はソウト=ギュンデュズベイ線に沿って移動していた。さらに、チェルケス・エテムはアンカラの新中央政府に反旗を翻し、イスメト・パシャ指揮下で設立された正規軍への合流を拒否した。新たに再編されたトルコ軍は、ギリシャ軍と戦いながらエテムの反乱を鎮圧しなければならなかった。[29]

装備の整ったギリシャ軍は霧に乗じて第11師団が守る鉄道周辺でトルコ軍を押し戻し、メトリステペと呼ばれる優勢な丘を占領した。そこで戦闘は午後2時まで続いた。[30]

フェヴジ・パシャ(チャクマク)少将は、西部戦線司令官イスメット・パシャ大佐の勧告に従い、ベシュカルデシュダール-ゼムゼミエ-オクルバル線まで撤退するよう命令し、司令部をチュクルヒサルへ移した。

アクプナル=コヴァルツァ線を占領した後、ギリシャ軍は攻撃を中止し、陣地を構えた。トルコ軍の陣地が第61師団によって増強されているのを目の当たりにしたギリシャ軍は、トルコ軍がこれ以上後退せず、そこで持ちこたえる決意を固めていることを悟った。戦場での抵抗態勢がまだ整っていないと判断したギリシャ軍は、イノニュ周辺地域を放棄し、1月11日に撤退した。トルコ軍がギリシャ軍を追撃できなかったのは、疲労と物資不足だけでなく、チェルケス・エテムと緑の軍を鎮圧する必要があったためでもあった。[29]

第二次イニョニュの戦い

→詳細は「第二次イニョニュの戦い」を参照

その後、ギリシャ軍は再び前進を開始した。イスメト・パシャ指揮下の第11、第24、第61歩兵師団と予備の第3歩兵師団と第1騎兵旅団はイニョニュ付近に防御線を張り、1921年3月26日から31日にかけて戦闘が発生した。国防大臣フェヴズィ・パシャは自ら前線を訪れ、イスメト・パシャから指揮権を譲り渡され反撃を実施し、ギリシャ軍を後退させた。この功績により、4月3日、トルコ大国民議会は、フェヴズィ・パシャを「ビリンジ・フェリク」に昇進させた(イスメトは、1934年、これらの戦いを記念してイニョニュ姓を贈られることになる)。

キュタヒヤ・エスキシェヒールの戦い

→詳細は「キュタヒヤ・エスキシェヒールの戦い」を参照

エーゲ海沿岸部に比べ、アナトリア内陸部にはギリシャ正教徒はほとんど住んでおらず、ギリシャの侵略に対してゲリラによる反撃が多発していた[要出典]。1921年7月、ギリシャ軍はイギリスなどから物資の援助を受けて三度の進軍を開始し、今回はアンカラ西方50kmの地点まで進撃することに成功した。

サカリヤの戦い

→詳細は「サカリヤの戦い」を参照

トルコ国民議会はケマルを総司令官に任命し、直接指揮にあたらせることになった。トルコ軍はアンカラ西方サカリヤ川沿いに100kmに及ぶ塹壕線を築き、数に勝るギリシャ軍に対峙し、事態は消耗戦の様相を呈してきた。ゲリラにより補給を寸断されていたギリシャ軍は次第に押され気味になり、9月12日にトルコ軍が攻勢に出ると、これを支えきれず全面撤退に入った。トルコ軍には追撃を行う余力はなく、ギリシャ軍は200km後方のイズミルまで撤退した。

大攻勢・ドゥムルプナルの戦い

→詳細は「ドゥムルプナルの戦い」を参照

ギリシャ軍はイズミル周囲に防御線を築き、外交での解決も模索する構えを見せていたが、既にトルコ側は実力でイズミルを回復する決意を固めていた。1922年8月26日、トルコ軍はイズミル周囲100kmにわたって全面攻勢に出て、数日のうちにギリシャ軍は総崩れとなった。

イズミル入城・追撃戦

→詳細は「en:Izmir Offensive」および「en:Liberation of Izmir」を参照

イズミルを占領していたギリシャ人や、トルコ軍の迫害を恐れるアルメニア人らが船でギリシャへ脱出した。各国の船が自国民を優先して乗船させるなか、日本の商船「Tokeimaru」が積み荷を投棄したり、トルコ側による難民への手出しを牽制したりしながら、約800人のアルメニア人やギリシャ人らを救出したと、生存者の証言や当時の報道で伝えられている[31]。この出来事は多くのギリシャ人の間で語り継がれており、2017年にはザホス・サモラダスによって「Tokei Maru」という名前の短編アニメ映画が制作された。しかし、実はこの「Tokeimaru」に関する伝承については不明な部分も多く、どんな船だったのか、誰が船長だったのかなどが長らく判明していなかった。ギリシャ近現代史の研究者である東洋大学教授の村田奈々子は、過去の船の記録を調べたり、船会社への聞き取り調査を行ったりした結果、1922年、東地中海に「Tokeimaru」と響きが似た「東慶丸(とうけいまる)」という船が渡っていたこと、当時の船長が現在の南知多町出身の「日比左三」という人物だったことが判明した。また、知多半島に住む左三の親族とも接触し、左三の母親が熱心なキリスト教の正教会の信者だったことも突き止めた[32]。

→「アルメニア人虐殺」も参照

9月8日にはイズミルがトルコ軍に占領され、逃げ遅れたギリシャ軍兵士の多くは射殺された。[要出典]

Remove ads

ギリシャ軍のアナトリア撤収後の展開

チャナク危機

→詳細は「チャナク危機」を参照

イズミルを占領したトルコ軍は北へ向かい、ダーダネルス海峡の海峡管理区域に駐屯するイギリス軍部隊と対峙した(チャナク危機)。トルコ軍は管理区域から撤退し、実際の戦闘は避けられた。

9月11日クーデター・六人組裁判

敗北したギリシャでは、9月11日、戦争前に亡命していたヴェニゼロスを支持するニコラオス・プラスティラス陸軍大佐、スティリアノス・ゴナタス陸軍大佐、レムノス艦長ディミトリオス・フォカス海軍大佐らの軍人によるクーデターが発生した。9月27日、戦争を押し進めた国王コンスタンティノス1世は再び退位させられ、ゲオルギオス2世が即位し、六人組裁判が開かれ、9月28日、ゲオルギオス・ハジアネスティス、ディミトリオス・グナリス、ゲオルギオス・バルタジス、ニコラオス・ストラトス、ニコラオス・テオトキス、ペトロス・プロトパパダキスに死刑判決が下った。

結果

ムダニヤ休戦協定

→詳細は「ムダニヤ休戦協定」を参照

ケマルの率いるトルコ国民軍と争う余裕のない英仏両国は、セーヴル条約に代わる講和条約をアンカラ政府と結ぶ必要に迫られた[要出典]。 トルコは東トラキアに軍を進駐させることを条件にギリシャと休戦した[要出典]。

ローザンヌ会議

→詳細は「ローザンヌ条約」を参照

1923年7月にスイスのローザンヌで旧連合国とトルコ政府、周辺諸国を交えローザンヌ条約が調印された。この中で東トラキアおよびイズミルはトルコ領となり、ギリシャ、トルコ間の現国境が確定した。

さらにこの条約では、ギリシャとトルコ間での住民交換が決定した。約100万人のギリシャ正教徒がトルコからギリシャへ、50万のイスラム教徒がギリシャからトルコへと移住した。例外として、イスタンブールの正教徒コミュニティーと、ギリシャ領トラキア(西トラキア)におけるイスラム教徒は居住を許された。

Remove ads

関連作品

- トゥルグット・オザクマン(著)『トルコ狂乱 オスマン帝国滅亡とアタテュルクの戦争(tr)』鈴木麻矢(訳)、新井政美(監修)、三一書房、2008年。ISBN 978-4-380-08204-7。

- 『ディバイナー 戦禍に光を求めて』(原題: The Water Diviner) - オーストラリア・アメリカ合衆国映画、ラッセル・クロウ監督・主演、2014年製作。

注釈

- ギリシャ軍師団はトルコ軍師団より常に多い要員を抱えていた。トルコ軍師団が7000名前後であったのに対し、ギリシャ軍師団は1万名以上の兵士から編成された。

出典

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads