トップQs

タイムライン

チャット

視点

平和の象徴

ウィキペディアから

Remove ads

様々な文化や文脈の中で、様々な形の平和の象徴(へいわのしょうちょう、平和のシンボル、英語: peace symbols)が用いられてきた。

鳩とオリーブの枝は初期のキリスト教徒が象徴的に使用していたが、第二次世界大戦後にパブロ・ピカソが制作したリトグラフ『鳩』によって、世俗的な平和の象徴として広まった。

国際的に「ピースシンボル」や「ピースサイン」として知られるピースマークは、1958年にイギリスの反核運動「核軍縮キャンペーン」(CND)で使用された、核による消滅の脅威を表すシンボルが起源となっている[1]。1960年代のアメリカの反戦運動で広く採用され、一般的に世界平和を表すものとして再解釈された。しかし、1980年代になっても、原子力発電に反対する活動家の間では、本来の反核の意味で使われていた。

Remove ads

オリーブの枝

要約

視点

→「オリーブの枝」も参照

古典古代

西洋文明において、平和の象徴としてオリーブの枝が使われるようになったのは、少なくとも紀元前5世紀のギリシャまで遡る。古代ギリシャでは、オリーブの枝は豊かさを表し、悪霊を追い払うと信じられており[2]、ギリシャ神話の平和の女神エイレーネーの持ち物の1つであった[3]。ローマ帝国の硬貨にも、オリーブの枝を持った女神パークス(ギリシャ神話のエイレーネーに相当[3])が描かれている[4]。

古代ローマの詩人ウェルギリウス(紀元前70年 - 紀元前19年)は、「ふくよかなオリーブ」[5]を女神パークスと結びつけ、『アエネーイス』の中でオリーブの枝を平和の象徴として用いている[6]。

厳かなアイネアスの高みに立ち、

手にはオリーブの枝を持ち、

彼はこう言った。「フリギア人の腕を見よ。

トロイから追放され、イタリアで

ラティアの敵に挑発され、不当な戦争をした。

最初は手を携えていたが、最後は裏切られた。

このメッセージを伝えよ。「トロイ人とその長は

聖なる平和をもたらし 王の救済を乞う」

ローマ人にとって、戦争と平和には密接な関係があり、戦争の神マールスは、マールス・パシファー(平和をもたらすマールス)という別の側面があり、後のローマ帝国のコインにはオリーブの枝を持ったマールスが描かれている[7][8]。アッピアノスは、ヌマンティア戦争におけるローマの将軍スキピオ・アエミリアヌスの敵[9]やカルタゴのハスドルバル・ボエタルク[10]が、平和の象徴としてオリーブの枝を使用したことを記述している。

その後の表現

17世紀の詩人たちは、オリーブの枝を平和と結びつけていた[11]。1644年のチャールズ1世の金貨には、剣とオリーブの枝を持った君主が描かれている[12]。18世紀を通じて、イギリスの硬貨には、槍とオリーブの枝を持ったブリタニアが描かれていた。

グリニッジの旧王立海軍大学には、ジェームズ・ソーンヒルによる寓意的な絵画『暴政に勝利する平和と自由』(Peace and Liberty Triumphing Over Tyranny)が所蔵されている。ウィリアム3世とメアリー2世(イングランドを共同統治し、権利の章典を制定した)が天上に鎮座し、鳩と子羊を連れた平和が、ウィリアムにオリーブの枝を渡し、ウィリアムは絶対王政が支配するヨーロッパに自由の帽子を渡す。ウィリアムの下には、敗れたフランス王ルイ14世が描かれている[13]。

1775年1月、『ロンドン・マガジン』の表紙には、天から降りてきた平和の女神が、アメリカとブリタニアにオリーブの枝を授けるという版画が掲載された。同年7月、アメリカの大陸会議はイギリスとの本格的な戦争を回避するために、「オリーブの枝請願」を採択した[6]。

アメリカ合衆国の国章に描かれているオリーブの枝は平和を意味している。国章の原案をデザインした大陸会議書記のチャールズ・トムソンは、「オリーブの枝と矢は、議会に独占的に与えられている平和と戦争の権限を示している」と説明した[6]。

Remove ads

鳩

要約

視点

→「ハト派」および「象徴としての鳩」も参照

キリスト教

平和の象徴としての鳩の使用は、初期のキリスト教に由来している。初期のキリスト教徒は、鳩を伴うイエスの洗礼を、しばしば墓に描いていた[8][14]。

新約聖書では、鳩を、イエスの洗礼の際に降りてきた聖霊になぞらえている(マタイ3:16)[15]。紀元1世紀末頃に書かれた[16]ペトロの手紙一では、水による救いをもたらした大洪水は、洗礼を予見したものであると述べている(3:20-21)。

テルトゥリアヌス(160年頃 - 220年頃)は、ヘブライ語聖書に登場するノアの鳩を、「方舟から送り出されてオリーブの枝を持って戻ってきたとき、神の怒りが和らいだことを世界に告げた」とし、「天から送り出された神の平和をもたらす」洗礼における聖霊と比較した[17]。

当初、鳩は主観的な個人の平和の体験、つまり魂の平安を表しており、最古のキリスト教美術では洗礼の表現に添えられていた。2世紀末(例えばテルトゥリアヌスの著書[18])には、鳩は社会的・政治的な平和、すなわち「諸国民への平和」も表しており、3世紀以降は、ノアと方舟、ダニエルとライオン、炉の中の三人の若者、スザンナと長老たちなど、対立を描いた作品にも登場するようになった[19][20]。

鳩は、ローマのカタコンベにあるキリスト教の碑文にも登場し、時には、in pace(ラテン語で「平和のうちに」の意)という言葉を伴っている。例えば、カリクストゥスのカタコンベでは、鳩と枝が次のラテン語の碑文の横に描かれている。"NICELLA VIRCO DEI OVE VI XIT ANNOS P M XXXV DE POSITA XV KAL MAIAS BENE MERENTI IN PACE"(神の処女であるニセラは、35年ほど生きた。彼女は5月のカレンデスの15日前(4月17日)に(ここに)置かれた。安らかに眠るべき者のために)[21]。別の例では、浅いレリーフに、ギリシャ語で"ΕΙΡΗΝΗ"(エイレーネー、平和)と記された人物のもとへ、枝を持った鳩が飛んでいる[22]。このシンボルは、チュニジアのスース(古代カルタゴ)にある紀元1世紀末のキリスト教のカタコンベからも発見されている[23][24][25]。

キリスト教において、象徴としてのオリーブの枝は常に鳩が持っているが、これはギリシャ語の用法とヘブライ語聖書のノアの方舟の物語に由来している[26]。ノアの方舟の物語は、摘み取ったばかりのオリーブの葉(ヘブライ語: עלה זית alay zayit)を鳩が持ってくるところで終わっている(創世記 8:11)。これは、大洪水の後の生命の証であり、神がノアとその家族、動物たちを陸地に連れてきたことを示している。ラビ派の文献では、オリーブの葉を「イスラエルの地の若芽」と解釈したり[27]、鳩が人間のための甘い食べ物ではなく、神のための苦い食べ物を好むと解釈したりしていた[28][29][30]。ユダヤの思想においては、鳩もオリーブの枝も平和を表すものではなかったが、キリスト教でその意味を獲得した。

313年の教会の和平によってローマがキリスト教徒への迫害をやめる以前は、ノアは通常、祈りの姿勢で描かれていた。グレイドン・スナイダーによれば、「ノアの物語は、ローマの迫害という脅威的な環境に耐えうる器として、初期キリスト教共同体に敬虔さと平和を表現する機会を与えた」という[19]。また、ルートヴィヒ・ブッデやピエール・プリジェントは、鳩はノアの平和ではなく聖霊の降臨を意味するとしている。教会の和平以降、キリスト教美術においてノアが登場することは少なくなった[19]。

4世紀に出版されたノアの物語のラテン語訳で、ヒエロニムスは、創世記8章11節の「オリーブの葉」(ヘブライ語でalé zayit)を「オリーブの枝」(ラテン語でramum olivae)と表現した。これは、洗礼によってもたらされる平和と、大洪水の終焉によってもたらされる平和がキリスト教的に等価であることを反映していると考えられる。5世紀には、オリーブの枝を咥えた鳩がキリスト教における平和の象徴として定着しており、アウグスティヌスは著書『キリスト教の教え』(De doctrina Christiana) の中で、「永遠の平和は、鳩が方舟に戻るときに持ってきたオリーブの枝 (olleae ramusculo) によって示される」と書いている[31]。

ホルカム聖書などの中世の装飾写本では、鳩が枝を持ってノアのもとに戻ってくる様子が描かれている[32]。14世紀のウィクリフの聖書では、創世記8:11で"a braunche of olyue tre with greene leeuys"(緑の葉をつけたオリーブの木の枝)と表現している[33]。

世俗的表現

- 15世紀

- ニッコロ・マキャヴェッリを主事とする「自由と平和の十人委員会」として知られるフィレンツェの委員会Dieci di Balia[34]の印章には、Pax et Defencio Libertatis(平和と自由の擁護)という標語とともに、オリーブの枝を咥えた鳩が使われていた[35]。

- 18世紀

- 18世紀のアメリカでは、ノースカロライナ州の2ポンド紙幣(1771年)に鳩とオリーブが描かれており、「平和の回復」という州のモットーを表していた。1778年のジョージア州の40ドル紙幣には鳩とオリーブ、短剣を持つ手が描かれており、「戦争か平和か、両方に備える」という意味のモットーが書かれていた[6]。

- 19世紀

- 1816年にクエーカー教徒の主導で結成された「恒久的かつ普遍的な平和の促進のための協会」(通称「ロンドン平和協会」)は、鳩とオリーブの枝をシンボルにしていた[36]。

- 20世紀

- パブロ・ピカソが制作したリトグラフ『鳩』は、伝統的で写実的な鳩の絵で、オリーブの枝は描かれていないが、1949年4月にパリで開催された世界平和評議会のエンブレムに選ばれた[37]。この鳩は、平和運動と共産党の理想を象徴するものとなり、当時の共産党のデモでも使用された。1950年にシェフィールドで開催された世界平和評議会で、ピカソは父親から鳩の絵を教わったと語り、「私は、死よりも生を、戦争よりも平和を支持する」と締めくくった[38][39]。1952年にベルリンで開催された世界平和評議会では、舞台上のバナーにピカソの『鳩』が描かれた。鳩のシンボルは、戦後の平和運動で多用された。反共主義者は、平和の鳩を独自に解釈していた。フランスのPaix et Libertéというグループは、平和の鳩がソ連の戦車へと変化する様子を描いたポスターを配布した[40]。

Remove ads

ピースマーク

→詳細は「ピースマーク」を参照

今日知られているピースマーク(ピースシンボル)は、1958年にジェラルド・ホルトムによって、イギリスの平和運動の最前線にいたグループである核軍縮キャンペーン(CND)のロゴとしてデザインされ[41]、アメリカなどでの反戦運動やカウンターカルチャーの活動家により採用された。このシンボルは、手旗信号の"N"と"D"を重ね合わせたもので、「核軍縮」(Nuclear Disarmament)を意味する[42]と同時に、ゴヤの1814年の作品『マドリード、1808年5月3日』(別名『プリンシペ・ピオの丘での虐殺』)において銃殺隊に対峙する反乱者を表しているとされている[43]。このマークは、Unicodeのその他の記号ブロックにU+262E ☮ peace symbolとして収録されている。

虹色の旗

→詳細は「平和の旗」を参照

国際的に、虹色に「平和」を意味する単語を書いた旗は平和の旗とみなされている。この旗は、イタリアの平和主義者で社会哲学者のアルド・カピチニが1961年にペルージャからアッシジへの平和行進を行った際に初めて使用された。イギリスの平和行進で使われていた平和旗からヒントを得たもので、ペルージャの女性たちに急遽、色のついた細長い布を縫い合わせてもらった[44]。この行進は、1961年以降何度も行われ、最近では2010年に行われた[45]。オリジナルの旗は、カピチニの協力者であるLanfranco Mencaroniがトーディ近郊のCollevalenzaで保管している[44]。

この旗は虹色の7本のストライプで、中央に"Peace"の文字が入っているのが一般的である。この旗のデザインについては、次のように説明されている。

大洪水の記述において、神は二度と大洪水を起こさないことを約束し、その契約の証として、空に虹をかけた。虹は、地と空、ひいては全ての人間の間の平和の象徴となった[44]。

旗の色は通常、上から紫、藍、青、緑、黄、橙、赤となっているが、青の下に紫のストライプが入っているもの(右の写真のようなもの)や、上に白のストライプが入っているものもある[46]。カピチニが製作した最初の平和の旗では、赤、橙、白、緑、紫、藍、ラベンダーとなっている[44]。

Remove ads

Vサイン

Vサインは、手のひらを外側に向け、人差し指と中指を開き、他の指は閉じた状態で行うジェスチャーである。第二次世界大戦中には、勝利(victory)の"V"の意味として、勝利を表すために使われていた[47]。1960年代のアメリカで、ベトナム戦争に反対する活動家が、その後の反戦運動の中で、平和の象徴としてこのジェスチャーを取り入れた[48]。

折鶴

→「折鶴」も参照

折鶴が平和の象徴として広まったきっかけは、広島市への原子爆弾投下により被爆し、後に白血病で死亡した佐々木禎子が、生前に病気の恢復を祈って折鶴を折り続けたというエピソードによるものである。この物語は、カルル・ブルックナーの『サダコは生きる』(Sadako will leben)やエレノア・コアの『サダコと千羽鶴』(Sadako and the Thousand Paper Cranes)によって世界で知られるようになった[49]。そのため折鶴や千羽鶴が平和の象徴としてとらえられ、広島平和記念公園などに供えられている。また広島平和記念資料館には2016年に同地を訪問したアメリカのバラク・オバマ大統領が自ら折って持参した折り鶴がメッセージとともに展示されている。2017年には同大統領から長崎市にも折り鶴が贈られた。長崎の爆心地を中心に作られた平和公園には「折鶴の塔」がある。

Remove ads

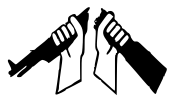

壊された銃

戦争抵抗者インターナショナル(WRI)とその関連団体は、壊された銃をシンボルとして使用している。このシンボルは、1921年にWRIが設立される以前から使用されていた。このシンボルの最初の例は、オランダの国際反軍国主義連合の月刊紙"De Wapens Neder"(武器を捨てよ)の1909年1月号のマストヘッドである。1915年には、ノルウェー社会民主主義青年協会が発行したパンフレット"Under det brukne Gevær"(壊された銃の下で)の表紙にも登場している。

1921年10月16日、ラ・ルビエールを行進するベルギーの労働者は、兵士が自分の銃を壊す様子を描いた旗を持っていた。兵役を拒否したドイツ人のエルンスト・フリードリッヒは、ベルリンに設立した反戦博物館の入口のドアに壊された銃のレリーフを施した。また、この博物館では、壊された銃をデザインしたバッジ、ブローチ、ネクタイピンなどを配布している[50]。

Remove ads

白いポピー

→詳細は「白いポピー」を参照

1933年、ヨーロッパで戦争への恐怖が広がっていた時期に、協同組合女性ギルドは白いポピーを配布するという活動を始めた[51]。元々、イギリス退役軍人会が第一次世界大戦で亡くなった軍人を記念して赤いポピーを配布しており[51]、その代わりとなるものだった。1934年には、戦間期のイギリス最大の平和団体であった平和誓約連合(PPU)が、戦争を二度と起こしてはならないという平和への誓いとして白いポピーを配布し、白いポピーの花輪を供えた。

リョーリフの平和のバナー

→詳細は「en:Banner of Peace」を参照

ロシアの芸術家、文化活動家、哲学者であるニコライ・リョーリフ(ニコライ・レーリヒ)は、文化財保護のための運動を立ち上げた。そのシンボルマークは、白地にマロン色で、3つの円を大きな円で囲んだものである。このマークは、平和のバナーとしても使われている。1935年、リョーリフの主導により文化財保全を目的とした国際条約であるレーリヒ条約(国際文化財保護条約)がアメリカ合衆国とラテンアメリカ諸国によって締結され、「歴史的なモニュメント、博物館、科学、芸術、教育、文化機関」を平時、戦時を問わず保護することが合意された。

リョーリフ記念館は、このマークについて次のように説明している。

平和のバナーのシンボルの起源は古い。おそらく石器時代のお守りに描かれていたのが最も古いもので、3つの点で構成され、円で囲まれていない。リョーリフは世界各地で数多くの例を目にし、このシンボルが存在の三位一体性に対する深く洗練された理解を表していることを知った。しかし、リョーリフは、バナーと条約の目的においては、円は文化の総体を表すものとし、3つの点は人間の文化活動の中で最も包括的なものである芸術、科学、宗教を表しているとした。また、円は過去・現在・未来を包括する時間の永遠性を表しているとも述べている。全ての宗教の基本である三位一体を表したこのシンボルの神聖な起源は、今日の条約とバナーの意味の中心になっている[52]。

捕食者と被食者が一緒に寝る

聖書のイザヤ書第11章には、捕食者と被食者が仲良く寝そべっている姿が描かれている。

おおかみは小羊と共にやどり、ひょうは子やぎと共に伏し、子牛、若じし、肥えたる家畜は共にいて、小さいわらべに導かれ、雌牛と熊とは食い物を共にし、牛の子と熊の子と共に伏し、ししは牛のようにわらを食い、乳のみ子は毒蛇のほらに戯れ、乳離れの子は手をまむしの穴に入れる。—イザヤ書11:6-8

リュディアは世界で初めて硬貨を導入した国として知られている。最後の王クロイソスが即位後最初に発行した硬貨には、リュディアを象徴する咆哮するライオンと、ギリシャ神話の神ゼウス[53]の化身の一つである雄牛[54]が向かい合った絵が刻まれている(ライオンを狩猟に使う場合には通常、獲物の後ろから襲わせる)。これは、リュディアとギリシャの平和的な同盟関係を表すものである。

Remove ads

シャローム

ヘブライ語の「シャローム」(שָׁלוֹם)、アラビア語の「サラーム」(سلام)、英語の「ピース」(peace)という「平和」を意味する3つの単語を組み合わせたワードマークは、中東の平和の象徴として使われてきた。このシンボルは、中東和平と中東戦争の終結を象徴するものとなっている。この言葉だけが書かれた壁掛けプレートや看板、Tシャツ、ボタンなどが販売されている[55]。

日本の平和の鐘

→詳細は「日本の平和の鐘」を参照

日本の平和の鐘は、国際連合本部ビルに平和の象徴として設置されている釣鐘である。1954年、まだ国際連合への加盟が承認されていなかった日本から寄贈された。

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads