トップQs

タイムライン

チャット

視点

悪鬼

人間たちに対して悪をばらまく鬼たちの総称のひとつ ウィキペディアから

Remove ads

悪鬼(あっき)は、日本や中国・朝鮮半島などに伝わる人間たちに対して悪をばらまく鬼たちの総称のひとつ。邪鬼(じゃき)、悪魔などとも総称される。

概要

さまざまな災悪は悪鬼によって世にばらまかれるものとされていた。中でも病気、特に流行病は悪鬼や疫鬼たちの仕業とされ、大規模な流行病が世間に発生すると、人々は儀式やまじないをおこない悪鬼の退散を祈った[1][2]。

悪鬼あるいは悪魔という言葉は仏典や漢籍を媒介とした仏教・道教・陰陽道などを通じて広まっていった。「悪鬼」という熟語は「善神」の対句として構成されている。仏教では悪魔悪鬼(あくま-あっき)、悪鬼邪魔(あっき-じゃま)、悪鬼醜魔(あっき-しゅうま)あるいは悪鬼羅刹(あっき-らせつ)などと並び称されることも多い。たとえば『百喩経』には「婆羅の山道には悪鬼たちや羅刹たちが多く出没するので旅人がよく食べられてしまう」というはなし(巻3「伎兒著戲羅刹服共相驚怖喩」)や「古い家には悪鬼が居る」というはなし(巻3「人謂故屋中有惡鬼喩」)などがある。

総称的な意味あいとは別に、人間に害悪をなす存在という意味で文章語などでは酒呑童子や茨木童子あるいは手長足長など個々の鬼(おに)などの代名詞として、あるいは悪逆非道な行為をする人物などを比喩的にあらわす際に、悪鬼・邪鬼などの語は用いられる。

Remove ads

外魔と内魔

仏教や修験道などで悪鬼や悪魔は、人間を外から疫病や災害や社会構造などで害するもの(外魔)と内から欲望や精神や信仰心などを操作して害するもの(内魔)とに大別できるともしている。

信仰の上では外と内との違いが論じられ、内なる悪鬼や悪魔を制することによって煩悩からも逃れるということが宗教者などには追究されるが、政府も民衆も基本的には外在の災厄に関する悪鬼や悪魔を、克服すべきもの・調伏すべきものとして広く取り扱われて来た。日本でも古代以来この傾向がつよく、悪鬼や悪魔たちを原因とした物事の多くは流行病や天災、兵乱、凶作など、外在する災厄であった[3]。朝廷にまつろわぬ者や盗賊・悪党たちを鬼(おに)と称することもその延長であり、悪鬼に対するイメージがうかがえる。

駆鬼の方法

悪鬼を駆除・退散させる方法はさまざまである。豆まきとして年中行事に根づいている「節分の日に豆をまいて悪鬼を払う」という風習もそのひとつである[4]。

ほかにも悪鬼を払うとされている日本の民間での年中行事には以下のようなものがある。

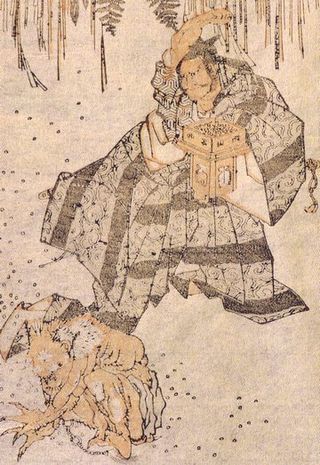

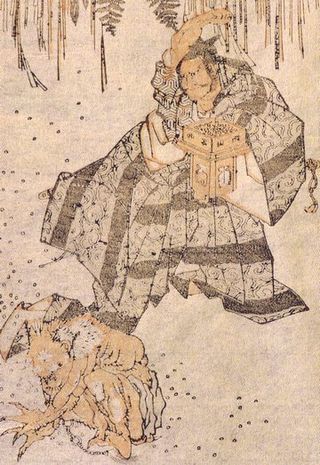

美術

仏教芸術ではとりわけ四天王など天部の諸尊の像に、踏みつけられたり征伐されていたり邪鬼や悪鬼が屈服させられた状態で配されることが多い。天灯鬼・龍灯鬼(鎌倉時代・興福寺)の木像などもこれにあたる。

悪鬼たちの造型は主として仏教美術に由来している。インドからもたらされた地獄の鬼たちのイメージが時代をくだるとともに民間にも広く普及していった。

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads