トップQs

タイムライン

チャット

視点

北斎漫画

葛飾北斎が絵手本として発行したスケッチ画集 ウィキペディアから

Remove ads

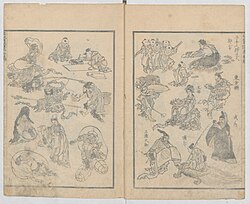

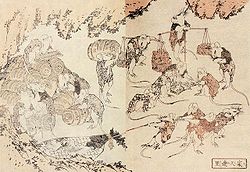

『北斎漫画』(ほくさいまんが)は江戸時代後期の浮世絵師、葛飾北斎による画集である[2]。文化11年(1814年)から北斎没後の明治11年(1878年)まで、全十五編[注釈 1]が断続的に刊行された[2]。人物、動植物、風俗、職業、市井の人々、建築物、生活用具、名所、名勝、天候、故事、説話、歴史上の人物、妖怪、幽霊など4,000点[注釈 2]を超える様々な主題の図版が絵手本の用途で収録され、総頁数は970を数える[5]。『冨嶽三十六景』とともに北斎の代表作のひとつに挙げられ[6]、欧州を中心とした日本国外でも『ホクサイ・スケッチ』の名で親しまれており、多くの芸術家に影響を与えた[7]。

Remove ads

構成

要約

視点

『北斎漫画』は文化11年(1814年)に当初1冊完結の絵手本として刊行されたが、その後版元を変えて全十編の構想で追加刊行された[8]。その後も人気は衰えず断続的に追加され、北斎没後29年目の明治11年(1878年)の十五編を以て完結となった[5]。各編の最初には序文として石川雅望や大田南畝らが讃を寄せている。名古屋の版元では江戸のように厳密に奥付を付ける文化が根付いていなかったことなどもあって一部奥付が無く、刊行年が不明な編も存在している[9]。なお、下表に示す丁数は序文も含んだものとなる。

値段については庶民的な蕎麦が1杯16文程度だった時代において、大判錦絵が約20文前後であり、『北斎漫画』のような半紙本はそれよりもやや高額であったとみられているが[10]、版元だった永楽屋では1冊「銀2匁8分」の記録が残っているため、購入できない一部の庶民層は貸本屋経由で読んでいたと考えられる[11]。

初編から三編までは北斎の手控帳や絵日記などからの抜粋と見られ、人物や山川草木魚虫などさまざまな形態描写が中心となっている[4]。なお、二編から十編については、刊行に際して次のような広告が打ち出されていたことが明らかとなっており、四編以降はある程度のテーマをもたせた内容としてシリーズを構成していたことが分かっている[28]。

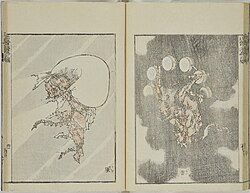

四編は歴史上の人物や花鳥風景が中心となっているが、中でも潜水夫など水の中に入って活動する人々を模写した浮腹巻図はエドガー・ドガが構図を参考としたと見られる作品が残されていることで知られている[4]。五編は鳥居や鐘楼、屋根といった建造物を中心に仏具や人物などの絵図が収められている[4]。六編は弓、馬、槍、砲などの武具や柔術、空手などの武術を中心として構成されている[4]。七編では諸国の名所や風景などが一枚絵で描かれている[4]。八編では人相や身体の諸態の絵図の他、養蚕機器や建築機器などの機材、奇岩風景画などが描かれている[29]。九編は和漢の人物、情婦などの美人を中心に構成されている[29]。十編は怪談、亡霊、仙人などの非実在物を中心として構成されている[30]。十一編から十五編には自然の風景画や庶民の生活を切り取った風景画などを中心として様々な絵図が盛り込まれている[31]。

Remove ads

成立史

要約

視点

背景

それまで使用していた宗理の号を門人に譲り渡して葛飾北斎を名乗った北斎は、40代後半に入ってますます円熟味を増していき、江戸の流行に合わせて文化初年ごろより読本挿絵制作に傾注し、曲亭馬琴らとともに数多くの作品を刊行していた[32]。こうした仕事がひと段落した文化9年(1812年)ごろ、北斎は関西方面へと旅に出たとされている[33]。旅行の帰路で名古屋の門人[注釈 5]牧墨僊宅[注釈 6]に逗留し、その間に三百余図の版下絵を描き上げた[33]。墨僊宅への立ち寄りは偶然ではなく、事前に請われてのものではないかと推察されている[36]。こうした通説の根拠は『北斎漫画』初編、半洲散人[注釈 7]の序文によるもので[33]、そこには次のように書かれている。

(前略)北斎翁の書におけるは、世の知る所也、今秋翁たまたま西遊して我府下に留り、月光亭墨仙と一見相得て驩はなはだし、頃、亭中に於て品物三百餘図をうつす。(後略) — 『北斎漫画』初編序文より[13]。

また、北斎が文化10年(1813年)に年頭の挨拶と滞在中の礼を綴った墨僊宛ての書簡が残されていることから、墨僊宅に滞在した期間は文化9年の秋から年内にかけてのおよそ半年間であったとされている[38]。こうして残された版下絵が名古屋の版元、永楽屋東四郎(東壁堂)の目に留まり、文化11年(1814年)の『北斎漫画』初編刊行へと繋がった[39]。本書の企画は、北斎の師である勝川春章の友人であった鍬形蕙斎の『諸職画鑑』、『略画式』等から着想を得たと言われている[40][41]。また、林守篤『画筌』や、清朝の画譜『芥子園画伝』からの影響も指摘されている[40]。一方で北斎研究者の永田生慈は『北斎漫画』刊行に至った主たる動機として、「門人の増加に伴い、都度肉筆の絵手本を与える不便さを解消したかった」「全国に散在した多くの門人・私淑者に葛飾派の画様式を普及させようと企図した」「絵師に限らず各分野の職人が北斎の挿絵を下図として活用していたことから、その図案集として刊行した」という三点を挙げている[42]。

初編刊行

文化11年(1814年)1月、序文を含めて全二十七丁、約252図を収めた『北斎漫画』初編が永楽屋より刊行された[37]。北斎の描いた版下絵は門人の東南西北雲らによって出版用にサイズなどの手直しがなされた[43]。厳密には、正月に刊行された永楽屋版と、同年春に刊行された角丸屋版(英屋平吉、竹川藤兵衛、角丸屋甚兵衛の併記)の2種類が存在する[44]。本書は当初、一冊本として刊行されたと見られており、初版本とされる薄い紅色で書かれた表題には『伝神開手 北斎漫画 全』と記されていた[45]。なお、この表題は二編以降が刊行されたタイミングで「初編」の文字が入った版へと摺り直しが行われている[46]。初編刊行から14年後の文政11年(1828年)に永楽屋によって彫り直し(再刻)され、奇観の二編から十編までと同じ体裁とし、著名な掲載人物には注釈の名前が加えられた[47]。

現代の漫画と異なり「筆のおもむくままに描く」という意味を指す「漫画」という成語は[48]、半洲散人の序文「如夫題するに、漫画を以てせるは、翁のみづからいへるなり。」[13]より、北斎が命名した成語であるとされる向きもあるが、江戸風俗の研究を行っていた漫画家宮尾しげをは、山東京伝が「家の前を往来する人々の姿を漫画する」と表現しているとしてこの説を否定している[45]。美術史家の磯崎康彦は、鳥羽絵や墨僊の『墨僊叢画』などを意識して「漫画」という表題を付けたのではないかと推察している[43]。永田は宮尾を支持しつつも、「漫画」という言葉を一般に浸透させ、ポピュラーなものにしたのは間違いなく北斎の功績であると指摘している[45]。

続編刊行

初編の『北斎漫画』を見た江戸の版元角丸屋甚助(衆星閣)は、「北斎の絵手本が1冊だけとは勿体ない」としてシリーズ化を提案し、二編から十編までは相合版[注釈 8]として角丸屋が主体となり刊行する運びとなった[39]。ただし、角丸屋が主体へと切り替わったタイミングで十編までの構想が完了していたかどうかは疑問が残る資料も遺存しており、明らかとなっていない[50]。続編の話を貰い受けた北斎は全十編としてその構成を考えてこの仕事に取組み、年に2冊ほどのペースで文化12年(1814年)から文政2年(1819年)までの期間で十編までの『北斎漫画』刊行を行った[51]。全十編刊行後も『北斎漫画』の人気は衰えることがなく、十一編の序文で柳亭種彦が「再び筆を下して漏れたるを拾ひて」と記した通り二十編までの続編刊行が計画されていた[4]。しかしこの構想は版元角丸屋の経営状況悪化に伴い実現することはなく、『北斎漫画』の版木は永楽屋へと売却された[52]。

その後の経緯は明らかとなっていないが、天保5年(1834年)までに十一編と十二編が、北斎没年の嘉永2年(1849年)に十三編が、没後の明治11年(1878年)までに十四編、十五編が刊行された[25][注釈 9]。十一編は版元などの記載が無いが二十八丁表に東の字、裏に楽の字が見えることなどから永楽屋によるものと見られている[25]。刊行年は諸説あるが永田や美術史家の楢崎宗重は、遺存している北斎書簡の記述などから文政6年(1823年)以降に刊行されたのではないかと推察している[53]。十二編は序文の記載などから天保5年刊行とされており、版元は永楽屋と角丸屋の両方の版が遺存しているため、不明確である[54]。永田は永楽屋が版木を有し、送られてきた本に角丸屋が奥付を付けて販売したのではないかと推論しており、同様の関係が十一編にもあったのではないかと指摘している[54]。また、十三編も序文から北斎没年の嘉永2年に永楽屋から刊行されたと見られている[55]。十二編から15年の歳月がかかった理由については判っていないが、嘉永元年から2年にかけて永楽屋から北斎の刊行物が集中的に発売されており、十三編もその一連の刊行物の中のひとつであったとされている[56]。残りの十四編、十五編は一般的に明治期に入ってからの刊行と見られ[注釈 10]、北斎の作品だけでなく沼田月斎や織田杏斎らの図案が含まれている[56]。また、『北斎画譜』や『伝心画鏡』などからの転載も見られる[56]。ただしこれは『葛飾北斎伝』にて飯島虚心が織田杏斎から聞き取った話として掲載したものが典拠とされており、事実かどうかの確定はしていない[57]。

Remove ads

影響

『北斎漫画』の刊行部数の記録は無いため、どの程度売れたのかは分かっていないが、絵手本として職工が買い求めただけでなく、観賞用として広く庶民に支持されたと見られる[58]。二編以降がすぐさま制作されたことからも、その人気の程が窺える[59]。角丸屋から永楽屋に版木が売却された際には使い物にならないほど摩耗していたようで、版木の彫り直しも行われている[52]。また、これにあやかって『北斎漫画』の内容等を剽窃した『北斎画譜』という刊行年不明、作者不明の偽本が河内屋太助(文金堂)から刊行されている[59]。

またオランダ商館医のドイツ人フィリップ・フランツ・フォン・シーボルトによって西欧に持ち込まれ、日本国外にも広く影響を与えた[60]。なかでもジャポニスムとして広く受容されたフランスの印象派芸術家たちには多大なる影響を及ぼし、エドガー・ドガやメアリー・カサットら、多くの芸術家が『北斎漫画』から着想を得た作品を残している[61]。

初編十六丁裏「虫尽くし」の蛙はフランスで好評を博し、セルヴィス・ルソーの陶磁器に描かれ、動物を食器のモチーフにすることがなかったヨーロッパでのエポックメイキングとなった。十三丁裏「雨傘」は、エドゥアール・マネがエッチング作品『肉屋の行列』(兵庫県立美術館所蔵)で模倣し、ジュール・ヴィエイヤール工房の皿の図案にも借用されている。マネは二編二十八丁表「虫尽くし」を『やもり、いもり、くまばち』の題で水彩模写しており、オルセー美術館に収蔵されている[62]。

『北斎漫画』初編 寝そべる男 |

カサットの『青い肘掛け椅子に座る少女』(1878年) |

こうした欧州の作品との対比は国内外で話題を呼び、例えば日本において国立西洋美術館で2017年に開催された「北斎とジャポニスム」展では、各国の芸術家の作品と北斎の作品が並べて展示され、世界における『北斎漫画』の影響と受容が再確認された[61]。なお、レオンス・ベネディットの論文『動物画家 フェリックス・ブラックモン』に掲載された[63]「1856年にブラックモンが、日本からの輸入陶磁器の緩衝材に『北斎漫画』を発見した」という逸話は広く認知されているが、複数の研究者からその正確性について疑問視されている[64][65]。

評価

要約

視点

広く庶民に支持され、『北斎漫画』は大きな人気を博したが、活動当時から近代に至るまでの日本国内における北斎自身の評価は高くなく、あくまで「浮世絵師」としての認知であった[66]。当時の日本において「絵師」とは狩野派や長谷川派といった御用絵師を指し、版元の依頼を受けて作画する浮世絵師は「卑しい絵描き」と言われ、数段格下の評価がなされていた[66]。また、浮世絵師としても抜きんでた評価はされておらず、鈴木春信、鳥居清長、喜多川歌麿、東洲斎写楽、歌川広重らと肩を並べる「代表的な浮世絵師のひとり」といった位置付けであった[67]。しかしながら、こうした国内評価は海外での北斎評の高さが認知されるに従って徐々に覆りつつある[68]。

『北斎漫画』自体の評価として永田は、画集や画譜と違って様々なものが混在しているという点にこそ本作品の重要性があるとしており、葛飾北斎という画業人生半ばの総決算であると同時に晩年に向けて飛躍するための助走だったと総括している[69]。美術家の横尾忠則は、北斎は人が描いた絵や自分が過去に描いた絵を真似るということに重きを置いた創作活動を行っているとし、模倣の天才だったと評している[70]。『北斎漫画』の中には過去の作品や以降に発表される作品のモチーフが何度も出てきており、過去と未来を反復させながら自身の画業の発展を続けたとしている[71]。漫画家のしりあがり寿は『北斎漫画』の「漫画」が現代の漫画と異なる意味であることを認識しつつも、『北斎漫画』に登場するキャラクターは、デフォルメや省略するところはしているなど漫画的な記号化も働かせており、北斎のテクニックがふんだんに発揮された作品であると評している[72]。『北斎漫画』を42年間に渡って1400冊以上蒐集した浦上満は、『北斎漫画』がどのように広まり、受け継がれてきたかといった出版文化史そのものを伝える比類なき作品であるとしている[73]。

日本国外においては日本よりも早い段階から高く評価されており、フランスの美術評論家フィリップ・ビュルティは、1866年の『工業美術の傑作』において『北斎漫画』に言及し「優雅さにおいてはヴァトーに、エネルギーにおいてはドーミエに、奇想においてはゴヤに、動態においてはドラクロワに比肩し、テーマの豊かさと鮮やかな筆さばきで北斎に匹敵する画家はルーベンスだけだ」と絶賛した[74]。また、北斎の独創的な表現力と多様性を高く評価したフランスの美術史家のルイ・ゴンスは、1883年『日本美術(L’art Japonais)』の中で肥満の男女を描いた『北斎漫画』八編について言及し、ドーミエの描いた『水泳学校の喜劇(comique de ecole natation)』との写実的な滑稽さの描写について対比させている[75]。その他ジャポニスムの先駆者となったエドモン・ド・ゴンクールは1896年に『北斎』という浮世絵研究書を上梓し『北斎漫画』についても多くのページを割いて言及しているが、国文学者の鈴木淳は、ゴンクールの著作自体が、『北斎漫画』から受けた衝撃をそのまま執筆の原動力に変えたのではないかと指摘している[76]。

骨董的価値も昭和の時期までは低く、1970年代頃のコレクターや美術館、美術商などは誰も購入せず、ノーマークの位置づけだったため、低価格で購入できた[77]。

Remove ads

ギャラリー

- 初編、住職の様子を捉えた絵図

- 三編、相撲の様子を捉えた絵図

- 八編、ひとびとの表情

- 十二編、幽霊や怪物絵図

- 十三編、滝図

- 十五編、風景画

北斎漫画をモチーフとした作品

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads