トップQs

タイムライン

チャット

視点

ハゲタカジャーナル

ウィキペディアから

Remove ads

ハゲタカジャーナル(英: predatory journal)は、論文の著者から高額の論文掲載料を得ることのみを目的として発行され、査読付きであることを標榜しながら実際には適切な査読を経ていない低品質の論文を掲載するオープンアクセス形式の学術誌(ジャーナル)を指す[2][3]。ハゲタカジャーナルの出版元をハゲタカ出版社(predatory publisher)と呼ぶ[4][5][6]。ハゲタカジャーナルやハゲタカ出版社を、英語の直訳から「捕食学術誌」[7]、「捕食雑誌」[8]、「捕食出版社」[8]と称する例もある。

ハゲタカジャーナルのビジネスモデルは、オープンアクセスの中でも著者が論文掲載料を払うゴールドオープンアクセスの形式をとっており、論文掲載料を支払うと論文が電子ジャーナル上で公開される[4]。

研究者にとっては、まともな査読を通らないような論文でも掲載料を支払うだけで発表できるため、大学院の課程修了、専門医取得、昇進などの要件となり得る論文発表件数を水増しすることができるというメリットがあるのではないかと推測されている[8]。また、ハゲタカ出版社にとっては、査読・編集の手間を掛けず、投稿論文をウェブサイトで公開するだけで売り上げが得られるメリットがある。

一方、真っ当な研究者にとっては、それと知らずに悪名高いハゲタカジャーナルに論文を掲載した結果、研究者としての信用、評価を低下させてしまう危険がある[2][3]。また、研究機関や社会にとっては、研究費を論文掲載料としてハゲタカ出版社に騙し取られることになるので問題がある[2]。

Remove ads

批判

まともな査読や編集を経ていないのでハゲタカジャーナルに掲載された論文の質や正当性は保証されない。それだけでなく、捏造、改竄、盗用の潜在的な温床でもある。

ニューヨーク大学・医学倫理部・部長のアーサー・キャップラン(Arthur Caplan)教授は、捏造、改竄、盗用と同じように、ハゲタカジャーナルの出版は、医療専門家に対する公衆の信頼を損ない、まともな科学を破壊し、証拠に基づく政策に対する公的支援を弱めると警告している[9]。

当初は、研究者たちは出版社に騙されて餌食になっていると推測されていた。そのため、このビジネスモデルは、出版社(publisher)による研究者の捕食(predatory)にたとえられ、predatory publishing と命名された。しかし、一部の研究者はそのような実態を承知の上でハゲタカジャーナルに投稿しているという。ニューヨーク・タイムズの2017年の記事によれば、自分の論文をハゲタカジャーナルに掲載したいと望む研究者は多数いて、出版社と研究者の関係は捕食-被食関係というよりも、「醜悪な共生関係」("ugly symbiosis")だと指摘している[10]。事実上、地位や役職を金で買っているのと同じだというのである。

Remove ads

勢力

ハゲタカジャーナルは急速に増加している。2010年にはハゲタカジャーナルの出版した論文は5万3000報だったが、2014年には約8000のハゲタカジャーナルから推定42万報の論文が出版された[11][12]。

出版社と論文著者の地域分布は非常に偏っている。論文著者はアジア・アフリカが4分の3を占める[11]。

2018年1月に発表された調査によれば、開発途上国の研究者は、評判の良い西洋の学術誌が彼らに対して偏見をもっているので、途上国の学術誌に発表する方が快適だと感じている。また、一般的に、開発途上国の研究者は、学術誌の評判についてあまり知らないので、ハゲタカジャーナルと知らずに投稿してしまう。研究者は適切な指針を持っておらず、より評判の良いジャーナルに投稿する知識が不足している[13]。

2020年の調査によると、ハゲタカジャーナルの査読者は、若く、経験が浅く、アフリカや中東、南アジアの研究者が多い傾向があった[14][15]。これらの特徴は、ハゲタカジャーナルの著者の傾向とも一致しており、若手や開発途上国の研究者がハゲタカジャーナルのシステムに組み込まれている可能性が示唆された[14][16]。

Remove ads

歴史

2008年3月、オープンアクセス学術誌に初期から貢献していたグンター・アイゼンバッハ(Gunther Eysenbach)は、過剰に魅力的な電子メールで研究者からの論文投稿を呼び込む出版社を「オープンアクセス出版の黒い羊」と呼び、注意を喚起した。特にベンタム科学出版社 (Bentham Science Publishers)、ドーヴ医学出版社 (Dove Medical Press)、Libertas Academica(Libertas Academica)を「オープンアクセス出版の黒い羊」と批判した[17]。

2008年10月、ウェルカム・トラスト主催によるロンドンでのオープンアクセスデーのセレブレーションで、「黒い羊」に対処するため、オープンアクセス学術出版社協会が設立された[18][19][20]。

しかし、2009年にも論文出版の誠実さに疑念が抱かれた[21][22]。

例えば、2009年、中国の科学研究出版社 (SCIRP:Scientific Research Publishing) が出版している学術誌の論文がすでに他の学術誌で発表された論文と重複しているとImprobable Researchのブログが指摘した[23]。

SCIgen実験

→詳細は「en:SCIgen」を参照

SCIgenは文脈自由文法を使用してコンピュータサイエンスの学術論文をランダムに生成するコンピュータプログラムである。

2010年、コーネル大学のPhil Davis(Scholarly Kitchenブログの編集者)は、SCIgenを使って、全くデタラメな論文原稿を作り、学術誌に投稿した。すると、その論文原稿は、学術誌に受理された。つまり、デタラメな内容でも論文として出版してくれる学術誌があったことを証明した。なお、受理後、Phil Davisは原稿を取り下げ、論文は出版されていない[24]。

ボハノンの実験

→詳細は「査読なんか怖くない?」を参照

2013年、科学ライターのジョン・ボハノン(John Bohannon)は、内容は全くデタラメな論文原稿を作り、世界中の305のオープンアクセス学術誌に投稿した。すると、Journal of Natural Pharmaceuticalsを含め、学術誌の約60%が「出版します(出版受理)」と返事してきた。一方、PLOS ONEを含め、約40%は不採択と返事してきた。

判定基準

ハゲタカジャーナルと判定する基準は以下のようである。

- 査読を含めた論文の質的管理がほとんど、あるいはまったく無く、投稿原稿をすぐ受理する。明らかにデタラメな原稿も受理する[25][24][26][27]。

- 論文が受理された後にのみ論文掲載費用を通知する[25]。

- 研究者に論文を投稿するよう積極的にキャンペーンする。また、編集委員になることも積極的にキャンペーンする[28]。

- 本人の許可なく研究者を編集委員にし[29][30]、編集委員の辞任を認めない[29][31]。

- 偽の研究者を編集委員にする[31]。

- より確立された学術誌の名前またはウェブサイトのスタイルを模倣する[32]。

- 誤った連絡先を示し、出版・編集に関する苦情をミスリードする[29]

- デタラメなISSN番号を使う[29]。

- デタラメなインパクトファクターの値を使う[33][34]。

対策

ビールのリスト

→詳細は「ビールのリスト」を参照

コロラド大学デンバー校のジェフリー・ビールは、ハゲタカジャーナルと判定する基準を定め、ハゲタカジャーナルのリストをビールのリストとして公開し、定期的に更新していた。しかし、ハゲタカ出版社と指摘された出版社からの激しい攻撃、そして、コロラド大学デンバー大学からの激しいプレッシャーに直面した[35]。2017年1月、失職することを恐れ、リストを削除した。

キャベルのブラックリスト

Cabell's International 社による有償のリスト。

他の対策

公開査読 (open peer review)や出版後査読など、より透明性の高い査読が、ハゲタカジャーナルと戦うために提唱されている[36]。一方、査読の欠点と関連づけるのではなく、ハゲタカジャーナルは、詐欺、欺瞞、無責任と関連づけるべきだと主張する考えもある[37]。

まともな学術誌をハゲタカジャーナルから分けるのに、透明性と善行が有効だと、学術出版規範委員会、DOAJ、オープンアクセス学術出版社協会、世界医学編集者協会(World Association of Medical Editors)は主張している[38]。いくつかの学術誌は査読サイトを設置した。査読プロセスの質に重点を置いていて、オープンアクセスでない学術誌まで広がっているものもある[39][40]。

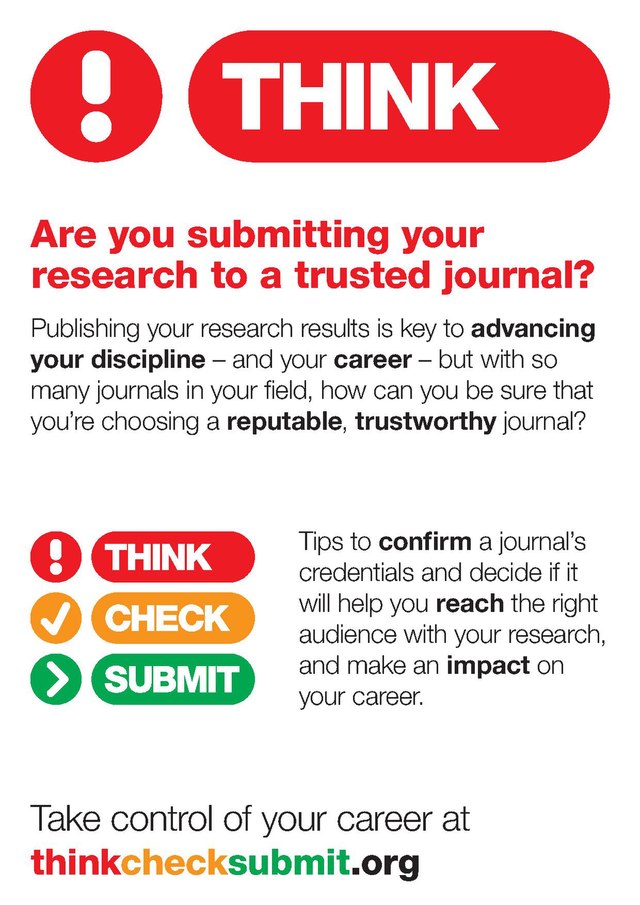

図書館と出版社は、意識向上キャンペーンを開始した[41][42]。

さらにハゲタカジャーナルと戦うために、いくつかの対策が提案されている。他の研究機関は、発展途上国の若手研究者の著しい出版リテラシーを改善するよう、研究機関に要請している[43]。いくつかの組織では、ハゲタカジャーナルの目印となる基準を見つけようとしている[44]。

日本での対策

柴山昌彦文部科学大臣は、2018年12月の会見でハゲタカジャーナルの問題に対して「深刻な問題になっている」との認識を示した。また、「論文投稿先について慎重に検討するように注意喚起してほしい」と大学などに対して要望を述べた[45]。その後、京都大学や早稲田大学などが注意喚起の文書を発表した[46][47]。

Remove ads

関連項目

脚注・文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads