トップQs

タイムライン

チャット

視点

標津サーモン科学館

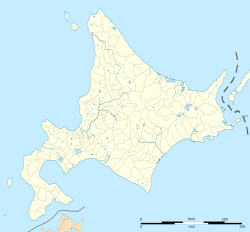

北海道標津町にある鮭、鱒の科学館 ウィキペディアから

Remove ads

標津サーモン科学館(しべつサーモンかがくかん)は、北海道標津町にある鮭、鱒の生態系を扱う標津町立の科学館である。

概要

1991年(平成3年)9月15日に開館した[2]。

館内には、ケイジの標本や[3]鮮やかな赤い魚体のベニザケを初めて生きたまま展示する[4]などサケ科の魚類の展示が行われているほか、標津川の鮭が遡上する魚道となっているガラス張りの水路が設けてあり[2][5]、秋の産卵時期には川との間の水門が開放されて[5]実際にシロザケやカラフトマスが[6]魚道水槽の滝を勢いよく登って遡上する光景を直に観察できる[7]。

また、シロザケやマスの産卵行動も水槽内で行わせて一般公開し[8]、その後の卵のふ化から稚魚の成長過程も同様に一般公開されている水槽内で行っており[9][10]、川を遡上するところから[7]成長して海へ旅立つまでのサケ・マスの様子を間近に観察することが可能である[11]。

こうしたサケ・マスの一連の産卵行動を観察し易いことを利用した研究活動も行われており、2008年(平成20年)には当館で詳細な観察を行った成果を基にサケが産卵時に心停止することについての研究成果を北海道大学大学院生がアメリカで開かれた学会で発表している[12]。

その他にも、1996年(平成8年)には世界で初めて雌シロザケから採卵して人工授精を行って淡水飼育に成功している[13]。

また、2005年(平成17年)4月3日にはサケ科の魚で「幻の魚」とも呼ばれるイトウの人工授精に一般の人が参加する体験実習会を全国で初めて開催する[14]などサケ科の魚の産卵から稚魚の飼育に関して積極的な研究活動が行われている。

その他にも絶滅危惧種に指定されているダウリアチョウザメ(Huso dauricus、英: Kaluga)[15]の飼育・展示も2005年(平成17年)から行っており[16]、2007年(平成19年)には北海道大学大学院の研究グループがダウリアチョウザメの精子の採取に成功し[17]、それを使って人工ふ化させたチョウザメの子供を翌年2008年(平成20年)から当館の水槽で展示・飼育される[18]など、チョウザメのふ化・飼育の研究に関しても重要な役割を果たしている。

こうした研究活動を支援するため、2010年(平成22年)10月1日には学生や研究者が長期滞在できる研究・研修拠点センターが開設されている[19]。

他にも「流氷の天使」とも呼ばれるクリオネや[20]その仲間のイクオネ[21]などの翼足をひらひら動かして泳ぐ生物の常設展示も行われている[22]。

若いチョウザメに観覧者の指を甘噛みしてもらう「触れ合い」コーナーや100円ガチャで買える浮き餌にジャンプしながら食らいつく野性味溢れたサケ類の展示も斬新である[23]。

なお、当館の裏手には根室管内さけ・ます増殖事業協会のサケ捕獲場があり、実際のサケ・マス漁業と密接に結びついた場所に立地している[24]。

Remove ads

アクセス

- 北海道道863号川北茶志骨線

- 中標津空港から車で20分。

開館時期

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads