トップQs

タイムライン

チャット

視点

櫛目文土器

ウィキペディアから

Remove ads

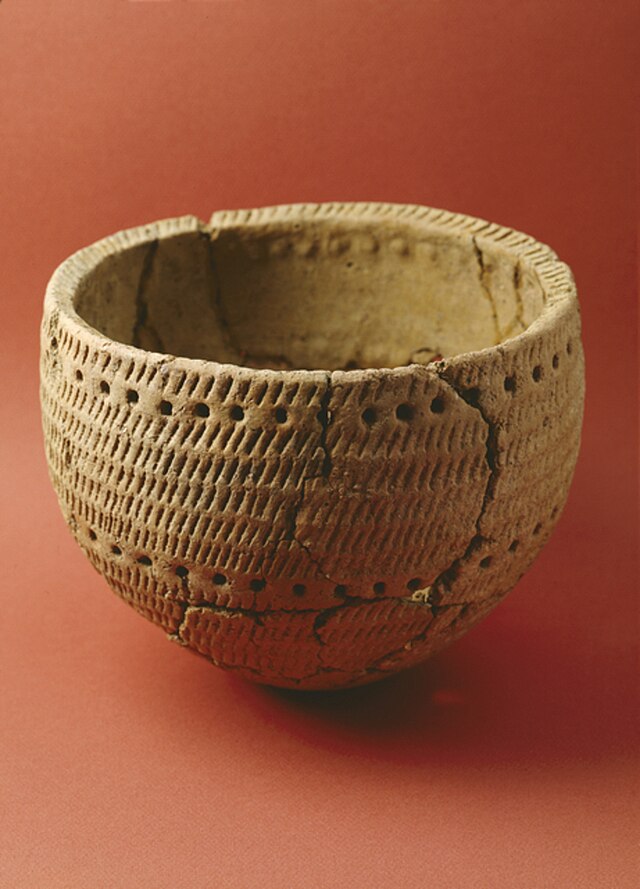

櫛目文土器(くしめもんどき)または櫛文土器(くしもんどき)とは櫛歯状の施文具で幾何学的文様を施した土器の総称である。器形は尖底あるいは丸底の砲弾形が基本的である。新石器時代においてユーラシア大陸北部の森林地帯で発達し、バルト海沿岸、フィンランドからボルガ川上流、南シベリア、バイカル湖周辺、モンゴル高原、遼東半島から朝鮮半島に至るまで広く分布する[1]。沿海州[2]やサハリン[3]、オホーツク海北岸[4]からも出土している。

最古のものは遼河文明・興隆窪文化(紀元前6200年頃-紀元前5400年頃)の遺跡から発見されており[5]、アンガラ川上流域のウスチ・ベラヤ遺跡第IIa層(前5千年紀)、エニセイ川流域のウニュク遺跡(前4千年紀終末~前3千年紀初頭)、西シベリアの沿オビ川地域(前4千年紀終末~前3千年紀後半)から出土し[6]、フィンランドでは紀元前4200年以降、朝鮮半島では紀元前4000年以降に初めて現れることから、遼河地域を原郷にして朝鮮や、西はシベリアを経て北欧まで拡散していったようである。これはウラル語族(特にフィン・ウゴル系民族)/Y染色体ハプログループN1a1[7]の拡散と関連していると考えられる。実際に、新石器時代後期のロシアの櫛目文土器文化の遺跡の人骨からハプログループN1a1が検出されている[8]。

Remove ads

櫛目文土器文化

関連項目

脚注

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads