トップQs

タイムライン

チャット

視点

大衆のアヘン

ウィキペディアから

Remove ads

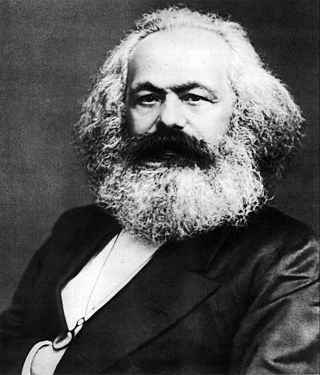

大衆のアヘン(たいしゅうのアヘン)または民衆のアヘンは、宗教に対し使われる言葉であり、ドイツの哲学者・経済学者・社会思想家カール・マルクスが『ヘーゲル法哲学批判』序章で述べた「宗教は大衆のアヘンである」から引用された言葉である。この言葉は、19世紀にはほとんど知られていなかったが、1930年代にマルクス主義が台頭して、一般に知られる様になった[1]。なお、同様の表現はマルクス以前の啓蒙思想家や小説家のなかにも見られる。

マルクスの言葉

要約

視点

マルクスは哲学者ゲオルク・ヴィルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルの1820年の著作『法の哲学』を批判した著作『ヘーゲル法哲学批判』の序章の一部として1843年にこの「宗教は麻薬である」の言葉を書いた。序章は『独仏年誌』の名前の小ジャーナルに載せられ1844年に出版されたが、『ヘーゲル法哲学批判』はマルクスの死後まで出版されなかった。この小ジャーナルは1000部しか印刷されなかったため19世紀に於いての一般への影響は皆無だった。「大衆のアヘン」は1930年代にマルクス主義が台頭した時により一般に知られる様になった言葉である[1]。

ドイツ語の原文は “Die Religion ist der Seufzer der bedrangten Kreatur, das Gemuth einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustande ist. Sie ist das Opium des Volks” であり日本語訳は「宗教は抑圧されし生き物のため息であり、心無き世界での心であり、魂無き状況での魂である。(つまり)宗教は大衆のアヘンである」である[2]。

以下はさらに前後を大きく引用する(原文でのイタリック体による強調は鉤括弧による強調に置き換えている。太字による強調は原文にはない。)[2]。

宗教に対する批判の基礎は、「宗教は人間によって作られた物」であり宗教が人間を作ったのでは無い、である。

実際の宗教は人々の未だ得る事の出来ない、もしくは失ってしまった自我意識と自己肯定である。だが「人間」は世界の外に存在する抽象的な存在ではなく、人間は「世界の中に存在する人間」であり国、社会である。

この国と社会により「逆転された世界に対する意識」である宗教は作られる、なぜならば宗教は「逆転された世界」であるためである。宗教はこの世界に対する、一般理論、網羅的な説明、一般受けする論理、精神的な「面目 (point d’honneur)」、熱中・熱狂、道徳的義務・責任、厳粛さ、安らぎと正当化の普遍的な基礎、となるものである。宗教は人間の人間の本質の「空想的な認識」である、なぜならば「人間」は何の真実をまだ得て無いからである。それ故に宗教に対する戦いは間接的に精神的な「雰囲気 (aroma)」が宗教である「世界に対する」戦いである。

「宗教的」苦しみは同時に現実での苦しみの「表現」であり、現実の苦しみへの「抵抗」でもある。宗教は抑圧されし生き物のため息であり、心無き世界での心であり、魂無き状況での魂である。宗教は大衆の「アヘン」である。

宗教を「幻想の」人々の幸福であるとして廃止する事は彼らに「真の」幸福を求める事である。彼らに彼らの状況についての幻想を諦める様に求める事は「幻想が必要な状況を諦める・無くす」事を求める事と同じである。故に宗教への批判は宗教が「救い (halo)」である「苦しみに満ちた現世への批判の萌芽である」。

解釈

文脈的にはこの言葉はマルクスの構造機能主義者としての主張の一部であり、宗教は人々が世界と社会に於ける自分の役割に対して感じる不安を抑える為に人々によって作られた物としている[3][4][1][5]。『ヘーゲル法哲学批判』は1843年より書き始められたがマルクスの死後まで出版されなかった、しかし序章部分は1844年にマルクス自身とアーノルド・ルーゲの共同編集による雑誌として独立して出版された。その「宗教は麻薬である」の部分はしばしば引用されるが文脈を通した上での意味は良く一般に知られていない[6]。

マルクスは構造機能主義者として宗教、特に組織宗教に関してこの言葉を使った[4][1]。

彼の見解では宗教は偽物かもしれないが実質的な機能・役割は何かしら持つ物としていた[7]。特にマルクスはアヘンが病人やけが人に役立つのに似た社会に於いて実用的機能、即ち人々の当座の苦しみを軽減し心地よい幻影を与える事で苦しみに耐える強さを与える、を宗教は持つと信じていた。この意味に於いてマルクスは宗教自体には何の共感・同情を持たずとも 宗教に頼るプロレタリアートに対しては深く同情していた[5][7]。

しかし同時にマルクスは宗教をプロレタリア革命の達成には、宗教は現世より永遠たるものを重視する事で抑圧されし者の関心を日々の生活における労働者からの搾取と階級構造の存在から遠ざける事により、有害なものとして見ていた。宗教はその過程に於いて支配階級による支配的立場を擁護し正当化する社会文化的価値観と信念を後押しする事である種の虚偽意識を人々に育むのを助けるとした。この事により宗教は社会主義革命、資本主義の廃止と無階級・社会主義社会の設立を妨げるとした [5]。

マルクスの見解では労働者が資本主義の廃止に成功したら、不平等な生産関係は正当化の必要は無くなり人々の人間性からの疎外感は宗教の必要性と共に無くなるとした[5]。

Remove ads

マルクス以前の文脈

要約

視点

類似の比喩は近世の多くの著作家に使われている。その背景として、17世紀以来、宗教が批判されるようになったことがある。ハーバート・オブ・チャーベリー (1582-1648) は、宗教は司祭による詐欺だと批判した。 アンソニー コリンズ (1676-1729)は、宗教はすべて欺瞞であると主張した。

啓蒙思想

ラ・メトリーは、無神論だけが宗教戦争による被害から、人類の幸福を保証すると主張した。 エルヴェシウスは、宗教とは、騙された人々が盲目のままでいたいという想像上の利益であると主張した。 ポール=アンリ・ティリ・ドルバックは、無神論者は人類に有害な幻想(宗教)を破壊するとした。ヴォルテール にとって、宗教家は人々を支配するための詐欺師であるが、一方で、神への信仰は人間社会を保証すると主張した。

ルソーは、小説『ジュリ または新エロイーズ』(1761年)で、宗教は、適度な使用は、気分を高揚させるが、過度の使用は、激怒や暴行をもたらす「魂にとってのアヘンのようなもの」と語った[8]。

フランス革命以後

フランス革命で反宗教政策が経験されると、宗教の両義的な社会的秩序機能は、啓蒙時代よりも真剣に受け止められるようになった。

小説家マルキ・ド・サドは、『ジュリエット物語あるいは悪徳の栄え』(1797年)で、「このアヘンを汝らの国民に与えよ」と語った[10]。

1798年にノヴァーリスは断章集『花粉』(1798年)にて、

Ihre sogenannte Religion wirkt bloß, wie ein Opiat: reizend, betäubend, Schmerzen aus Schwäche stillend. (彼らのいわゆる宗教は単なるアヘンである、弱さにより刺激を与え、麻痺させ、痛みを抑える事である。)

と述べた[11][12][13]。なお、ノヴァーリスは「俗人の中でも、最もたちのよくない俗人は、革命的な俗人というやつで、これにはまた、進歩的な頭の、のぼせ上がった、かすの連中や、貪欲な種類の人間共も加わる。」とも付け加えており、宗教だけでなく、革命をも批判的に見ていた[13]。

アヘン戦争以後

麻薬としてのアヘンは、1839年から1842年にかけてのイギリスと中国とのアヘン戦争を通じて、ヨーロッパで認識されるようになった。 アヘンが普及したもう一つの理由は医療用途であり、1846 年には手術に麻酔が導入された[14]。

ゲーテは、フリードリヒ・ヴィルヘルム・クルマッハーの説教集を「麻薬的 (narkotisch)」と評した[14]

ピエール・ジョゼフ・プルードン(1809 - 1865年) は、叔父の言葉として「人間にとって宗教は、パンのように必要であり、毒のように致命的である。」と記している[14]。

フリードリヒ・エンゲルスは、1839年の手紙で、宗教とブランデーは酩酊剤であると書いた[15]。

1840年にハインリヒ・ハイネもルートヴィヒ・ベルネに関する随筆で同じ例えを使っている[16][17][18][19]。

歓迎するは、苛まれる人類の苦杯に、甘く眠りを誘う精神のアヘンの滴を、愛と希望と信仰の滴を注ぐ宗教である。

マルクスは、1843年に会ったハイネから、定式を採用したともみられており、マルクスとハイネは、ヘス、バウアー、フォイエルバッハ、ヘーゲルと同様に、先行する宗教批判を読んでいた。

ブルーノ・バウアー は「アヘンのようなもの (opiumartig) 」として宗教を語った。バウアーによる一連の著作物は『ヘーゲル法哲学批判』に大きな影響を与えた。マルクスの比喩はバウアーの著作、“Die gute Sache der Freiheit”と“Der christliche Staat”に見られる。前者の著作に於いてバウアーは宗教を「アヘン的な陶酔」と述べ、後者では神学の「アヘン的」影響について述べている。[20]。

モーゼス・ヘスは1843年に宗教を、アヘンや蒸留酒のようなものとして語った。

Remove ads

批判的言及

要約

視点

→「マルクス主義批判」を参照

マルクスのこの言葉は、1930年代以降マルクス主義が広がるとともに、一般的なものとなっていったが、同時に、マルクス主義批判も広がり、それとともにこの言葉への批判的言及も増加していった。

保守党党首でイギリス首相だったスタンリー・ボールドウィンは1937年に「キリスト教国家は、人間の個性が最高であると考えるが、 奴隷国家はこれを否定する。 人間の魂の無限の価値との妥協は、野蛮への直行となり、横柄な支配と残酷な専制政治に行き着くことになる。 (マルクスのように)宗教をアヘンとして非難すれば、政治的自由と市民的自由をアヘンとして非難することになる。言論の自由は去り、寛容が続いて消え去り、正義も消える。」と批判した[21]

哲学者のシモーヌ・ヴェイユは、革命感情は、最初は不正に対する反抗であるが、権力を奪取すると、やがて国家的帝国主義と類似する労働者帝国主義に変貌をとげ、その目的は、一つの集団による人類全体、人類生活の全局面にたいする全く無制限の支配であると論じ、以下のように述べた[22]

社会的不正に対する反抗であるかぎり、革命思想は好ましいものであり健全である。だが労働者の条件そのものに本質的な不幸に対する反抗であるかぎり、虚偽なのである。なぜなら、いかなる革命もこの不幸を根絶しないであろうからだ。けれどもこの虚偽は最大の力をもつ。そのような本質的な不幸こそ、不正そのものより生き生きと深く、悲痛に感じられるものだからである。(…)マルクスが宗教に与えた民衆の阿片という言葉は、宗教がみずから裏切っていたあいだは適当なものだったかもしれない。けれども本質的には革命にこそふさわしいものだ。革命の希望はつねに麻薬なのだ。 — シモーヌ・ヴェーユ「奴隷的でない労働の第一条件」[22]

またヴェイユは、革命について人びとがいつも変わらずいだき続けている錯覚として、力の被害者たちは、暴力については潔白なのだから、彼らが力を掌中にすればそれを正しく行使するだろうという思いこみがあるが、やがて被害者たちは、力によって穢され、権勢の座にのぼりつめ、変転に酔い痴れて、悪を行うとして、次のように述べる[23]。

民衆のアヘンは、宗教ではなくて、革命である。 — シモーヌ・ヴェーユ「重力と恩寵」[23]

→詳細は「シモーヌ・ヴェイユ (哲学者) § 政治思想」を参照

作家イーヴリン・ウォーは1944年に「人民のオピエート(麻薬)としてのマルクス主義」と題した書評を発表した[24]。

作家エドマンド・ウィルソンは1946年の小説『ヘカテー地方の記録』で「マルクス主義は知識人の阿片である」と述べた[25]。

レイモン・アロンは『知識人のアヘン』(1955)において、世界を救済するというマルクス主義は無神論でああると主張するが、信仰にそまっていると指摘する[26]。アロンによれば、共産党は「救済のお告げを委任され、それを守る使命を帯びた教会に等しい存在」であり、「教会の門をくぐるものは、誰でも直ちに洗礼を受ける」が、信仰を拒否して教会に従わない労働者は、「選ばれた階級」から締め出される[27]。共産主義とは、知識人の宗教であり、「探求の自由、論争の自由、批判の自由、多数による決定を犠牲にする」もので[28]、「キリスト教の阿片は人々を消極的にさせるが、共産主義の阿片は暴動へ駆り立てる」とアロンは批判した[29]。

経済学者ポール・サミュエルソンは、革命は避けられないとする見解は、支持者にとって慰めであり、期待が満たされない苦痛の鎮痛剤でもあったとし、マルクス主義の範疇を使うことは、経済の現実の運動を理解しようとした人々を混乱させてきたと批判するなか、「マルクス主義は、マルクス主義者にとってのアヘンである」と述べた[30]。

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads