トップQs

タイムライン

チャット

視点

気門

ウィキペディアから

Remove ads

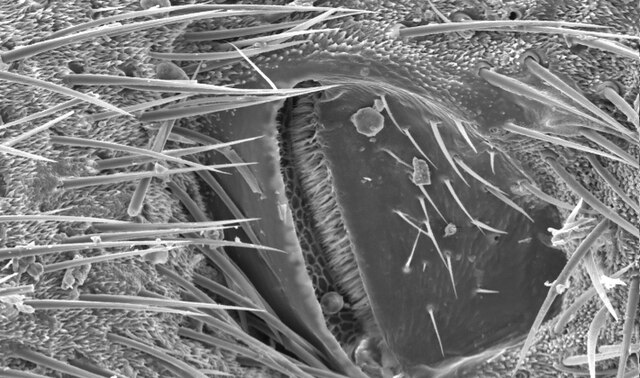

気門(きもん、英語: spiracle, stigma, 複数形: stigmata)とは、節足動物などの体表に付属した穴、気管系・書肺など体内の呼吸器に繋がった空気の出入り口である[1]。

気管系や書肺で呼吸し、空気を介してガス交換を行う節足動物は全般的に気門をもつ。体節に応じて配置され、その位置と数は様々である。昆虫は各胸節とほとんどの腹節につき1対[2][3]、ムカデは多くが2胴節につき1対[4]、ヤスデはほとんどの重体節につき2対[5]、コムカデは頭部に1対の気門が開く[6]。クモガタ類の気門は主に後体に集中し、サソリとアシナガダニに4対、カニムシ・ウデムシ・サソリモドキ・一部のクモ(ハラフシグモ・トタテグモ下目・基盤的なクモ下目)に2対[7]、ザトウムシに1対をもつ[8]。しかしクツコムシと一部のダニは前体に1対、ヒヨケムシは前体に1対と後体に2対の気門が開く[8]。なお、気管系をもつ一部の水生昆虫(カゲロウの幼虫・トビケラの幼虫など)は気門が封鎖し、代わりに水中呼吸用の気管鰓(tracheal gill)をもつ[9][10]。

気門は原則として上述の通り対になって並んでいるが、対になっておらず、体節の真ん中に1つだけの例もある。例えばゲジは背面の背板ごとに1つ[11]、一部のクモ(クモ下目の大部分)は後体第3節の腹面に1つ[12][7]、ヒヨケムシは後体第5節腹面に1つの気門が開く[13][14]。このような気門は対になった気門とは別起源、もしくは元々1対だった気門から癒合したものだと考えられる[14][11]。

昆虫の場合、気門のすぐ裏に弁状の構造(valve)があり、開閉を行える[2][3]。

節足動物と同じく汎節足動物である有爪動物(カギムシ)は単調な気管系に繋がる気門をもつが、節足動物のような対応関係はなく、体表の所々に散在する[15]。

Remove ads

関連項目

脚注

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads