トップQs

タイムライン

チャット

視点

氷堆丘

ウィキペディアから

Remove ads

氷堆丘(ひょうたいきゅう)とは、氷河によって形成された丘である。なお、氷堆丘は、英語の「drumlin」をそのまま音訳して、ドラムリンと片仮名表記される場合もあるものの、本稿では以降「氷堆丘」という表記に統一する。ちなみに、この英語の「drumlin」というのは、元々アイルランド語で「小さな尾根」を意味する「droimnin」という語が語源である。

概要

氷堆丘は、その名の通り、氷河によって削り出された砂礫が堆積してできた丘である。その形状は、ちょうど食器のスプーンやレンゲを裏返しにしたような、細長い形状をしている [1] 。

この丘は、氷河が岩から削り出したティル(サイズが不揃いな砂礫)でできた軟弱な地盤の丘、または、底堆石でできた丘(グラウンドモレーン)である [注釈 1] 。 なお、複数の氷堆丘が固まって形成されている例も見られる 。 また、氷河によってしばしば形成され得るその他の地形と一緒に存在することもある。さらに、例えばエスカーやトンネル谷(巨大なU字谷)のような、氷堆丘よりも規模の大きな氷河が形成し得る地形と一緒に存在していることもある。

この氷堆丘の状態を調べることで、その氷堆丘を形成した氷河が、氷堆丘を形成した地点において、最後にどちらの方向に流れていたかを知ることができる [2] 。

氷堆丘は、世界中(かつて氷河が存在した場所)のあちらこちらに存在する。地球の北半球の高緯度地方に複数存在するだけではなく、南アメリカ大陸のパタゴニアなどにも複数存在している [3] 。

Remove ads

氷堆丘のでき方

単独の氷堆丘が存在している場合も、複数の氷堆丘が固まって存在している場合も、それらは全て氷河によって形成された地形である。ただし、氷堆丘の成り立ちに関して、地質学者達は幾つかの説を提唱している。

氷河の後退によって形成されるという説

氷堆丘は、氷河が短い距離を後退する時に形成されるとする説が存在する [2] 。 氷河には、氷河が削り取った砂礫が含まれている。その氷河が気温の上昇などが原因で後退(融解)すると、氷河に含まれていた砂礫が残されるために、氷堆丘が形成されるというわけだ。また、氷堆丘は、氷河が形成し得る氷堆丘以外の地形と共に形成される場合があるが、例えばエスカーやトンネル谷(巨大なU字谷)のような、氷堆丘よりも規模の大きな氷河が形成し得る地形の影響を受けて(氷河の流れ方が影響を受けて)、氷堆丘が形成される場合もある [4] 。 したがって、氷堆丘は様々な形状になり得るとされている。

凄まじい洪水によって形成されるという説

氷堆丘は、氷河の下に存在していた水、それも氷河の重量によって高圧となっていた水が解放されたことで発生した、凄まじい洪水によって形成されるという説が存在する [5] 。 なお、これは1980年代に提唱された説である。

Remove ads

形成されつつある氷堆丘

最近、アイスランドに存在するホーフス氷河において氷河の後退が見られる。ここで、新たに氷堆丘が形成されている(その大きさが大きくなっていっている)のが観察されている。その数50程度。大きさはまちまちだが、長さは約90m〜320mほど、幅は約30m〜105mほど、高さは約5m〜10mほどである。このような氷堆丘が形成される現場を直接調査する機会が与えられたことは、地形学の進歩につながるのではないかと期待されている。

氷堆丘の地形学的な解説

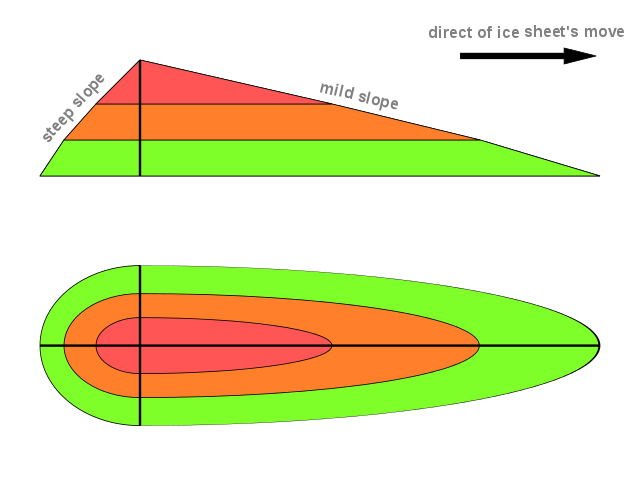

氷堆丘は1本の軸に対してだいたい左右対称の形状をしており、その軸は、その氷堆丘を形成した氷河が動きと平行となっている [6] 。 氷堆丘の一般的な規模は、長さ約1km〜2km程度、幅約300m〜600m程度、高さは50m未満。そして、(長さ):(幅)=7:4 程度であることが普通である。氷堆丘は、しばしば複数の氷堆丘が固まって存在しているわけだが、このような氷堆丘群を形成する氷堆丘は、どれも似た形状、似た規模、似た向きであることが普通である。

さて、氷堆丘の断面を見ると、通常の氷堆丘は幾つもの層を持っている。このことは、氷堆丘が形成される過程で、幾度も幾度も氷河が削り取ってきた砂礫が追加されたであろうことを示唆している。氷堆丘を構成している物質(材料)は、氷河によって運ばれてきた砂礫である。このため、氷堆丘が存在している場所とは全く関係の無い砂礫を含んでいることもある。(全く別な場所から運ばれてきた迷子石のように、現在氷堆丘が存在している場所の岩盤とは全然性質の違う砂礫によって、その氷堆丘が構成されている場合もある。)なお氷堆丘は、砂礫が積み重なってできているとは言っても、砂が主な場合、礫が主な場合、両者が混じったものである場合、いずれもあり得る。

更新世に形成された複数の氷堆丘が固まって存在している場所の多くでは、そこの氷堆丘群の配置が、扇のようになっているのを観察できる [7] 。 例えば、ムーラ氷河(Múlajökull)の氷堆丘群も、180度の弧を持った扇状に並んでいる [8] 。

Remove ads

氷堆丘の上に形成される土壌について

氷堆丘の上に形成される土壌は様々であり、氷堆丘の表面が地表に露出してからの時間、氷堆丘の表面が置かれている気候などの環境によって変化し得る。

ただし、比較的新しく作られた氷堆丘の場合、その上に形成される土壌には、次のような特徴が見られる。それは、地表から順に、まず薄い表土が存在し、その下に薄い底土(下層土)が存在するだけである。その下は、まだほとんど風化を受けていない(ほとんど土に変化していない)、大きな礫なども含んだ層(つまり、ほぼ氷堆丘の構成物と同様の砂礫層)となっている。そして、そのさらに下は、完全に氷堆丘の構成物と同様の砂礫(全く土に変化していない場所)である。

なお、形成されてから長い時間が経っている氷堆丘の場合は、その上に形成される土壌が、もっと厚く、より複雑な構成になっていることがある。例えば、北アメリカ大陸のオンタリオ湖の南岸地方(アメリカ合衆国のニューヨーク州の北西部)に存在する氷堆丘群(オンタリオ湖氷堆丘群/Lake Ontario drumlin field)の場合、底土に粘土層なども形成されている。

Remove ads

注釈

出典

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads