トップQs

タイムライン

チャット

視点

火星の生命

ウィキペディアから

Remove ads

火星の生命(かせいのせいめい)については、火星の地球への類似性から、科学者によって長い間その可能性が推測されている。想像上の火星人は創作にしばしば登場するが、実際に火星に生命がいる、もしくはいたかどうかは分からない。しかし、水などの生命の生存に適した環境要素があった可能性はいくつか指摘されている。

初期の推測

17世紀中盤には火星の極冠が確認されており、18世紀後半にはウィリアム・ハーシェルによって、夏と冬で成長したり縮んだりすることが観測された。19世紀中盤までには、火星の1日は地球とほぼ同じ長さである等、地球と様々な似た面を持つことが知られるようになった。また、赤道傾斜角が地球と近く、これは四季があることを示すが、一年の長さが長いため、その期間は地球の倍近くになる。これらの観測から、アルベドの小さい部分は水であり、大きい部分は陸であるという推測が強くなっていった。このように、火星に何らかの生命が存在するというのは自然に受け入れられていった。

1854年、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジのフェローで、「科学者(scientist)」という言葉を一般に広めたウィリアム・ハーシェルは、火星には海と陸があり、生命が存在するという仮説を立てた(しかしハーシェルは、太陽にさえ生命と文明が存在すると考えた)。火星に生命がいるという推測は、19世紀後半に望遠鏡による観測で、「火星の運河」が観測されると、一躍脚光を浴びることになったが、すぐに光の錯覚であったことが判明した。これにかかわらず、1895年にアメリカ合衆国の天文学者パーシヴァル・ローウェルは著書『火星(Mars)』を、1906年には続いて『火星と運河(Mars and its Canals)』を出版し、運河は大昔の文明の遺物であるという説を唱えた[1]。このアイデアを元に、イギリスの作家ハーバート・ジョージ・ウェルズは、1897年に小説『宇宙戦争(The War of the Worlds)』を執筆し、惑星の乾燥から避難してきた火星人が地球を侵略する様子を描いた。

火星の大気の分光法による分析が1894年初頭から始まり、アメリカ合衆国の天文学者ウィリアム・キャンベルは、火星の大気には水も酸素も存在しないと発表した[2]。1909年には、1877年以来の近日点の衝が生じて望遠鏡による精度のよい観測が可能になり、運河説には終止符が打たれた。

Remove ads

マリナー4号

→詳細は「マリナー4号」を参照

1965年にマリナー4号が火星をフライバイした際に撮った写真は、火星は乾燥し、川も海も生命の痕跡もないことを示した。さらに、少なくとも写真に写っている範囲の火星の表面はクレーターで覆われており、これはここ40億年の間、プレートテクトニクスや風化の作用が働かなかったことを示していた。また探査機による観測により、火星には地球のように生物を宇宙線から守る磁気圏も存在しないことや、大気圧が地球の150分の1に満たない約0.6kPaで地表に液体の水が存在しえないことも明らかとなった[2]。マリナー4号による観測後、火星の環境が想像以上に厳しいことが分かったため、火星の生物探索は多細胞生物の探索から微生物のような生物の探索に変わっていった。

バイキングによる生物探査

要約

視点

→詳細は「バイキング計画」を参照

1970年代中盤に行われたバイキング計画の主要な目的は、火星の土壌中の微生物を検出する実験を行うことだった。4つの実験が行われたうち、放射性同位体で標識した元素を用いた実験だけが有意な結果を出し、14CO2の濃度の上昇が見られた。科学者はこのバイキングの実験から2つの事実について合意を得た。1つは、検出された14CO2はこの実験で使われた元素から生成したこと、もう1つは、ガスクロマトグラフ質量分析計は有機分子を検出しなかったことである。しかし、これらの事実をどう解釈するかについては、大きな違いがあった。

実験の計画者の1人であるギルバート・レヴィンは、実験の結果は火星の生命の確定的な証拠だと信じていた[2]。しかしこの結果は、土中の活性酸素によって生物なしでも同じことが起こりうるとする多くの科学者によって異議を唱えられた。またガスクロマトグラフ質量分析計は天然有機物を検出するために設計され、有機分子を検出するものではなかったため、この実験のデータは生命の証拠として合意を得ることはなかった[3]。火星の生命に関するバイキングのミッションの結果は、専門家からはせいぜい決定的ではないものと評価されている[2][4]。

火星は約40億年前に磁気圏を失ってしまったため、火星の電離層は太陽風や放射線を遮ることができず、これらは表面の土壌と直接反応するため、生物は存在できない。また、低い気圧と温度のせいで、一部で極僅かな期間を除いて、生命や代謝に不可欠な液体の水が火星の表面に存在できず[5][6]、表面から見つかってもいない[7]。

2007年、カーネギー研究所のセミナーで、ギルバート・レヴィンの実験の再評価がなされた[3]。彼は自分の元のデータが正しいと信じ続けており、対照実験も整えていた。

土壌学者のロナルド・ペプは欧州地球科学連合会議で、近年火星の土壌からケイ酸塩鉱物が発見され、これは火星の表面全体で土壌生成が行われている証拠であるという発表を行った[8]。ペプの説は、何十億年にも渡り火星の表面全体に水が存在し、植生や微生物の活動が存在したことを示唆した[8]。

ラファエル・ゴンザレスに率いられたソーク研究所の研究チームは、バイキング計画で有機分子探査に用いられたガスクロマトグラフ質量分析計は、生物の低レベルの痕跡を探すには十分な感度がなかったと結論づけた[9]。サンプルの取り扱い方が単純化されたお陰で、ガスクロマトグラフ質量分析計は将来の生物探査でも標準的な手法になると考えられているが、ゴンザレスらは将来の探査計画には他の検出手法も取り入れるべきだと主張している。

Gillevinia straata

Gillevinia straataという形で火星の生命が存在しているという主張は、主にギルバート・レヴィン[3]、ラファエル・ゴンザレス[9]、ロナルド・ペプ[8]らの古いデータの再解釈に基づいている。Gillevinia straataという微生物の存在を支持する根拠は、バイキング1号とバイキング2号の収集したデータに基づいているものの、その分析結果は公式には結論に達しなかった[2]。

2006年、ブエノスアイレスのボルダ病院に勤める神経生物学者マリオ・クロッコは、これらの結果に対応した新しい分類学を創出することを提案した。クロッコは、界のレベルに新しいタクソンを設け、以下のようにすることを提案した[10]。

- 生活システム:ソラリウム

- 生物圏:火星

- 界:ヤコビア(Jakobia、神経生物学者クリスフリード・ヤコブに由来)

- 属と種:Gillevinia straata

クロッコの提案した分類学は、学界には受け入れられず、裸名と考えられ、それ以降の火星探査でも生体物質の痕跡は発見されなかった。

隕石

要約

視点

火星からの隕石の沈着物が火星の過去の生物の痕跡を証明しているか否かの解釈については議論があるが、生物学者の関心を惹きつけてきた。アメリカ航空宇宙局(NASA)は少なくとも57個の火星隕石のカタログを所持しており[11]、入手できる唯一の火星の物理的なサンプルとして非常に貴重である。研究により、少なくとも3個に過去の火星の生命の痕跡が認められ、火星に生命がいるという推測が大きくなった。得られた科学的な事実は信頼できるものであるが、その解釈は様々である。これまで、誤解を招く報道発表等は幾度もあったが[12]、科学的事実自体に致命的な誤りが指摘されたことは一度もない。 過去数十年間で、地球の地質学的サンプルに過去の生物の痕跡を認める7つの基準が確立されている。その基準は、

- サンプルの地質学的な状況は過去の生命と共存しうるものか

- サンプルの年代と層の位置は過去の生命と共存しうるものか

- サンプルの中には細胞のコロニーの証拠が含まれているか

- 化学的、鉱物学的な非平衡を持つ生体鉱物の証拠があるか

- 生物に特異的な安定同位体組成のパターンの証拠があるか

- 有機的な生物指標化合物が存在するか

- サンプルに生来の特徴が存在するか

というものである[12]。

地質学的なサンプルが過去の生物の痕跡と合意されるためには、以上の基準を全て満たす必要がある。

ALH 84001

ALH 84001は1984年12月に南極大陸で、南極隕石探査プログラムのメンバーによって発見された、1.93kgの隕石である[13]。このサンプルは約1700万年前に火星を離れ、1万1000年前に南極の氷床に落下したと考えられている。NASAによる成分分析では、ある種の生物活動によってのみしか生成しない、地球にあるものと似たような磁鉄鉱が見つかった[12]。1996年にはジョンソン宇宙センターのデヴィッド・マッケイが、生命の証拠が含まれていると発表した。その後、2002年8月、トーマス・ケプラらのNASAの別チームが、アラン・ヒルズ84001中の磁鉄鉱の25%が、単一の大きさの小さな結晶から構成され、生物の活動によって生成された可能性が高く、その他の部分は通常の無機の磁鉄鉱であるという研究結果を報告した。抽出手法のせいで、期待されたように磁鉄鉱が鎖状に生成されたかどうかは分からなかった。また、磁鉄鉱は水中で比較的低温の二次鉱化を受けたことを示し、液体の水が存在したことを示唆している。また、多環芳香族炭化水素の存在が同定され、表面から離れるほど割合が多くなることが分かった。

いくつかの構造は地球上で細菌やその線維、副生成物からできる鉱物と類似している[14][15]。また大きさや形は地球の化石に含まれるナノバクテリアと一致しているが、そもそもナノバクテリアの存在自体にまだ論争がある。

ナクラ隕石

ナクラ隕石は、1911年6月28日にエジプトのアレキサンドリアに落下した[16][17]。

1998年、ジョンソン宇宙センターのチームは分析のために少量のサンプルを入手し、大きさや形が地球のナノバクテリアの化石と一致する水変性の跡を見つけた[18]。また2000年には、ガスクロマトグラフィーと質量分析による測定で、高分子量の多環芳香族炭化水素が発見され、NASAは、ナクラ隕石の有機化合物の75%程度は、地球でコンタミネーションしたものではないと結論づけた[12][19]。

この発見により、この隕石への興味が増し、2006年にNASAはロンドン自然史博物館からさらに大きいサンプルを譲り受けた。このサンプルからは巨大な樹枝状の炭素が発見された。2006年にこの結果が発表されると、幾人かの外部の研究者から、この炭素は生物由来であるという指摘があったものの、炭素は宇宙に4番目に多く存在する元素であり、奇妙なパターンがあったとしても生物由来であることを示唆することにはならないという見解が述べられている[20][21]。

シャーゴッティ隕石

シャーゴッティ隕石は、1865年8月25日にインドのシェルガティに落下した重さ4kgの隕石である[22]。この隕石は比較的若く、約1億6500万年前に火山の噴火により生成したと考えられている。ほとんどが輝石からできており、何世紀にもわたる水変性を受けたと考えられている。内部の特徴は生物膜や微生物群集の痕跡を残している[12]。現在も研究が続けられている。

Remove ads

液体の水

要約

視点

→詳細は「火星上の水」を参照

生命の痕跡を求めて火星のレゴリスを初めて試験したのは、バイキングである。NASAの最近のミッションは、火星の表面には過去に湖や海など、液体の水が存在したことがあったのかということに焦点が絞られている。その結果、水の存在下で形成される赤鉄鉱が発見された。多くの科学者はこれを火星の多様な地形に基づく自明の証拠と捉えたが、風による浸食や酸素の海など、別の説明を提案する者も出た。そこで、2004年のマーズ・エクスプロレーション・ローバーのミッションの目的は、現在や過去の生物の痕跡を探すことではなく、過去に惑星上に液体の水が存在した証拠を探すこととされた。

2000年6月、水路のような構造が見つかり、現在も地下を水が流れている証拠とされた[23]。惑星の液体核近くまで沈降する、地表深くを流れる水は、今日の生物の生息地を作ったと考えられた。しかし、2006年3月、月にも同じような水路状の構造が発見されたことが発表された[24]。これは水の流れた跡だとは到底考えられず、微小な隕石が衝突した結果だと考えられた。

2004年3月、NASAは探査機オポチュニティが、火星は過去に濡れた惑星であった証拠を発見したと発表した[25]。この発見により、火星の過去の生命の存在に希望が生まれた。2004年1月、欧州宇宙機関(ESA)はマーズ・エクスプレスを用い、火星の南極付近で大量の氷の蓄積を直接的に検出した[26]。

2005年7月28日、ESAは火星の北極付近で地表面の氷を撮影することに成功したと発表した[27]。

2006年12月、NASAは、火星の表面で洪水が起きていたことを示唆するマーズ・グローバル・サーベイヤーからの写真を公開した。写真では水自体は直接見えなかったが、クレーターや堆積物が変化し、数年前まで水の流れがあり、もしかすると今もあるかもしれないことを示す、これまでで最も強力な証拠となった。地形の変化は水が原因だとする説に懐疑的な科学者もいて、彼らは砂や泥など別の物質の流れでも似たような地形が形成できると主張した[28]。

軌道上の望遠鏡から得られたデータを用いた、最近の火星の砂岩の分析によって、かつて火星の表面に存在した水は塩分が高く、地球で見られるような生命は存在できないことを示唆した。トスカらは、火星の水は水分活性がaw ≦ 0.78 - 0.86と、地球のほとんどの生命であれば死に絶える程のレベルであることを示した[29]。しかし、高度好塩菌であれば、飽和点に達するまでの超高濃度の塩分溶液中でも生きることができる。

2008年5月に火星の北極の平原に着陸したNASAの探査機フェニックスは、地表面近くに氷の存在を確認した。これは、探査機の掘削アームに付着した明るい色の物質が3、4日で蒸発し、無くなったことで確認された。これは、掘削によって露出した表面付近の氷が、大気への露出によって昇華したためと考えられている[30]。

2018年7月、イタリア国立宇宙物理学研究所等からなる国際天文学チームが、マーズ・エクスプレスの2012年から2015年にかけてのレーダー観測のデータから、火星の南極の厚さ1.5kmの氷床の下に、幅20kmにわたって水とみられる層が存在するとの論文を発表した。この地底湖は、マイナス70℃と極めて低温ながら氷床の圧力と高い塩分濃度などにより液体の状態が維持されていると推測されている。研究チームは、生命にとって厳しい環境ながら単細胞生物が生存している可能性があると述べている。[31]

Remove ads

メタン

火星の大気中の痕跡量のメタンが2003年に発見され、2004年に証明された[32][33][34][35][36][37]。大気中にこのレベルで存在するためには惑星上に供給源があるはずであり、この発見はとても興味をもたれた。火星は1年当たり270トンのメタンを生産していると見積もられたが[38][39]、小惑星の衝突による分はそのうち0.8%にしか過ぎない。蛇紋岩のような地質が供給源になることも考えられるが、現在は火星に活動中の火山、熱水噴出孔、ホットスポット等は見られず、地質的な供給源は考えにくい。そこでメタン菌のような微生物による供給の可能性があるが、まだ証明されてはいない。もし火星の微生物がメタンを生産しているとすると、水が液体で存在できるほどの高い温度がある地中深くに生息している可能性が高い[40]。

ホルムアルデヒド

2005年2月、ESAのマーズ・エクスプレスに搭載された全球フーリエスペクトロメータ(PFS)が、火星の大気中に痕跡量のホルムアルデヒドを検出したと発表された。PFSの責任者であるビットリオ・フォルミサーノは、ホルムアルデヒドはメタンが酸化された際の副生物であり、火星が地質的に活性であるか微生物の群集が存在することの証拠であると推測した[41][42]。NASAの科学者は、この発見は十分に検証する必要があると考えたが、生命の存在については否定的な見解を表明した[43][44]。

シリカ

2007年5月、探査機スピリットは土に車輪が嵌って動かなくなった。この場所には90%以上の豊富なシリカが存在した[45]。この特徴は、温泉の水か火山からの蒸気の効果を連想させるものであり、過去の環境が微生物の生育に適したものであったことが考えられた。シリカは、水の存在下で土壌と火山からの酸性の蒸気が反応した結果生じたか、または温泉の水から生じたとする仮説が立てられた[46]。

火星の間欠泉

南極の氷床が季節ごとに凍結と融解を繰り返すことで、1mの厚さの蜘蛛の巣のような放射状の溝が作られた。その後、二酸化炭素が昇華し、地表内部で水の圧力が高まって、冷たい液体と玄武岩質の砂や泥の混合物の間欠泉のような噴出が生じるようになった[47][48][49][50]。この過程は、数日、数週、数月の間隔で急速に進行し、火星の地質の中では異常な現象である。

ハンガリーの科学者のチームは、間欠泉の最も目立つ特徴である、暗いスポットや蜘蛛の巣状の溝は火星の光合成微生物の群集であり、冬の間は氷床の下に隠れ、春になると氷が解けて光合成が始まり、すぐに周囲の温度を上昇させるという説を提唱した。通常は火星の薄い大気中ですぐに蒸発してしまう少量の液体の水は氷を覆う微生物に取り込まれる。氷の層が薄いため、氷が存在する間は微生物は灰色に見える。そして氷が完全に溶けると、すぐに乾燥して黒色に戻る[51][52][53][54]。ハンガリーの科学者達は、昇華の過程でも暗いスポットが急速に形成されることを説明するのに不十分であると考えている[55][56]。作家のアーサー・C・クラークは、彼らの発見を宇宙生物学の観点から研究する価値があるものと評した[57]。

ヨーロッパの多国籍の科学者からなるチームは、春季に蜘蛛の巣状の溝に液体の水が存在すると仮定すると、ある種の微生物が太陽の放射から隠れることのできる裂け目が生じるはずであると示唆した[58]。またイギリスのチームも、このような地形が液体の水と地温勾配のエネルギーにより生じるのであれば、有機物や微生物、あるいは簡単な植物さえ生存できる可能性があると考えた[59]。しかし、彼らは、火星の地形構造のほとんどは生物の存在を仮定せずとも説明できるとも述べている[59]。

宇宙線

1965年、マリナー4号によって、火星には宇宙線や太陽光から生物を守る磁気圏が存在しないことが発見され、1990年代後半のマーズ・グローバル・サーベイヤーによる観測で確認された[60]。磁気圏がないことにより、数十億年に渡って太陽風が直接火星の大気に吹き付けていたと考えられている。

2007年、宇宙線によるデオキシリボ核酸やリボ核酸の損傷により、火星の地下7.5mまでには生物が存在しえないことが計算された[61]。従って、もし火星に生命がいるとしても、今まで研究されなかった地底にいるということが確定した[62]。

ミッション

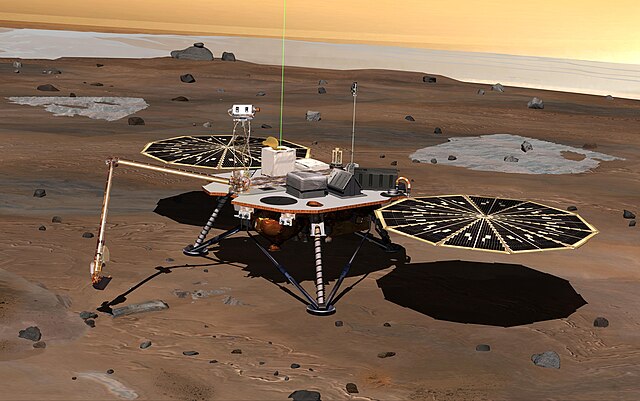

フェニックス

→詳細は「フェニックス (探査機)」を参照

2008年5月25日に、火星の極地方を遠隔ロボットで探査するフェニックスのミッションが開始され、2008年11月10日まで行われた。ミッションの2つの大きな目的は、火星のレゴリスに微生物が生存可能な場所を見つけることと、火星の水の地質学的な歴史を調べることであった。探査機はレゴリスに0.5mの深さの溝を掘ることができる、2.5mの長さのアームを備えていた。また、レゴリスのイオンや、酸化防止剤の量、種類を分析できる電気化学の実験装置を備えていた。バイキング計画のデータでは、火星上の酸化物は緯度によって種類が違うことを示唆し、バイキング1号よりも北を訪れたバイキング2号では、極地方よりも低緯度の場所で酸化物の量が少ないことを観測した。フェニックスはさらに北に着陸し[63]、フェニックスから送られた予備データによって、火星の土壌には過塩素酸塩が含まれ、それまで考えられていた以上に生物にとって厳しい環境であることが明らかとなった[64][65][66]。水素イオン濃度や塩分濃度のレベルは、生物にとって害のないレベルであった。また、探査によって結合水や二酸化炭素の存在も示された[67]。

将来のミッション

- 2011年11月26日に打ち上げられたNASAのプロジェクトであるマーズ・サイエンス・ラボラトリーは、過去や現在の生物活動に関連する条件を探すための装置を積んでいる。

- 2016年に打ち上げが予定されていたNASAのプロジェクトであるアストロバイオロジー・フィールド・ラボラトリーでは、火星の生命についての答えを出すことを目的としていた[63]が、予算上の理由で計画はキャンセルされた。

- 水や微生物の存在を確かめるため、将来のミッションで地下を掘削し、様々な深さのサンプルを採取することが提唱されている[61]。

- マーズ・サンプルリターン・ミッションでは、火星の土壌サンプルを地球に持ち帰り、生命の痕跡を検出することが計画されている。しかし、環境や栄養について手がかりが少ない中で、火星から地球まで数か月の間、生命を維持する方法が課題となっている。

Remove ads

出典

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads