トップQs

タイムライン

チャット

視点

環境放射線

ウィキペディアから

Remove ads

環境放射線(かんきょうほうしゃせん、英: background radiation / environmental radiation)とは、生活環境[1]中にある放射線を言う[2]。

概要

要約

視点

環境放射線は自然放射線と人工放射線に分類される。自然放射線とは、自然界にもともと存在している放射線である。人工放射線とは、人間が作り出した放射線のことで核実験や原子力事故などで放出された放射性物質によるものである。以下に記述のある放射線量に関してはあくまで推定平均値であり、局地性がある。また公表機関により数値が大きく異なる場合がある。

以下に放射線被曝量の公表値を例にあげる。

自然放射線

天然に存在する放射性核種には、一般に中性子、ミューオンやガンマ線といった宇宙線、およびそれらと大気中の物質との相互作用で生成されるトリチウムや炭素14などや、地中や建物内部に微量に含まれる40Kやウラン系列、トリウム系列およびそれらの娘核種などが挙げられる。ウラン系列やトリウム系列は崩壊の過程でラドンを経るので、空気中にはそれらによる放射性ラドンも微量に含まれている。 宇宙線起源の放射線は地磁気の影響で高緯度ほど高い。 大地由来の自然放射線の線量は、地殻に含まれる放射性物質の量が一定でないため、場所によって異なる。宇宙線は空気中で吸収されるが、空気の密度が低ければ吸収量も減ると考えられるので、一般に、高度が高い場所では宇宙線起源の環境放射線の強度が特に強いと考えられている。特に高度1500mおきに放射線の強度は2倍になるといわれる[7]。

自然放射線の被曝量は世界平均2.4ミリシーベルト(mSv)と推定されるが、地域により1mSvから十数mSvと被曝量に大きな開きがある。これは大きく地殻組成等の影響で、ホットスポット以外にも比較的線量の高い地域がある。ブラジルのグァラパリでは10mSvを超える場所もあり、極端なところではイランのラムサールでは260ミリグレイ(注意、シーベルトではない。線量単位)が測定されるホットスポットもある。UNSCEARの2008年の報告によると、人口79.9万人のラムサールでは年間被曝量は3mSvから10mSv以上の間であり、大半の49.5万人は5mSv未満の被曝だが人口の4分の1にあたる20万人が年間10mSv以上被曝と推計される[8]。

日本では最小の神奈川県の0.81mSvから最大の岐阜県1.19mSv (大気中のラドンからの被曝量を含まない)と幅がある[9]。日本では低線量の木造建築によりラドンからの年間被曝量は0.4mSvと推定される[10]。

人工放射線

核分裂や加速器などにより作り出された放射性物質からの放射線である。核実験や原子力事故の際に放出される放射性降下物によるもので自然放射線よりさらに局地性がある。世界平均は0.11mSv、日本では0.012mSvと推計されている[9]。

米国、ソ連、イギリス、フランス、中国などが1945年から50年間に約2000回の核実験が行われた。1940年代から60年代にかけて行った500回以上の大気圏内での核爆発実験や原爆投下による放射性物質の飛散により、1963年には年間0.15mSv(全環境放射線の7%に相当する量)の増加があり、その後の核実験自粛により2000年には残存放射は0.005mSvまで減少したと考えられている。<注>英語版のen:Background radiation#Human-caused background radiationの節より。

原子力発電所では平常運転時に微量の放射性物質を排出しているが、原子力事故の際には大量の放射性物質が拡散している。その他の放射性物質を扱う施設(研究施設や病院など)からも平時に微量に放出されつづけている。放射性同位体の放射能、などが挙げられる[11]。原子力発電所の事故(原子力事故)などがあると数値が大きくなる[11]。環境放射能に大きな影響を与えた原子力発電所の事故には1986年のチェルノブイリ原子力発電所事故[11]、2011年以降の福島第一原子力発電所事故がある。その他の船舶用原子炉なども平時運転時および事故の際は原子力発電所と同様に拡散源となる。

1993年の国連科学委員会の報告によると1945年から60年代に行われた大気圏核爆発により拡散した放射性物質による被ばく線量は2230万人Svと推定されている。対してチェルノブイリ事故による線量は60万人Svと推定されており核爆発の15回分に相当している[12]。

また火力発電で燃やす石炭から出るフライアッシュも放射性物質を拡散させている。ただしこれは地殻に存在していた放射性物質を生活圏内に放出しているもので、新しく作り出されたものではない。フライアッシュによる影響は原子炉の運転による影響より大きいという報告もある[13]。

局所的ではあるがX線(レントゲン)撮影(約0.02mSv、口内X線は0.0033mSv)やCTスキャン(7-20mSv)装置などからの放射線がある[11]。医療で使われていると健康に良いというようなイメージを持ってしまう人もいるが、たとえ医療目的で用いられても、放射線は有害であることに変わりはない。アメリカや西ヨーロッパ等の医療先進国では一人一年あたり0.5mSvの医療被ばくがあると報告されている[14]。CTスキャンなどが普及した国では医療被ばくが自然被ばくの値を超えてきており、リスクが危惧され始めている[15]。 電気事業連合会では、医療被曝は世界0.61mSv、日本2.25mSvと推定している[9]。

人工汚染の地域格差の例

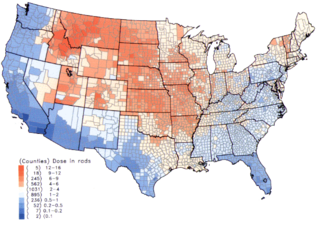

ネバダ核実験場では1951年から1992年にかけて928回核実験が行われた。その内100回は大気圏内核実験で1962年まで行われた。これらの実験の影響は風向き降雨などの気象状況や地形に影響され、右図のように放射線の数値は米国内でも160倍もの開きがある。

Remove ads

環境放射線モニタリング(environmental radiation monitoring)

モニタリングとは、放射線管理上の基本的な行為であり、放射線防護の目標が達成されているかどうかを判断するために行なわれる放射線・放射能の測定及び測定結果の解釈・評価を言う[16]。特に原子力関連施設内の作業環境あるいは施設外の一般環境における環境放射線のモニタリングを環境モニタリング(environmental monitoring)[17]と呼ぶ。

日本における環境放射線・放射能調査は、生活環境が人工と天然の放射線でどれだけ汚染されているかを把握し、人体に対してそれらがどんな影響をあたえるかを究明しようとすることを目標として、昭和32年(1957年)からそれまで各機関がバラバラに実施していた環境放射線・放射能の調査[18]の体制が改められ、組織的に実施されている[19]。

また、特に原子力施設から放出される人工放射線(放射性物質)から公衆の健康や環境を守るために、原子力施設内外では環境中の放射線・放射能レベルの監視が行われている。環境放射線の測定は、主にガンマ線を測定することが目的とされ、ガイガー=ミュラー計数管やシンチレーション検出器、または電離箱検出器などが用いられている。

放射能の測定は水資源となる河川水や地下水、土壌や海底土、海水、農産物、指標生物など広範囲にわたり、これらのサンプルからゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトルの分析により核種の同定・放射能の測定が行われる。

トリチウムなどのガンマ線を放出しないで低レベルベータ線を放出する核種の分析には、液体シンチレーション検出器などを用いてベータ線スペクトルの分析が行われる。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads