トップQs

タイムライン

チャット

視点

田原村 (静岡県)

日本の静岡県磐田郡にあった村 ウィキペディアから

Remove ads

田原村(たはらむら)は、かつて静岡県磐田郡にあった村である。現在の磐田市と袋井市の一部に当たる。

沿革

村名の由来

名所・旧跡

- 耕地整理発祥の地

- 山名郡彦島村で名倉太郎馬が実施したのが日本で最初の近代的な耕地整理事業[1][2][3]である。

- その後、全国でお手本とされる。

- 三ヶ野松並木

- 東海道五十三次、見付宿へとつづく松並木は、江戸時代の面影を現在も残している。

- 大日堂

- 三ヶ野坂の突端の山を大日山、俗に大日堂と呼んでいる。古くから民衆信仰の霊山、名所古跡として知られ、大日如来が祀られている。大日堂は、旧東海道の横を通過しているため交通の要所にある。1572年(元亀3年)、上洛を目指す武田信玄が遠江へ進出し、太田川の東に位置する木原に陣をおいた。これを迎え撃つため、徳川勢は浜松城を出陣、三ヶ野、見付宿、一言坂と戦った。大日堂がある高台は、その時、本多平八郎が登って敵を見張った「本多平八郎物見の松」があった場所と言い伝えられている(二代目の松が枯れてしまい、今は、三代目が育ちつつある)。

- 加賀爪氏館[4]跡(かがづめしかん)

- 家康に従い、旗本として存続した加賀爪氏の屋敷跡。

- 須賀神社の楠

- 三ヶ野橋東側にある須賀神社の境内にそびえるクスノキは度重なる太田川の氾濫でも流されず500年以上生きた。高さ9m、樹の周り4m。

- 二子塚1号墳

- 三ヶ野地区には古墳が37基発見された。この中で最初に造られた古墳が二子塚古墳(1号墳)で、5世紀末頃に造られた。二子塚1号墳は、全長55mの前方後円墳で、幅5mの周溝は墳丘に沿って鍵穴状に掘られている。この周溝の中からは多くの埴輪が見つかった。この時期の前方後円墳としては遠州地方で他に例を見ないことや、出土した埴輪や馬具から遠州地方を支配した王の墓であったと考えられている。

合併問題

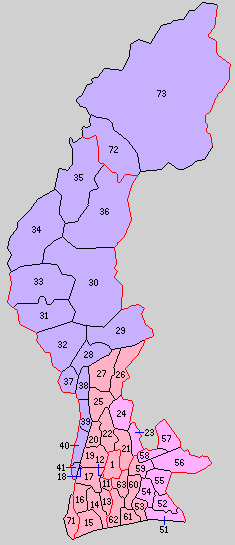

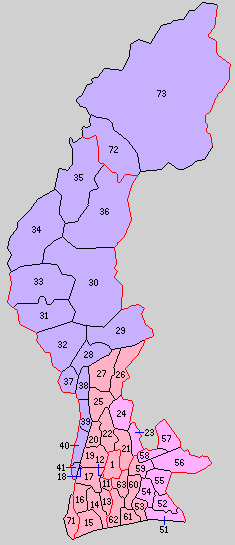

昭和29年春頃から合併問題が持ち上がり、磐田派と袋井派の意見が対立した。村内ではたびたび県の仲介を受けて話し合いが持たれ、昭和31年に一旦は、村全体が磐田市と合併することで話がまとまった。しかし、結果的には一つにまとまれず、彦島の一部・松袋井・新池は分かれて磐田郡袋井町(現・袋井市)に編入する「分村合併」となった。当時、彦島には村役場と村立の小学校があったが、知事裁定により役場と小学校を含む一部の彦島だけが磐田市に、それ以外の大部分の彦島は袋井にそれぞれ分かれており、現在[いつ?]も解消されていない。

脚注

参考資料

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads