トップQs

タイムライン

チャット

視点

百日咳毒素

ウィキペディアから

Remove ads

百日咳毒素(ひゃくにちぜきどくそ、英: pertussis toxin、略称: PT)とは、百日咳の原因である百日咳菌(Bordetella pertussis)によって産生される毒素であり、百日咳菌の気管上皮への付着等に働いているとされる。作用機序としては3量体Gタンパク質のαiサブユニットに対するADPリボース転位酵素活性を持っている。

構造

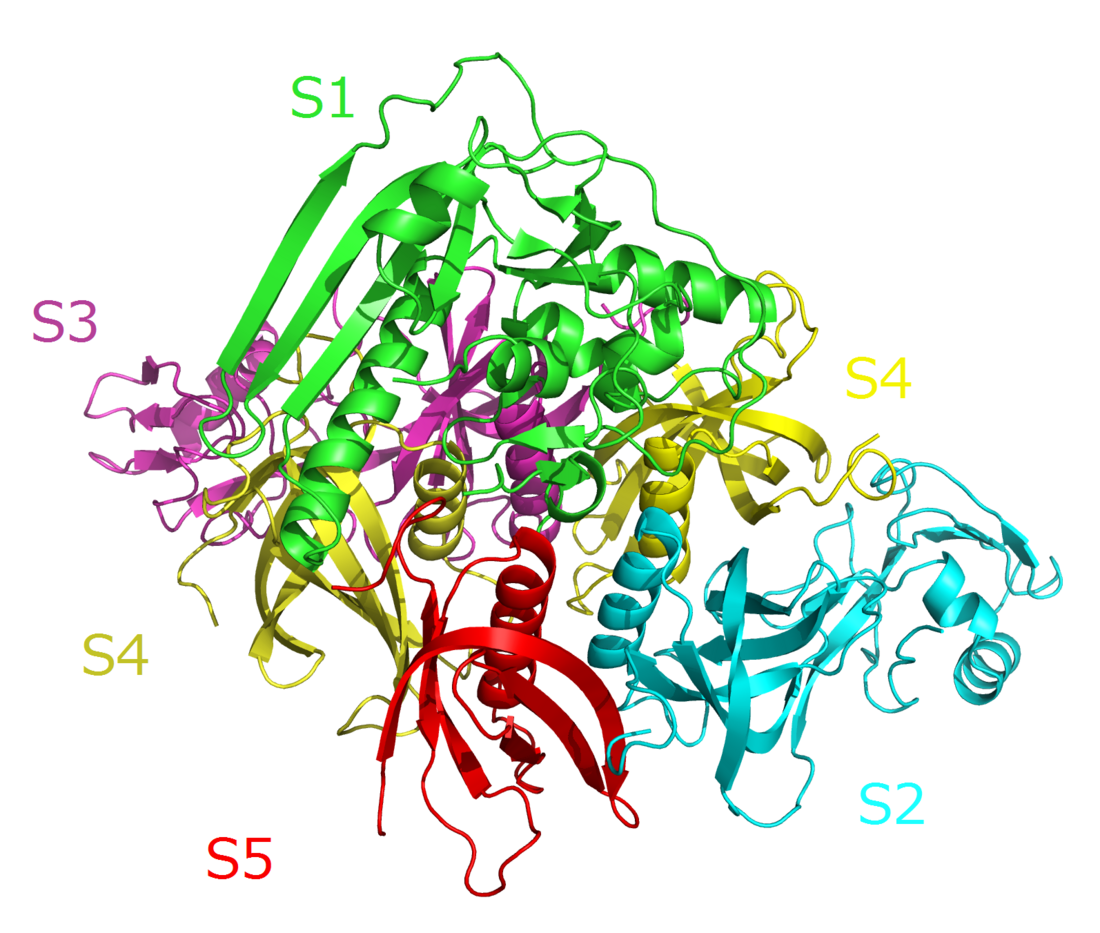

百日咳毒素はS1、S2、S3、S4(2分子)、S5の5種類合計6分子のサブユニットから構成されている[1]。S1サブユニットにはこの毒素の本質であるADPリボース転位酵素活性が存在し、残りのサブユニットは標的細胞への結合を担う。これらの作用と関連して百日咳毒素の構造を言うときには、S1サブユニットは"Active"の頭文字をとってAプロトマー、残りのサブユニットの複合体は"Binding"の頭文字をとってBオリゴマーと呼ぶ。S1サブユニットは同じADPリボース転位酵素活性を持つコレラ毒素Aサブユニットや大腸菌易熱性毒素Aサブユニットと共通のアミノ酸配列構造を持ち、結晶構造上でも類似がみられるが[2]、塩基配列レベルでは百日咳毒素と他の毒素との間に相同性は認められない。

作用機構

百日咳毒素はBオリゴマーを介して標的細胞に結合した後、エンドサイトーシスで細胞内に取り込まれ、逆行小胞体輸送によりゴルジ装置から小胞体にまで到達する。その後、小胞体でATPと結合することによりAプロトマーとBオリゴマーが分離するとともに、Aプロトマー内のジスルフィド結合が解離して、最終的に活性化した毒素が細胞質内に侵入する。そして、3量体のGタンパク質のαiサブユニット(Giα)のC末端側から4番目のシステインをADPリボース化する[3]。ADPリボース化されたGiαは本来の役割である膜受容体(GPCR)との共役関係を失い、細胞内情報伝達が遮断される。なお、C末端側から4番目のアミノ酸残基がシステインでないGsα、Gqαなどは百日咳毒素に対する感受性はない。 この他の作用として百日咳毒素はT細胞の増殖を引き起こすことが知られているが、これはBオリゴマーのみの投与でも生じることがわかっている。この作用はTLR4がBオリゴマーを認識して生じるものと考えられている[4]。

Remove ads

生理活性

百日咳毒素の生理活性としては、リンパ球の増加や、低血糖、ヒスタミン感受性亢進、百日咳菌の気管上皮への付着などがある。百日咳毒素はもともとインスリンの分泌を促進する物質として発見されたが[5]、現在はα2アドレナリン受容体を介する作用であることがわかっている。百日咳菌にとっては重要な毒性分子であり、この毒素のトキソイドがワクチン(DPTワクチン)に利用されている。

毒性

百日咳毒素のマウスにおけるLD50(半数致死量)は腹腔内注射では15~21 μg/kgであり、100 ℃で30分間加熱すれば毒素を不活性化できる[6]。

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads