トップQs

タイムライン

チャット

視点

小胞体

ウィキペディアから

Remove ads

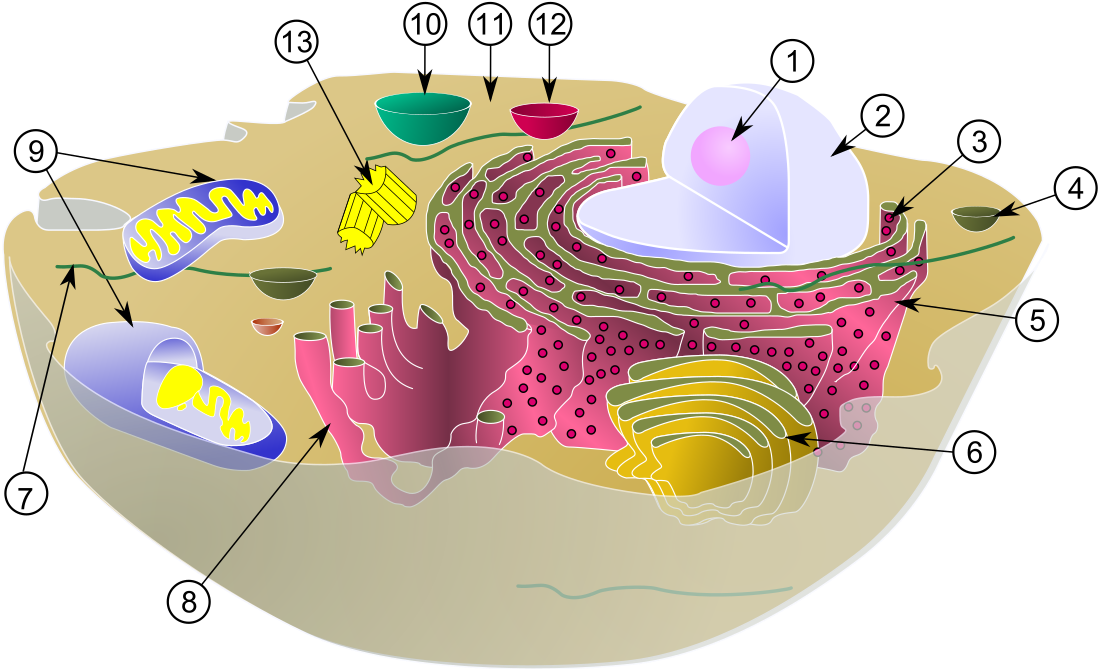

小胞体(しょうほうたい、英: endoplasmic reticulum、略称: ER)は、真核細胞の輸送系の一部をなし、タンパク質のフォールディングなど他にも多くの重要な機能を有する細胞小器官である。英語表記のendoplasmic reticulumの"endoplasmic"は細胞質内に位置することを意味し、"reticulum"は細網を意味するラテン語である。小胞体には、粗面小胞体(RER)と滑面小胞体(SER)の2種類が存在する。小胞体はほとんどの真核細胞に存在し、RERでは膜に包まれた扁平な袋状の構造、SERでは管状の構造が互いに連結されたネットワークを形成している。小胞体膜は核膜の外膜と連続している。小胞体は、赤血球や精子には存在しない。

2種類の小胞体は含まれるタンパク質の多くが共通しており、特定の脂質やコレステロールの合成など共通した活動にも従事している。両者の比率は細胞種によって異なる。RERは主に細胞核の方に、SERは細胞膜の方にみられる。

RERの外側(細胞質基質側)の面には、タンパク質合成部位であるリボソームが点在している。SERは肝細胞などの細胞で特に顕著であり、脂質の合成、ステロイドホルモンの産生、解毒反応に機能している[1]。

小胞体は1897年にCharles Garnierによって光学顕微鏡を用いて観察され、その際にはergastoplasmという語が用いられた[2][3]。小胞体のレース状の膜構造は1945年にKeith R. Porter、アルベルト・クラウデ、Ernest F. Fullamによって電子顕微鏡を用いて初めて観察された[4]。

Remove ads

構造

要約

視点

小胞体は、槽(小胞体槽、シスターナ、シスターネ)と呼ばれる扁平な袋状の膜構造のネットワークである。小胞体槽は細胞骨格によって互いに連結され、保持されている。リン脂質の膜によって包まれた内部の空間(内腔)は、核膜のperinuclear space(二重膜間の空間)と連続しているが、細胞質基質とは分離されている。小胞体の機能は大まかに言えばタンパク質や膜脂質の合成と輸送であるが、各小胞体や細胞種、細胞の機能によって多様性がみられる場合がある。細胞内の粗面小胞体と滑面小胞体は、細胞の代謝活性に変化に応じて、一方から他方へゆっくりと相互変換を行うことができる。変化の形としては膜への新たなタンパク質の埋め込みや構造的変化も含まれる。また、目立った構造的変化を伴わずタンパク質含量の変化が生じている可能性もある[5][6]。

粗面小胞体

粗面小胞体(RER)の表面にはタンパク質を合成しているリボソームが点在しており、その結果「粗い」外観となっている。RER上のリボソーム結合部位はトランスロコンである[7]。しかしながら、リボソームはこの細胞小器官の安定的な構造の一部となっているわけではなく、常に膜へ結合したり離れたりしている。リボソームは細胞質基質で特定のタンパク質-核酸複合体を形成してはじめてRERに結合する。この特殊な複合体は、分泌経路へ送られるタンパク質をコードしているmRNAの翻訳が遊離リボソームによって開始された際に形成される[8]。こうしたタンパク質の最初の5–30アミノ酸はシグナルペプチドをコードしており、シグナル認識粒子(SRP)が認識して結合を行うための分子的メッセージとなっている。翻訳が一時停止してリボソーム複合体がRERのトランスロコンに結合すると、翻訳が再開されて新生ペプチドは小胞体内腔または小胞体膜へ移行する。タンパク質は内腔で酵素(シグナルペプチダーゼ)によってプロセシングされ、シグナルペプチドは除去される。翻訳後のリボソームは膜から離れて細胞質基質へ戻る可能性もあるが、翻訳を行っていないリボソームがトランスロコンに結合したままとなる場合があることも知られている[9]。

粗面小胞体の膜は核膜の外膜の近傍に位置し、外膜と連続した巨大な二重膜シートの形状をとる[10]。二重膜シートは右巻きまたは左巻きらせんのランプ構造を形成して積み重なり(Terasaki rampと呼ばれる)、らせん形の立体駐車場に似たような形状となる[11][12]。小胞体とゴルジ体の間には連続的な膜構造は存在しないが、膜に包まれた輸送小胞がこれら2つの区画の間を往復している[13]。こうした小胞は、COPIやCOPIIと呼ばれる被覆タンパク質によって覆われている。COPIIはゴルジ体へ向かう小胞を標的とし、COPIは粗面小胞体へ戻るための標識となる。粗面小胞体はゴルジ体と協働し、新生タンパク質を正しい目的地へ標的化している。小胞体外への輸送には膜接触部位と呼ばれる領域を介したものもある。膜接触部位は小胞体膜と他の細胞小器官の膜が近接して保持されている部位であり、脂質や他の小分子の転移が行われている[14][15]。

粗面小胞体は複数の機能において重要である。

- シスゴルジ網でマンノース-6-リン酸標識が付加されるリソソーム酵素の産生[16]。

- 分泌タンパク質の産生。タグを持たず構成的に分泌されているものと、クラスリンとシグナルペプチド中の塩基性アミノ酸対が関与する、調節された形で分泌されるものとがある。

- 小胞が膜から出て新しい膜へ結合する際、膜に埋め込まれたままとどまる内在性膜タンパク質の産生。Rabタンパク質は膜の標的化に重要であり、SNAPタンパク質とSNAREタンパク質は膜の融合過程に重要である。

- N-結合型グリコシル化(O-結合型グリコシル化はゴルジ体で行われる)

滑面小胞体

大部分の細胞では、滑面小胞体(SER)は稀である。その代わり、小胞体には部分的に平滑で部分的に粗面である領域が存在し、こうした領域は移行型小胞体(transitional ER)と呼ばれている。移行型小胞体という名称は、この領域に小胞体の出口となる部位が含まれていることに由来する。こうした領域は小胞体内で合成された脂質やタンパク質を内包する輸送小胞が小胞体から離れてゴルジ体への移動を開始する部位となっている。特殊な細胞には滑面小胞体が多く存在し、こうした細胞では滑面小胞体は多くの機能を担っている[5]。滑面小胞体は、脂質、リン脂質[17][18][19]、ステロイドの合成を担う。精巣、卵巣、皮脂腺など、これらの物質を分泌する細胞には滑面小胞体が豊富に存在する[20]。また、肝細胞などの滑面小胞体は脂溶性の薬剤や有害な代謝産物の解毒も担っている[5]。筋細胞では、カルシウムイオン濃度を調節している。滑面小胞体は動物と植物の双方でさまざまな細胞種にみられ、そのそれぞれで異なる機能を果たしている。また、滑面小胞体にはグルコース-6-ホスファターゼも含まれており、糖新生の一段階としてグルコース-6-リン酸をグルコースへ変換する。滑面小胞体は核膜と連続しており、細胞の周縁部に位置する管状構造からなる。こうした管は分岐してネットワークを形成し、網目状の外観となることがある[10]。

筋小胞体

→詳細は「筋小胞体」および「カルシウム誘発性カルシウム放出」を参照

筋小胞体(SR)は、筋細胞にみられる滑面小胞体である。筋小胞体と滑面小胞体の唯一の構造的差異はタンパク質構成であり、膜に結合しているものも、内腔に内包されているものも異なる。こうした基礎的な部分での差異は、その機能も異なることを示している。滑面小胞体は主に分子の合成を担うのに対し、筋小胞体は主にカルシウムイオンをくみ上げて貯蔵し、筋線維が刺激された際に筋形質へ放出する役割を果たしている[21][22]。筋小胞体から放出されたカルシウムイオンは収縮タンパク質と相互作用し、ATPを利用した筋線維の短縮を引き起こす。筋小胞体は興奮収縮連関に大きな役割を果たしている[23]。

Remove ads

機能

要約

視点

小胞体は、槽と呼ばれる袋状構造の中でのタンパク質分子のフォールディング、内部で合成されたタンパク質のゴルジ体への輸送など、多くの一般的機能を果たしている。粗面小胞体はタンパク質合成にも関与している。新生タンパク質の正しいフォールディングは、プロテインジスルフィドイソメラーゼ(PDI)、ERp29、Hsp70ファミリーに属するBiP/Grp78、カルネキシン、カルレティキュリン、ペプチジルプロリルイソメラーゼファミリーのタンパク質など、いくつかの小胞体シャペロンタンパク質が機能することで可能となっている。正しくフォールディングしたタンパク質のみが粗面小胞体からゴルジ体へ輸送され、正しくフォールディングしなかったタンパク質の蓄積は小胞体におけるストレス応答としてunfolded protein response(UPR)を引き起こす。酸化還元調節やカルシウム調節の異常、グルコース枯渇、ウイルス感染[24]、タンパク質の過剰発現[25]も小胞体ストレスを誘導する場合があり、タンパク質のフォールディングは遅滞し、フォールディングしていないタンパク質の蓄積をもたらす。小胞体ストレスは、低酸素/虚血時の損傷やインスリン抵抗性、その他の疾患の原因としての可能性が浮上している[26]。

タンパク質輸送

分泌タンパク質は大部分が糖タンパク質であり、小胞体を通って移動する。小胞体から細胞内の各部位へ輸送されるタンパク質にはシグナル配列と呼ばれるタグが付加されている。ポリペプチド鎖のN末端にはこうしたタグとして機能する数アミノ酸が含まれており、タンパク質が目的地に到達すると除去される。新生ペプチドは、小胞体膜に埋め込まれた多タンパク質複合体であるトランスロコンを介して小胞体へ到達する。小胞体外の部位が目的地となっているタンパク質は輸送小胞へ詰め込まれ、小胞は細胞骨格に沿って目的地まで移動する。ヒト線維芽細胞では小胞体は常に微小管と共分布しており、微小管の脱重合を行うと、小胞体では自身に結合しているミトコンドリアとの共凝集が引き起こされる[27]。

小胞体はタンパク質選別経路の一部でもある。輸送されず小胞体に保持されるレジデントタンパク質の大部分には保持モチーフが含まれている。このモチーフはタンパク質配列の末端に位置する4アミノ酸からなる。最も一般的な保持配列は、内腔に位置するタンパク質のためのKDEL配列、膜貫通タンパク質のためのKKXX配列である[28]。KDELやKKXXにはバリエーションも存在し、また他の配列も小胞体への保持をもたらす場合がある。こうした配列のバリエーションが小胞体内での局在部位の差異をもたらしているかどうかは明らかではない。哺乳類細胞では、KDEL配列の受容体には3種類(KDELR1、KDELR2、KDELR3)が存在し、これらは高度の配列同一性を示す。これら受容体間の機能的差異は未解明である[29]。

CaATiER機構を介した、小胞体へのATP供給の生体エネルギーによる調節

小胞体にはATP再生装置が存在しないため、ミトコンドリアからのATPの取り込みを必要とする。取り込まれたATPは、タンパク質のフォールディングや輸送といった小胞体のハウスキーピング機能の発揮に不可欠である[30]。

小胞体のATP輸送体であるSLC35B1/AXERは近年クローニングと特性解析がなされ[31]、CaATiER(Ca2+-antagonized transport into the ER)と呼ばれる機構を介してミトコンドリアから小胞体へATPを供給していることが明らかにされた。CaATiER機構は細胞質基質の高nMから低μM範囲のCa2+濃度に対する感受性を示し、細胞質基質のCa2+濃度の上昇によってATP供給は低下するが、Ca2+を検知している要素の同定や検証はなされていない[32]。

Remove ads

臨床的意義

膵臓β細胞における小胞体ストレスの増大や超生理的ストレスは正常なインスリン分泌の破綻をもたらし、高インスリン血症を引き起こす[33]。その結果、肥満と関連した末梢組織でのインスリン抵抗性が生じる[34]。臨床試験においても、肥満によるインスリン分泌の増大と末梢インスリン抵抗性との因果関係が示唆されている[35]。

XBP1の異常は小胞体ストレス応答の亢進をもたらすことで炎症過程に対する感受性が高まり、アルツハイマー病に寄与している可能性もある[36]。結腸では、XBP1の異常はクローン病を含む炎症性腸疾患と関連づけられている[37]。

UPRは小胞体と関連した細胞ストレス応答である[38]。フォールディングしていない、もしくは誤ったフォールディングを行ったタンパク質の小胞体内腔への蓄積に対する応答として、UPRは活性化される。UPRはタンパク質の翻訳の停止、誤ったフォールディングを行ったタンパク質の分解、タンパク質のフォールディングに関与する分子シャペロンの産生の増加をもたらすシグナル伝達経路の活性化によって、細胞の正常機能を回復する機能を果たす。UPRの持続的な過剰活性化はプリオン病や他のいくつかの神経変性疾患への関与が示唆されており、UPRの阻害はこうした疾患の治療法となる可能性がある[39]。

出典

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads