トップQs

タイムライン

チャット

視点

種間寺

高知県高知市にある寺院、四国八十八箇所霊場の第三十四番札所 ウィキペディアから

Remove ads

種間寺(たねまじ)は、高知県高知市にある真言宗豊山派の寺院。本尾山(もとおざん)、朱雀院(すざくいん)と号す。本尊は薬師如来。四国八十八箇所第三十四番札所。安産祈願の寺である。

Remove ads

歴史

寺伝によれば用明天皇在位(585年 - 587年)の頃、四天王寺を建立するため来日した百済の仏師が帰国の際に暴風に襲われてこの地に近い秋山の港に漂着、航海の安全を祈願して薬師如来刻んで本尾山頂に安置したのが起源であるという。その後、弘仁年間(810年 – 824年)に空海(弘法大師)が巡錫し、堂宇を建立し仏師が刻んだ薬師如来を本尊として安置して開基したといい、その際に唐から持ち帰った五穀の種を境内に蒔いたことから寺号が定められたという。

天暦年間(947年 - 957年)には村上天皇が藤原信家を勅使にして「種間」の勅額を下賜。土佐藩主からの信仰も得ていた。神仏分離令で明治4年(1871年)に廃寺となり跡地には春日神社が創建された[1]。本尊は近くの池田観音堂に移してあったが、明治13年(1880年)現在地に再興される[2][3][4]。

境内

- 本堂:本尊・薬師如来は毎年3月8日開帳される。脇侍の日光月光菩薩立像と不動明王立像はいつも見える。外陣前に大黒天(さわり大黒、ケヤキの寄木造、身丈100 cm、全長150 cmの大黒天像。2008年開眼)が鎮座。

- 大師堂:拝顔できる。

- 観音堂:鋳造子安観音立像。底の抜けた柄杓が尊像を取り巻く

- 地蔵堂:石造水子地蔵坐像。周りには千体地蔵が囲む。

- 石鎚神社(祠)

- 種間寺ミニ八十八ヶ所:舟形石仏が境内に並んでいる。

- 光明殿

- 鐘楼

- 句碑:川田朴子「波音のどすんどっすん浜木綿」が鐘楼の前に、聖定「道はるかなれど歩まむ沙羅の花」が子安観音堂の右に、徳光和夫「達観を地で行く種間寺ご住職」がその右に、また、聖定「道はるかなれど歩まじ沙羅の花」「つゝじ燃ゆ浮世の嘆き知らぬ気に」が同じ碑に刻まれさらに右にある。

石柱門を入ると鐘楼があり光明殿前から右に入ると、左に水子地蔵堂その先に鐘楼のような子安観音堂、石鎚神社祠があり、右に庫裏・納経所があり、その先に大師堂が並ぶ。最も奥にコンクリート作りの本堂が建つ。

- 宿坊:なし

- 駐車場:70台、大型5台。無料。

- 春日神社:当寺に隣接していて、正面の鐘楼脇の石の鳥居から上がった一段高い位置にある。拝殿と本殿の分離形式。明治初年の神仏分離以前はこの地が種間寺の境内で、本堂と大師堂と地蔵堂(石仏尊で現在は入口付近の石の祠に祀られている)と西側に鎮守の春日社があり方丈は現在と同じ平地にあった[5]。今この壇には春日神社のみが残る。

- 紫陽花の遠景

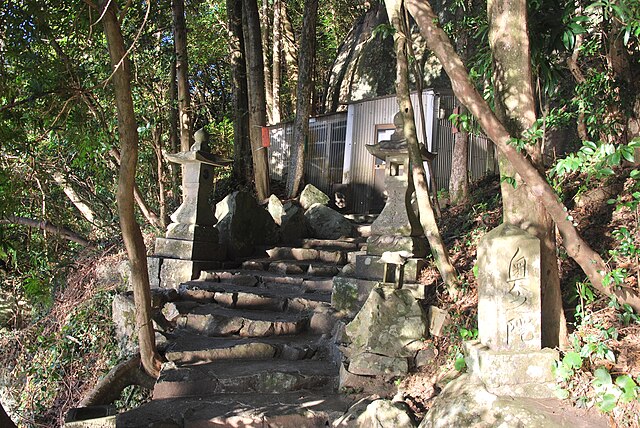

- 山門

- 本堂

- 子安観音堂

- 江戸彼岸しだれ桜[6]

- 春日神社

Remove ads

文化財

- 重要文化財

- 高知市指定有形文化財

交通案内

- 鉄道

- バス

- とさでん交通 「春野庁舎前」下車 (0.8 km)

- 道路

- 高知県道279号甲殿弘岡上線 種間寺前 (0.1 km)

奥の院

前後の札所

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads