トップQs

タイムライン

チャット

視点

笠置 (空母)

ウィキペディアから

Remove ads

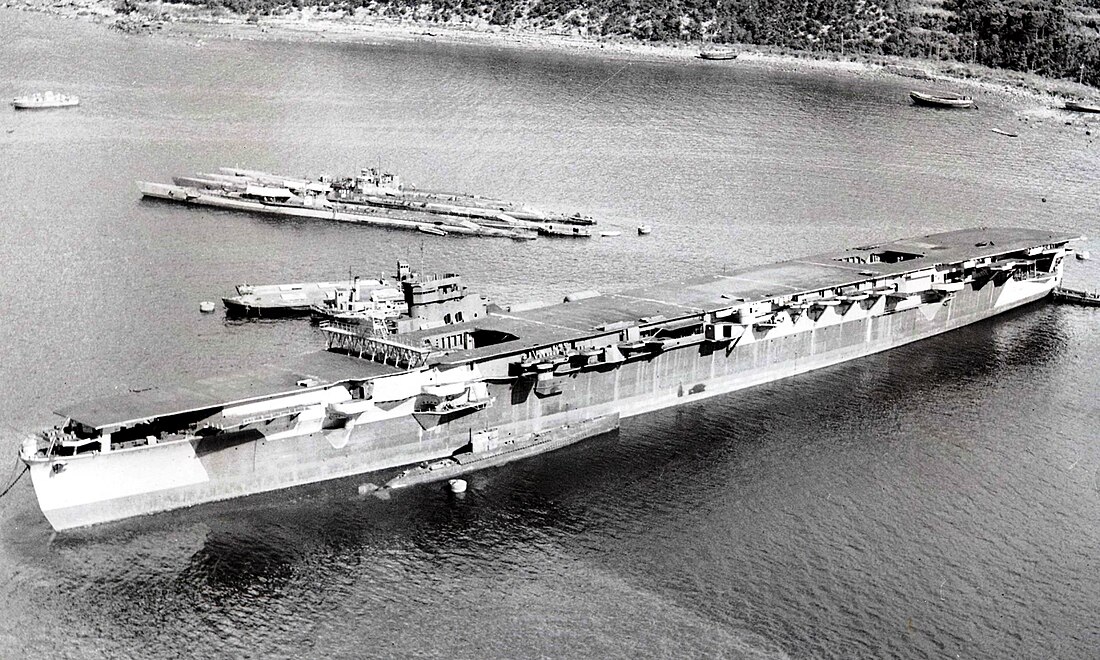

笠置(かさぎ)[16]は、日本海軍の未成航空母艦[17]。雲龍型航空母艦の4番艦[3]。第5004号艦[8]。

Remove ads

特徴

艦名は京都府の木津川に望む笠置山地の山の一つである笠置山に由来する[18]。 この艦名は、明治時代の笠置型防護巡洋艦1番艦「笠置」[19][20]に次いで2番目。他の候補名として乗鞍があった[21]。

工事簡易化のため煙突の形状は変形六角形になる予定だったが、実際は従来と同様の楕円形状になっている[22]。飛行甲板は前端の左右が斜めに切り落とされていた[23]。機関建造が予定通りに進まず、改鈴谷型重巡洋艦(伊吹「第301号艦」)用の機関を流用し搭載している[24]。

25mm3連装用の機銃座は葛城と同数の22基分が用意されている。形状は当初計画のものは角が丸く、増備のものは多角形と混載になっていた[25]。また防煙盾付の3連装機銃は葛城では煙突直後の2基のみだったが、笠置では4基分の盾が既に用意されていた[26]。艦首の射撃指揮装置覆塔は艦首ぎりぎりに設置されていた[23]。戦後撮影の写真では噴進砲用スポンソンも確認できる[27]。

Remove ads

歴史

1942年(昭和17年)度策定の改⑤計画により[7]、1943年(昭和18年)4月14日、三菱重工業長崎造船所で起工[8]。長崎造船所が建造する雲龍型としては、同型2番艦「天城」に続いて2隻目となる[28]。 翌1944年(昭和19年)9月5日附で笠置と命名[16]、雲龍型の4番艦とし[2][3]、本籍は横須賀鎮守府と仮定された[5][注釈 2]。 同年10月19日進水[8][17]。 12月8日、長崎海軍監督官事務所に笠置艤装員事務所を設置する[29]。前月下旬に撃沈された大和型戦艦改造空母「信濃」乗組員のうち、笠置艤装員を命じられた者も多かったという[30]。

当初、本艦の完成予定は1945年(昭和20年)6月だった[31][17]。1945年(昭和20年)1月20日、日本海軍は大石保大佐(海軍省兵器局第一課長)を笠置艤装員長に任命する[32]。同年2月の完成を目指していたとも言うが、前年12月から同年2月まで間で工員約200名が不足していた[1]。 3月5日、笠置艤装員長は大石大佐から、空母鳳翔艦長室田勇次郎大佐に交代する[注釈 3][33][34]。 4月1日、室田(笠置艤装員長)は天草海軍航空隊司令へ転任[35]。栗飯原孝中佐(笠置艤装員)も長門型戦艦1番艦「長門」機関長を命じられ、「笠置」を離れた[36]。 「笠置」の工事中止命令は従来4月1日に出されたとされる[17]。これは4月1日付の改訂線表から消されたために4月1日が中止日とされていた[1]。実際の中止の記録が残っておらず、本当の中止日は今のところわからない[1]。建造中止により4月5日に佐世保鎮守府保管とされ、自力航行不能のため4月15日に佐世保へ曳航[1][37]。進捗率84%の状態で佐世保港エビス湾で終戦を迎えた[9][28]。終戦時、操船指揮用の仮設台が飛行甲板上に設置されていた[9]。

戦後、佐世保船舶工業(旧佐世保海軍工廠)によって1946年(昭和21年)9月1日に解体が開始され、翌1947年(昭和22年)12月31日に完了[10]、解体により10,280トンの鋼材が得られた[38]。

Remove ads

艤装員長

同型艦

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads