トップQs

タイムライン

チャット

視点

七年戦争

1756年から7年間行われた戦争 ウィキペディアから

Remove ads

七年戦争(しちねんせんそう、英語: Seven Years' War、ドイツ語: Siebenjähriger Krieg)は、1756年から1763年まで行われた戦争であり、18世紀の実質の世界大戦でもある。

ハプスブルク家がオーストリア継承戦争で失ったシュレージエンをプロイセンから奪回しようとしたことが直接の原因であったが、そこに1754年以来の英仏間の植民地競争が加わり世界規模の戦争となった。イギリス・プロイセン側とその他の列強(フランスとオーストリアとロシア、スペイン、スウェーデン)に分かれてオスマン帝国を除く当時の欧州列強が全て参戦しており、戦闘はヨーロッパ以外にも拡大した。またインドではムガル帝国がフランスの支持を受けて、イギリスによるベンガル地方の侵攻を阻止しようとした。

この戦争の前にフランスとオーストリアは、台頭してきたイギリスとプロイセンを抑えるために古くからの因縁を捨てて同盟を組んだ(外交革命)。しかし、戦争で英普側が勝利したことで墺仏の外交努力は水泡に帰し、イギリスの飛躍とフランスのヨーロッパにおける優位性の喪失、オーストリアの神聖ローマ帝国内での権威低下を招き、ヨーロッパの勢力均衡を変える結果となった。

Remove ads

概要

要約

視点

イギリス・フランス間の紛争は、1754年から1756年の間にイギリスがフランスの北アメリカ植民地を攻撃して、フランス商船を数百隻拿捕した事で始まった。プロイセンはオーストリアとドイツ内外における主導権をめぐって争っていた。1756年、外交革命が行われた。

プロイセンは予防戦争としてザクセンに侵攻、蹂躙した。この行動に全ヨーロッパが騒然とした。オーストリアがフランスと同盟し、オーストリア継承戦争で失ったシュレージエンを奪回しようとしたため、プロイセンはイギリスと英普同盟を締結した。帝国諸侯の多くは嫌々ながらも帝国議会の議決に従ってオーストリア側で参戦した。ただし、英普同盟側にもいくつかの帝国諸侯が参加している。スウェーデンは以前プロイセンに奪われたポンメルンの奪還を狙い、反プロイセン側で参戦した。スペインは第三次家族協約に従いフランス側で参戦したが、両国が1762年におこしたポルトガル侵攻は大敗に終わった。ロシア帝国は、はじめプロイセンのポーランドへの野心を恐れてオーストリア側で参戦したが、1762年にピョートル3世がツァーリに即位すると、プロイセンに味方した。

ヨーロッパの中小国の多くは一方の参戦国との紛争を抱えていたが、七年戦争に巻き込まれる事は避けようとした。フレデリク5世治下のデンマーク=ノルウェーがその一例で、ピョートル3世が即位した時は危うくフランス側で参戦しかけたが、両国間の戦争が勃発する前にピョートル3世が廃位された。長らくイギリスの同盟国であったオランダは、イギリス・プロイセンとヨーロッパ列強の間の戦いに巻き込まれる事を恐れて中立を堅持し、一時はイギリスのインドの制圧を防ごうとした(チンスラーの戦い)。ナポリ王国、シチリア王国、サルデーニャ王国は心情的にはブルボン家を支持したが、イギリスを恐れて同盟加入を拒否した。ロシアでは戦争による増税があった上、1759年にエリザヴェータ女帝が冬宮殿増築のため塩税とアルコール税を徴収して民衆を苦しめた。スウェーデン同様ロシアはプロイセンと単独講和した。

戦争は1763年、フランス・スペイン・イギリス間のパリ条約とザクセン・オーストリア・プロイセン間のフベルトゥスブルク条約で終結した。

イギリスは北アメリカのヌーベルフランスの大半、スペイン領フロリダ、西インド諸島のいくつかの島、西アフリカ海岸のセネガル植民地、インドにおけるフランス交易地に対する権利を得た。アメリカ先住民は条約に参加できず、ポンティアック戦争をおこしたが、七年戦争前の状態に戻す事には失敗した。プロイセンは苦戦を強いられ続けたが、フリードリヒ大王はシュレージエンの領有を確実にした。プロイセンはこの戦争で欧州列強の一角を占めた。オーストリアは本来の目的であったシュレージエン奪還は達成できなかったが、ザクセンを解放して国の軍事力を各国に示し、面目を保つことができた。ポルトガル、スペイン、スウェーデンは参戦したが、大国の地位を取り戻せなかった。フランスは多くの植民地を失った上、巨額の債務を抱え込み、財政が悪化した。スペインはフロリダを失ったがフランス領ルイジアナを獲得し、それ以外の植民地であるキューバやフィリピンは一時イギリスに占領されたが、和約により返還された。フランスとスペインは1778年にアメリカ独立戦争に参戦してイギリスに報復し、潰そうとした。

第一次世界大戦から160年前におきた七年戦争はヨーロッパにおける政治再編を引き起こしただけでなく、19世紀のパクス・ブリタニカ、プロイセンのドイツにおける地位の上昇、アメリカ合衆国の独立とフランス革命の遠因となった。

Remove ads

名称

この戦争は参戦諸国の史観でそれぞれの戦場に応じて名付けられた。アメリカではフレンチ・インディアン戦争、フランス系カナダ人は「征服戦争(フランス語: Guerre de la Conquête)」、ほかにはポメラニア戦争(スウェーデン語: Pommerska kriget、スウェーデン・プロイセン間、1757年 - 1762年)[注 1]、第三次カーナティック戦争(インド亜大陸、1757年 - 1763年)、第三次シュレージエン戦争(プロイセン・オーストリア間、1756年 - 1763年)[1]などの呼称もある[2]。

この戦争ははじめての「世界大戦」と評された[3]が、それ以前の八十年戦争、三十年戦争、スペイン継承戦争、オーストリア継承戦争やそれ以降のナポレオン戦争でも同じような批評がなされることがある。また、18世紀のほぼ全時期を通して世界中で敵対したフランスとイギリスの間の戦争は百年戦争になぞらえて第2次百年戦争とも呼ばれる[4]。

Remove ads

背景

要約

視点

→詳細は「外交革命」を参照

ヨーロッパ

イギリス、プロイセン、ポルトガルとその同盟国

フランス、スペイン、オーストリア、ロシア、スウェーデンとその同盟国

1740年から1748年にかけて起こったオーストリア継承戦争において[5]、プロイセン王のフリードリヒ大王はオーストリアから富饒なシュレージエン地方を奪取した[6]。これに対しオーストリアの「女帝」マリア・テレジアは、1748年に軍の再建と同盟を組むための時間稼ぎとしてアーヘンの和約に署名した。オーストリア継承戦争で、各国は伝統的な敵対関係に基づいて同盟を組んだ。フランスの宿敵イギリスとオーストリアはルイ14世時代と同じく手を組み、フランスはドイツにおける反ハプスブルク勢力であるプロイセンとバイエルンを支持した。しかし、どちらの同盟でも同盟間の不満を残した。イギリスはオーストリアに資金援助したものの、オーストリアがイギリスの利益にならず、オーストリアにとってもイギリスの援助はシュレージエン奪還に結びつかなかった。プロイセンはいざシュレージエンを確保するとフランスを顧みずにオーストリアとの単独講和に走った[7]。それでも、フランスは1747年にプロイセンと防衛同盟を締結し[8]、英墺同盟はイギリス首相ヘンリー・ペラムの兄で北部担当国務大臣でもあったニューカッスル公爵が必要と判断したこともあって継続した[9]。しかし、数年後に両同盟は倒れ、外交革命と呼ばれる事態が起こった。

1756年、オーストリアはプロイセンとの戦争を見越して軍を整備した。それ以前の1746年6月2日、オーストリアとロシアは防衛同盟を締結し[10]、共同で両国とポーランド=リトアニア共和国の領土をプロイセンとオスマン帝国の侵攻から守るとしていた。また秘密条項では、プロイセンと戦争になった場合、ロシアはオーストリアにブレスラウ条約で割譲した地域の回復を支援するとした[11]。同盟の真の目的はフリードリヒ2世を徹底的に潰してその領土をブランデンブルク選帝侯領に限定し、東プロイセンをポーランド領とする(まず東プロイセンをロシアに割譲させ、続いてポーランドのクールラントと交換させる)ことにあった[12]。エリザヴェータ女帝の治世においてロシアの大宰相を務めたアレクセイ・ベストゥージェフ=リューミン伯爵は、フランスとプロイセンに対し敵意を持っていたが、プロイセンの背後にフランスの支持があったためオーストリア宰相カウニッツの説得に失敗し、攻守同盟とはならなかった。

ハノーファー朝のイギリス王ジョージ2世は祖国ハノーファーの維持に熱心であったが、この意向はイギリスの植民地政策と衝突していた[13]。フランスとの植民地戦争を再開する場合、まずハノーファーをフランス・プロイセン連合軍による攻撃から守らなければならなかった。フランスも植民地の拡張に興味を持ち、対イギリス戦争においてハノーファーの脆弱さを利用するつもりでいた[14]が、プロイセンのために中央ヨーロッパへ派兵する用意はなかった。

フランスの政策はルイ15世の秘密外交機関スクレ・ドゥ・ロワの存在により複雑になっていた。ルイ15世は外務大臣に知らせずにヨーロッパ中に諜報員のネットワークを張り巡らせて自分の政治目的を果たそうとし、時にはフランスが公的に宣言していた政策と矛盾していた。スクレ・ドゥ・ロワの政策の一例として、ルイ15世の親族であるコンティ公ルイ・フランソワ1世をポーランド王につかせる試みやポーランド、スウェーデン、オスマン帝国を(ロシアとオーストリアの国益に反して)フランスの従属国にする試みがあった[15]。

フリードリヒ2世はザクセンや西プロイセンに野心を持っていたが、侵略戦争を起こした際にフランスの支持を得ることは期待薄であった。しかし、ハノーファー併合を視野に入れてフランスに味方すると、今度はオーストリアとロシアの攻撃に晒される可能性がある。ザクセン選帝侯フリードリヒ・アウグスト2世はポーランド王も兼ねていたが、ザクセンとポーランドの間にはブランデンブルクとシュレージエンが存在した。両国とも大国に成長する可能性は低く、ザクセン軍は2万3千人しかいない(うち3千はポーランドに駐留)ため、プロイセンとボヘミアの間の緩衝国に成り下がっていた[16]。ポーランドはリトアニアと連合していたが、国内で親仏派と親露派が分裂していた。このため、プロイセンではオーストリアからボヘミアを強奪してザクセンと交換する作戦もあった。

イギリスは、オーストリアをひとまず満足させるために皇帝選挙におけるハノーファー選帝侯の票をマリア・テレジアの息子ヨーゼフ大公に投じることを承諾したが、フランスとプロイセンはこの決定に失望した。さらに、イギリスはオーストリア・ロシアの同盟に参加したが、事態は複雑であった。イギリスが同盟に参加する目的はハノーファーをフランスから守ることであったが、同時にカウニッツがフランスと対ハノーファー同盟を築こうとした。しかし、フランスはロシアがオーストリア継承戦争においてオーストリア側に就いたためロシアを嫌っており、またプロイセンを解体すると中央ヨーロッパが不安定になる恐れもあった。[要出典]

カウニッツは数年間フランスとオーストリアの同盟を推進していた[8]。彼はハノーファーの政治に介入することを極力避け、フランスがオーストリアによるシュレージエン奪還を支援する代わりにオーストリア領ネーデルラントを割譲することすら厭わなかった。イギリスはこの決定に怒り、またオランダが中立を堅持した[11]こともあってロシアに接近した。1755年9月30日、イギリスは財政援助をする代わりにロシア軍5万をリヴォニアとリトアニアの境界に駐留させた[17]。イギリスの狙いはこのロシア軍が有事のときにハノーファーを防衛できる点だったが、ベストゥージェフはこの準備が対プロイセンのためであると勘違いし、援助金もあって易々と承諾した[17]。また、ジョージ2世は秘密裏にプロイセン王フリードリヒ2世に同盟を提案し、オーストリアとロシアの侵攻を恐れたフリードリヒ2世はイギリスと和解して1756年1月15日にウェストミンスター条約を締結し、お互いの援助を約した。両国は条約によりヨーロッパの和平と安定の維持を試みた[18]。

条約の内容は各国を刺激しないよう慎重に書き上げられたが、ヨーロッパ諸国はやはり激昂した。ロシアのエリザヴェータ女帝はイギリスの二元外交に激怒した。フランスは唯一の同盟国プロイセンが突如裏切ったことに怒りと恐怖を感じた。オーストリア、特にカウニッツはこの状況を利用してフランスに同盟を迫り、フランスは孤立を恐れて同意し、1756年5月1日にヴェルサイユ条約を締結した。条約では両国が攻撃される場合お互いに軍勢2万4千を提供することが定められた[18]。ウェストミンスター条約もヴェルサイユ条約も防衛同盟であったが、両同盟の行動により戦争が不可避になり、この外交革命は結果的に戦争のきっかけとなった。

北アメリカ

1750年代、北アメリカにおけるイギリスとフランス植民地の境界は大半が未定であった。フランスは以前からミシシッピ川流域の領有を主張していたが、イギリスが反発していた。1750年代初めにフランスはオハイオ川の流域で一連の要塞を築いて実効支配しようとし、また先住民からイギリスの影響を排除しようとした。それに対し、東海岸のイギリス人入植者はフランス軍がイギリス植民地の西の境界に接近することと、フランスが同盟している先住民を煽動してイギリス人を攻撃することを危惧した。さらに、農地を求めてやってくる入植者が増える一方だったため、イギリスの入植者たちはオハイオ川の流域を肥沃な農地として確保しようとした[19]。

フランスが計画した要塞のうち、最重要なのがアレゲニー川とモノンガヒラ川が合流してオハイオ川となる合流点(現ペンシルベニア州ピッツバーグ)に位置するものであった。イギリスは平和裏にこの要塞の建築を止めようとしたが失敗し、フランスはそのまま砦を築いてそれをデュケイン砦と名付けた。バージニア植民地はジョージ・ワシントン率いる民兵隊を派遣してそれを攻撃しようとし、1754年5月28日のジュモンヴィルグレンの戦いで少数のフランス駐留軍を攻撃して指揮官ジュモンヴィユを含む10人を殺害した[20]。フランスは報復として1754年7月3日のネセシティ砦の戦いでワシントン軍を攻撃して降伏させた[21]。この2つの戦闘で七年戦争の火蓋が切られた。

戦闘の報せがヨーロッパに届くと、イギリスとフランスは交渉で解決しようとしたが不調に終わり、両国は正規軍を派遣して自らの主張を通そうとした。イギリスはまず1755年6月16日のボーセジュール砦の戦いでアカディアを強襲し[22]、その直後にアカディア人追放が行われた[23]。7月、イギリスのエドワード・ブラドック少将は兵士2千と現地の民兵隊を率いてデュケーヌ砦へ遠征したが、大敗に終わった[24]。さらに、エドワード・ボスコーエン海軍大将は1755年6月8日の海戦でフランス船アルシドに砲撃して、アルシドとリスの2隻を拿捕した。また9月には両軍がジョージ湖の戦いを戦ったが勝敗は決しなかった[25]。

1755年8月以降、イギリスはフランスの海運を妨害しており、名目上は宣戦していなかったにもかかわらずフランス商船数百隻を拿捕して商船の海員数千を捕虜にした。激怒したフランスがイギリスと同君連合であったハノーファー選帝侯領を攻撃しようとしたため、イギリスはプロイセンと条約を結び、プロイセンはハノーファーの守備に同意した。フランスはこの条約に反応して、長らく敵同士であったオーストリアと和解して同盟を締結した。この同盟の組み換えがいわゆる外交革命である。[要出典]

Remove ads

各国の戦略

フランス

18世紀の大半を通じて、フランスの戦略は一貫したものであった。植民地での戦闘は負け戦とみなし、現地の住人に守らせるか最低限の増援や未熟な兵士の派遣しかせずにいた[26]。これはフランスの地理上の問題と、イギリス海軍の優位があったためにフランス海軍が植民地に大量の補給と増援を送ることが難しい状態であり、ある程度は仕方ないことであった[27]。また、長大な国境線をもつフランスにとって本土における強力な陸軍は欠かせないものであった[28]。これらの原因により、フランス政府はヨーロッパにおける陸軍をその戦略の中心とした。フランスは陸軍の大半を大陸に留まらせ、本土近くで勝利を得ようとした[28]。フランスの計画は、終戦まで戦い抜き、講和交渉でヨーロッパにおける占領地を失った海外の植民地と交換する、というものであった[注 2]。しかし、七年戦争ではヨーロッパでの陸戦も割と成功を収めたものの、終戦時の占領地は喪失した植民地と交換するには足らず、この手法は有効ではなかった[29]。

イギリス

イギリスは合理的かつ現実的な理由で大陸ヨーロッパへの大規模な派兵を避けようとした[30]。イギリスは、ヨーロッパにおける不利をいわゆる「敵の敵」である大陸の国との同盟で補おうとした[注 3][31]:15–16。大陸の同盟国軍に資金援助をすることで、ロンドンの経済力を軍事的優位に変換することができた。1756年の外交革命において、イギリスはオーストリアとの長年の同盟を破棄してプロイセンとの同盟に乗り換えた。これにより七年戦争では、イギリスは当時最強の将軍であったプロイセンのフリードリヒ大王を巨額の援助金と引き換えにフランスと戦わせることに成功した[31]:106。イギリスはフランスと対比して、戦争遂行の重点を植民地に置き、その海軍力を遺憾無く発揮した[32][33]:64–66。イギリスは敵国の港への砲撃と海上封鎖、および海路で兵員を輸送する戦略を遂行し[34]、敵国の海運を妨害しつつその植民地を攻撃し、時には近くのイギリス植民地の入植者の力も借りた。

ロシア・オーストリア

新興の脅威として台頭したプロイセンの勢力削減を企図し、ロシアとオーストリアは連携を深めた。その一環として、両国は1756年、フランスとの間に防衛同盟を締結するに至る。この同盟において、フランスの支援を背景に、オーストリアとロシアが共同でプロイセンを攻撃することが合意された。これにより、ヨーロッパの勢力図は大きく変動することとなる[35]。

Remove ads

ヨーロッパの戦闘

要約

視点

1756年に入閣した大ピットは戦闘に対し遠大なビジョンを持ち、フランスとの戦争をこれまでとは全く違うものに変えた。大ピットは実質的な首相としてフランス植民地全体、特に北アメリカとインドを奪取する政策を推進した。イギリスの強みは海軍にあり、制海権を握って侵攻軍を好きなだけ植民地へ派遣することが可能だった。13植民地の民兵隊をイギリス正規軍の指揮下で活用してヌーベルフランスへ侵攻させた。フランス陸軍を釘付けにするため、ヨーロッパの同盟国に糸目をつけずに援助金を送った。大ピットは1756年から1761年まで実質的にイギリス政府の長であり、彼が辞任した後もその政策は継続され、大成功を収めた[36]。大ピットは王領植民地の価値、そしてフランスの弱さを正しく認識していた[37]。

1756年

イギリス首相ニューカッスル公爵は、外交革命によってヨーロッパでの戦争を防げると楽観視していた[38]。しかし、フランスはトゥーロンに大軍を集結させ、地中海のミノルカ島攻撃で対イギリス作戦をはじめた。イギリスによる救援の試みはミノルカ島の海戦で失敗に終わり、ミノルカ島は6月28日に占領された。これにより、イギリスのジョン・ビング提督が軍法会議ののち処刑された[39]。また、イギリスは5月17日に正式にフランスに宣戦布告した[40]が、これはオハイオ領土で戦闘が始まってからほぼ2年後のことであった。

プロイセン王フリードリヒ2世は北アメリカでの戦闘を知り、英普同盟を結んだ。1756年8月29日、彼はプロイセン軍を率いてオーストリアのザクセンに侵入した。これはオーストリアによるシュレージエン侵攻に対する予防戦争としての先制攻撃であったが、その目的は3つあった。最初に、ザクセンを奪取してプロイセンに対する脅威を無くし、その軍と資金をプロイセンの戦争遂行に転用すること。次に、ボヘミアに進軍して冬営することでオーストリアに負担を強いること。そして最後に、シュレージエンからモラヴィアに侵攻してオルミュッツ要塞を奪取し、ウィーンに進軍して戦争を終わらせることであった[41]。

この3つの目的を達成すべく、フリードリヒ2世はシュヴェリーン伯爵兼元帥率いる2万5千の兵士をシュレージエンに留まらせてモラヴィアやハンガリーからの侵入を防ぎ、ハンス・フォン・レーヴァルト元帥を東プロイセンに駐留させてロシアが東から侵攻することを防ぐと、自らも軍を率いてザクセンに進軍した。プロイセン軍は3列縦隊で進軍した。右翼はヴォルフェンビュッテル候子フェルディナント率いる兵士約1万5千、左翼はブラウンシュヴァイク=ヴォルフェンビュッテル=ベーヴェルン公アウグスト・ヴィルヘルム率いる兵士約1万8千で、真ん中はフリードリヒ2世とヤーコプ・フォン・カイト元帥率いる兵士約3万であった[41]。フェルディナントはケムニッツを包囲する予定で、ベーヴェルンはラウジッツを通ってバウツェンに迫り、一方でフリードリヒ2世とカイトはドレスデンへ向かった。

ザクセン軍とオーストリア軍は不意をつかれ、しかも分散していたためにフリードリヒ2世はほぼ無抵抗でザクセンの首都ドレスデンを占領した[42]。1756年10月1日のロボジッツの戦いでは、マクシミリアン・ウリセス・ブロウネ率いるオーストリア軍が孤立したザクセン軍と合流することを防いだ[43]。そして、ザクセンはプロイセン軍に占領された。ピルナ包囲戦の後、ザクセン軍は1756年10月に降伏[1]してプロイセン軍に強制編入された。中立国のザクセンを攻撃したことで全ヨーロッパに怒りの声が上がり、反プロイセン同盟の結束が強められた[44]。オーストリア軍が成功したことは、シュレージエンの一部を占領したことだけだった。フリードリヒ2世は緒戦で勝利したものの、いずれの戦闘も決定的とはならず、むしろ少勢なプロイセン軍にとってその犠牲は大きかった。また予想以上に苦戦したこともあり、フリードリヒ2世は以前の戦争で戦ったオーストリア軍と違うと評した[45]。

イギリスはプロイセンの突然の侵攻に驚いたが、すぐに補給を輸送し、67万ポンドの援助金(2023年時点の£125,880,000と同等)を送った[46]。イギリスはドイツの同盟国と監視軍を編成してハノーファーをフランス侵攻から防ごうとし、カンバーランド公ウィリアム・オーガスタスがその指揮にあたった[47]。イギリスはネーデルラント連邦共和国を同盟に加入させようとしたが失敗し、ネーデルラントは中立を堅持した[48]。軍勢に圧倒的な差があったものの、大陸ではプロイセン軍が概ね成功を収めた。一方、北アメリカではイギリスにとって悲惨な結果となった。

1757年

→「ポメラニア戦争」も参照

1757年4月18日、フリードリヒ2世は再び主導権を握り、ボヘミアに侵攻してオーストリア軍に決定的な敗北を強いようとした[49]。5月6日のプラハの戦いでは両軍とも1万以上の損害を出したが、プロイセンの勝利に終わり、オーストリア軍はプラハの城塞に押し込まれた。プロイセン軍は続いてプラハを包囲した[50]。これに対処するため、オーストリア軍の指揮官ダウンは軍勢3万を編成してプラハ救援に駆け付けた[51]。フリードリヒ2世は、プラハを包囲していたプロイセン軍のうち5千人を引き抜いてボヘミアのコリンにいるブラウンシュヴァイク=ベーヴェルン公率いる1万9千人と合流させた[52]。ダウンは到着が遅れてプラハの戦いに参加できなかったが、敗走してきたオーストリア軍1万6千人と合流して、緩慢ながらプラハ救援に進軍した。プロイセン軍はプラハの包囲とダウンの対処を同時にするのには弱体すぎたため、フリードリヒ2世は戦闘を準備していたオーストリア軍と戦わなければならなかった。その結果として起こったコリンの戦いはフリードリヒ2世のはじめての大敗で、彼はプラハの包囲を解くこととボヘミアからの撤退を余儀なくされた[50]。

その少し後、ステパン・フョードロヴィチ・アプラクシン元帥率いるロシア軍7万5千はメーメルを包囲した。メーメルはプロイセンの城塞のなかでも強固なものであったが、ロシア軍は5日間の砲撃でそれを占領した[53]。また、ロシア軍はメーメルを基地として東プロイセンに侵攻し、8月30日のグロース=イェーゲルスドルフの戦いで激戦ののち少数のプロイセン軍を撃破した。アメリカの歴史家ダニエル・マーストンは、グロース=イェーゲルスドルフの戦いはプロイセン軍に「ロシア軍の戦闘力に対する新しい尊敬」を持たせ、それが「後のツォルンドルフの戦いとクネルスドルフの戦いで強められた」と述べた[54]。しかし、ロシア軍はメーメルとグロース=イェーゲルスドルフの戦闘で砲弾を使い果たしてしまい、ケーニヒスベルクを占領できずに撤退し、その後アプラクシンは解任された[1]。兵站の問題は戦争を通してロシア軍の悩みであり続けた[55]。ロシアが中央ヨーロッパで戦うには東ヨーロッパの未整備でぬかるんだ道を通って補給する必要があったが、ロシア軍にはそれができる需品係がなかった[55]。そのため、ロシア軍は大規模な会戦の後、勝敗と損失にかかわらず撤退することが多い。戦闘で軍勢品をほぼ使い果たしたロシア軍の将軍たちは補給に時間がかかることがわかっていたため、補給を待たずに再度の会戦に挑みたくなかったのだった[55]。この弱点は1735年から1739年までのオーストリア・ロシア・トルコ戦争において、緒戦で勝利したにもかかわらず補給の問題で最終的には領土を僅かに得ることしかできなかったことで明らかになっていた[56]。ロシア軍の需品係はその後も改善しなかったので、プロイセンとの戦闘で同じ問題が起こった[56]。いずれにしても、ロシア軍はプロイセンにとって脅威であり、フリードリヒ2世はボヘミア侵攻の中止を迫られただけでなく、プロイセン領まで撤退することを余儀なくされた[57]。また、彼の敗北は参戦国をさらに増やした。スウェーデンがプロイセンに宣戦し、軍勢1万7千でポンメルンに侵攻した[53]。当時、プロイセンがすでにザクセン、シュレージエン、東プロイセンと多くの戦場で戦っていたので、スウェーデンは1万7千人だけでもポンメルンを占領できると踏んだのであった。

今やプロイセンの前途は暗憺たるものに見えた。オーストリアはプロイセン侵攻を準備しており、西からはスービーズ公率いるフランス軍と神聖ローマ帝国軍(独: Reichsarmee、ライヒスアルメー)の連合軍が迫ってきていた。神聖ローマ帝国軍は皇帝フランツ1世の要請を受けたドイツの小国による連合軍であった[58]。しかし、1757年11月から12月までの間でドイツにおける情勢が逆転した。まず、スービーズ公が11月5日のロスバッハの戦いでフリードリヒ2世に大敗し[59]、続いてオーストリア軍が数で大きく上回るにもかかわらず12月5日のロイテンの戦いでフリードリヒ2世を前に潰走してしまった[60][1]。戦争を通して、フランス・プロイセン間で戦われた大規模な会戦はロスバッハの戦いの1回だけだった[58]。ロスバッハの戦いでは、プロイセン軍が548人を失ったのに対しスービーズ公率いるフランス・ドイツ連合軍は約1万人を失った[61]。フリードリヒ2世はロイテンの戦いを自らの最も大きな勝利であると称した。当時オーストリア軍は一線級と見なされたため、多くの人がこの見解に共感した[61]。ロスバッハとロイテンの勝利によって、フリードリヒ2世は再び自分をヨーロッパ一の将軍に、またプロイセン軍をヨーロッパでもっとも練達した兵士に仕立て上げた。しかし、彼はロイテンでオーストリア軍を撃滅することには失敗し、オーストリア軍はボヘミアまで逃走して再編することに成功した。また、フリードリヒ2世はこの2つの大勝でマリア・テレジアに和平交渉を迫ることができると考えたが、彼女はシュレージエンを奪還するまで交渉しないと腹を決めた。また、彼女はロイテンの戦いの後、軍の指揮を改善するために無能な義弟カール公子を更迭し、今や元帥に昇進したダウンを指揮官に任命した。

さらに、カンバーランド公率いるハノーファー本軍がハステンベックの戦いで敗北してフランスによるハノーファー侵攻を許し、クローステル・ツェーヴェン協定で全軍が降伏したことがこの問題をさらに厳しいものにした[62]。この協定はハノーファーを戦争から脱落させ、西からプロイセンに侵攻することを可能にしたため大きな脅威となった。他国から何ら軍事援助を受けられなかったフリードリヒ2世は、すぐさまイギリスに大規模な援助を要請した[63]。

年内にロシアが進軍してくる可能性がないと踏んだフリードリヒ2世は東プロイセンのレーヴァルト将軍率いる軍勢をポンメルンに移動させた。レーヴァルトはそこでスウェーデン軍を押し返してスウェーデン領ポンメルンの大半を占領し、ストラルスンドを封鎖した[64]。ロスバッハの戦いの後、イギリス王ジョージ2世は内閣の意見を容れてクローステル・ツェーヴェン協定を取り消し、再び参戦した[65]。新しく任命されたハノーファー軍の指揮官ヴォルフェンビュッテル侯子フェルディナントは、冬に軍を再集結させるとフランス軍を襲ってライン川の向こうまで追い払い、その後終戦までプロイセンの西側の安全を保った[66]。

北アメリカではイギリスがウィリアム・ヘンリー砦の戦いなどのさらなる敗北に苦しんだ。しかし、イギリス本国は安定を取り戻しつつあった。1756年以降、ニューカッスル公爵と大ピットを首班とする内閣が相次いで倒れ、2人は連立政権を組んで戦争への取り組みを一新した。ニューカッスル公が大陸、特にドイツでの守備を重要視した一方、大ピットは海軍力を駆使して世界中のフランス植民地を奪取に熱心であり、この2つの戦略をどちらも強調することは向こう5年、イギリスの政策であり続けた。[要出典]

1757年10月10日から17日まで、オーストリア軍の将軍でハンガリー出身のハディク・アンドラーシュが、フザール戦術として有名な戦闘の1つを遂行した。フリードリヒ2世が南で進軍している中、ハディクが突如フザールが大半を占める軍勢5千を率いてプロイセン軍を迂回してプロイセンの首都ベルリンの一部を一晩の間占領した[67]。ベルリン市は解放されるときに20万ターラーを支払った[67]。フリードリヒ2世はこの屈辱的な占領を知ると軍勢を派遣してベルリンを解放しようとしたが、ハディクは自軍とともにベルリンを離れ、無事オーストリア本軍と合流した。その後、ハディクは大将に昇進した。

1758年

1758年のはじめ、フリードリヒ2世はモラヴィアに侵攻してオルミュッツを包囲した(現チェコ領オロモウツ)[68]。オーストリア軍がドームシュタットルの戦いで勝利してプロイセン軍補給部隊を奪取すると、フリードリヒ2世は包囲を中止してモラヴィアから撤退[1]、以降大規模なオーストリア領侵攻はおこらなかった[69]。1758年1月、ロシア軍は東プロイセンに侵攻したが、プロイセン軍がほとんどおらず、ロシアはほぼ無抵抗で同地を占領した[58]。以降1762年までロシアは東プロイセンを支配下においたが、フリードリヒ2世はロシア軍を直近な脅威とは見ず、まずオーストリア軍を徹底的に撃破して和平を迫ろうとした。

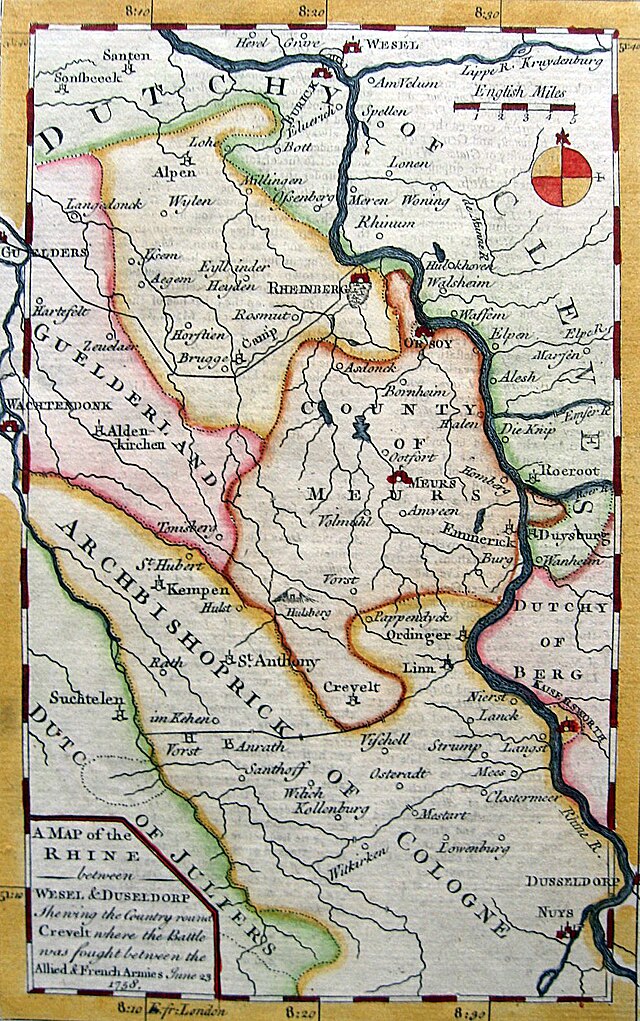

4月、イギリスはフリードリヒ2世と英普協定を締結して年67万ポンドの補助金をプロイセンに与えた。また、イギリスは大ピットの政策を変え、兵士9千を増援としてフェルディナント率いるハノーファー軍に派遣した。七年戦争中、イギリスがはじめて大陸ヨーロッパに派兵したのはこのときであった。フェルディナントはフランス軍をハノーファーとヴェストファーレンから追い出し、3月にエムデン港を再占領すると、ライン川を渡河した。彼は迎撃にきたフランス軍をクレーフェルトの戦いで撃破し、一時デュッセルドルフも占領したが、フランスの巧みな行軍でライン川を渡って撤退せざるをえなかった[70]。

ここでフリードリヒ2世はロシア軍の西進を憂慮して東へ進軍、1758年8月25日にオーデル川の東、ノイマルクにおいてツォルンドルフの戦い(現ポーランド領サルビノヴォ)を戦った。フリードリヒ2世率いるプロイセン軍3万5千とウィリアム・フェルマー率いるロシア軍4万3千と戦い[71]それぞれ1万2800人と1万8000人と両軍とも損害が甚大であったが、ロシア軍が退却したためフリードリヒ2世は勝利を宣言した[72]。アメリカの歴史家ダニエル・マーストンはツォルンドルフの戦いを引き分けとした。彼は両軍とも疲憊して二度とお互いと戦いたくなかったことをその判断の理由とした[73]。9月26日のトルノーの戦いではスウェーデン軍がプロイセン騎兵による6回の突撃を跳ね返し、その2日後のフェールベリンの戦いでプロイセン軍を撤退させたが、スウェーデン軍はベルリンへ進撃しなかった[74]。

戦争はそのまま進展のないまま推移したが、10月14日にダウン率いるオーストリア軍がザクセンでのホッホキルヒの戦いにおいてプロイセン軍を奇襲した[75]。フリードリヒ2世は多くの大砲を失ったが、周りの鬱蒼とした森林に助けられて撤退に成功した。オーストリア軍は戦闘に勝利したものの、ザクセンにおける戦役で行き詰まり、ドレスデン攻撃が失敗した後はオーストリア領まで退却して冬営に入り、ザクセンがプロイセンの占領下に置かれたままとなった[76]。同時期にロシア軍がポンメルンにおいてコルベルク包囲戦(現ポーランド領コウォブジェク)を敢行したが失敗した[77]。

フランスでも1758年の戦役は精彩に欠けたものであり、これを見かねてショワズール公が外務大臣(実質的には宰相)に任命された。彼はイギリスとハノーファーに猛攻して1759年に戦争を終わらそうとした。[要出典]

1759年と1760年

1759年はプロイセンにとって敗北続きであった。カイの戦い(パルツィヒの戦いとも)において、ピョートル・サルトイコフ伯爵率いるロシア軍4万7千がカール・ハインリヒ・フォン・ヴェーデル将軍率いるプロイセン軍2万6千に勝利した。ハノーファー軍がミンデンの戦いでフランス軍6万を撃破したものの、オーストリア軍のダウン元帥はマクセンの戦いでプロイセン軍1万3千を降伏させることに成功、フリードリヒ2世自身もクネルスドルフの戦い(現ポーランド領クノヴィツェ)で軍の半分を失い、退位と自殺を考えるほどであった。この敗北はロシア軍がすでにツォルンドルフの戦いやグロース=イェーゲルスドルフの戦いで名声を挙げたにもかかわらず、フリードリヒ2世がロシア軍を見くびったことと、ロシア軍とオーストリア軍がうまく連携したことに原因があった。[要出典]

1759年、フランスはイギリス侵攻計画を立て[78]、ロワール河口で軍勢を集結させ、さらにブレストとトゥーロン艦隊を呼び寄せようとした。しかし、海戦における2つの敗北が侵攻を頓挫させた。8月、ラゴスの海戦においてエドワード・ボスコーエン率いるイギリス艦隊がジャン=フランソワ・ド・ラ・クリュー=サブラン率いるフランスの地中海艦隊を撃破[79]、さらに11月20日のキブロン湾の海戦においてエドワード・ホーク率いるイギリス戦列艦23隻がコンフラン伯爵率いるフランスのブレスト艦隊(戦列艦21隻)に勝利、フランス艦の多くが沈没、拿捕、座礁した[80]ことでフランスの計画は失敗に終わった。

1760年もプロイセンにとって災難続きであった。オーストリア軍にはハインリヒ・アウグスト・ドゥ・ラ・モット・フーケ率いるプロイセン軍がランデスフートの戦いで敗北[81]、フランスにはマールブルクを占領され、スウェーデンにはポンメルンの一部を占領された。一方ハノーファー軍はヴァールブルクの戦いでフランス軍に勝利して、フランスによるオーストリア軍への増援を阻止した。

フランス軍と合流できなかったものの、ラウドン将軍率いるオーストリア軍はグラーツ(現ポーランド領クウォツコ)を包囲、占領した。シュレージエン地方でのリーグニッツの戦いでは3倍近くの敵数に対しフリードリヒ2世が見事に勝利した。ピョートル・サルトイコフ率いるロシア軍とフランツ・モーリッツ・フォン・ラシー率いるオーストリア軍は10月にプロイセンの首都ベルリンを占領し、すぐに撤退したが、フリードリヒ2世の権威が大きく失墜した。フリードリヒ2世は年末にトルガウの戦いで再び勝利したが、自軍も大きな損害を被り、オーストリアは規律を保った退却に成功した。[要出典]

一方のロシア軍はクネルスドルフの戦いの後、動きがほとんどがなかった。貧弱な補給線が原因であった[82]。ロシア軍の補給が悪くて1759年10月にはオーストリア軍の需品係がロシア軍の補給も担当するという協定が成立した[55]。しかし、オーストリア軍とロシア軍の両方を補給することがオーストリア軍の需品係の能力を超えてしまったため、協定は実際にはほとんど役に立たず、ロシア軍は少量の補給しか受けられなかった[55]。リーグニッツの戦いではロシア軍が遅れて戦闘に参加できなかった。また1759年と1760年の2回、コルベルクを包囲したがいずれも失敗し[83]、この頑強な抵抗でフリードリヒ2世は軍を分割せずにオーストリア軍の対処に集中することができた。

1761年と1762年

→「スペインによるポルトガル侵攻 (1762年)」も参照

1761年戦役がはじまった時点ではプロイセン軍は残り10万人しかなく、しかも多くが新しく徴募された兵士だったため、もはや絶体絶命であるように見えた[84]。しかし、オーストリア軍とロシア軍の損耗も大きく、大規模な侵攻ができなかった。

2月、ヴォルフェンビュッテル侯子フェルディナントはランゲンザルツァの戦いでフランス軍に奇襲して勝利すると、3月にカッセルを包囲した。しかし、フランス軍が再集結してグリューンベルクの戦いでハノーファー軍数千を捕虜にすると、フェルディナントは包囲を解かざるをえなかった。また、フィリングハウゼンの戦いではフェルディナント軍がフランス軍9万2千を撃破した。[要出典]

東部戦線は緩慢にしか進まなかった。ロシア軍はポーランドにある弾薬庫に大きく依存し、プロイセン軍は数度それを襲撃した。そのうち、9月にプラーテン将軍がおこした襲撃ではロシア軍が2千を失い(ほとんどが捕虜)、ワゴン5千が破壊された[85]。すでに人員不足が深刻になっているプロイセン軍は奇襲攻撃で敵の進軍を遅滞させるしかなかったのであった。この努力にもかかわらず、プロイセン軍は1761年年末には2つの敗北を味わった。ザハール・チェルヌイシェフとピョートル・ルミャンツェフ率いるロシア軍によるコルベルクの占領とオーストリア軍によるシュヴァイトニッツの占領であった。コルベルク陥落の結果、プロイセンはバルト海沿岸にある主要な港を全て失った[86]。ロシア軍にとって兵站の問題は戦争を通して悩みの種であり、ロシア軍の追撃を阻んでいたが、コルベルクを占領したことで海路からの補給という新しい経路ができた[87]。海路からの補給は陸路よりずっと早く、安全(バルト海を通って輸送することでプロイセン騎兵に妨害される可能性がない)であったため、両軍の戦闘力のバランスがロシア側に大きく傾いた[87]。そのため、イギリスではプロイセンの総崩れが予想された。

イギリスはプロイセンに和平交渉で妥協しなければ援助金を打ち切ると脅かした。プロイセン軍が残り6万人まで目減りし、さらにベルリン自体が包囲される可能性も高まったため、プロイセンの存亡が脅かされていた。しかし、1762年1月5日、ロシアのエリザヴェータ女帝がなくなった。彼女の後を継いだピョートル3世はプロイセン贔屓だったため、すぐさまにロシアの東プロイセンとポンメルン占領を解き(サンクトペテルブルク条約を参照)、スウェーデンとの和平を仲介した。さらにロシア軍の一軍をフリードリヒ2世に送り、その指揮下においた。この出来事はブランデンブルクの奇跡として知られる。ロシアの援軍を得たフリードリヒ2世は総勢12万の軍勢をオーストリア軍との戦闘に集中させ[85]、ザクセンの大半から追い出した。またフリードリヒ2世の弟ハインリヒ王子が10月29日のシュレージエンにおけるフライベルクの戦いでオーストリア軍に勝利、さらにヴォルフェンビュッテル侯子フェルディナント率いるブラウンシュヴァイクの同盟軍は要地のゲッティンゲンを占領、またカッセルを包囲して落とした。

1762年には2つの国が参戦した。1762年1月4日にイギリスがスペインに宣戦布告し、スペインも18日にイギリスに宣戦布告した[88]。続いてポルトガルがイギリス側で参戦した。スペインはフランスの援助を得てポルトガルに侵攻し、アルメイダを落とした。イギリスの増援の到着がスペインの進軍を鈍らせ、バレンシア・デ・アルカンタラの戦いではイギリス・ポルトガル連合軍がスペインの補給拠点を占領した。スペインの進軍はイギリス・ポルトガル連合軍の守るアブランテス(「リスボンへの道」と呼ばれた)で止められた。やがてゲリラ戦と焦土作戦を行ったイギリス・ポルトガル連合軍[89][90][91]が大きく消耗していたフランス・スペイン連合軍をスペインまで押し返し[92][93][94]、占領された町をほぼ全て奪い返した。この奪還された町のなかには数多くの戦傷者と病人が置き去りにされていたカステロ・ブランコにあるスペイン司令部も含まれていた[95]。

一方、フランスの港が長らくイギリスに海上封鎖されたため、フランスの士気は低下していた。ニューファンドランド植民地のシグナルヒルの戦いにおいてフランス軍が敗北した報せが伝わると、フランスの士気がさらに低下した[96]。

1763年

→「フベルトゥスブルク条約」および「パリ条約 (1763年)」も参照

戦争の終幕が近づいてきた1763年には、中央ヨーロッパにおけるプロイセンとオーストリアの戦闘は完全に膠着した。プロイセンはオーストリアからシュレージエンを取り戻し、1762年にプロイセン軍がブルケルスドルフの戦いで勝利した以降はザクセンも首都ドレスデンを除いてプロイセンが確保した。プロイセンの財政状態は悪くはなかったが、その領土は荒廃し、軍も弱体化していた。兵士の人数が減り、有能な士官や将軍を失った状態ではドレスデンに対する攻勢が不可能であった[45]。新しくイギリス首相に就任したビュート伯はプロイセンへの援助金を打ち切り、ロシア皇帝ピョートル3世は妻のエカチェリーナ2世に廃位され、彼女はプロイセンとの同盟を終わらせて戦争から手を引いた。オーストリアは財政難で軍縮せざるを得ず、攻勢に出る力を失った[45]。実際、7年間の戦争でオーストリアの行政は混乱していた[97]。1763年時点ではオーストリアはまだドレスデン、ザクセン南東部、そしてシュレージエン南方のグラーツ伯領を維持していたが、ロシアの支援なくしては勝利の望みが薄く、マリア・テレジアはシュレージエン奪回をほとんど諦めた。1763年、フベルトゥスブルク条約で和平が成立し、グラーツがプロイセンに返還される代わりにプロイセンはザクセンから撤退、中央ヨーロッパにおける戦争を終わらせた。

イギリスのフランス海岸急襲

イギリスはロシュフォールへの急襲(水陸両用作戦とも)を計画、実行した。急襲の目的はロシュフォールへ侵掠およびシャラント川で商船を燃やすことにあった。ジョン・モードントが陸軍を、エドワード・ホークが海軍を指揮した。1757年9月8日に出港したイギリスの遠征軍はエクス島を占領したが、躊躇しているうちに時間だけが過ごし、ロシュフォール攻撃のチャンスを失った[98]。遠征軍はエクス島を放棄、10月1日にイギリスへ戻った[99]。

ロシュフォール襲撃は戦術的には失敗、戦略的には成功とも失敗ともとれるが、大ピットはこのような(現代の用語で言うと)非対称戦争と言える戦術に目的を見出し、襲撃を継続させた[98]。次なる遠征軍では第3代マールバラ公爵とサックビル卿が陸軍を、リチャード・ハウが海軍と兵員輸送船を指揮した。遠征軍は1758年6月5日にカンカル湾に上陸、サン・マロに向かったが、占領に長期間の包囲が必要なことを知ると、代わりに近くのサン・セルヴァン港を攻撃した[100]。イギリス軍はそこで船を燃やし、私掠船と商船約80隻、および建造中の戦艦4隻が被害にあった[101]。フランスの救援軍が近づいてくると、遠征軍は引き上げた。ル・アーヴル・ド・グラースへの襲撃も計画されたが取り消され、艦隊は続いてシェルブールに向かったものの、悪天候と補給の不足でシェルブールへの襲撃も諦め、遠征軍はフランス私掠船への攻撃およびフランス海岸における示威が成功したとして、イギリスへ戻った。

大ピットは今度はドイツへの派兵に乗り気になっていた。マールバラ公とサックビルは襲撃を無駄と考えたためドイツ派遣軍に役職を得て、さらなる襲撃には参加しなかった。代わりにすでに70代と高齢であったトマス・ブライが指揮官に任命され、リチャード・ハウが補助を務めた。今回の襲撃はシェルブール襲撃で幸先のいいスタートを切った。艦隊の援護射撃の下、遠征軍は上陸を阻止しようとしたフランス軍を追い払ってシェルブールを占領、その要塞、ドックと船舶を破壊した[102]。

遠征軍は撤収すると9月3日にブルターニュ地方のサン=リュネールに上陸、サン・マロへ進軍した。しかし、この行動は無謀であった。まず、悪天候で陸軍と艦隊は別行動せざるをえなくなり、艦隊はより安全なサン=カスに向かい、一方陸軍は歩いて行軍した。ブライの指揮する行動がもたもたしているうちにフランス軍1万がブレストから追いつき[103]、慌てて撤収しようとしたイギリス陸軍に砲撃した。このサン=カスの戦いにおいて、デューリー率いるイギリス軍の後衛1,400人がフランス軍を足止めして、残りの軍勢の撤収を成功させたが、その犠牲は大きかった。デューリー自身を含む750人が犠牲になり、残りは捕虜にされた[104]。

Remove ads

植民地の戦闘

要約

視点

植民地における戦闘は主にフランス・イギリス間でインド、北アメリカ、ヨーロッパ、カリブ海の島嶼、フィリピン、アフリカ海岸を舞台にして行われた。戦争が進行するにつれ、イギリスは広大な領土を占領、フランスの勢力を徐々に蚕食していった。

イギリスは1756年に地中海のミノルカ島を失ったが1758年にフランスのセネガル植民地を占領した。イギリス海軍は砂糖を産出するフランスの植民地であったグアドループを1759年に、マルティニーク島を1762年に占領、さらにスペインの植民地であったキューバのハバナとフィリピンのマニラを占領した。しかし、植民地の主都であった両市の占領には成功したが、内陸への進撃では激しい抵抗に遭い、フィリピンでは戦争の終わりにスペインに返還するまでマニラ周辺しか占領できなかった。[要出典]

北アメリカ

→詳細は「フレンチ・インディアン戦争」を参照

■ ◘ イギリスの領土、要塞と集落

■ ◘ フランスの領土、要塞と集落

カナダの7か国は戦争中、フランスと同盟していた。これら7か国はローレンシャン渓谷に住むアルゴンキン族、アベナキ族、ヒューロン族などの先住民であった。アルゴンキン族と7か国はオハイオ川の渓谷の運命に関心がなかったが、イロコイ連邦の被害を受けていた。イロコイ連邦はアルゴンキンの領土に居着き、アルゴンキン族をミシガン湖の西に追いやっていた[105]。そのため、アルゴンキン族と7か国はイロコイ連邦と戦いたがった。ニューイングランド、ニューヨークと北西部の先住民は各々参戦国と同盟した。アップステート・ニューヨークで主導権を握っていたイロコイ連邦はイギリスに味方したが戦争には大して関わらなかった。

1756年から1757年、フランスはイギリスのオスウィーゴ砦[106]とウィリアム・ヘンリー砦[107]を占領した。特にウィリアム・ヘンリー砦ではフランスに味方した先住民が降伏の条件を破り、フランス軍の警護下撤退していたイギリス軍を襲撃、兵士を虐殺したり、イギリス人を捕虜にしたりした。その間、フランス軍はイギリス人捕虜の保護を拒否した[108]。また、1757年にはフランス海軍が増援を派遣してケープ・ブレトン島のルイブール要塞の守備に成功し、ケベックへの海路を確保した[109]。

イギリス南部担当大臣の大ピットが1758年に植民地での戦闘に力を入れ、カルタヘナの海戦でフランスの増援を阻止したことでルイブール占領に成功し、またデュケーヌ砦[110]とフロンテナック砦[111]も占領した。イギリスはアカディア人追放を継続、サンジャン島方面作戦、セントジョン川方面作戦、プティクーディアク川方面作戦など大規模な作戦を次々と遂行した。しかし、カリヨンの戦い(またはタイコンデロガの戦い)ではフランス軍4千に対しイギリス軍1万6千が敗北するという屈辱的な結果となった。

1759年、イギリスのヌーベルフランスに対する作戦は全て成功し、後に奇跡の年の一部となった。まずナイアガラ砦[112]とカリヨン砦[113]が6月と7月に相次いでイギリスに降伏し、植民地の境界が西へ移動された。ケベックを3か月間包囲した後[114]、ジェームズ・ウルフ将軍は城外のエイブラハム平原の戦いでフランス軍を破った[115]。フランスは1760年春に反撃し、はじめはサントフォワの戦いで勝利したが[116]、ヌヴィユの海戦で敗北してイギリスに制海権を握られたためケベックを再占領できず、モントリオールに撤退した。そして9月8日、数で大幅に上回られたフランス軍はモントリオールで降伏した。

フランスとインディアンが敗北したことでカナダの7か国は戦争から手を引き、カナワク条約でイギリスと講和した。条約では7か国側がモントリオール・オールバニ間の貿易を頻繁に行ったため、カナダ・ニューヨーク間の無制限通行を許された[117]。

1762年、戦争の終わりが近づいたためフランス軍はニューファンドランドのセントジョンズを攻撃した。成功した場合、交渉におけるフランスの発言権が増すことになる。フランス軍はセントジョンズを占領、近くの集落に襲撃したが、やがてシグナルヒルの戦いでイギリス軍に敗北、ウィリアム・アマースト中佐に降伏することを余儀なくされた。イギリスは勝利したことで北米東部全体を支配下に置いた。[要出典]

北アメリカにおける七年戦争の歴史、特にアカディア人追放、ケベック包囲戦、ウルフ将軍の死、ウィリアム・ヘンリー砦の戦いは数多くの芸術を生み出した(例えば、ヘンリー・ワズワース・ロングフェローのエヴァンジェリン、ベンジャミン・ウエストのウルフ将軍の死、ジェイムズ・フェニモア・クーパーのモヒカン族の最後などがある)。ほかにも多くの地図や出版物があり、1759年のウルフ将軍の死の後でもこの戦争がイギリスと北米の大衆の心に長らく残ったことを証明した[118]。

南アメリカ

→「スペイン・ポルトガル戦争 (1762年-1763年)」および「第一次セバーヨス遠征」も参照

1763年、ポルトガルはスペインから南アメリカのネグロ川流域のほとんどを奪取した[119][120]、スペインのマットグロッソへの攻撃をグアポレ川で撃退した[121][122]。

1762年9月から1763年4月まで、ブエノスアイレス総督ペドロ・アントニオ・デ・セバーヨス(後にカルロス3世により初代リオ・デ・ラ・プラタ副王に任命)はウルグアイとブラジル南部への遠征を行い、ポルトガル領のコロニア・ド・サクラメントとリオグランデ・ド・スルを征服、ポルトガル軍は降伏して撤退した。[要出典]

1763年のパリ条約ではスペインが占領したサクラメント植民地を返還することが定められたが、「サン・ペドロの州」と呼ばれる領土(現ブラジル領リオグランデ・ド・スル州)は1763年から1777年までの宣戦布告なきスペイン・ポルトガル戦争でポルトガルに奪還された[123][124][125][126]。

戦争の結果、スペインは1764年以降にチリ南部のバルディビア要塞群を更新、強化した。そのほか、守備が脆弱なチロエ群島、コンセプシオン、ファン・フェルナンデス諸島、バルパライソはイギリスによる攻撃を見越して強化された[127][128]。

インド

→詳細は「第三次カーナティック戦争」を参照

インドにおいて、七年戦争の勃発はフランスとイギリスの東インド会社の間の長期間にわたる抗争を再開させた。戦火はインド南部からベンガルまで蔓延し、ロバート・クライヴ率いるイギリス軍はカルカッタをフランスと同盟したベンガル太守シラージュ・ウッダウラから奪い、さらに1757年のプラッシーの戦いで彼を廃位した。同年、イギリスはベンガルにあるフランスの植民地シャンデルナゴルを占領した[129]。

南インドにおいて、フランスはカッダロールを占領したものの、マドラス包囲戦は失敗し、さらにイギリス軍の指揮官エア・クートが1760年のヴァンディヴァッシュの戦いでラリー伯爵に対し決定的に勝利して北サルカールを侵略した。1761年、フランスの本拠地ポンディシェリーがイギリスに降伏し、カリカルやマヘといった小規模なフランス植民地も降伏したことでフランスのインドにおける勢力は消滅した[130]。

西アフリカ

1758年、アメリカの商人トマス・カミングが強く推進したことで大ピットはサン=ルイのフランス植民地に遠征軍を派遣した。イギリスは5月に容易くセネガルを占領し、大量の戦利品を載せて帰還した。遠征が成功したことで大ピットはさらにゴレ島遠征とガンビア遠征を計画、成功させた。貴重な植民地が失われたことでフランスの経済は大打撃を受けた[131]。

Remove ads

結果と影響

要約

視点

イギリスとフランスの間の戦闘は1763年のパリ条約で終結した。条約は複雑な領土交換を定め、そのうち一番影響が大きいのはフランスがルイジアナをスペインに、それ以外のヌーベルフランスの領土をサンピエール島およびミクロン島を除いて全てイギリスに割譲したことであった。フランスにはヌーベルフランスかカリブ海のグアドループとマルティニークを手中に残す選択肢が与えられたが、最終的には砂糖を産出する後者を選び[132]、ヌーベルフランスを非生産的で維持コストの高い植民地として切り捨てた[注 4]。フランスはまた、ミノルカ島をイギリスに返還した。スペインはフロリダをイギリスに奪われたが、フランスからイル・ドルレアン(現ニューオーリンズ)とミシシッピ川より西側にあるフランス領全てを得た。イギリスはすでにいくつかのカリブ海の島を領有しており、砂糖に事欠かなかったためヌーベルフランスとの交換に応じた。しかも、ヌーベルフランスとフロリダを併合したことでイギリスはミシシッピ川より東側の北アメリカを全て支配下に置いたため、この領土交換はイギリスを利するものであった。

インドにおいてはイギリスが北サルカールを保持したが、フランスの交易地は全て返還した。しかし、条約ではフランス交易地の要塞を全て破壊することと、その再建の禁止が定められており、駐留軍も最低限しか認めず、軍事基地としては無価値となった。さらにフランスに同盟したベンガル太守が廃位され、ニザーム王国もイギリスに寝返ったため、フランスはインドにおける勢力をほとんど失い、イギリスがインドにおける主導権を握り、やがてインド亜大陸全体を支配下に置く結果となった[133]。フランス海軍も戦争で大損害を被り、スペインとともに大規模な再建を経て次の戦争でようやくイギリスの制海権に挑戦することができた[134]。

ビュート伯が主導した和約は大ピットのそれよりはるかに寛大であったが、これはフランスから領土を割譲させすぎると、イギリスが全ヨーロッパからの嫉妬と敵意を一身に受けることになり、そうならずに和平が続くためには譲歩が必要、というビュート伯の考えであった。しかし、ショワズールは当初から長続きする和平をするつもりがなく、アメリカ独立戦争中にフランスがイギリスに宣戦布告したときにはイギリスはやはり同盟国がなかった[135]。フランスでは敗北が軍制改革のはずみとなり、砲兵に重点を置いた改革が行われた[136]。後のフランス革命戦争やナポレオン戦争で称えられた砲兵システムのグリボーバル・システムはこの1763年の改革を起源とするものである[136]。

オーストリア・プロイセン・ザクセン間の和約は1762年12月31日にドレスデンとライプツィヒの間にある狩り小屋で交渉がはじまり、1763年2月15日に正式に締結された。フリードリヒ2世はピョートル3世がザクセンの確保を援助した場合、東プロイセンを割譲するつもりだったが、それがなかったためロシアを和約から除外することを強く要求した(実際、ロシアはすでに交戦国ではなくなった)。また同時にザクセン選帝侯フリードリヒ・アウグスト2世が賠償金を放棄するまでプロイセン軍をザクセンから撤退することを拒否した。オーストリアは1760年に占領したグラーツ(現ポーランド領クウォツコ)だけでも維持を試みたが、フリードリヒ2世は拒否した。結局、条約は1748年の原状を回復することだけ定め、シュレージエンとグラーツはプロイセンへ、ザクセンはフリードリヒ・アウグスト2世へ返還された。フリードリヒ2世がした譲歩は皇帝選挙のときヨーゼフ大公に投票することだけだった。[要出典]

オーストリアはシュレージエンの奪回に失敗したが、プロイセンのザクセン侵略は防いだ。さらに、オーストリア軍の戦闘における実績はオーストリア継承戦争のそれをはるかに上回り、マリア・テレジアの行政と軍制改革の成功を証明した。そのため、オーストリアはその威信、ひいては帝国のヨーロッパにおける発言権を取り戻した[137]。また、フリードリヒ2世がヨーゼフ2世への投票を約束したことはハプスブルク家の神聖ローマ帝国における優越を認める結果となった。しかし、プロイセンがヨーロッパ列強として生き残り、フリードリヒ2世とプロイセン軍の威信が大いに高められたことは長期的にはオーストリアのドイツにおける影響力を低下させた。それだけでなく、オーストリアは帝国内の情勢から取り残された。ロシアの勢力の拡大のほか、ザクセン選帝侯フリードリヒ・アウグスト2世はポーランド王も兼ねたため非効率ながらもザクセンとポーランドの両方から軍を編成することができた。またバイエルンも勢力を回復させ独自に動きはじめ、オーストリアに影響されずに独自に軍勢の展開と撤収ができた。さらに、敵国と化したハノーファーがイギリスとの同君連合により大国になり、イギリスを将来の争いに巻き込んだ。戦争はまた、マリア・テレジアの改革がプロイセンと対抗するにはまだまだ力不足であったことを示し、しかもプロイセンと違い、オーストリアは戦争の終わりにはほとんど財政破綻に近い状態にあった。そのため、マリア・テレジアは終戦後20年間、行政改革に専念した。[要出典]

プロイセンは戦争の勝利で大国と化し、その地位に挑戦できる者はいなかった。イギリスの財政援助と強運(ロシアの急な方針転換)がすぐに忘れられ、精力的な行動と軍事上の才覚のみが人々の記憶に残ったことで、フリードリヒ2世自身の威光も大きく増した[136]。七年戦争はプロイセンが大国化した契機であったが、同時にプロイセン軍の消耗も大きかった[136]。プロイセンの領土と住民は蹂躙されたが、フリードリヒ2世の徹底的な農地改革と移民の奨励で解決された。しかし、戦争で多くの兵士と有能な将官が失われ、フリードリヒ2世は戦後にプロイセン軍を戦前と同程度までに再建することはできなかった[136]。1779年のバイエルン継承戦争ではフリードリヒ2世が親征したにもかかわらず、プロイセン軍の動きは精彩の欠けるものであった[136]。1792年から1795年までのフランス革命戦争でもフランス軍に対し成果を挙げられず、1806年のイエナ・アウエルシュタットの戦いで壊滅する結果となった[136]。結局、プロイセン政府が改革に踏み切ったのは1806年以降、イエナ・アウエルシュタットでの災難から回復するためであり、それが19世紀末のプロイセンの華々しい勝利をもたらした[136]。いずれにせよ、これらは全て後世の話であり、1763年の直後の時点では諸国が士官をプロイセンに送り、その軍事力の秘密を学ぼうとした[136]。七年戦争の後、プロイセンはヨーロッパにおいて一番多く模倣された国であった[136]。

ロシアは戦争からフランスのポーランドにおける影響力の排除という無形の利益を得た。このため、1772年の第一次ポーランド分割はロシアとプロイセンが主導したものであり、オーストリアは嫌々ながらも参加、フランスは完全に無視された[135]。戦争は引き分けに終わったものの、(ロシア軍がプロイセン領土でプロイセン軍に勝利できることが予想されなかったこともあって)ロシア帝国軍がプロイセン軍に対し健闘したことはロシアの評判を上げた[136]。アメリカの歴史家デーヴィッド・ストーンはロシア軍がプロイセン軍に直接会戦を挑むことができ、血なまぐさい一斉射撃を何度受けても「たじろぐこともない」と評し、またロシアの将軍の才能が参差していたにもかかわらず、ロシア軍が決定的に敗北したことがないことを指摘した[138]。ロシア軍は戦場でプロイセン軍を数度撃破したが、兵站の整備に欠けたため戦果を確保することができなかった。そのため、プロイセンが生き延びた理由は戦上手というよりロシア軍の補給線が弱かったことが主であろう[139]。いずれにせよ、ロシア軍が将官の手腕の差にかかわらず第一線のヨーロッパ軍を敵地で勝利したことはロシアの地位を向上させた[138]。長続きした影響の1つとしてはロシア軍に兵站という弱点を気づかせ、ロシア軍の需品係改革をもたらしたことがある[140]。この改革で効果的な兵站システムが作り上げられ、ロシア軍は1787年から1792年までの露土戦争においてバルカン半島に進軍することができ、フランス革命戦争の1798年から1799年までのイタリアとスイス戦役においてアレクサンドル・スヴォーロフの勝利に一役買い、さらに1813年から1814年の第六次対仏大同盟でドイツとフランスを進軍してパリに侵攻することができた、といった成果をもたらした[140]。

イギリス政府も財政難にあえぎ、しかも新しく支配下に置いたフランス系カナダ人とフランスに味方したインディアンの鎮圧という難題に直面していた。1763年、五大湖地方と北西部(現アメリカ中西部)においてインディアンが反乱を起こし、ポンティアック戦争が勃発した。オタワ族のポンティアック酋長が反乱を率いたとされ(彼の役割はイギリスに過大評価されているとされた)、インディアンがフランス勢力の退潮に不満を感じたことが原因であった。インディアンはフランス人の毛皮商人と長らく交易していたが、フランスが敗戦してアメリカの植民地をイギリスに割譲したため変わってイギリス系アメリカ人の毛皮商人と交易した。しかし、インディアンたちはイギリス系の商人に毛皮を売るときに騙されたと激怒した[141]。さらに、インディアンたちは貿易だけが目的のフランスと違って、イギリスの支配下におかれると入植者がインディアンを追い出すことを危惧していた[141]。ポンティアック戦争はイギリスが一時的に五大湖地方と北西部の支配を失ったほどの大規模な戦争であった[142]。1763年が半分経過した頃にはイギリスはデトロイト砦(現ミシガン州デトロイト)、ナイアガラ砦(現ニューヨーク州ヤングスタウン)、ピット砦(現ペンシルベニア州ピッツバーグ)を維持するのみとなり、残りの要塞は全てインディアンに占領された[143]。ブッシーランの戦いでの勝利のみがイギリスの五大湖地方における総崩れを防いだのであった[144]。ジョージ3世の1763年宣言は植民地人に対してアパラチア山脈の西側で入植を禁じたもので、その目的はインディアンとの関係を安定させることにあったが、インディアンの土地の奪取に積極的な13植民地の植民地人の憤りを募らせてしまった。同じく、フランス系カナダ人との関係の安定化を目的としたケベック法も入植者の怒りを買った[145]。同法がカトリック信仰とフランス語を守ったためアメリカの入植者を怒らせたが、ケベック人たちはアメリカ独立戦争を通して反乱を起こさず、イギリスに留まった。

戦争はまた、アウクスブルク同盟以来のヨーロッパにおけるイギリスを中心とする反ブルボン家の枠組みを終わらせた。戦後、サンドウィッチ伯爵はこのシステムを再建しようとしたが、列強間の同盟に打ち勝ったことでイギリスはオーストリア、オランダ、スウェーデン、デンマーク=ノルウェー、オスマン帝国、ロシアなどヨーロッパ諸国にフランスより強い脅威であるとみなされ、プロイセンも1762年にイギリスが単独講和に走ったことを裏切りとみなし、イギリスとの同盟に参加した国はなかった。そのため、アメリカ独立戦争が国際戦争になった1778年から1783年までの間、イギリスはヨーロッパ諸国の大同盟との戦いに直面し、主な同盟国はだれもいなかった[146]。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads