トップQs

タイムライン

チャット

視点

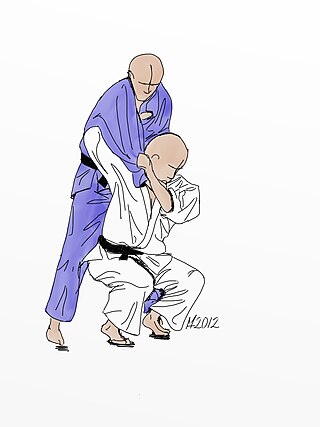

背負投

ウィキペディアから

Remove ads

背負投(せおいなげ)は、柔道の投技の手技16本の一つである。内股、大外刈、巴投と並んで、柔道の投げ技の定番である。講道館や国際柔道連盟 (IJF) での正式名。IJF略号SON。別名襟背負[1][2](えりせおい)、双手背負投[2](もろてせおいなげ)、双手背負(もろてせおい)[1]、二本背負[3][2](にほんせおい)、両手背負[1]。特に一本背負投と区別する必要があるときに使われる。神道六合流での別名背負腰(せおいこし)[4]。

概要

基本形は標準的な組み方から前(爪先)に崩しながら、前回りさばきで相手の懐に踏み込む、または、後ろ回りさばきで相手を引き出し、潜り込む様に体を沈め、(おんぶする様な形で)相手を背負い、自分の釣り手の肘を相手の腋の下に入れ、肩越しに(相手を担いで)引き手で引いて投げる技。柔道の技の中でも最も有名な技の一つである。一般に小さいものが大きい体の相手を投げるのに適した技であるとされる。

釣り手の使い方に特色のある技である。手技と腰技の違いがあるものの、釣込腰とよく似ているが、背負投は引き手を利かせて前に投げる(釣り手で襟を釣り上げてから、引き手で袖を引く)が、釣込腰は釣り手を利かせて横に投げる(引き手で万歳をさせる様に袖を引き出してから、釣り手で襟を釣り上げる)という違いがある。

変化

要約

視点

応用技として釣り手側の足を相手の相手の外側に大きく踏み込み、その脚で相手の膝を押し上げながら投げる背負投もある。体落に似てる[5]。

ケンカ四つから、右引き手で相手の右釣り手を取り、左釣り手で相手の右襟を取り、引き手側に投げる技法もある。逆一本背負投に似てるがこれは釣り手で相手の襟を掴んでいる[6]。

片襟背負

片襟背負[1][7](かたえりせおい)は左手で相手の右袖または右襟を持ち、右手で相手の右内襟を握り、背負って投げる背負投。記録映画『柔道の真髄 三船十段』では「背負投」の第一例として三船久蔵が演じている[8]。別名逆手背負[1]。

逆背負投

逆背負投(ぎゃくせおいなげ)は釣り手側の襟を両手で握りながら、自らの体を左足前回りさばきか右足後ろ回りさばきで左に一回転させながら、相手を釣り手側に投げる背負投[9]。主にケンカ四つの体勢で仕掛けられる事が多かった[10]。

ライターのウン・ヨウによるとこの技は崔敏浩(韓国)によって普及し、2003年には使用され、2010年になって、韓国と日本の柔道家の間で非常に頻繁に使用されるようになった[10]。ライターのウン・ヨウらによると日本では平岡拓晃[11]、小野卓志、吉田優也、海老沼匡、秋本啓之が、韓国では金宰範、王己春、イタリアではエリオ・ヴェルデがこの技を使用し、特に李奎遠(韓国)が頻繁に使用した[10]。2012年あたりからはフランスのロイク・ピエトリを始めとしたヨーロッパの選手の間でも使われるようになった[12][リンク切れ]。全日本柔道連盟によると2017年以降に永山竜樹(日本)、カラマト・フセイノフ(アゼルバイジャン)も使用している[13][14]。

全日本柔道連盟では通称にもかかわらず、決り技名として使用されることもあった[13][14]。2015年6月1日から日本の少年規程で中学生以下では反則負けの禁止技となり[15]、2021年度のルール改正で、「崩し」「作り」はあるが、「掛け」がないため、技として認められず、2022年4月1日から国際ルールでは指導の対象となった[16][17][11]。2025年、国際ルールでカデ以外では使用できることになった [18]。

2011年のライターのウン・ヨウのブログによると日本人は逆背負落(ぎゃくせおいおとし)[11]と呼び、ニール・アダムスは「Reverse Seoi Nage」(逆背負投)と呼んでいた。ウン・ヨウは多くは仰向けに転がすドロップ技なので背負落の「逆背負落」のほうが適切だろうが、相手を跳ね上げて仰向けに投げる場合は背負投の「逆背負投」のほうが適切だろう、と述べている[10][11]。俗称韓国背負い[9][19]、IJF通称Reverse Seoi Nage[16]、別名回転背負落(かいてんせおいおとし)[11]。

厳石落

厳石落(がんせきおとし)は逆十字絞の様に取が右手で受の右襟を持ち、左手で受の左襟を持って投げる背負投。取が左腕を手前にした場合は左回りで投げる[20][21][22]。

岩石落

岩石落(がんせきおとし)は取が右手で受の左襟を持ち、左手で受の右襟を持って投げる背負投[23]。

背負落

背負落(せおいおとし)は釣手の肘を相手の腋の下に入れない背負投。1926年(大正15年)の書籍『乱捕活法柔術教科書』で紹介されている[24]。講道館やIJFの背負落とは異なる。

また、書籍『写真説明 柔道新教範』は右釣り手で相手の左襟を取って、相手を背負い、丸山スペシャルのように左引き手で相手の下穿きなど掴んで持ち上げ、それを助けに斜め前方に投げる技法を「背負落」としている[25]。ケンカ四つの場合、使用しやすい[26]。2013年2月からIJFルールでは脚掴みが全面禁止となったので使用は困難となった。2025年からは上衣の裾や臀部の下穿きは持てると規制は緩和された。

手繰投

手繰投(たぐりなげ)は釣手右手は逆手で相手の左襟を掴み右肘を相手の右腋下に入れての背負投。1926年(大正15年)の書籍『乱捕活法柔術教科書』で紹介されている[27]。

Remove ads

分類と名称

1982年、講道館が投技の技名称一覧を制定した際は一本背負投も背負投に包含されていた。1995年9月、千葉市での国際柔道連盟 (IJF) 総会でIJF教育委員会(佐藤宣践委員長)で検討してきた技の一覧を一本背負投と背負投を分離した形で決定した[28]。1997年4月1日、講道館はIJFに合わせる形で一本背負投と背負投を分離した[29][30]。

背負投を得意とした選手

木村政彦や、東京オリンピックでの猪熊功及び、岡野功の華麗で豪快な背負投や一本背負投をテレビで見た人に、柔道の代表的な投技として背負投が浸透した。その後、日本では谷亮子、野村忠宏、古賀稔彦が背負投の名手として知られている。井上康生も重量級としては珍しい背負投の使い手であった。

フィクションの世界では柔道漫画の『YAWARA!』『柔道部物語』『帯をギュッとね』などで主人公の必殺技として描かれている。『柔道部物語』が連載されていた時は古賀稔彦の全盛時代だったので特にこの背負投が登場人物たちの得意技として多く出てくる。

投の形

投の形の手技の2本目にあるが、実際には一本背負投の技法である[29]。これは投の形の制定された当時は技名の上では一本背負投と区別されていなかったためである。技法的な部分は一本背負投#投の形を参照のこと。

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads