トップQs

タイムライン

チャット

視点

脳震盪

ウィキペディアから

Remove ads

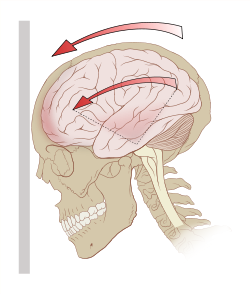

脳震盪(のうしんとう、脳振盪、英: cerebral concussion、brain concussion)は、最も頻発する外傷性脳損傷のタイプであり、頭部に衝撃を受けた直後に発症する一過性および可逆性の意識や記憶の喪失を伴う症状で、一時的な機能停止あるいは一部が損傷や微少出血を受ける病態[1]。

この記事は英語版の対応するページを翻訳することにより充実させることができます。(2023年11月) 翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。

|

Remove ads

解説

脳震盪は回転加速度による衝撃により揺さぶられると生じるとされ[2]、損傷部位が特定できないびまん性の脳損傷[3]で、軽度外傷性脳損傷 (Mild traumatic brain injury, MTBI) のうち軽度の病態に用いる概念。6時間以上の意識障害[4]を呈する場合には(びまん性軸索損傷(DAI:diffuse axonal injury)として分類される[1]。脳震盪を一度起こすと2度目のリスクが2 - 5.8倍上昇し繰り返すほど症状は重くなる[2]。また、症状が残っている状態で(競技に復帰し)再度衝撃を受けた場合、セカンドインパクト症候群を発症し致死的な状態に陥ったり深刻な後遺障害が残ることがある[2][5]。なお、セカンドインパクト症候群の実態解明は不十分と報告されている[2]。

「震盪」とは、激しく揺れ動かすという意味で、「盪」の漢字は使わず「脳震とう」と表記されることが多い。スポーツ時のものはスポーツ障害にも分類される。脳震盪を繰り返すと、将来になって、さまざまなダメージが出てくることが明らかとなり、深刻に取り扱うべきとされている[6]。

Remove ads

原因

比較的柔らかい物による頭部・顎付近に対する長時間の衝撃(含む回転性)によって起こる、神経伝達物質の過剰放出による脳代謝の障害で脳機能障害。堅い物との短時間の衝撃では、「頭蓋骨骨折」「脳挫傷」「硬膜下出血」を発症する[1]。

症状

軽度の場合は意識消失を伴わず[8]、一般的な画像診断では異常が見られない場合が多い[9]。脳神経伝達物質の代謝異常により情報処理速度、注意力・集中力の低下、記憶の機能障害などの症状が生じることがあり代謝が正常に戻るまで、年齢、性別により差があり2週間から6週間必要とする報告がある[8]。女性は症状が強く出やすいとされる[8]。

- 意識喪失

- 軽度の一瞬程度のものから、重度のもので数時間に及ぶ場合もある。短時間の場合でも、当人は何が起こったか理解できない場合が多い。衝撃印加後、数時間してから意識喪失することもある[2]。

- 記憶喪失

- 意識喪失の後によく見られる。前後の記憶が混乱し、直後の記憶がはっきりしないことなどがある。

- めまい・ふらつき

- 意識の混濁や、バランス感覚の麻痺による。

- 頭痛

- 軽度のものでは発症しないこともあるが、重度の場合 数か月間にわたり運動に伴い痛むこともある。

後遺症

6週間程度で脳神経伝達物質の代謝は正常化するが、正常化後も「注意・集中力の低下」「記憶障害」等の神経心理学的症状(認知機能障害)や目眩、疲労感、頭痛、睡眠障害などさまざまな脳震盪後症候群症状 (ICD-10) が現れることがある[10][2]。

脳震盪を繰り返すことでダメージが累積され、数年後に慢性外傷性脳症 (chronic traumatic encephalopathy, CTE) に至ることがある[2]。若年性痴呆、高次脳機能障害、運動ニューロン疾患との関連性が報告されている[11][12]。

診断

後述の外見的所見による診断では患者の主観的な訴えに頼るため、診断の正確性に欠け数時間の状態観察が行われることが多いが、診断および治療開始の遅れにより慢性的な不定愁訴や身体障害の後遺症に進展することもある。このような事情を背景として、血液検査により脳の損傷程度を把握する手法が 2016年に報告され[13]実用化に向けた研究が進められている[14][11]。

鑑別診断

より重篤な疾患との鑑別を要する急性疾患は主に以下のものである。

スポーツにおいて

フットボール・ラグビーにおける脳震盪の扱い

「脳震盪を起こした場合」「脳震盪の疑いのある場合」「バランステストの異常」のいずれかひとつに該当する競技者(選手)は、即刻退場となり競技および練習を継続することはできない。また、医師の診察や医療機関受診が必須となる。更に、受傷後最低14日間は、いかなる運動も禁止して安静する。アスピリン・鎮痛剤なども使用しないこと[15][16]などがガイドラインとして発表されている。

また、競技に復帰する際は、段階的競技復帰プロトコル (GRTP) に従って復帰することが求められている[17]。

脳震盪の疑いの所見とは、

- 意識消失

- ぼんやりする

- 嘔吐

- 不適切なプレーをする

- ふらつく

- 反応が遅い

- 感情の変化(興奮状態、怒りやすい、神経質、不安)

脳震盪の疑いの症状とは、

- 頭痛(プレーを続けることができない程度)

- ふらつき

- 霧の中にいる感じ

- 以下の質問に正しく答えられない(見当識障害・記憶障害)

- 「自分のチーム名を言いなさい」「今日は何月何日ですか」「ここはどこの競技場ですか」「今は、前半と後半のどちらですか」

バランステストとは、「利き足でないほうの足を後ろにして、そのつま先に反対側の足の踵をつけて一直線上に立つ。両足に体重を均等にかけ、手を腰にして、目を閉じて20秒間じっと立つ。もしバランスを崩したら、目を開けて元の姿勢に戻してまた、目を閉じて続ける」ことを行う。

このとき、20秒間で、6回以上バランスを崩したら(下記のようなことが起こったら)、退場

- 手が腰から離れる

- 目を開ける

- よろめく

- 5秒以上、元の姿勢に戻れない

日本プロ野球における脳震盪の扱い

野球においては、頭部への死球または打球の直撃や選手同士の交錯などで脳震盪を発症する事例があり得る。また、練習中においても頭部へ受傷する可能性はあり、実例として2020年2月の春季キャンプ中に、東北楽天ゴールデンイーグルスの打撃投手であった戸村健次が、防球ネットの縁に当たって跳ね返った打球を頭部に受け、頭蓋骨多発骨折と前頭葉に軽度の脳挫傷を負っており、この事態を受け、球団は打撃投手へのヘルメット着用を義務付けた。また、脳震盪によるセカンドインパクト症候群の危険性を配慮し、戸村をスコアラーに転属させる措置も取られている[18][19]。

日本野球機構(NPB)においては、2016年のシーズンより出場選手登録の特例措置として「脳振盪登録抹消特例措置」のプロトコルを導入している[20]。

→詳細は「出場選手登録 § 脳震盪登録抹消特例措置」を参照

Remove ads

予防

頭部への衝撃を緩和するための「ヘルメット」「ヘッドギア」「マウスガード」[21]などの装具装着は一定の効果があると報告されている[8]。また、頸部筋肉の強化もリスク軽減に効果があるとされている[8]。更に、指導者に対する講習会や知識の普及や啓発活動は有用である[22]。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads