トップQs

タイムライン

チャット

視点

著作権法の歴史 (フランス)

ウィキペディアから

Remove ads

フランス著作権法の歴史 (フランスのちょさくけんほうのれきし) では、フランスにおける著作権の概念の出現と、フランス著作権法制度の変遷を時系列で解説する。著作権法に限らずフランスの法制史は一般的に、フランス革命以前を指す「古法時代」、1789年に勃発したフランス革命から1804年制定のナポレオン法典 (民法典) までの「中間法時代」、民法典以降の「近代法時代」に三分類される[1]。フランスで著作権法の原点となる法制度が初めて整備されたのは、中間法時代の1791年法および1793年法であり[2][3]、世界の大陸法系諸国の中では初である[注 1]。

第二次世界大戦後は1957年法を成立させてフランス革命期の旧・著作権法を約1世紀半ぶりに大幅改正しており[7][1]、さらに1992年法によって全面改廃して、現在の知的財産法典 (略称: CPI[注 2]) の第1部に収録されることとなった[1][2][10]。現代のフランスは欧州連合 (EU) 加盟国として、各種EU著作権指令に対応した国内法の改正を随時行っている。

→法制史の時代区分については「フランス法 § フランス法の歴史」を参照

Remove ads

主な出来事

要約

視点

現代のフランス著作権法では、著作者人格権 (著作者の「心」が守られる権利) を著作財産権 (著作者の「財布」が守られる権利) に優先させている[11]。しかし以下に示すとおり、著作者人格権が著作権法の条文に明記されるのは時代が下がってからである。

また現代のフランス著作権法では、著作隣接権 (実演家、放送事業者、レコード製作者など著作物の伝達に寄与する者の権利) が著作者本人の権利を害してはならないと明記されているものの (L211-1条)、以下のとおり歴史的には先に著作隣接権を保護しており、著作者本人の権利が制度的に認められるまで数世紀の間が開いている。

- 1500年頃[注 3] - 著作権の概念の前身とも呼べる「特権許可状[注 4]」がフランス国内で初めて著作隣接権者に対して発行[注 5]。

- 17世紀中頃 - 現代のロイヤルティーに該当する「台本使用料」が戯曲の著作者に還元され始める[注 6]。

- 1777年 - フランスで初めて著作者本人に対して著作権を認める制度が導入され、当時の保護期間は無限 (永久) であった[12][1][13]。

- 1777年 - 世界初の著作権管理団体と言われる演劇法立法促進事務局 (Bureau de législation dramatique) がフランスで設立[14][15][16]。

- 1789年 - フランス革命勃発を受け、フランス人権宣言が採択され、後の著作権法の法源となる[17]。

- 1791年法および1793年法 - 現代のフランス著作権法の原点となる制度が開始[2][3]。演劇著作物の上演権は著作者の没後5年、その他著作物の出版権は没後10年に保護期間が短縮[18]。

- 1810年 - ナポレオン五法典の一つを構成する刑法典 (Code pénal) が制定され、著作物偽造者への罰金や著作権者への損害賠償などが定められる[19]。

- 1866年 - 著作権の保護期間が著作者の没後50年に延伸[20][21]。

- 1887年 - 世界初の多国間著作権条約のベルヌ条約がフランス主導で起草され、発効[注 7]。

- 1902年法 - 応用美術や建築物など、純粋美術以外にも著作権保護の対象が拡大[25]。

- 1920年法 - 世界初の追及権保護制度がフランスで確立[25][26]。

- 1957年法 - フランス革命期以来の抜本的な著作権法改革[1][7]。著作者人格権をフランスで初めて明文化[27]。

- 1985年法 - 著作隣接権をフランスで初めて明文化[1][28][29]。コンピュータ・プログラムにも著作権保護の対象が拡大[1][30]。

- 1992年法 - 知的財産法典 (略称: CPI[注 2]) の第1部に著作権法が収録されて旧法が全面改廃[1][2]。

- 1997年法 - 著作権の保護期間が没後70年に延伸[31][注 8]。

- 2004年 - EUで2000年に成立した電子商取引指令に対応し、フランス国内でも権利侵害コンテンツの削除をプロバイダーに求めるデジタル経済法 (通称: LCEN) が成立[35]。

- 2006年 - EUで2001年に成立した情報社会指令に対応し、フランス国内でもDADVSIが成立してデジタル海賊版取締を強化[36]。

- 2009年法 - インターネット上の著作権侵害を取り締まる行政機関のHADOPIが設立[9] (2022年よりArcomに組織再編[37][38][注 9])。

- 2019年 - 情報社会指令以来となるEU著作権法の大型改革と言われるDSM著作権指令に対応し[39]、フランスがEU加盟国内で最初にプレス隣接権法を成立させ、報道機関を著作隣接権者として認めた[40][注 10]。

Remove ads

古法時代

要約

視点

フランスにおいて、著作権の概念の前身とも呼べる「特権許可状[注 4]」を国王が初めて発行したのは、ルイ12世治世下の1500年頃である[注 5][注 3]。この特権許可状は劇場運営者、文芸業界団体の側面もある王立アカデミー (例: アカデミー・フランセーズ)、大学、印刷業者[46]、書籍商、コメディアン (俳優)[12] といった著作隣接権者に対して与えられるものであった。その一方で、検閲に基づき、不適切と判断された著作物は国王の名の下で出版が禁じられている[44][注 11]。したがって当初の特権許可状は、著作者本人の保護を目的としたものではなく[44]、むしろ著作者を搾取する側面があった[46][注 12]。1723年には出版法典 (通称: Code de la librairie) が制定されており、著作物の著作者は神から知識という贈り物を授かったにすぎず、著作者の所有権が否定される一方、神の代弁者としての国王が著作物の出版を検閲・管理すると規定されていた[49]。その後、徐々に特権許可状の発行対象が広がっていき、1777年の王令によって、言語著作物の著作者とその相続人に対し、永久著作権 (無期限の著作権) が認められることとなった[12][1][13]。1777年の王令は、書籍業者の支配権を弱める一方、著作者個々人の思想を流通促進する文化政策の一環として位置づけられている。ただし、国王が神に代わって出版の権利を与えるという大前提は不変のままであった[50]。以下、著作物のジャンル別に古法時代を見ていく。

書籍

フランスでは13世紀に入ると、識字率の向上にともなって、手書きの写本の需要が高まった。13世紀前半にはパリ大学が公的な存在となり、大学が書物の修正、監督、価格決定の役割を担うようになっている[注 13]。一方で当時の著作者たちは、著作物の販売だけでは生計を立てられなかったことから、もっぱら王家や貴族などパトロンの庇護を受けていた[51][52]。

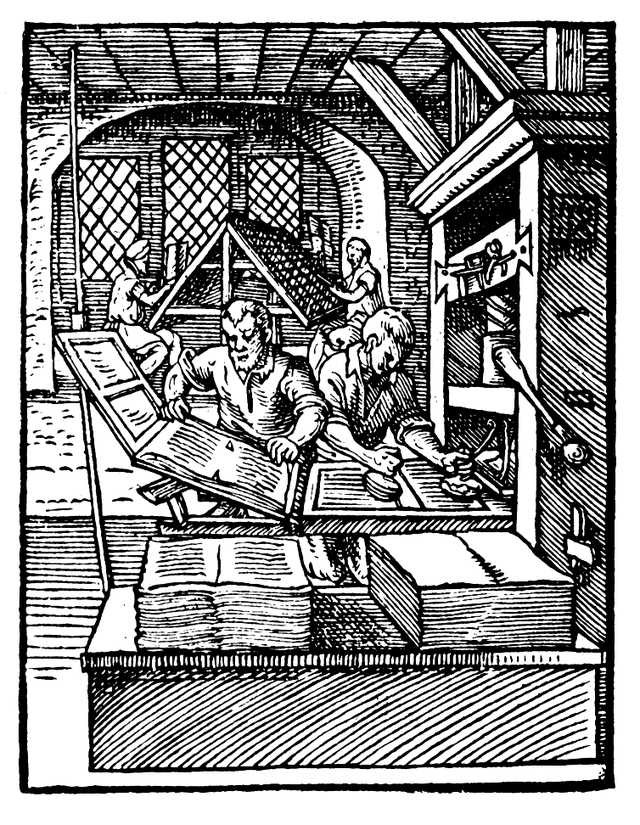

1445年頃のグーテンベルグによる活版印刷術の発明により、1500年にはパリ市内の印刷業者は50軒以上に達し、当時のパリは欧州で2番目に印刷業が盛んな都市であった[注 14]。この印刷業者の急増に加え、海賊版印刷が横行した結果、特権がなければ出版業界が経営上成り立たなくなってしまったことが、1500年頃に初めて特権許可状がフランスで発行された背景にある[53]。しかしまだ、著作者本人には特権許可状は与えられていない[54]。当時の印刷出版の対象はギリシャやローマの著作物、あるいは聖書などパブリックドメインに帰属する古い作品が主体だったため、新作を執筆する著作者を権利保護する必要性がなかったからである[54][48]。

著作者本人に特権許可状が徐々に与えられるようになったのは、17世紀に入ってからである[54]。書籍商の中でもパリが特権許可状を独占していたことから、都市と地方の書籍商との間で対立が起きた[1][55]。その結果、著作者たちは地方の書籍商から擁護されるようになる[55]。したがって、著作者本人の権利保護は著作者自らが求めたものではなく、都市と地方の書籍商の抗争の副産物とも言える[56]。この抗争を解決すべく、ルイ16世治世下の1777年8月30日に「特権許可状に関する裁定」が出され[1][13]、初めて著作者本人の文学的所有権が認められ、書籍商と著作者の権利を分けて捉えられるようになった[57]。また、この裁定 (王令) は、書籍商の永久著作権を10年間に短縮する一方で、著作者とその相続人に永久著作権を認めている[57][1][注 15]。

戯曲

フランスでは、アンリ4世 (在位: 1589年 - 1610年) による国家統治の結果、観劇を楽しむ余裕と社会秩序を回復したことから、17世紀にはフランスで劇場文化が興隆する[59]。当時は有名な劇作家であっても、戯曲の台本を俳優に売却する1回限りの取引が主流であったが[59]、17世紀中頃には、現代で言うところの「ロイヤルティー」に該当する「台本使用料」の考え方を取り入れているケースもあった[注 6]。1757年になるとようやく、王立劇団であるコメディ・フランセーズと著作者との間で、台本使用料の名目で劇場「利益」の一定割合が著作者にシェアされる協定が結ばれるようになった[注 16]。

しかし実態は、著作者 (つまり劇作家や伴奏の作曲者) の弱い立場が続いていた。コメディ・フランセーズと著作者間の対立が激化したことから[注 17]、1777年には演劇法立法促進事務局 (Bureau de législation dramatique) が設立された[14][15]。当組織は世界初の著作権管理団体と言われており[16][15]、著作者の待遇改善をコメディ・フランセーズに求め、最終的には権利保護の立法を目指すことを目的とし、終身会長には『セビリアの理髪師』などで有名なボーマルシェが就任している[注 18]。なお、この組織は後の劇作家作曲家協会 (SACD) として継承されることになる[14][15]。1780年には、凡庸とも言われるルイ16世 (在位: 1774年 - 1792年) への直接陳情が行われ、国王顧問会議がコメディ・フランセーズへの新たな規制を公布したが、むしろ改悪だと批判された[63]。

音楽

音楽に関しても同様で、著作者である作詞・作曲家に対してではなく、楽譜を出版する印刷業者や書籍商に対して特権許可状が与えられていた[64][65][注 19]。初の音楽特権許可状は、イタリアのベネチアで聖歌集を対象に発行されており、フランスでは1551年にアンリ2世がリュート演奏者のギヨーム・モルレに与えている[65]。しかしモルレ自身は出版できず、楽譜の特権許可状を持つ書籍商に権利放棄せざるをえなかった[65]。作曲者自らが楽譜を出版・販売できる特権許可状が発行されるようになったのは、1723年のことである[67]。そして1786年、特権許可状が司法機関たる国王評議会 (別称: 高等法院、パルルマン) でも明確に認められた[66]。

その後、大規模な印刷装置が必要だった活版印刷ではなく、美術業界で使用されていた彫版印刷が楽譜に用いられるようになった。彫版印刷によって、特権許可状も設備投資の余力も有しない中小業者にも楽譜の印刷が可能となったことから、18世紀に入ると楽譜印刷の海賊版が出回るようになり、特権許可状の効力が弱まることになった。そこで、楽譜の著作者本人を法的に保護し、版権を著作者から出版業者に譲渡させることで、出版業者を間接的に保護するスキームへの転換が必要認識されるようになった[64]。

美術

絵画、版画、彫刻などの美術品については、(楽譜を含む) 言語著作物とは歴史が異なる。美術作品にも著作権が認められるようになったのはフランス革命以降であり、古法時代には著作権が成立していない[68]。

14世紀から16世紀にイタリアのルネサンスがフランスにも流入し、フランス美術業界が質・量ともに向上した[68]。画家や版画家、彫刻家は王室や貴族などのパトロンから直接の庇護を受ける者と、それ以外は業界ごとに設立された組合に属せざるをえない者に二分された[68][注 20]。前者は「特権享受者」と呼ばれていたものの、後者の組合は1623年に初めて団体として特権享受者として認められるようになる[68]。しかし、アンリ3世 (在位: - 1589年) の頃には、才能のない芸術家を組合から除名するよう命じたり、フランス王朝の最盛期を築いたルイ14世 (在位: - 1715年) の頃には、組合における特権享受者の削減を要求している。フロンドの乱 (1648年 - 1653年) の最中、組合はアカデミー・ロワヤル (Académie Royale de Peinture et de Sculpture) とアカデミー・ド・サンリュック (Académie de Saint-Luc) に二分され、対立と和解を繰り返すようになる。1654年にアカデミー・ロワヤルがデッサン教育の特権許可状を取得し、プロの芸術家のみを会員に限定することとなったが、アカデミー・ド・サンリュックはアマチュア芸術家、住宅の装飾家、配管工にも会員資格の門戸を広げていた。1777年にはアカデミー・ド・サンリュックが職人組合として認定される宣言が出された[68]。

Remove ads

中間法時代

要約

視点

国王の権威を否定するフランス革命が1789年に勃発し、同年8月4日の憲法制定会議によって、特権許可状の制度も廃止されていくこととなる[69]。代替となる制度が用意されず、著作物が何ら保護されない空白期間が一時的に生じ[70]、さらに革命がもたらした自由の雰囲気を逆手にとってか、海賊版や名誉毀損的な表現を含む著作物を出版する事業者が多数出現した[71]。

その後、1791年1月13日 - 19日法、および1793年7月19日 - 24日法の2本の法律制定により、現代のフランス著作権法の原点となる制度が開始された[2][3]。当時、本格的な著作権法としてはイギリスで制定された1710年のアン法が存在したが[4]、フランスもアン法を一部取り入れる形で著作権法を整備したことになる[注 21]。1791年法は演劇著作物に限った上演権・演奏権を、1793年法は著作物の範囲を広げた上で出版権・複製権を、それぞれ著作者に認めるものであった[2]。しかし1777年の王令によって書籍に永久著作権が認められていたにもかかわらず、1791年法と1793年法によって、権利保護期間はそれぞれ著作者の没後5年および10年にそれぞれ短縮されている[18]。この2本の法律は、1957年3月11日法まで160年以上もの間、抜本的改正なしで運用され続けた[72][1][2]。

1791年1月13日 - 19日法

5か条から構成されている。劇場を通じた表現の自由、および劇場著作物の権利保護を保障する内容であった[73]。フランス革命以前は国王からの特許付与なしでは劇場は開設できず、また上演される題目も劇場ごとに指定されていた。これが1791年法により、政府当局に申請すれば誰でも劇場は開設できるようになり、上演の題目も自由に選べるようになった (第1条)[73]。劇場で上演するには、その著作物の著作権者から正式な文章で許諾をとる必要があり、違反した場合は上演の収益すべてが著作権者に損害賠償された (第3条)[73][注 22]。著作者の没後は相続人ないし譲受人に著作権は移転したのち、没後5年で劇場著作物はパブリック・ドメイン (公有) に帰し (第5条)、それ以降は劇場で無差別に上演できると定められた (第2条)[73][70]。

当法律は、労働者の団結権などを禁じる1791年ル・シャプリエ法 (Loi Le Chapelier)[76]の提唱者としても知られる政治家イザク・ルネ・ギ・ル・シャプリエの報告書に基づいている[70][77]。報告書の中でル・シャプリエは、著作権を最も聖なる所有権と定義し、著作物とは著作者の思想の果実だとみなした[70][77]。

1793年7月19日 - 24日法

7か条から構成されている。著作物の保護対象として、あらゆる文章、作曲、絵画および図案に拡大規定された[注 23]。また販売による頒布権 (出版権) が「排他的権利」であると謳われ、所有権は一部または全部を譲渡可能とも規定された (第1条)。海賊版を偽造した者は、出版物3000部相当の価値を著作権者に賠償し、また海賊版を流通させた小売業者は、500部相当の賠償が義務付けられた (第4・第5条)。著作者は告訴の前提として、国立図書館あるいは国立図書館版画室に複製2部を納本し、登録を済ませておく必要があった (第6条)。著作権保護期間は、著作者の没後10年であり、本人および相続人・譲受人が権利を有する (第2・第7条)[78]。

1793年法は政治家ジョゼフ・ラカナルの報告書に基づくものである[70]。ラカナルの報告書は、ル・シャプリエの報告書で呈された考え方を一部踏襲する内容であった[77][70]。

フランス人権宣言との関係

1791年法と1793年法は、1789年に出されたフランス人権宣言を法源としていると言われる。同宣言の第17条では、「不可侵かつ神聖な権利である」として所有権全般を規定していることから、現代のフランス著作権法が人格権として著作者本人の権利を尊重する根拠となっている[17]。特に1793年法の前提となったラカナルの報告書では、フランス人権宣言で述べられた権利を著作者本人の権利にも援用する内容であった。ラカナルの報告書では、著作者の経済的な権利だけでなく、現代で言うところの著作者人格権にまで踏み込んだ構成となっている[79]。

しかし当時、著作権に対するラカナルの立場は決して多数派ではなかった。特に1793年のジロンド憲法草案作成にも従事した啓蒙思想家のニコラ・ド・コンドルセ[80]は、(著作権を含む) 知的財産権を個人に帰属させるべきではない、との立場をとっていた[81]。コンドルセは著作者の思想と財産を別個に捉えており、他者の思想を反映した著作物は誰もが利用できる、自由な情報流通を念頭に置いていた[82]。そして著作権法は著作者個人に経済的なインセンティブを与えることで、社会利用という公益に資するべきだと主張した[83]。したがってフランス革命以降、著作権が一般的な所有権と同一であり、自然権の概念から導かれる不可侵で絶対的な概念なのか、それとも一般的な所有権とは別個の形態の所有権なのか、論戦が繰り広げられた時代であった[84]。

このような、著作者本人の人格権や所有権と社会利用や表現の自由の利害対立は、1948年に国際連合で採択された世界人権宣言の第2章 第27条との間にも見られ、同条では文芸・科学の成果を社会が共有する権利が謳われている。実際の法整備にあたっては、フランスに限らず世界全般的に、著作権の人格的側面と利用者の表現の自由に優劣をつけるのではなく、バランスをとっているのが実情である[17]。

ナポレオン帝政期

1791年法により自由が保障された劇場であるが、1800年にナポレオン・ボナパルト (ナポレオン1世) と各県知事たちは、劇場の組織見直しと取り締まり強化に転じている。その結果、県知事のもとには著作者から多くの陳情書が届き、また法務大臣が各地の訴追官、判事などに著作物の剽窃や所有権の偽造を取り締まるよう、多数の通達を出している[85]。さらに1806年6月8日法によって、ナポレオンは再び劇場を特権許可状制度に戻し、上演の題目も制限し、検閲制度も復活させている。これによって閉鎖された劇場もあった。ただし、著作者と劇場の自由契約や金額交渉などの自由は保障されており、観客動員も満員であった。1812年10月15日には、遠征中の地から「モスクワの勅令」をナポレオンが発し、コメディ・フランセーズに対する国の管理体制が強化された[86]。

1810年には、いわゆるナポレオン五法典の一つを構成する刑法典 (Code pénal) が制定され、著作物の無断複製を禁じたほか、フランス国外で製造された海賊版の輸入取締の根拠となった。偽造品の没収だけでなく、偽造者への罰金や著作権者への損害賠償なども定められた[19]。

また、ワーテルローの戦いのあった1815年6月は、経済不況のあおりを受け、劇作家の著作権徴収代行手数料も下がり、同年1月の徴収総額の1/3以下に落ち込んでいる[87]。1829年には、劇作家の著作権管理団体である二つの事務所を再編する形で、劇作家作曲家協会 (SACD) が立ち上がっている。これにより、SACDの協会員 (劇作家・作曲家) は劇場に直接台本を送ったり、対立する劇場と直接交渉することが禁じられ、違反者には罰金が科された[88]。

Remove ads

近代法時代

要約

視点

19世紀のフランスはナポレオン帝政後に王政、共和制、帝政、共和制と体制が目まぐるしく変化していたが、欧州で最も中央集権化が進んでいた国でもあった。また欧州で最も使用頻度が高い言語がフランス語であった。したがって、フランス語の著作物は欧州に広く流通し、その結果、フランス国外で海賊版が大量に複製され、それがフランスに逆輸入する事態も発生した[89]。また、フランス国内における外国人著作物の保護もなされていなかった[注 24]。

著作権保護期間の延伸

フランス国内における19世紀の著作権法は、総合的な著作権法の制定には至らず、保護期間の延長が改正議論の中心であった[91]。1791年法により演劇著作物の上演権は没後5年、1793年法によりその他著作物の出版権は没後10年と定められていたが、判例法によって演劇著作物にも1793年法が適用され、上演権も没後10年とされた。しかし19世紀に入り、権利保護期間が問題となった。なぜならばこの当時、文盲率が大幅に改善されたことにより、書籍商は過去の名著を重版出版するようになった結果、1793年法で定めた死後10年という期間では権利保護が短すぎたからである[92]。

1830年に7月革命が起こり、シャルル10世 (在位: 1824年 - 1830年) が言論統制のために検閲制度を復活させたものの、市民蜂起の結果、シャルル10世からルイ・フィリップ (在位: 1830年 - 1848年) に代わった。ルイ・フィリップの治世の下、著作権改正法案策定のための委員会が1832年から立ち上がっている。この委員会では原則、永久著作権を認めたかったものの、実社会での適用に難があった。出版社が恒久的に著作権料を払わざるを得なくなると、書籍の末端販売価格が上がり、これを回避しようとして国外で海賊版を誘発する副作用が懸念されたためである[93][注 25]。1837年には文豪のバルザック、デュマ・ペール、ユーゴーらが集まり、文芸作家の業界団体SGDLが立ち上がり、作家の権利保護向上に務めた[96][注 26]。

こうした議論を経て1844年8月3日法が制定され、演劇著作物の複製・上演にかかる著作権の保護期間は没後20年に延伸した[97]。さらに1854年4月8日 - 19日法により、著作権の保護期間は没後30年に延伸した。条文上の対象には著作者、作曲家、美術家と書かれていることから、演劇著作物以外にも保護期間の延伸が認められている[98]。続いて1866年7月14日法によって、著作権の保護期間が著作者の没後50年に延長している[20][21]。これら一連の延伸に関する法改正は、当時大衆から人気の高かった作家たちが、政治家として国政に進出しており、彼らの尽力が大きかったとされる[注 27]。しかし、土地・建物のように著作権についても所有権を永久に認めるべきとの考え方も根強く残っていた[20]。

二国間条約とベルヌ条約

フランス国外に目を向けると、第二帝政の1852年、ルイ・ナポレオン (ナポレオン3世) 勅令により、フランス国立博物館に複製2部を寄託すれば、外国著作物もフランス国内で保護を与えるとした。ここでの外国著作物であるが、たとえその国がフランス著作物を保護していないケースであっても、フランス側では保護対象とした。ルイ・ナポレオンのこの方針は、著作権が自然権であり、国籍や政治的な壁を乗り越えるとのフランス著作権法の哲学に立脚していた[100]。

本格的な多国間条約であるベルヌ条約の締結以前、19世紀当時のフランスは二国間条約を通じて自国の著作物の保護に努めていた[注 28]。しかし二国間条約の場合、保護水準の低い国、すなわち文化の輸入国に合わせて締結内容が定められるため、保護水準が高く、文化の輸出国であったフランスは、国内と比較して国外でのフランス著作物の保護が十分ではなかった[102]。

具体的には、自国民が外国で著作物を発行した場合、内国民としての保護を排除する国や、翻訳権や小説の劇化といった翻案権を認めていない国、翻訳権の保護期間が著作物登録から3か月で失効する国もあった[103]。このような状況下で、フランスの著作物が国外で無断翻訳され、損害を被っていたのである[103][100]。そもそも、各国の権利保護期間にもバラつきがあり、国際的な統一の必要性があった[103]。

こうした国際状況を背景に、まずは民間レベルで動きが始まる。1858年9月、著作権の国際的な保護を協議すべく「文学的美術的所有権会議」がブラッセルで非公式に開催された[注 29]。さらに、1878年のパリ万国博覧会を契機に、フランス政府の呼びかけによって各国の学者・美術家・文学者・出版業界の代表者が集まり、著作権に関する会合が持たれた。この会合の結果、フランスの文豪であり政治家でもあったヴィクトル・ユーゴーを名誉会長とした国際文芸協会 (後の国際著作権法学会 (略称: ALAI)) が創設された[22][注 30]。当会合からフランス政府に対し、多国間条約の起草・締結を要請することとなった[22]。

これ以降は、各国政府による公式な外交協議へと移った。第1回ベルヌ公式会議 (1884年9月)[注 31]、および第2回ベルヌ公式会議 (1885年9月)[注 32]を経て、第3回ベルヌ公式会議 (1886年9月) でベルヌ条約の条文が固まり、10か国が調印し、翌年1887年12月7日にベルヌ条約は発効した[107][注 33][注 34]。

→「ベルヌ条約 § 歴史」も参照

レコード録音権

20世紀に入ると初頭に蓄音機とレコードが一般に商品化されているが[注 35]、それ以前はオルゴールが音楽再生の唯一の手段であり、19世紀に入ってオルゴールは上流階級だけでなく、一般庶民にも広まっていた[111]。オルゴール生産主力国であるスイスの国策圧力により、フランスでは1866年5月16日法を成立させ、音楽の著作権者に無断でオルゴールに楽曲を利用・複製することを合法化している[112]。1886年署名のベルヌ条約でもその第3条で、オルゴールの製造・販売は音楽の偽造とみなさない旨が規定されている[113]。しかし、レコード録音権を巡る訴訟がフランスで相次いだことから[注 36]、オルゴールの楽曲無断利用合法化の対象からレコードを切り離すこととなり、レコード録音使用料の支払が義務化された[112]。1908年のベルヌ条約ベルリン改正でも、オルゴールの免責を改定し、オルゴールを含む全ての音楽複製権が著作者にあると規定した[116]。これを受け、世界初の録音権協会である機械的複製権協会 (SDRM) が1935年にフランスで設立され、録音使用料の徴収・分配を権利者に代わって行うようになった[112][注 37]。

応用美術・建築物と追及権

1902年3月11日法では、著作物の価値や用途不問で法的保護を与える原則を宣言している。これにより、審美的な価値を有する純粋な美術品だけでなく、建築や彫刻、装飾用のイラストといった応用美術にまで著作権保護が拡大している[25]。

1920年5月20日法により、世界初の追及権が美術作品に認められた[注 38]。追及権とは、絵画や彫刻などの美術品が転売されるたびに、その売買価格の一定割合を著作者が継続して得ることができる仕組みであり、著作者が作品を安値で手放しても、後に価値が高騰した時に金銭的に報いられるようになっている。この追及権は、著作物が著作者から離れても、著作者の支配権は残るという大陸法の著作者人格権思想に基づいている[120][注 39]。制定当初の追及権は著作者本人の死後、50年間有効であった[122][注 40]。

Remove ads

第二次世界大戦後から知的財産法典化にかけて

要約

視点

1957年3月11日法

5章・計82条で構成される1957年3月11日法 (法令番号: 57-298) によって著作権法は大幅改正され[7]、フランス革命期の1791年法と1793年法以降、約160年の間に蓄積されたさまざまな判例法や最新の学説を1957年法に取り込んでいる[1][7]。フランス革命以降、写真や映画、ラジオ放送、レコード、テレビ放送といった著作物の伝達媒体が技術的に多様化した結果、簡素な条文の1791年法と1793年法だけでは対応しきれなくなったためである[122]。1957年法ではさらに、著作者人格権も初めて成文化している[27]。現行著作権法とは異なり、1957年3月11日法では著作者人格権を4つの支分権で分類している。すなわち、公表権 (droit de divulgation)、修正・撤回権 (droit de retrait (ou derepentir))、氏名表示権 (droit a lapatemite)、および同一性保持権 (droit a l'intégrité) である[123][注 41]。1957年法以前も数々の判例上では著作者人格権が尊重されてきたものの、「1957年法では著作者人格権が最高の位置を占めている」と起草委員が述べており[7]、司法だけでなく立法の場でも著作者人格権が強く意識されることとなった[27]。また、集合著作物を初めてフランスで明文化したのも1957年法である[124][注 42]。

1985年7月3日法

しかしその後も、人工衛星による通信や有線放送の出現に見られるように、著作物の伝達手段がネットワーク化して技術的に進展を続け、1957年法だけでは対応しきれない状況に陥った。著作物を創作した本人と、著作物を伝達するいわゆる著作隣接権者 (放送事業者などを含む概念) との間で、利害の不均衡が生じたのである[125]。そこで1985年7月3日法 (法令番号: 85-704) によって、これまで判例上でしか認められていなかった著作隣接権を新たに明文化した[1][28][29]。特に、人工衛星通信や有線放送に関しては、従前から適用していた映画の著作物に関する諸制度をより広範な視聴覚著作物に援用することで対応した[30]。1985年法の起草段階では、(狭義の) 著作権が著作隣接権に優先する旨を盛り込むか踏み込んで議論されたものの、国会で否決されている。これは著作者本人と著作隣接権者の間に序列をつけることになり、協調関係を損なうと懸念されたからである[126]。

同様に、1985年法ではコンピュータ・プログラムが著作権保護の対象として追加されている[1][30]。また、音楽著作物に関しては著作権の保護期間が50年から70年に延伸している[31][32]。

1992年7月1日法

1992年7月1日法 (法令番号: 92-597) によって過去の法令を全面改廃し、現在の知的財産法典 (略称: CPI) の第1部に著作権法が収録された[1][2]。これ以前に執筆された文書では旧法の条数で記されており、CPIの条数とズレが生じているため注意されたい。例えば旧法 (1985年7月3日法による改正時点ベース) では第19条で著作者人格権の一つである公表権を定めている[127]。しかしCPIベースの現行法では公表権はL121条-2で定められている[128]。

Remove ads

EU指令とフランス国内法改正

要約

視点

→「著作権法 (欧州連合)」も参照

フランスは欧州連合 (EU) 加盟国として、EUの各種著作権指令に基づき、必要に応じて国内法化を行っている。EU指令の国内法化とは、既存の国内法ではEU指令の求める結果・水準を満たせない場合、国内法を改正あるいは新たに立法する手続を指し[129]、既に国内法で満たしている場合は、特に国内法化は発生しない。EU指令が発効してから、各国が国内法化を完了させるまでの導入期限は、指令ごとに個別設定されている[130]。以下、代表的なEU著作権指令 (左、前身のEC含む) とフランス国内法化 (右) を対比してまとめる。

- 1993年の欧州連合域内における著作権保護期間の調和に関する指令 (93/98/EEC指令) -- 1997年3月27日法を成立させて、フランスでもすべての著作物の著作財産権保護期間を70年に延伸させた。音楽著作物のみは、1985年7月3日法ですでに70年に延伸していたが、1997年3月27日法によって音楽以外も70年に合わせている[31]。なお、93/98/EEC指令はその後2006/116/EC指令により改廃され、さらに2011/77/EU指令で改正されている[131]。2011/77/EU指令に伴い、フランスでは2015年に国内法化の改正を行っているが、国内法化の期限である2013年1月11日から2年以上遅延したことになる[132]。

- 1996年のデータベース指令 (96/9/EC指令) -- EUではデータベースを「内容物」(コンテンツ) と「データ構造」に分類の上、前者はスイ・ジェネリス権で、後者は狭義の著作権でそれぞれ別個に保護すると定めている[133][134]。フランスでは1998年7月1日法を成立させて国内法化しているが[134]、国内法化の期限は1998年1月1日であり、フランスやルクセンブルクなど複数のEU加盟国が遅延した[135]。

- 2000年の電子商取引指令 (2000/31/EC指令) -- インターネット・サービスを提供したISPなどに対して、侵害コンテンツを削除するよう求めるデジタル経済法 (通称: LCEN、法令番号: 2004-575)[136]が2004年6月21日に成立している[35]。またデジタル経済法以外にデクレ (政令) 1本とオルドナンス (大統領による委任立法) 1本が発せられている。電子商取引指令はEU加盟各国で国内法化の期限日が個別に設定されており、フランスは2002年1月17日であったことから、2年以上遅延した[137]。

- 2001年の情報社会指令 (2001/29/EC指令) -- WIPO著作権条約を具現化するために成立した、EU著作権指令の根幹を成す指令である[39]。フランスでは2006年8月1日法、通称: DADVSI[36][138]で情報社会指令を国内法化し、さらに2009年制定のHADOPI法[注 43]で強化・補完した[9]。詳細は後述する。

- 2001年の追及権指令(2001/84/EC指令[注 44]) -- フランスは世界で初めて追及権を認めた国であり、追及権指令が出る前に基礎的な法制度は整っていた。2006年8月1日法により、部分的に改正している[139]。

- 2004年の知的財産権執行指令 (2004/48/EC指令) -- 当指令を受けて、フランスでも著作権侵害の救済に関して国内法化を行っている。2007年10月29日法 (法令番号: 2007-1544) および2008年6月27日法 (法令番号: 2008-624) により、民事訴訟手続上、著作権侵害者の個人情報を得ることを合法化したほか、金銭賠償に関しフランス著作権法が改正されている[36]。当指令の国内法化期限は2006年4月29日に設定されており、1年以上遅延した[141]。

- 2014年の著作権集中管理指令 (2014/26/EU指令) -- フランスは世界初の著作権管理団体発祥の地であり[注 45]、既に2000年から著作権管理団体を統制するために監督委員会が設けられていた。2014年のEU指令を受け、監督委員会の役割を拡大させる法改正を2016年7月7日に成立させている[142][143][144]。

- 2019年のDSM著作権指令 (2019/790/EU指令) -- DSM著作権指令は2001年の情報社会指令以来の大型改革である[39]。国内法化は3度に亘って段階的に進められた。(1) 2019年7月24日法 (法令番号: 2019-775、通称「プレス隣接権法」) でプレス通信社およびプレス出版社の著作隣接権を新規に認めた[40]。(2) 2021年5月12日のオルドナンス (法令番号: 2021-580) で俗称「アップロード・フィルター条項[145][146]」(指令第17条) に対応してオンラインコンテンツ共有サービスに対するセーフハーバー条項をフランスでも追加した[147]。(3) 2021年11月24日のオルドナンス (法令番号: 2021-1518) は同年5月21日のオルドナンスの内容を補完するものである[41][147]。国内法化の期限は2021年6月7日であり[148]、若干遅延したものの、EU加盟国の中で最も早く国内法化を完了させたのがフランスである[41]。

情報社会指令と国内法化の遅延

インターネットを介した著作物の流通における技術的保護 (いわゆるデジタル著作権管理、DRM) を定めた情報社会指令 (2001/29/EC指令) は、フランス国内でも著作権法の改正が複数回発生している。2006年制定のDADVSIでは、個人による違法ファイルの共有を初めて刑事罰として規定した[36][138]。しかしDADVSIが成立する過程で紛糾し、法案は修正・削除が繰り返された結果、国内法化の期限である2002年12月から3年半以上も遅延した[149]。その結果、2004年2月に欧州委員会はフランスを欧州司法裁判所に提訴し[150][151][152]、2005年1月にフランスへ制裁金を科す判決が下っている[153]。なお、情報社会指令の国内法化に苦戦したのはフランスだけではない。国内法化の期限に間に合ったのはギリシャとデンマークの2か国のみであり、特に遅延が著しかった国々 (ベルギー、スペイン、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、フィンランド、スウェーデン) はフランス同様に提訴されている[154]。

国内法化がフランスで大幅に遅れた要因は複合的であるが、もともとフランスは著作権に限らず、EU指令全般で国内法化の遅延比率が他国よりも高いことが欧州委員会から指摘されている[注 46]。その文化・政治的背景として、自国で決めていない指令を導入することへの抵抗感、政治的圧力団体によるロビイングによって立法過程が複雑化していること、そして国会提出法案の入念なチェック手続の3点が挙げられる[156]。

DADVSIを巡っては、フランスで紛糾の種となったのが法案の第1条に盛り込まれていた「グローバル・ライセンス」(licence globale) である。これはインターネットユーザが毎月一定額を著作権者に支払うことで、音楽や映画などのデジタルファイルを合法的にPeer-to-peer (P2P) で共有できるようにする制度であった。フランス政府は反対したものの、著作権管理団体や消費者団体などからの強い支持を背景に、中道左派の社会党や、後の大統領を務めたニコラ・サルコジを擁する保守系の国民運動連合などが賛成に回り、2005年12月にフランス国民議会 (下院) はグローバル・ライセンス条項を含む法案を可決した[150][151]。しかしながら政府が多数派党に法案反対を働きかけた結果、最終的にグローバル・ライセンスは廃案に追い込まれている。対案として一般ユーザではなくISPに対して賦課金を課す提案が提出されるも、こちらも廃案となった[151]。

また、DADVSI法案の第7条は欧米メディアから「iPod法」と呼ばれて批判を受けた[157][158]。この条項では、楽曲ファイルをダウンロードした一般ユーザが他社製の再生機器を使って鑑賞できるよう、アクセスコントロール技術に互換性を持たせることを義務化する内容であった。そのため、iTunesで楽曲配信し、iPodで楽曲再生するビジネスモデルを展開していたAppleなどに打撃を与えると懸念されていた[158]。しかし、相応の金銭的補償なしに楽曲配信事業者に互換性の義務を負わせてはならないとして、フランスの司法機関である憲法院が当条項の違憲性を指摘して、大幅な修正に至っている[157][159]。

さらにDADVSIを補完する形で、違法ダウンロードに対するインターネット・アクセス制限を目的としたHADOP I法[注 43]が2009年に制定されている[9]。しかしこれらの改正法の内容を巡って、利害関係者や世論の間で激しい論争が起こった[160][161]。とりわけ、不正コンテンツにアクセスしたユーザのインターネット通信を遮断する刑事措置が物議を醸した[161]。取締機関のHADOPIは司法機関ではなく行政機関であり、表現の自由を制限しうるインターネットの遮断は裁判所のみが命じることができるとの理由から[162]、HADOPI 1法は2009年6月10日に憲法院にて違憲と判示され、これに修正対応したHADOPI 2法が追加成立した経緯がある[163]。

HADOPI法によって、フランス文化省傘下の著作権監視機関であるHADOPIが設立され[9]、インターネットを介した著作権侵害をHADOPIが認識すると、被疑者に対して警告・改善通知を発信できるようになった (L335-7-1条)[9][163][164]。なお、2022年1月1日にHADOPIは電気通信事業者や放送事業者などを監督・規制する視聴覚最高評議会 (略称: CSA) と合併し、視聴覚・デジタル伝達規制局 (L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique、略称: Arcom) に組織再編されている[37][38][注 9]。

DSM著作権指令の国内法化

DSM著作権指令が成立したのは2019年4月であるが、それからわずか3か月後、同指令の第15条に対応してフランスでは2019年7月24日法 (法令番号: 2019-775、通称「プレス隣接権法」) を成立させている[40]。これは同指令の成立以前からフランス国内で新規立法の準備を進めていた事情がある[168]。そもそも、同指令の第15条を後押ししたのがフランス政府であり、その痕跡は2016年の指令案作成時点にまで遡ることができる[169]。DSM著作権指令と並行して、フランス国内では2018年9月5日にプレス隣接権法案が元老院 (フランスの上院) に提出されている[170]。

Remove ads

関連項目

- 著作権の歴史 - 世界共通の著作権法の歴史

- 著作権法の歴史 (アメリカ合衆国) - 英米法のイギリスの流れを汲む米国著作権法の歴史的変遷

注釈

- 音楽著作物のみ1985年法で70年に既に延伸していたが[31][32]、1997年法によって音楽著作物以外も70年に延伸[31] (ただしここでの「著作権」は狭義の著作権 (著作者本人の権利) であり、スイジェネリス権で保護されるデータベースや、著作隣接権の保護期間は別途定められている)。ラテン語のスイ・ジェネリス (Sui generis) とは、「他の分類に属しない、それ単体でユニークな」の意味であり、法学以外でも広く一般的に用いられる用語である[33]。著作権法においては、著作者本人の権利ないし著作隣接権に属しない権利として、スイ・ジェネリス権の表現が用いられ、特にEU著作権法においてはスイ・ジェネリス・データベース権 (英: Sui generis database right) を指すことが多い[34]。

- ただし『オード』の著者として知られる詩人のピエール・ド・ロンサール (1524年 - 1585年) など、著名な著作者に対しては特権許可状が与えられたケースも一部存在する[46]。この傾向は17世紀に入ってからも続き、著作者に対して特権許可状が与えられるのはごく一部の例外に限られていた[48]。

- 貢献者として、文豪ヴィクトル・ユーゴー (大衆からの人気を背景に、1841年から1851年に第二共和政の議員、1871年からは国民議会議員を務めた)、サルバンディ (著作権法立法委員会で活躍し、文部大臣および文芸家協会会員)、ビルマン (文部大臣および文芸家協会初代会長)、ラ・マルチェーヌ (上院議員、『瞑想詩集』作者) などが挙げられる[99]。

Remove ads

出典

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads