トップQs

タイムライン

チャット

視点

著作権法の歴史 (アメリカ合衆国)

ウィキペディアから

Remove ads

アメリカ合衆国著作権法の歴史では、米国著作権法の法的な変遷について解説する。

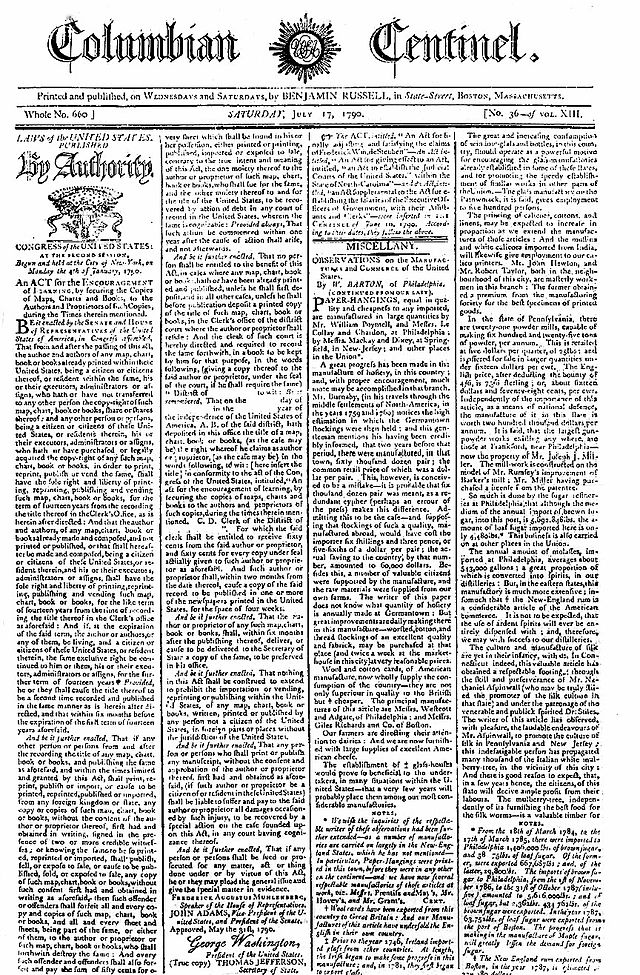

1776年のアメリカ合衆国独立宣言後には、いくつかの州が独自の著作権法を有していたものの、1790年に初めて米国連邦法として著作権法 (Copyright Act of 1790) が制定された。当時、議会可決後の承認署名を行ったのは、初代大統領のジョージ・ワシントンである[1]。1790年当時の米国著作権法は、世界初の本格的な著作権の制定法とも言われるイギリスのアン法 (1710年制定) の流れを汲んだ内容となっていた[1]。

その後、米国著作権法は数回の改正を経て、1947年からは合衆国法典第17編 (17 U.S.C.) に収録されている[2]。そのため、今日の米国著作権法の条文と言えば、主に合衆国法典第17編を指す[註 1]。

連邦法としての米国著作権法は、連邦議会 (上院と下院の総称) によって頻繁に改正が行われている。1998年から2014年の16年間を例にとると、この期間に可決・制定された著作権の改正立法は計20本以上に上る[3]。これらの中には、著作権に関する国際条約の批准に伴った大幅な改正も含まれる。

Remove ads

主な改正点

連邦法の改正立法は無数に存在するが、以下が著作物のジャンル横断で適用される主な改正点である[註 2][註 3]。

- 1790年の著作権制定法 (Copyright Act of 1790) - 初の米国連邦法。著作権保護期間を14年 + 更新延長14年に設定

- 1831年の著作権改正法 (Copyright Act of 1831) - 著作権保護期間を28年 + 更新延長14年に改正

- 1891年の国際著作権改正法 (International Copyright Act of 1891) - 米国外の著作物を対象とした米国内での権利保護規定

- 1909年の著作権改正法 (Copyright Act of 1909) - 著作権保護期間を28年 + 更新延長28年に改正

- 1976年の著作権改正法 (Copyright Act of 1976) - 著作権保護期間を75年または著作者の死後から50年に改正。未発表の著作も保護対象化

- 1988年のベルヌ条約履行法 (Berne Convention Implementation Act of 1988) - ベルヌ条約の規定に合わせた米国内の著作権法改正 (無方式主義の採用など)

- 1992年の著作権改正法 (Copyright Renewal Act of 1992) - 更新延長手続の改正

- ウルグアイ・ラウンド協定法 (Uruguay Round Agreements Act) - 1994年制定。GATTでの交渉結果を踏まえ、外国著作物の著作権回復

- ソニー・ボノ著作権延長法 (Copyright Term Extension ActまたはSonny Bono Act) - 1998年制定。著作権保護期間を出版から95年または創作から120年、または著作者の没後70年に改正

- デジタルミレニアム著作権法 (Digital Millennium Copyright ActまたはDMCA) - 1998年制定。WIPO著作権条約に則して、デジタル著作物に関する著作権侵害の罰則と免責を明確化

- 2000年の職務著作物及び著作権改正法 (Work Made for Hire and Copyright Corrections Act of 2000) - 職務著作の著作権者を明記

Remove ads

イギリス植民地時代

1776年のアメリカ合衆国独立宣言以前は、イギリスの植民地下で言論の自由や出版の自由が弾圧されていた。その意図は、ヴァージニア州の勅命知事を務めた英国人ウィリアム・バークレー卿の1671年発言からも読み取れる[4]。

私が思うに神は自由な学校も印刷も許してはいない。我々は学校も印刷も100年間持つべきではないと願っている。なぜなら、学問は不服従、異端、セクトをこの世にもたらし、出版はそれらをばらまき、最善の政府を誹謗するからである。

また、特に印刷業が発達していたマサチューセッツ州では、一部に限り出版特許が1662年に与えられていたが、1664年にはケンブリッジ地区を除いて印刷を全面禁止し、違反者は印刷物を没収されるほか、出版特許も剥奪される法律を制定した[5]。この当時は、あくまで出版業者に対する複製の特許を与え、他者による海賊版印刷を取り締まることが主目的であった。つまり、今日のような著作者本人の権利を守る著作権法というものは、植民地時代には存在しなかった[6]。

Remove ads

独立初期

要約

視点

米国連邦議会の権限規定

連邦議会は、著作者 (author) および発明者に対して、それぞれ著作 (writings) および発明に対する排他的権利を一定の期間に限り付与することにより、科学および有用な技芸の振興を促進する...権限を有する。

“

”

1776年の独立を受け、同年にペンシルベニア州が先駆けて、大学を通じてすべての有用な学問を奨励・促進する旨を州憲法で謳った。続いて1780年にはマサチューセッツ州憲法で、文学と科学の利益保護は立法府と行政府の義務であると定め、1784年にはニューハンプシャー州憲法にもこの権限規定が取り入れられた[8]。

さらに1787年制定のアメリカ合衆国憲法第1条へと、著作権に関する立法権限の精神が引き継がれていった[9]。合衆国憲法制定会議は全般的に、フェデラリスト (中央集権派) と反フェデラリスト (州分権派) の意見対立が多く見られたものの、著作権条項に関しては異例の満場一致で可決している[10]。この著作権条項は今日でも不変であり、判例上も重視されている。

→著作権条項の考えに基づく司法判断の法理については「アイディア・表現二分論」を参照

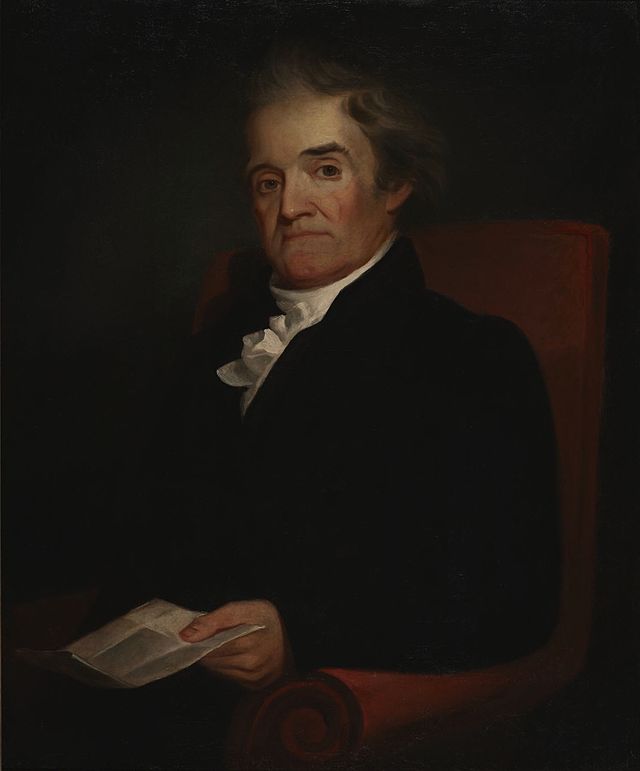

一方、憲法レベルではなく、著作権法として個別具現化したのは、1783年のコネチカット州著作権法が初である。それ以前は、特定の者に出版を許可する法律はあったものの、広く一般人を対象とした著作者の権利を保護する著作権法は存在しなかった。このコネチカット州著作権法の制定に寄与したノア・ウェブスターは、今日では辞書の編纂者として知られているが、同時に「アメリカ著作権法制の父」とも呼ばれている[11]。

ただし、コネチカット州著作権法が保護の対象としたのは、未印刷の書籍、小冊子、地図、海図のみである[註 4]。また米国民ないし米国居住者の創作した著作物のみが保護対象であり[註 5]、かつ州に著作物を登録する必要があった。著作権保護の期間は14年であり、満了時に著作者が生存していれば、さらに14年の延長が認められていた。著作権侵害があった場合は、複製された著作物の価値の2倍相当の損害賠償が認められ、違法複製物は没収された。このように著作者を守る一方で、出版社などが不当に高額販売しないよう、価格への異議申立の制度も導入されていたことから、著作者 (および出版社) と利用者の権利をバランスさせた内容になっている[11]。

コネチカット州に続き、デラウェア州を除く他州も州著作権法の制定を行っている。メリーランド州のように、著作者の国籍不問で著作権保護する州著作権法も一部は存在したものの、各州出身の議員で構成された大陸会議での決議を受け、米国民の著作物だけを保護する国籍条項を取り入れる州法が主流であった[12]。

この国籍条項や、合衆国憲法の著作権条項は、ヨーロッパの大陸法的な発想とは異なっている。フランスやドイツなど大陸法の国々では、著作物とは著作者の人格を投影した成果物であることから、他の誰でもない著作者の所有物であり (人格理論)、著作物の創作にかかる労力に見合った利益を享受する権利がある (労働理論) とも考えられている。人格理論についてはドイツの法哲学者ヘーゲルを、労働理論についてはイギリスの哲学者ロックの政府二論を下敷きにしている[13]。人格理論や労働理論の立場ならば、著作者がどの国籍だろうと等しく著作権保護されるべきとの結論に至るはずである。しかし、米国においては、著作権は産業・文化の振興政策として付与されるものだとする産業政策理論に立脚している[13]。産業政策理論は著作権条項の文面にも見られるように、あくまで公共の学問を奨励することが目的であり、その手段として著作権保護があると捉えられている[14]。したがって、米国内の学問奨励のため、米国民以外の著作物が合法的に海賊版として出版されても、著作権法で保護しない政策を米国はとっていた[15]。

連邦法の整備

合衆国憲法制定会議での決議に基づいて著作権条項が規定されたことから、連邦議会が著作権法および特許法を立法化する権限を得た。これに従い、連邦著作権法が1790年5月31日に、連邦特許法が同年4月1日にそれぞれ制定されている[16]。この連邦著作権法は、前年の1789年にコネチカット州出身下院議員のハンティントンらが起草しており (H.R. 10)、その後数回の修正を経て成立している。ハンティントンはコネチカット州著作権法の立役者であるノア・ウェブスターと懇意にしていたことから、連邦著作権法もウェブスターの起草に影響を受けていると考えられている[註 6]。

1790年の連邦著作権法は、イギリスで1710年に制定されたアン法との間でも多くの共通点が指摘されている。たとえば、アン法も1790年連邦著作権法も、正式法律名が酷似しているほか、条文の内容も逐語的な引用が見られる。アン法の立法目的にも「学問の奨励」が記されており、合衆国憲法の著作権条項と方向性を同じくする[18]。しかし、その立法目的の背景には本音と建前の違いがある。イギリスではアン法の2年後に1712年印紙法が成立しており、これは書籍や新聞に課税するものであった。もともと民衆の教養レベルが低かったことから、アン法によって向上できる学力というのは、そもそも一部の知識階級に限定されており、実態は徴税目的だったと考えられている。先述のようにイギリス植民地化で学問の機会を奪われていた米国の教養レベルは、イギリス以上に悲惨な状況である。したがって米国の著作権条項に謳われている学問の奨励という理念も、著作物を利用する民衆側の学力向上ではなく、著作物を創作する著作者側にインセンティブを与え、著作物ビジネスを振興するのが実の目的だったとの説がある。そして欧州各国と双肩する水準の著作物を生み出したり、出版社を法的にコントロールして統制力を連邦議会に持たせるために、連邦著作権法の制定が必要だったとも考えられている[19]。

コネチカット州著作権法と同様に、1790年の連邦著作権法でも、著作物は登録しなければ権利の保護対象とはならなかった。著作権法における「登録」とは、著作権の主管当局 (現代の米国であればアメリカ合衆国著作権局、略称: USCO) に提出された著作物のコピーと、著作者の氏名・住所などの必要情報を記入した申請書類に基づき、法的保護の条件に合致するもののみ認める一連の法的手続である。世界的には著作権の法的保護に登録手続を必須とする「方式主義」と、登録せずとも著作物を創作した時点で自動的に権利保護される「無方式主義」に大きく分かれ、米国は方式主義を採用していた。

→「著作権 § 方式主義と無方式主義」も参照

著作権の保護期間もコネチカット州著作権法と同様、著作物の作成から14年間であり、著作者が生存している場合はさらに14年間が延長されるため、最大で計28年間が認められていた[20]。権利保護の対象も米国籍の著作者であり、米国内に流通する著作物に限定されていた[21]。すなわち米国内で出版した海外からの輸入本や、米国籍の著作者が米国外で販売した音楽レコード輸出などは権利保護の対象外であったことから、これらの著作者に印税やライセンス料が入らない事態が発生していた[22]。1800年から1860年代までは海賊版出版時代 (The Great Age of Piracy) と呼ばれ、特に1837年からの恐慌を背景に、米国内では米国外の著作物が盛んに無断・無料で複製されていた[23]。1870年代後半のハーパー (現ハーパーコリンズ) を皮切りに大手出版社が国際著作権保護支持に転じたことから1891年に国際著作権改正法が成立し[23]、著作権保護の対象が国際的な著作物にまで広がることとなった[24]。

- 著作物の保護対象の拡大

1790年当時の著作物の対象は書物 (books)、地図 (maps) および図表 (charts) の3種類に限定されていた[25]。音楽、美術、演劇は保護に値しないと連邦議会ではみなしていたためである[26]。ただし、音楽は著作権保護の対象として明文化されていなかったものの、慣習的に「書物」に分類され、著作物の登録がなされていた[24]。音楽が著作権の保護対象として正式に明文化されたのは、1831年の著作権改正法である[26]。1865年の改正法では、写真 (photographs) およびそのネガが加わった。これは南北戦争を撮影したマシュー・ブレイディの写真知名度が高かったことを受けての改正だと一般的に言われているが[26]、実際にはブレイディは1865年の法改正前の時点で写真作品をUSCOに登録しているため、ブレイディと法改正との関係性は否定されている[27]。続いて、絵画 (paintings)、図面 (drawings)、彫像 (statuary)、純粋美術 (fine art) の原型 (models) および図案 (designs) が明文化されたのは、1870年の著作権改正法である[24][26]。

1909年の改正により、著作物は書籍 (books)、定期刊行物 (periodicals)、講義 (lectures)、演劇もしくはミュージカル作品 (dramatic or dramatico-musical compositions)、音楽作品 (musical compositions)、地図 (maps)、美術作品 (works of art)、美術作品の原型 (models) および図案 (designs)、美術作品の複製物 (reproductions)、科学または技術上の図面 (drawings)、写真 (photographs)、印刷物 (prints) の11種類に分類し直している。1915年改正法では1909年改正法をベースに、映画 (motion pictures) が加わり、さらに1972年改正法では録音物 (sound recordings) が加わって13種類となった[26]。

Remove ads

国際条約と大幅改正

要約

視点

著作物の国際流通の増加に対応すべく、世界各国が著作権に関する多国間条約を締結する動きが拡がった。 米国著作権法の第101条 (各種用語の定義) によると、米国の加盟する国際条約・協定は以下のように列記されている (2019年4月現在、米国の加盟日順)。

- 万国著作権条約 (1952年採択[28]、同年発効。米国は1952年に原加盟国として署名[29])

- レコード保護条約 (1971年採択[30]、1973年発効。米国も1973年に批准し、1974年3月10日から施行[31])

- ベルヌ条約 (1886年採択[32]、1887年発効。米国は約1世紀後の1988年に加入し、1989年3月1日から施行[33])

- TRIPS協定 (1994年採択、1995年発効[34]。米国は1995年1月1日から施行[35])

- WIPO著作権条約 (1996年採択、2002年発効[36]。米国は1997年署名、1999年批准、2002年3月6日より施行[37])

- WIPO実演・レコード条約 (1996年署名、2002年発効[38]。米国は1997年署名、1999年批准、2002年5月20日より施行[39])

- その他 (条文上では特に定義されていない)

→条約の採択・発効・批准の違いについては「条約 § 条約の締結」を、世界各国の著作権関連条約加入状況については「en: List of parties to international copyright agreements」を参照

世界的には3. ベルヌ条約をベースに著作権保護の共通化が始まったが、19世紀当時は外交上、他国へ干渉しないモンロー主義の立場をとっていたことから、米国はベルヌ条約の協議の場には参加していたものの、原加盟は見送っている[40]。さらに、ベルヌ条約が1908年のベルリン改正で無方式主義を採用したことから、英米法の流れを汲む方式主義の米国はベルヌ条約に加盟できなかった[40]。また英米法では財産権 (著作物を複製して富を得る権利) の側面を著作権法で規定・保護していたのに対し、大陸法では財産権だけでなく人格権 (著作物は著作者の思想・感情を表現したものであり、著作物の改変は人権侵害との考え方) も認めている違いがある。そこでベルヌ条約未加盟の米国とラテンアメリカ19か国は、1910年にベルヌ条約の条件を緩和した内容のブエノスアイレス条約を採択した[註 7]。

続いてUNESCOの支援の下、ブエノスアイレス条約をベースとして起草された万国著作権条約が採択され、ベルヌ条約加盟国の多くもこれを批准したことから、米国と欧州・日本などの各国をまたぐ国際的な著作物が保護されることとなった。しかしベルヌ条約と比べて万国著作権条約は保護内容が緩やかであった。加えて、万国著作権条約締結時の米国著作権法は1909年改正 (Copyright Act of 1909) ベースであったため、「司法判断の際に役立たない」「時代遅れの産物」[43]、「国際標準から取り残されている」[44]といった批判が有識者や著作権利益擁護団体などから長年なされてきた[註 8]。

→「万国著作権条約 § 発効時のベルヌ条約との比較」も参照

こうしたベルヌ条約批准に向けた国内法整備の気運の中、米国著作権法における20世紀最大の大幅改正が1976年の著作権改正法 (Copyright Act of 1976; 1976年制定、1978年1月1日施行) によって実現した[註 9]。1976年の改正以前は連邦法が既発表著作物を、そして州法が未発表著作物の著作権をそれぞれカバーしていたが、1976年の改正によって正式に未発表著作物も連邦法による保護下に含まれることとなった。これに伴い、USCOへの著作物の登録も任意となっている[46]。また当改正以前は、フェアユースが専ら司法判断に任されていたものの、当改正によって正式に成文化された[47]。

さらに技術革新や社会需要の変化に伴い、1976年の著作権改正法では著作物の定義が広がった。著作物の定義を記した第102条や、連邦議会に提出された改正法の主旨文には、映画、テレビ、ラジオ、コンピューター・プログラムなどの文言が登場している[48]。映画を例にとると、米国における映画館のスクリーン数は1975年頃を境に急激に増加しており、ハリウッド映画業界の転換期とされている[49]。またIT業界では、マイクロソフト社の前身であるTraf-O-Data社が1972年に[50]、Apple Computer社が1976年にそれぞれ創業するなど[51]、コンピューター・プログラムが米国産業の成長の柱となり始めた時代でもある。貿易赤字に苦しんでいた当時の米国にとって、米国著作権法を改正することで、映画やITなどの知的財産を国際水準で保護して、輸出を促進する狙いがあったとの指摘もある[52]。

続いて1988年制定・1989年施行のベルヌ条約履行法 (Berne Convention Implementation Act of 1988) によって、米国も無方式主義に転換したほか、建築著作物も著作権保護の対象となった[53]。さらに1990年制定の視覚芸術家権利法 (Visual Artists Rights Act of 1990、略称: VARA) により、視覚芸術作品に限って著作者人格権も新たに保護対象となった。

→「著作権法 (アメリカ合衆国) § 視覚芸術著作物」も参照

Remove ads

デジタル著作物対応

要約

視点

1990年代からのインターネット普及に伴い、著作物がデジタル化されてインターネット上で流通するようになった。このような社会変化を受け、国際的にはWIPO著作権条約が1996年に採択された。これに呼応する形で、米国内では1998年にデジタルミレニアム著作権法 (DMCA) を成立させ、デジタル著作物に関する著作権侵害の罰則と、インターネット関連事業者の免責条件が明文化された。しかし、著作権侵害の有無が不明瞭でも「とりあえず削除」のインセンティブをインターネット事業者に与えうるとして、DMCAへの批判の声は国内外から寄せられている[54][55]。

DMCA成立以降も、デジタル著作物に関連する法案は連邦議会に多数提出されているが、大幅な改正は廃案が続いている[56]。2010年に提案され、上院のみ通過した後に廃案になったオンラインにおける権利侵害および偽造防止法 (略称: COICA) や、COICAの修正案として位置づけられていたが2011年に廃案となったPROTECT IP法案 (略称: PIPA)、同2011年に廃案となったオンライン海賊行為防止法案 (略称: SOPA) と商業ストリーミング重犯罪取締法案、SOPAの対案として同2011年に提出されたが廃案となったデジタル取引オンライン保護取締法案 (略称: OPEN Act) などが例として挙げられる[註 10]。

DMCAに関連する小規模な改正法としては、SIMロック解除合法化法(The Unlocking Consumer Choice and Wireless Competition Act) が2014年に可決・制定されている。携帯電話事業者の許可なく携帯電話のSIMロックを解除すると、DMCAが定める技術的保護の回避禁止 (端末に内蔵されるソフトウエアの変更禁止) に抵触してしまう。これを法的に回避するため、DMCAの免除措置が行われてきたが、免除更新が切れた2013年からは違法となっていた。2014年のSIMロック解除合法化法成立によって、再び暫定的に合法化している[58][59]。

その他の分野を見ると、デジタル配信の音楽ダウンロードや電子書籍など、デジタル著作物の社会普及を勘案し、米国著作権法第109条で定めた消尽論 (著作物複製の所有者が自由に売却できる権利) をこれらデジタル著作物に拡大して適用すべきか検討段階にある。特にデジタル・レンタルの分野では消尽論の適用による利便性の向上が見込まれるものの、ライセンス許諾の観点で時期尚早の政府介入が逆に市場の発展を歪めるとの意見が米国商務省のインターネット政策タスクフォースよりあがっている[56]。

また、著作権者と著作物の利用者の仲介役は著作権管理団体の半ば独壇場であったが、インターネットの普及によって構図が変わった。著作権者側の窓口が著作権管理団体なのに対し、利用者側の窓口をインターネットサービス事業者や携帯電話などの通信事業者が務める構図である[60]。音楽業界を例にとると、Amazon MusicやSpotifyなどが著作権利用料込みで一般ユーザに課金し、それを一括して著作権管理団体に支払うマネーフローである。これらインターネットサービス事業者の市場における存在感が増すにつれ、著作権者や著作権管理団体との利害衝突も発生している。これに関しては米国よりも欧州連合 (EU) が先行しており、2019年4月可決・同年6月施行の「デジタル単一市場における著作権に関する指令」に基づき、EU加盟国は国内法を整備する義務を負い、権利者サイドとインターネットサービス事業者サイドの利害調整と単一化を目指している。

Remove ads

関連項目

- 著作権 - 世界各国共通の法的概念を解説

- 著作権の歴史 - 著作権に関する世界全体の歴史背景を解説

- 著作権法の歴史 (フランス) - 大陸法系諸国に大きな影響を与えたフランス著作権法の歴史背景を解説

- 著作権法 (アメリカ合衆国) - 米国著作権法の逐条解説など

- 著作権法の判例一覧 (アメリカ合衆国)

註釈

- 完全に州法が廃止されたわけではなく、州法は主にUSCO未登録の著作物を対象とした権利保護に活用されている。また、連邦法で著作権の保護対象外として挙げられていない著作物が、州法では保護対象内であると規定されているケース (例: 州法の条文や州政府の発行書物など) がある。

- "Act of 西暦年"となっているがこれらは法律の制定年であり、施行年ではない。例えばCopyright Act of 1976は1976年に連邦議会で可決されて制定されたものの、施行は1978年1月1日である。

- 「1976年制定の著作権法 (Copyright Act of 1976) が現行法である」との記述が一部見受けられるが、これは誤りである。1790年の初回立法以外はほぼ部分修正・加筆の改訂法であり、1976年制定の改正法もその後一部が上書きされている。米国連邦法は、まず連邦議会に法案 (Bill) が提出され、可決・承認されると制定法 (Act) になり、現行法に修正・加筆がなされて更新されるプロセスを経る。したがって、著作権法の現行法全量は主に合衆国法典第17編のことを指し、Copyright Act of 1976など初回立法以外のActには改正の差分しか含まれていない。

- 条文上は「住民 (inhabitant) あるいは居住者 (resident)」と記されており、前者は米国内生まれ、後者は米国外生まれだが長期間米国に在住している者だと解されている。

- 1910年~1975年の間にもマイナー改正は複数回発生している。詳細はen: Copyright Act of 1909#Notable amendmentsを参照のこと。

Remove ads

出典

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads