トップQs

タイムライン

チャット

視点

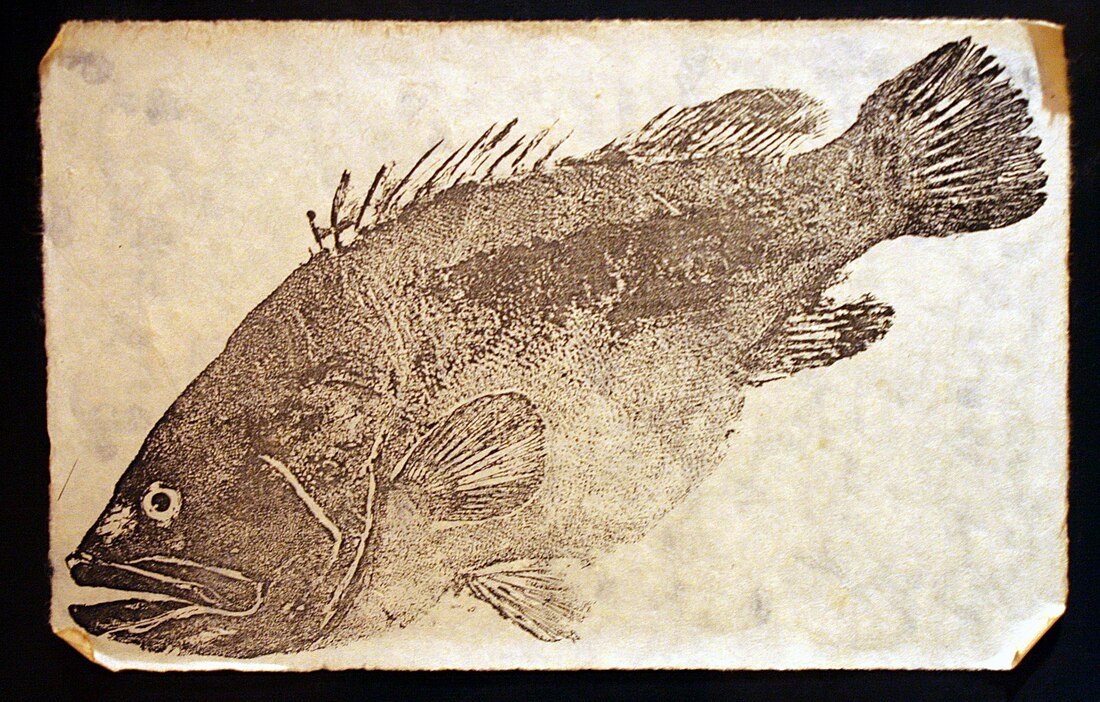

魚拓

釣りで釣った魚の像を紙に写し取ったもの ウィキペディアから

Remove ads

魚拓(ぎょたく)とは、釣りで釣った魚の像を、墨や絵の具を使って紙などに転写したもの。 釣り上げた魚の原寸大の記録を残すために行われる。

この記事には複数の問題があります。 |

魚に直接墨を塗り布や紙に写し取る「直接法」と、魚に布や紙を載せて、上から墨や絵の具で色をつける「間接法」がある。

魚拓の方法

直接法

「直接法」の大まかな工程は次のようなものである。

間接法

「間接法」の大まかな工程は次の通り。

一般に「直接法」は簡便だが細かい表現には向いていない。「間接法」は技術的に難しいが、色の使い分けが可能な事から芸術の域まで達するような作品もある。

デジタル

技術の進歩により、魚の写った写真から魚の部分のみ抜き出し、魚拓に加工してプリンターで和紙に印刷することが可能となっている。代行サービスもある[1]。

きれいな魚拓を取るコツ

- 魚のヌメリを良く取ることで、鱗などの凹凸がより良く表現できる。これは、同時に臭み予防にもなる。

- 頭、背中、鰭は濃く、腹部は薄くというメリハリをつける。これは、一般に魚の腹は淡色であるからである。

- 目には墨を付けず、後で細筆やマジックなどで書き入れる。

Remove ads

魚拓の発祥

魚拓は庄内藩が発祥とされ、日本で現存最古のものは天保10年(1839年)2月に現在の東京都墨田区錦糸町付近で釣られた鮒の魚拓「錦糸堀の鮒」とされている[2][3]。9代藩主酒井忠発が釣り上げた鮒であるとされ、2009年現在は鶴岡市郷土資料館に所蔵されている[2][3]。

庄内藩では、幕藩体制に入り、平和な世の中にあっても、尚武の心を忘れないために海釣りが奨励された。夜中に鶴岡城下を出立し、夜の山道を20km以上歩き、日本海の荒波に「庄内竿」と呼ばれる独特の長い竿を振って鯛などの大きな魚に立ち向かった。長い竿を担いで目の効かない暗く遠い山道を歩き、あれこれ戦略を立てながら釣り糸をたらし、心を張り詰めながらも静かに獲物を待ち、荒海の中から一気に大きな魚を釣り上げるのは、武士の道に通じ、鍛錬にはもってこいであった。 そして、大きな獲物は、「討ち取った敵将の首」に見立てられ、魚拓にして藩主に献上されたという。

Remove ads

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads