トップQs

タイムライン

チャット

視点

鰓脚綱

甲殻類の分類群、ミジンコ・カブトエビ・ホウネンエビなど ウィキペディアから

Remove ads

鰓脚綱(さいきゃくこう、Branchiopoda、またはミジンコ綱)とは、甲殻類を大きく分けた分類群の一つ。鰓脚類(branchiopod)と総称され、カブトエビ、ミジンコ、ホウネンエビなどを含む。陸水に生息する小型甲殻類を中心とするグループである。

Remove ads

形態

ごく一部の例外を除き、鰓脚類は主に以下のような特徴を持つ。

- 小型。大きくも数cm程度のカブトエビと無甲類で、ミジンコ類では更に微小でプランクトンとして知られる。

- 第一触角は単純で発達せず、第二触角は成体では退化的(カブトエビなど)もしくは遊泳用に発達するものがいる(ミジンコ類など)。

- 大顎に大顎髭はなく、2対の小顎は小さく目立たない。

- 胴部は多くの体節からなり、前後で付属肢のある胸部と付属肢のない腹部として区別できる(ミジンコ類の場合は体節が少ない)。

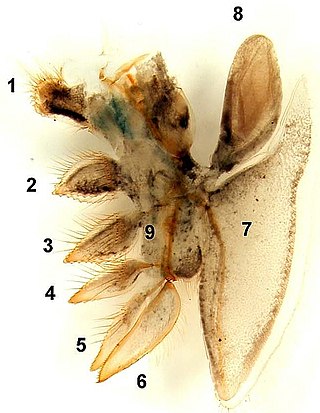

- 通常、胸部の付属肢(胸肢)は鰭状(鰓脚状 phyllopodous)の葉状脚(phyllopod)である。この付属肢の構造は、二叉型付属肢の基部(原節)のみが発達したものである(単脚目と鉤脚目のミジンコ類は胸肢は歩脚状)[1]。

- 背甲はよく発達するものが多く、往々にして胴部を左右から覆う(単脚目と鉤脚目のミジンコ類、および無甲類は背甲を欠く)。

- 成体になってもノープリウス眼は退化せず、複眼の近くに備わるものが多い。

Remove ads

生態

鰓脚類は遊泳を中心とする運動を行い、歩くような動きはしない。多くは鰭状の胸脚を波打つるように拍動させ、または発達な第二触角で跳ねるように遊泳する。

生息環境

大部分が陸水に生息する。ミジンコ類に少数の海産種があるが、それ以外は淡水性で、アルテミアのような内陸の塩水湖に生息するものもある。ミジンコ類は大きな湖から水たまりに至る、さまざまな淡水に生息する種があるが、それ以外のものは、浅い水域、それも時折り干上がるようなところに生息するものが多い。一時的な水たまりに生息するものもかなりある。

食性

主な餌は水中の微粒子、微細な植物プランクトンなどいわゆるデトリタスであり、胸脚を煽る運動の中で、水中の微粒子を口元に運び込んで食べる。ただし単脚目と鉤脚目のミジンコ類のように、肉食性のものもある。

繁殖と発育

耐久卵を産めるものが多い。生活環では、耐久卵で休眠する時期と休眠せずに繁殖する時期が交互に出るものもある。また、その際に単為生殖を行う時期があるものもある。一般の甲殻類のようにノープリウス幼生の姿で孵化し、次第に成体の形となる、またはミジンコ類のように直接に成体をそのまま小さくしたような幼体の形で出るものもある。

Remove ads

分類

要約

視点

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 2019年現在で有力視される鰓脚類の系統的位置[2]。六脚類以外の汎甲殻類は側系統群である甲殻類に属する。 |

かつて、鰓脚類は甲殻類として原始的な形質をもつと考えられていた。ただし分子系統学による知見では、むしろ派生的な系統位置にあることが支持される。早期な分子系統解析では六脚類(昆虫など)との姉妹群関係が示唆された[3]が、後に少し離れた系統にある方が有力視される[4][5][2]。はっきりと鰓脚類であると判断できる化石は、古生代後期まで遡る。カンブリア紀の Rehbachiella は、基盤的な鰓脚類であると考えられる[6][7]。

下位分類

- アメリカカブトエビ Triops longicaudatus(背甲目)

- Cyzicus californicus(カイエビ目)

2005年現在、約1200種の鰓脚類が記載されており、実際にはその2倍にも及ぶ種数が存在すると予想される[8][9]。

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 鰓脚類の内部系統関係[10]。カイエビ類の系統群は「*」で示す。 |

2018現在の分類体系は以下の通り[11]:

- サルソストラカ亜綱 Sarsostraca

- カブトエビ亜綱 Calmanostraca

- 背甲目 Notostraca(背甲は平らに開き、成体の第二触角は退化的。):カブトエビ

- 双殻亜綱 Diplostraca(1対の複眼は癒合して1つの眼のようになる。第二触角は成体でも発達。単脚目と鉤脚目を除き、全身が二枚貝のような背甲に覆われる。)

- タマカイエビ目 Laevicaudata(カイエビ類)

- カイエビ目 Spinicaudata (カイエビ類)

- Cladoceromorpha下綱(背甲は保育室として働き、自由生活のノープリウス幼生期を欠く。)

それ以前に流用された旧体系は以下の通り:

- サルソストラカ亜綱 Sarsostraca

- 葉脚亜綱 Phyllopoda

- 背甲目 Notostraca:カブトエビ

- 双殻目 Diplostraca

- タマカイエビ亜目 Laevicaudata:カイエビ類

- カイエビ亜目 Spinicaudata :カイエビ類

- キクレステリア亜目 Cyclestherida:カイエビ類

- 枝角亜目 Cladocera :ミジンコ類

化石のみによって知られる目は以下の通り:

- †レピドカリス目 Lipostraca : †レピドカリス Lepidocaris

- †ジェアンロゲリウム目 Kazacharthra

古くはヴァコニシア(Vachonisia)を含んだAcercostraca目も鰓脚類と考えられたが、これは後にマルレロモルフ類(Marrellomorpha)という別系統の化石節足動物に属するものであると判明した[12]。

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads