トップQs

タイムライン

チャット

視点

Baudot Code

ウィキペディアから

Remove ads

Baudot code(ボドー・コード)は、フランスの技術者エミール・ボドーが1870年代に発明し1876年3月に特許を取得した文字コードであり(フランス特許第111719号)、5ビット方式のコードである。その後に改良版も開発されたが、それも含めて、大元の発明者の名前をとりボドー・コードと呼ばれている。

概要

要約

視点

エミール・ボドーが発明した5単位(5ビット)方式のコーディング。ITA No.1に採用された。

その後、ドナルド・マレーがこれを改良し1905年に特許を取得し、ITA No.2として採用された。

- 歴史

これ以前の電信において文字の転送(伝達)に通常用いられていたものはモールス符号である。

フランス電信公社の技術者エミール・ボドーは1872年に、自身初のマルチプレックス方式の電信機を開発[1]。 エミール・ボドーは、6ビットのコードを、5ビットのコードに変更し、1876年に特許を取得[2]。(アルファベットを5ビットで表現するというアイディアはドイツのゲッチンゲン大学のカール・フリードリヒ・ガウスやヴィルヘルム・ヴェーバーにより1834年に示唆されていた)[3][4]。ボドーが取得したフランス特許は、「電信装置」に対するものである。コーディング方式自体はアイデアに相当し、当時のフランスの法体系ではアイディアに関する特許取得は認めらなかった。

ITA No.1

エミール・ボドーのボドー・コードは「国際テレグラフ・アルファベット No. 1」となった。

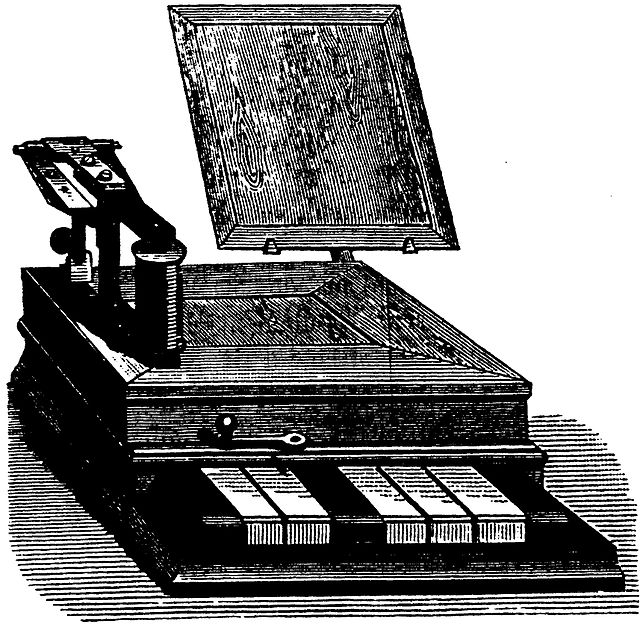

ボドーのコードは手動の装置(右上に掲載)で送出された。左側の2つのキーを左手の指2本で操作し、右側の3つのキーを右手の指3本で操作する。一度キーを押すとロックされ、信号が送出されるまでロック状態が保たれ、信号送出が終わると開放され次の入力ができる状態となりクリック音がしてオペレータに入力をうながす(そしてこの音は同期信号として知られるようになった)。ある一定のリズムで操作する必要がある装置であり、普通の操作速度は 30 words per minute(30語 / 分)であった [5]。

下にボドー・コードの表を示す(なお下の表内で、左側に V, IV、 右側に I, II, IIIのビットが掲載され、一見したところでは不自然な順や区切りになっているが、これは間違いではなく、電信機(右上に掲載)のメカニズムが実際にそうなっているので、そのまま掲載されている。このままの状態が、本物のボドー・コードである)。

なお上のオリジナルのボドー・コードはボドーの手動の電信装置のためのコードであり、このオリジナルのコードで動くテレタイプ端末は一度も製造されたことは無い[6]。

ITA No.2

やがて、さらにそれを改良・発展させたものをドナルド・マレーが1905年2月にジャーナル・オブ・インスティテューション・オブ・エレクトリカル・エンジニアーズ (Journal of the Institution of Electrical Engineers) 誌上で発表した。

1931年5月にスイスのベルンで開催された第3回CCIT (Création du Comité consultatif international télégraphique) において国際電信アルファベット No.2 (International Telegraph Alphabet No.2: ITA2) として承認され、当時のテレタイプ端末の一番標準的なコードとして用いられた(ASCIIコードが一般化するまで用いられた)。

- ※「WHO ARE YOU?」と書いてある部分は「あなたは誰ですか?」と問い合わせ(enquiry インクワイアリ)をする時に使用され、略記でENQとも表記される。

シフトコードで活字を切り替える方式なので、FIGS(数字・記号)コードで数字・記号に切り替えると次にLTRS(文字)コードでアルファベットに戻すまで数字・記号のままである。[注 1]

一文字ごとに下位ビットからスタートビット1・ストップビット1.5の調歩同期方式(非同期)で送り出される[要出典]。 [注 2] [注 3]

現在では企業などでテレックスが使用されることも減りITA No.2が使用されることはめっきり減ったが、現在もアマチュア無線のRTTYでは使用されている。

次の表(要出典)は、ITA No.2の文字コードとUS Bell方式の文字コードの比較である。

- ※ ITA2とアメリカの US Bellでは、記号のコードに若干の相違がある。

- ※ (上で説明したが)ENQは他の端末へ「あなたは誰ですか?」と問い合わせる時に使用される。

- ※ FIGSの0D,14,1Aコードは、ITA2では保留域となっており、国際テレックスでは使用されない。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads