トップQs

タイムライン

チャット

視点

NOVA (ロケット)

ウィキペディアから

Remove ads

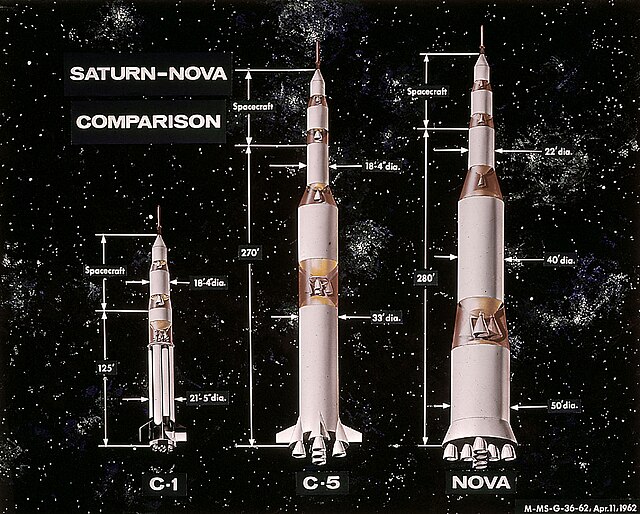

NOVAロケットには2系統があり、一方は元々NASAがサターンVと同様の目的のために設計を進めていた最初の重量物打ち上げロケットで、もう一方は後に火星有人探査を目的とするためサターンVよりも更に大型化した。この2系統の設計は本質的に別物であるが、NOVAは多くの場合、ロケットの仕様を意味するのではなくサターンVよりも大型のロケットを意味する。紛らわしいことに、最終的なサターンVの設計は初期のいくつかのNOVAの設計案よりも大きい。NOVAのイラストでは "Nova C8" が良く使われる。同様に歴史的な記録が明確ではない事によってNova C8の概念は検討された「サターン C-8」に近いとされ、エンジンと1段目の安定翼の配置が異なる。

Remove ads

月ロケット

要約

視点

最初のNOVAの系列はNASA内で1959年に設計された。この計画では複数の設計案が出され、最小の案では4機のF-1エンジンが1段目に搭載され、上段にはJ-2エンジンを搭載した。設計では24トンのペイロードを月軌道に投入する能力を有していた。これらの設計案は1959年1月27日にアイゼンハワー大統領へ提出された。

NOVAの設計案は月探査だけのためではなかった。空軍のルネックス計画でも下段を固体燃料ロケットエンジン、上段に液体水素燃料のJ-2またはM-1を搭載する案が出された。陸軍のレッドストーン工廠のフォン・ブラウンが開発中だった「ジュノーV」の設計は1段目にジュピターミサイルとレッドストーンミサイルのエンジンとタンクを束ねて上段にタイタンミサイルを使用するものだった。

1959年に陸軍はこれ以上大型ロケットの開発は行なわないことを決定した。これによりフォン・ブラウンのチームはNASAへ移った。NASAでは2機種の大型ロケットの設計があった、一つは独自に開発していたNOVAで、もう一つがフォン・ブラウン達が持ち込んだジュノーから改名されたサターンだった。NASAと空軍は2年以上に渡って調査を継続していたが、ケネディー大統領により10年以内に月へ有人着陸するためにNASAのアポロ計画が採用され、ルネックス計画は終了した。

NASAが当初予定していたNOVAは月へ宇宙船全体が着陸して「直接上昇」するミッション形態だったので、単一の大型の宇宙船を軌道に投入する必要があった。フォン・ブラウンは地球軌道へ打ち上げる重量を減らす必要があった。ミッションを開始するために必要な宇宙船の開発により、当初想定していたよりも大幅に重くなることが判明したのでNOVAの設計は小さすぎ、サターンの原型の設計では最大15回の打ち上げにより軌道上で部品を組み合わせて燃料を入れる案だった。

NOVAではまだ直接上昇案を目標としており大規模な打ち上げ能力を要していた。最も強力で結果的に「標準型」となる設計案の8Lでは8基のF-1エンジンを下段に備えることにより、68トンを月遷移軌道へ投入する能力を有した。この系列の他の設計案では、F-1エンジンを大型の固体燃料ロケットに換装したり上段に原子力ロケットを使用することにより48トンから75トンのペイロードを月軌道へ投入するとしていた。

複数の増強型サターンも同様に検討されたが、フォン・ブラウンによる元のサターンの設計はA-1型になり、A-2はタイタンミサイルをジュピターに置き換えられた。もっとも強力なB-1型ではタイタンを複数の束ねて2段目に使用したがその他はA-1と似ているものだった。より「過激な」提案は新しいエンジンが必要とされる「Cシリーズ」の中にまとめられた。C-1はA-1と似ていたが、タイタンのエンジンの派生型を備えた新しい上段を採用した。C-2はJ-2エンジンを搭載した。C-3からC-5は同じJ-2を使用したが、新しい1段目が加えられ、それぞれ3、4、5基のF-1エンジンを使用した。フォン・ブラウンは当時C-3を2基使用する地球軌道ランデブー案を支持した。1961年までに多くの案が議論されたが結果は両チームが予期しないものだった。

直接上昇や地球軌道ランデブーに対して、作業部会は第3の月軌道ランデブー(LOR)を採択した。LORではサターンC-3とNOVA8Lの中間程度の打ち上げ能力が必要とされた。低軌道へ約90トンの打ち上げ能力を持つ新しいロケットの開発ではサターンC-5が適任だった。C-2型は同様に試験システムとして製造されC-5の準備が整うまでに打ち上げ試験用として計画された。

NOVAよりもサターンが選ばれた要因はサターンC-5は後にMichoud組み立て施設として知られるニューオーリンズ郊外の既存の設備で建造可能なことだった。NOVAロケットは直径が大きいため、新しい製造設備を建設する必要があった。

Remove ads

火星ロケット

要約

視点

アポロ計画の継続によりNASAの設計者達はアポロ計画後の需要を探し始め、次に火星有人飛行に狙いを定めた。そのためにはサターンVでさえも小さ過ぎたので、低軌道へ最大で約450トンの打ち上げ能力を持つ第2系列のNOVAの設計を始めた。NASA内で設計した原型のNOVAとは異なり、新しい設計はアポロ計画で受注できなかったすなわちジェネラル・ダイナミクスやマーティン・マリエッタ等の主要な航空機製造会社が担当した。ダグラス・エアクラフトのPhilip Bonoも同様に彼自身の迷惑な提案を送る事を決めた。

全ての企業が様々な仕様書を提出した。それらの大半は既存の技術を基にしており適切に拡大していた。例えばマーティン社は最小の設計で14基のF-1エンジンを1段目に使用した1Bで低軌道へ約300トンを投入する案で、その規模はサターンVの3倍以上だった。しかしながら同時に提案された複数の「先進的」な設計では最新の、しかし開発段階にあったエアロスパイクエンジン等を使用していた。

提案が提出されてからまもなくアポロ計画後の資金はかなり厳しくなることが明らかになりつつあった。NASAはNOVA計画を1964年に止めた。

名称の"NOVA"は1950年代から60年代にかけて30以上の提案/調査されたロケットに使用された。その名称が与えられた提案を以下に示す。

ダグラス

- Nova DAC ISI

- Nova-1 DAC

- Nova-2 DAC

ゼネラル・ダイナミックス

- Nova C

- Nova D

- Nova GD-B

- Nova GD-E

- Nova GD-F

- Nova GD-H

- Nova GD-J

マーティン・マリエッタ

- Nova MM 14A

- Nova MM 14B

- Nova MM 1B

- Nova MM 1C

- Nova MM 24G

- Nova MM 33

- Nova MM 34

- Nova MM R10E-2

- Nova MM R10R-2

- Nova MM S10E-1

- Nova MM S10E-2

- Nova MM S10R-1

- Nova MM S10R-2

- Nova MM T10EE-1

- Nova MM T10RE-1

- Nova MM T10RR-2

- Nova MM T10RR-3

NASA

- Nova 4L

- Nova NASA

- Nova 4S

- Nova 5S

- Nova 7S

- Nova 8L

- Nova 8L Mod

- Nova 9L

コンベア

- Nova A

- Nova B

Nova C8の仕様

Remove ads

比較

関連項目

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads