トップQs

タイムライン

チャット

視点

X線撮影

X線を用いて、物体の内部を画像化する技術 ウィキペディアから

Remove ads

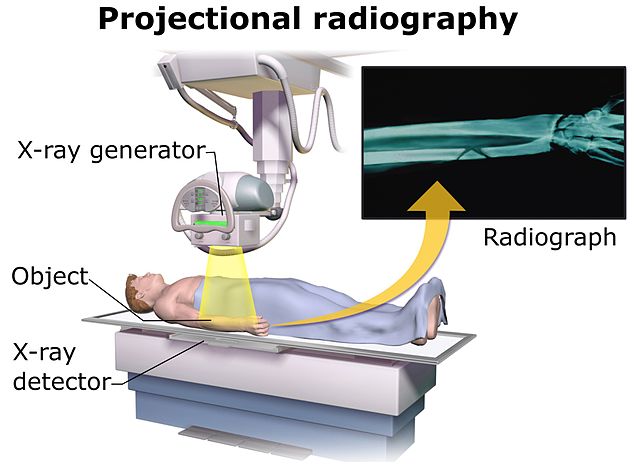

X線撮影(エックスせんさつえい、Radiography)は、エックス線を目的の物質に照射し、透過したエックス線を写真乾板・写真フィルム・イメージングプレート・フラットパネルディテクターの検出器で可視化することで、内部の様子を知る画像検査法の一種である。

医療のほか、空港の手荷物検査や構造物の非破壊検査に利用されている。X線の発見者であるヴィルヘルム・レントゲンに因み、レントゲン撮影または単にレントゲンとも呼ぶ。医療従事者は X‐ray Photograph を略して X-P ともいう。また、一般撮影検査とも呼ぶ[1]。

Remove ads

原理

最も一般的に知られている単純X線撮影では、X線照射装置とフィルムの間に体を置き、感光させて画像化する。X線は感光板を透過する際に乳剤を感光させるため、体がX線を通過させた部分では黒く写り、体がX線を阻止した場合には、その部分が白く写る。

診療では、前者の黒く写った部分を「明るい」、後者の白い部分を「暗い」と表現するが、これはすなわち、肺炎や腫瘍などでは、X線透過度が低くなって、フィルムに白い影を落とすところからきた表現である。X線の透過度が高い組織としては、皮膚や空気(肺)、筋肉、軟骨などがある。逆にX線の透過度が低いものとしては骨や、組織をより明瞭に描き出すために入れる造影剤がある。

感光剤を塗りつけたフィルムの代わりに、IP(イメージングプレート)やFPD(フラットパネルディテクター)を使う、CR(コンピューテッドラジオグラフィー)が今は主流である[2]。またフィルムレスのX線写真も、大病院をはじめ普及しつつある。コンピュータX線撮影の項も参照。

- 手にX線照射し、プレートへ感光させる

- フィルムをシャウカステンにセットし読影

Remove ads

X線撮影装置の開発

世界初のX線撮影装置は、ドイツ帝国のシーメンスが開発に成功し、1898年に大日本帝国へ輸入されている。日本でも1909年に初の国産機を第三高等学校教授で理学博士の村岡範為馳(はんいち)が、島津製作所の全面協力で開発に成功している。『ダイアナ』と『ニューオーロラ』の2機種は、島津創業記念資料館に保存されており、実用的な安定性を誇っていた。

医療分野での利用

レントゲンがX線を発見して以来、医療分野では、主に骨や肺の病変を描き出す画像診断として積極的に利用されてきた。

→歴史については「診療放射線技師 § 歴史」を参照

X線撮影に比べMRI、CTのほうが画像の有用性が高い場合もあるが、X線撮影は簡便性や経済性に優れており、現在でも検診など大部分の診療施設で用いられている。救急では、CTは従来は撮影時間が長かったが、ヘリカルスキャン、MDCTの登場で撮影時間が減り、単純X線写真の割合は減ってきている。また、放射光X線を用いたCTでは非常に細かい部分まで分かるので顕微鏡的な画像が期待されている[2]。また、X線撮影装置は小型化する事も可能であり[3]、可搬型のX線撮影装置により患者をX線撮影室に連れて行かずに居室でX線撮影したり、また往診時に装置を携帯して在宅の患者をX線撮影する事も可能である。

単純X線撮影

→詳細は「単純X線撮影」を参照

主な利用法として以下のようなものがある。

造影X線写真

X線を通さない造影剤(バリウムなど)を経口・経静脈的に投与したのちに撮影することで、普通は描出されない消化管や血管の様子をも描出できる。造影剤を使わないX線写真は、造影X線写真に対して単純X線写真と呼ぶ。

コンピュータ断層撮影

→詳細は「コンピュータ断層撮影」を参照

透視

X線を連続的に照射し、テレビモニタを通じて映像を観察する。被曝量は多くなるが、病変によっては診断や治療に必要となる。

X線撮影による医原病

ジョンズ・ホプキンス大学医学部の研究によって、レントゲン検査で医療被曝を経験した女性は、レントゲン未経験者の同年齢の女性に比べると、ダウン症児が生まれる確率が7倍も高いことが明らかになっている。この報告の正確さは、他の研究によっても裏付けられている[7][信頼性の低い医学の情報源?]という。

高齢出産で障害児などが生まれた場合、その原因の一つは、出産するまでに母親が何度も不用意に浴びてきた(医師や医療従事者らによって浴びせられてきた)必要もないX線にあったのだ[8][信頼性の低い医学の情報源?]、とロバート・メンデルソンによって指摘されている。 (→医原病も参照可)

Remove ads

医療分野以外での利用

空港などでの手荷物検査(飛行機に乗る前にバッグやノートパソコンなどの手荷物を機械にくぐらせる)や、建築物や配管など構造物内部の非破壊検査の一環として放射線透過検査に利用されている[2]。また、ボディチェックを行う際に、後方散乱X線検査装置などが利用されることもある。

エックス線撮影を利用した捜査

荷送人の依頼に基づき宅配便業者の運送過程下にある荷物について、捜査機関が、捜査目的を達成するため、荷送人や荷受人の承諾を得ずに、これに外部からエックス線を照射して内容物の射影を観察し、その写真を疎明資料として捜索差押許可状を得て、これをもとに荷受人の受け取った宅配便荷物の中および同関係者の居室内から発見された覚醒剤等について、その証拠能力が刑事裁判で争われた。下級裁判所が覚醒剤を証拠として採用し、被告人に有罪判決を出したので被告人が上訴した。

この件で 最高裁判所第三小法廷平成21年9月28日決定 は、

- 「その射影によって荷物の内容物の形状や材質をうかがい知ることができる上、内容物によってはその品目等を相当程度具体的に特定することも可能であって、荷送人や荷受人の内容物に対するプライバシー等を大きく侵害するものであるから、検証としての性質を有する強制処分に当たるものと解される。そして、本件エックス線検査については検証許可状の発付を得ることが可能だったのであって、検証許可状によることなくこれを行った本件エックス線検査は、違法であるといわざるを得ない。」

本件覚せい剤等は、違法な本件エックス線検査と関連性のある証拠であるとすれば、違法収集証拠排除法則により、その証拠能力が否定されそうであるが、

- 「しかしながら、本件エックス線検査が行われた当時、本件会社関係者に対する宅配便を利用した覚せい剤譲受け事犯の嫌疑が高まっており、更に事案を解明するためには本件エックス線検査を行う実質的必要性があったこと、警察官らは、荷物そのものを現実に占有し管理している宅配便業者の承諾を得た上で本件エックス線検査を実施し、その際、検査の対象を限定する配慮もしていたのであって、令状主義に関する諸規定を潜脱する意図があったとはいえないこと、本件覚せい剤等は、司法審査を経て発付された各捜索差押許可状に基づく捜索において発見されたものであり、その発付に当たっては、本件エックス線検査の結果以外の証拠も資料として提供されたものとうかがわれることなどの諸事情にかんがみれば、本件覚せい剤等は、本件エックス線検査と上記の関連性を有するとしても、その証拠収集過程に重大な違法があるとまではいえず、その他、これらの証拠の重要性等諸般の事情を総合すると、その証拠能力を肯定することができると解するのが相当である。」とした。

Remove ads

文化

靴がフィットするか確認するのにShoe-fitting fluoroscopesが、1920年代から1970年代まで、アメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、南アフリカ、ドイツ、スイスなどの靴屋に置かれていた[9]。研究でX線の危険性が判明するとともに規制が進み、最終的に導入していた国々で禁止されて姿を消すこととなった。

ソビエト連邦

ソビエト連邦では定期的なX線撮影が国民全員に義務付けられていた。そこで撮影された写真は、当時禁止されていた西側の音楽を録音する肋骨レコードを密造するのに流用された[10]。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads