상위 질문

타임라인

채팅

관점

남극해

남극을 둘러싸고 있는 바다 위키백과, 무료 백과사전

Remove ads

남극해(南極海, Antarctic Ocean)는 남대양(Southern Ocean)이라고도 불리며,[1][note 4] 세계 대양의 최남단 해역으로 일반적으로 남위 60도 이남 바다를 가리키며 남극을 둘러싸고 있다.[5] 21,960,000 km2 (8,480,000 mi2)의 면적을 가지고 있으며, 5대 주요 해양 구역 중 태평양, 대서양, 인도양보다 작고 북극해보다 큰 두 번째로 작은 대양이다.[6]

남위 60도 이남으로 정의되는 남극해의 최대 깊이는 2019년 2월 초 파이브 딥스 원정에서 조사되었다. 이 원정대의 다중 빔 소나 팀은 남위 60도 28분 46초, 서경 25도 32분 32초에서 7,434 m의 가장 깊은 지점을 확인했다. 원정대장이자 수중 잠수정 조종사인 빅터 베스코보는 2019년 2월 3일에 처음으로 성공적으로 바닥을 방문한 유인 잠수정 DSV 리미팅 팩터의 이름을 따서 이 가장 깊은 지점을 "팩토리안 딥"으로 명명할 것을 제안했다.[7]

1770년대에 제임스 쿡의 항해를 통해 지구의 남위도에 바다가 둘러싸여 있다는 것이 증명되었다. 하지만 지리학자는 남극해를 계절에 따라 변동하는 남극 수렴대(남극에서 북쪽으로 흐르는 차가운 물이 더 따뜻한 아남극 해수와 섞이는 해양 지역[8])으로 경계가 정해진 수역으로 정의해야 하는지, 아니면 아예 정의하지 않고 그 물을 태평양, 대서양, 인도양의 남쪽 한계로 간주해야 하는지에 대해 종종 의견이 일치하지 않았다. 국제 수로 기구 (IHO)는 남극해 역전순환의 완전한 중요성이 확인된 후 마침내 논쟁을 해결했고, 이제 남극해라는 용어는 그 순환의 북쪽 한계 이남에 있는 수역을 정의한다.[9]

남극해 역전순환은 더 잘 알려진 대서양 경면 역전순환(AMOC)에 이어 전 지구적 열염순환의 마지막을 구성하기 때문에 중요하다.[10] AMOC와 마찬가지로, 기후변화에 의해 상당한 영향을 받아 해양 성층화가 증가했으며,[11] 이로 인해 순환이 크게 둔화되거나 심지어 임계점을 넘어 완전히 붕괴될 수도 있다. 후자는 전 세계 날씨와 이곳의 해양 생태계 기능에 수세기 동안 부정적인 영향을 미칠 것이다.[12][13] 진행 중인 온난화는 이미 이곳의 해양 생태계를 변화시키고 있다.[14]

Remove ads

정의 및 용어 사용

요약

관점

해양과 바다의 경계 및 이름은 1919년 7월 24일 IHO의 전신인 국제 수로국이 제1차 국제 회의를 소집하면서 국제적으로 합의되었다. IHO는 이를 1928년 첫 발행본인 "대양과 바다의 경계"에 게시했다. 첫 발행본 이후 남극해의 경계는 점진적으로 남쪽으로 이동했다. 1953년부터는 공식 발행본에서 제외되었으며, 각 지역 수로국에서 자체적으로 경계를 정하도록 했다.

IHO는 2000년 개정판에서 남위 60도 이남의 해역을 포함하는 해양과 그 정의를 포함했지만, 동해의 이름에 대한 논쟁과 같은 일부 내용에 대한 지속적인 교착 상태로 인해 공식적으로 채택되지 않았다. 2000년 IHO 정의는 2002년에 초안으로 배포되었으며, IHO 내부 및 CIA 월드 팩트북과 메리엄-웹스터와 같은 다른 기관에서도 사용하고 있다.[6][15]

오스트레일리아 정부는 남극해가 오스트레일리아 바로 남쪽에 있다고 간주한다 (#오스트레일리아의 입장 참조).[16][17]

내셔널 지오그래픽 협회는 2021년 6월에 이 대양을 공식적으로 인정했다.[18][19] 이전에는 다른 세계 대양과는 다른 글꼴로 표시되었고, 대신 태평양, 대서양, 인도양이 인쇄 및 온라인 지도에서 남극까지 확장되는 것으로 나타났다.[20][21] 지도 제작사 중 남극해라는 용어를 지도에 사용하는 곳으로는 Hema Maps[22]와 GeoNova가 있다.[23]

20세기 이전

"남극해"는 바스코 누녜스 데 발보아가 파나마의 북쪽에서 접근하여 태평양을 처음 발견한 후, 이 스페인 탐험가가 만든 태평양 또는 남태평양의 옛 이름이다.[24] "남해"는 덜 고풍스러운 동의어이다. 1745년 영국 의회법은 "아메리카의 서쪽 및 남쪽 대양"으로 향하는 북서항로를 발견하는 것에 대한 상을 제정했다.[25]

미지의 남극 지방을 둘러싼 해역을 지칭하기 위해 "남극해"를 사용한 저자들은 다양한 한계를 사용했다. 제임스 쿡의 두 번째 항해 기록은 누벨칼레도니가 그 경계에 있다고 암시한다.[26] 피콕의 1795년 지리 사전은 "아메리카와 아프리카의 남쪽"에 있다고 했다.[27] 1796년 존 페인은 북쪽 한계로 40도를 사용했다.[28] 1827년 에딘버러 가제티어는 50도를 사용했다.[29] 1835년 패밀리 매거진은 "대남극해"를 남극권을 따라 "남극해"와 "남극해"로 나누었는데, 남극해의 북쪽 한계는 혼곶, 희망봉, 반디멘스랜드, 뉴질랜드 남부를 잇는 선이었다.[30]

영국의 1834년 사우스오스트레일리아법은 신생 사우스오스트레일리아주의 남쪽 경계를 이루는 해역을 "남극해"라고 기술했다. 빅토리아주의 1881년 입법회법은 베언스데일의 일부 구역을 "뉴사우스웨일스주 경계를 따라 남극해까지"로 경계를 정했다.[31]

1928년 경계 설정

1928년 "대양과 바다의 경계" 초판에서 남극해는 남쪽으로는 남극, 북쪽으로는 남아메리카, 아프리카, 오스트레일리아, 브로턴섬에 이르는 육지 기반의 경계로 구분되었다.

사용된 상세한 육지 경계는 칠레의 혼곶에서 동쪽으로 아프리카의 아굴라스곶까지, 그리고 더 동쪽으로 오스트레일리아 본토 남부 해안을 따라 케이프 리윈까지, 서오스트레일리아주였다. 케이프 리윈에서 경계는 오스트레일리아 본토 해안을 따라 동쪽으로 케이프 오트웨이, 빅토리아주, 그 다음 남쪽으로 배스 해협을 가로질러 킹아일랜드의 케이프 위컴까지, 킹아일랜드 서부 해안을 따라, 배스 해협을 가로질러 남쪽으로 케이프 그림, 태즈메이니아주까지 이어졌다.

이후 경계는 태즈메이니아 서부 해안을 따라 남쪽으로 사우스이스트곶까지 이어졌고, 그 다음 동쪽으로 뉴질랜드의 브로턴섬까지 간 후 혼곶으로 돌아갔다.[32]

1937년 경계 설정

남극해의 북쪽 한계는 IHO의 1937년 "대양과 바다의 경계" 제2판에서 남쪽으로 이동했다. 이 판부터는 해양의 북쪽 한계가 육지와 접하지 않게 되었다.

제2판에서 남극해는 남극에서 북쪽으로, 아프리카의 아굴라스곶(동경 20도)과 서오스트레일리아의 케이프 리윈(동경 115도) 사이의 남위 40도까지, 그리고 뉴질랜드의 오클랜드섬(동경 165도 또는 166도 동쪽)과 남아메리카의 혼곶(서경 67도) 사이의 남위 55도까지 확장되었다.[33]

아래에서 더 자세히 논의될 바와 같이, 2002년 판 이전에는 해양의 경계가 그 안에 있는 바다를 명시적으로 제외했다. 그레이트오스트레일리아만은 1928년 판에서는 이름이 없었으며, 1937년 판에서는 위 그림과 같이 경계가 정해졌다. 따라서 1928년에 지정된 이전 남극해 수역을 포함했지만, 1937년까지는 기술적으로 인접한 세 대양 중 어느 곳에도 속하지 않았다.

2002년 초안에서는 IHO가 "바다"를 "대양" 내의 하위 구분으로 지정했으므로, 2002년 협약이 당시 시행되었다면 만은 여전히 남극해 안에 있었을 것이다. 현재와 이전 해양의 경계를 직접 비교하려면 "바다"에 대한 IHO 용어의 2002년 변경이 비교에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 고려하거나 최소한 인지해야 한다.

1953년 경계 설정

남극해는 1953년 "대양과 바다의 경계" 제3판에 등장하지 않았으며, 발행본의 각주에는 다음과 같이 쓰여 있다.

남극해 또는 남극해는 1937년 제2판 발행 이후 접수된 의견 대다수가 이 수역에 '해양'이라는 용어를 적용할 실제적인 정당성이 없다고 판단하고, 계절 변화로 인해 북쪽 경계를 설정하기 어렵기 때문에 이 발행본에서 제외되었다. 따라서 대서양, 태평양, 인도양의 경계는 남극 대륙까지 남쪽으로 확장되었다.

따라서 이 지역을 다루는 별도의 발행물을 발행하는 수로국은 자체 북쪽 경계를 결정하도록 한다(영국은 남위 55도를 사용).[34]:4

대신 1953년 IHO 발행물에서는 대서양, 인도양, 태평양이 남쪽으로 확장되었고, 인도양과 태평양(이전 1953년 이전에는 첫 판과 두 번째 판에 따라 접촉하지 않았음)이 이제 사우스이스트곶의 자오선에서 접하게 되었으며, 그레이트오스트레일리아만과 태즈먼해의 남쪽 한계는 북쪽으로 이동했다.[34]

2002년 초안 경계 설정

IHO는 2000년 설문조사에서 남극해 문제에 다시 주목했다. 68개 회원국 중 28개국이 응답했고, 아르헨티나를 제외한 모든 응답국은 해양학자들이 해류에 부여하는 중요성을 반영하여 대양을 재정의하는 데 동의했다. 남방해라는 이름 제안은 18표를 얻어 남극해라는 대안을 제쳤다. 투표의 절반은 이 위도에서 육지 간섭 없이 남위 60도를 대양의 북쪽 한계로 정의하는 것을 지지했으며, 나머지 14표는 주로 남위 50도를 지지했지만, 일부는 남위 35도까지 북쪽으로 정의하는 것을 지지했다. 특히, 남극해 관측 체계(SOOS)는 남위 40도 이상의 위도에서 데이터를 수집한다.

"대양과 바다의 경계" 제4판 초안은 2002년 8월 IHO 회원국에 배포되었다(때로는 2000년까지의 진행 상황을 요약했기 때문에 "2000년 판"이라고도 불린다).[36] 이 판은 전 세계의 다양한 명명 문제, 주로 동해의 이름에 대한 논쟁과 관련된 '우려 영역'으로 인해 아직 출판되지 않았으며, 60개 해역에 새로운 이름이 부여되었고, 심지어 발행물의 이름도 변경되었다.[37] 오스트레일리아도 남극해 경계에 대해 유보를 표명했다.[38] 사실상 남극해 경계를 현지 수로국에 맡겼던 제3판은 아직 대체되지 않았다.

그럼에도 불구하고 제4판 정의는 미국(CIA 월드 팩트북은 "남극해"를 사용하지만, "우주비행사해"와 같은 "남극해" 내의 다른 새로운 해역 이름은 사용하지 않는다)과 메리엄-웹스터와 같은 많은 국가, 과학자, 기관들, 심지어 IHO 내부의 일부에서도 사실상 사용되고 있다.[6][15][21] 일부 국가의 수로국은 자체 경계를 정의했다. 예를 들어 영국은 남위 55도를 사용했다.[34] 다른 기관들은 남극해에 대해 더 북쪽의 경계를 선호한다. 예를 들어, 브리태니커 백과사전은 남극해가 남아메리카까지 북쪽으로 뻗어 있다고 기술하고 남극 수렴대에 큰 의미를 부여하지만, 인도양에 대한 설명은 이를 모순되며 인도양이 남극까지 남쪽으로 뻗어 있다고 기술한다.[39][40]

내셔널 지오그래픽 협회와 같은 다른 자료는 대서양, 태평양, 인도양이 지도에서 남극까지 뻗어 있는 것으로 나타내지만, 내셔널 지오그래픽 웹사이트의 기사에서는 남극해를 언급하기 시작했다.[21]

과거 IHO 관행(1928~1953년)과의 급진적인 변화는 2002년 초안에서 IHO가 "바다"를 "대양" 경계 내의 하위 구분으로 분류했을 때도 나타났다. IHO는 종종 이러한 관습에 대한 권위자로 간주되지만, 이러한 변화는 바다가 대양 안에 포함된다는 원칙을 이미 채택한 다른 발행물(예: CIA 월드 팩트북)의 관행과 일치하게 만들었다. 이러한 관행의 차이는 인접한 그림에서 태평양에 대해 현저하게 나타난다. 따라서 예를 들어 이전에는 오스트레일리아와 뉴질랜드 사이의 태즈먼해가 IHO에서 태평양의 일부로 간주되지 않았지만, 2002년 초안부터는 그렇다.

바다를 대양의 하위 구분으로 새롭게 구분함으로써 드레이크 해협에서 교차되는 남극해의 북쪽 경계를 끊어놓을 필요가 없어졌으며, 이 해협에는 남아메리카에서 남극 해안까지의 모든 해역이 포함되고, 스코샤해도 남위 60도 아래로 확장된다. 바다의 새로운 구분은 1953년 판에서 제외되었던 남극 주변의 오래된 이름 있는 바다들이 (1953년 지도는 그렇게 멀리 남쪽까지 확장되지도 않았다) 자동으로 남극해의 일부가 되었음을 의미한다.

오스트레일리아의 입장

오스트레일리아에서 지도 제작 관련 기관은 남극해를 남극과 오스트레일리아 및 뉴질랜드 남부 해안 사이의 전체 수역을 포함하는 것으로 정의하며, 다른 지역에서는 남위 60도까지 확장한다.[41] 태즈메이니아주와 사우스오스트레일리아주의 해안 지도는 해역을 남극해로 표시하고[42] 서오스트레일리아주의 케이프 리윈은 인도양과 남극해가 만나는 지점으로 묘사된다.[43]

Remove ads

탐험 역사

요약

관점

미지의 남쪽 땅

남극해 탐험은 프톨레마이오스 시대부터 존재했던 유라시아와 북아프리카의 북쪽 땅과 "균형"을 이루는 지구 남단에 거대한 대륙인 테라 아우스트랄리스의 존재에 대한 믿음에 의해 영감을 받았다. 1487년 바르톨로메우 디아스가 희망봉을 통과하면서 탐험가들은 처음으로 남극의 추위를 접하게 되었고, 아프리카와 존재할 수 있는 남극 육지 사이에 바다가 있다는 것을 증명했다.[44] 1520년 마젤란 해협을 통과한 페르디난드 마젤란은 남쪽의 티에라델푸에고 제도가 이 미지의 남쪽 땅의 연장선이라고 가정했다. 1564년 아브라함 오르텔리우스는 세계의 8개 잎 벽 지도인 첫 지도를 출판했는데, 이 지도에서 그는 레지오 파탈리스를 로카흐와 함께 테라 아우스트랄리스의 북쪽 연장선으로 식별하여 뉴기니섬까지 뻗어 있었다.[45][46]

유럽 지리학자들은 지구본에서 티에라델푸에고 해안과 뉴기니 해안을 계속 연결했으며, 남대서양, 남인도양, 태평양의 광대한 미지의 공간에서 상상력을 발휘하여 테라 아우스트랄리스 인코그니타("미지의 남쪽 땅")의 윤곽을 그렸다. 이 거대한 남쪽 땅을 찾는 것은 16세기와 17세기 초 탐험가의 주요 동기였다.[44]

1603년에 남위 64도 너머 "눈 덮인 산"을 보았다고 주장한 스페인인 가브리엘 데 카스티야는 남극 대륙을 발견한 최초의 탐험가로 인정받고 있지만, 당시에는 무시당했다.

1606년, 페드로 페르난데스 데 키로스는 그가 발견한 모든 땅인 오스트랄리아 델 에스피리투 산토(뉴헤브리디스 제도)와 그가 "극지까지" 발견할 모든 땅을 스페인 왕에게 바쳤다.[44]

프랜시스 드레이크는 그 이전의 스페인 탐험가들과 마찬가지로 티에라델푸에고 남쪽에 열린 해협이 있을 수 있다고 추측했다. 1615년 빌럼 스하우턴과 야코프 르 메르가 티에라델푸에고의 남단인 혼곶을 발견했을 때, 그들은 티에라델푸에고 군도가 이전에 생각했던 것처럼 남쪽 땅과 연결되어 있지 않고 작은 범위라는 것을 증명했다. 이어서 1642년 아벌 타스만은 심지어 뉴홀랜드도 어떤 연속적인 남쪽 대륙과 바다로 분리되어 있음을 보여주었다.[44]

남극 수렴대 남쪽

1675년 안토니 드 라 로셰의 사우스조지아 방문은 남극 수렴대 남쪽, 즉 남극해/남극에서 육지를 처음으로 발견한 사건이었다.[47][48] 항해 직후 지도 제작자들은 발견자를 기리기 위해 "로셰 섬"을 그리기 시작했다. 제임스 쿡은 1775년 섬을 측량하고 지도 제작할 때 라 로셰의 발견을 알고 있었다.[49]

에드먼드 핼리의 HMS 패러무어를 이용한 남대서양 자기 탐사 항해는 1700년 1월 남위 52도에서 유빙을 만났지만, 그 위도(사우스조지아 북쪽 해안에서 140 mi [230 km] 떨어져 도달함)가 그의 최남단이었다. 프랑스 해군 장교 장바티스트 샤를 부베 드 로지에가 반전설적인 "곤느빌 씨에르"에 의해 묘사된 "남쪽 땅"을 발견하려는 단호한 노력은 54°10′S에서 부베섬을 발견하고 1730년 경도 48도의 얼음으로 뒤덮인 바다를 거의 남위 55도에서 항해하는 결과를 낳았다.[44]

1771년 이브 조제프 케르겔렌은 "매우 큰 대륙"을 찾아 모리셔스에서 남쪽으로 항해하라는 지시를 받고 프랑스에서 출항했다. 그는 남위 50도에서 땅을 발견하여 남프랑스라고 불렀으며, 이를 남극 대륙의 중심부라고 믿었다. 그는 새 땅의 탐사를 마치기 위해 다시 파견되었지만, 그 땅이 단지 황량한 섬에 불과하다는 것을 알게 되었고, 그는 그 섬을 절망의 섬이라고 이름을 바꿨지만, 결국 그의 이름을 따서 명명되었다.[44]

남극권 남쪽

미지의 대륙에 대한 집착은 1769년 왕립학회가 금성 일면통과 탐사를 위해 타히티섬으로 파견한 유능하고 괴짜인 수로학자 알렉산더 달림플의 머릿속에서 절정에 달했다. 이 탐사의 지휘는 해군 본부에 의해 제임스 쿡 선장에게 주어졌다. 1772년에 자신의 지휘 아래 462톤급 레솔루션호와 토비아스 퍼노 선장의 지휘 아래 336톤급 어드벤처호와 함께 항해하면서, 쿡은 먼저 부베섬을 헛되이 찾은 후, 서쪽으로 경도 20도를 남위 58도에서 항해하고, 그 다음 동쪽으로 30도를 주로 남위 60도 이남에서 항해했는데, 이는 어떤 선박도 이전에 자발적으로 들어간 적이 없는 더 낮은 남위도였다. 1773년 1월 17일 역사상 처음으로 남극권을 가로질렀고, 두 배는 동경 39도 35분에서 남위 67도 15분에 도달했으며, 그곳에서 그들의 항로는 얼음에 의해 막혔다.[44]

쿡은 그 후 케이프타운에서 발견 소식을 들은 프랑스령 남방 및 남극 지역을 찾기 위해 북쪽으로 향했지만, 케르겔렌의 거친 경도 측정으로 인해 쿡은 지정된 위도보다 동쪽으로 10도나 멀리 떨어져 그곳을 보지 못했다. 그는 다시 남쪽으로 향했고, 동경 95도에서 남위 61도 52분에서 얼음에 막혔고, 거의 남위 60도의 위도에서 동경 147도까지 동쪽으로 계속 항해했다. 3월 16일, 다가오는 겨울은 그를 뉴질랜드와 태평양의 열대 섬으로 휴식을 위해 북쪽으로 몰아갔다. 1773년 11월, 쿡은 뉴질랜드를 떠나 어드벤처호와 헤어진 후 서경 177도에서 남위 60도에 도달했고, 그곳에서 떠다니는 얼음이 허용하는 한 남쪽으로 계속 동쪽으로 항해했다. 남극권은 12월 20일에 가로질러졌고, 쿡은 3일 동안 그 남쪽에 머물렀으며, 서경 135도에서 남위 67도 31분에 도달한 후 다시 북쪽으로 향해야 했다.[44]

남위 47도 50분으로의 긴 우회는 뉴질랜드와 티에라델푸에고 제도 사이에 육지 연결이 없음을 보여주는 역할을 했다. 다시 남쪽으로 향한 쿡은 서경 109도 30분에서 남극권을 세 번째로 가로질렀지만, 나흘 뒤 서경 106도 54분에서 남위 71도 10분에 다시 얼음에 막혔다. 1774년 1월 30일에 도달한 이 지점은 18세기 최남단 도달 지점이었다. 남아메리카 해안까지 거의 동쪽으로 크게 우회한 후, 원정대는 보급을 위해 타히티로 돌아왔다. 1774년 11월, 쿡은 뉴질랜드를 출발하여 남위 53도와 남위 57도 사이에서 티에라델푸에고 제도까지 육지를 보지 않고 남태평양을 횡단했다. 그 후 12월 29일에 혼곶을 지나, 로셰섬을 재발견하여 조지아섬으로 이름을 바꾸고, 그가 본 유일한 얼음으로 뒤덮인 땅인 사우스샌드위치 제도(그가 샌드위치 랜드라고 명명함)를 발견한 후, 남위 55도와 남위 60도 사이의 남대서양을 건너 희망봉으로 향했다. 이로써 그는 사람이 살 수 있는 남극 대륙 신화를 폭파시키며 미래 남극 탐험의 길을 열었다. 쿡이 발견한 최남단 육지는 남위 60도의 온대 지역에 있었고, 그는 더 남쪽에 육지가 있더라도 사실상 접근할 수 없고 경제적 가치가 없다고 확신했다.[44]

혼곶을 도는 항해자들은 종종 역풍을 만나 눈 덮인 하늘과 얼음으로 뒤덮인 바다로 밀려들어갔지만, 1770년 이전에는 아무도 남극권에 도달하지 못했거나, 도달했더라도 알지 못했다.

1822년부터 1824년까지의 항해에서 제임스 웨델은 160톤급 브릭 제인호를 지휘했으며, 매튜 브리스번 선장이 지휘하는 보푸아호가 동반했다. 그들은 함께 사우스오크니 제도로 항해했지만 물개잡이는 실망스러웠다. 그들은 더 좋은 물개잡이장을 찾기 위해 남쪽으로 향했다. 그 계절은 유난히 온화하고 평온했으며, 1823년 2월 20일 두 배는 남위 74도 15분, 서경 34도 16분 45초에 도달했는데, 이는 그 당시 어떤 배도 도달한 적이 없는 최남단 위치였다. 몇몇 빙산이 목격되었지만 육지는 여전히 보이지 않았고, 웨델은 바다가 남극까지 계속될 것이라고 이론화했다. 이틀 더 항해하면 코츠랜드(웨들해 동쪽)에 도착했을 것이지만, 웨델은 돌아가기로 결정했다.[51]

첫 육지 발견

남위 60도 이남에서 처음으로 육지가 발견된 것은 잉글랜드인 윌리엄 스미스에 의해 1819년 2월 19일 리빙스턴섬이 목격되었다. 몇 달 후 스미스는 사우스셰틀랜드 제도 군도의 다른 섬들을 탐험하기 위해 돌아왔고, 킹조지섬에 상륙하여 새로운 영토를 영국령으로 주장했다.

한편, 스페인 해군 함선 산 텔모호는 1819년 9월 혼곶을 건너려다 침몰했다. 잔해의 일부는 몇 달 후 리빙스턴섬 (사우스셰틀랜드 제도) 북쪽 해안에서 물개잡이꾼들에 의해 발견되었다. 생존자들이 이 남극 섬에 처음 발을 디딘 것인지는 알 수 없다.

남극 본토의 첫 확인된 목격자가 누구인지는 한 사람에게 정확히 귀속될 수 없다. 이는 세 명으로 좁혀질 수 있다.[52][53][54] 여러 자료에 따르면, 파비안 고틀리프 폰 벨링스하우젠, 영국 왕립 해군의 선장인 에드워드 브랜스필드, 스토닝턴 출신의 미국 선원 나대니얼 파머 등 세 명의 남자가 며칠 또는 몇 달 안에 빙붕이나 대륙을 모두 목격했다. 벨링스하우젠과 라자레프가 보스토크호와 미르니호를 이끌고 탐험한 것이 프린세스 마르타 해안에서 32 km (20 mi) 이내 지점에 도달하여 핌불 빙붕으로 알려지게 된 69|21|28|S|2|14|50|W|에 있는 빙붕의 모습을 기록한 것은 확실하다.[55] 1820년 1월 30일, 브랜스필드는 남극 본토의 최북단인 트리니티반도를 목격했고, 파머는 1820년 11월 트리니티반도 남쪽 지역에서 본토를 목격했다. 벨링스하우젠의 탐험은 또한 남극권 남쪽에서 발견된 최초의 섬인 페테르 1세섬과 알렉산더 1세섬을 발견했다.

- 남극과 남아메리카, 아프리카, 오스트레일리아 대륙 사이에 남극해를 보여주는 역사 지도

- 프랑스 지도 제작자 알랭 마네송 말레의 1683년 출판물 Description de L'Univers 지도. 티에라델푸에고 제도가 남극과 연결되어 있다고 믿었던 당시 대서양과 태평양 아래의 바다를 보여준다. 바다는 페르디난드 마젤란의 이름을 따서 Mer Magellanique라고 명명되었다.

- 새뮤얼 던의 1794년 세계 일반 지도 또는 지구본은 남극해(그러나 오늘날 남대서양으로 불리는 것을 의미함)와 남극 빙해를 보여준다.

- 1806년 존 캐리 제도가 제작한 최신 자료에 따른 아시아 신지도는 인도양과 오스트레일리아 남쪽에 남극해가 있음을 보여준다.

- 1811년 프레이시네 지도 – 1800-1803년 프랑스 바우댕 탐험의 결과이며, 오스트레일리아의 첫 완전한 지도였다. 프랑스어로 지도는 오스트레일리아 바로 아래의 바다를 Grand Océan Austral('대남극해')이라고 명명했다.

- 1863년 오스트레일리아 지도는 오스트레일리아 바로 남쪽에 남극해가 있음을 보여준다.

- 독일 출판사 유스투스 페르테스의 1906년 지도. 남극을 Antarktischer (Sudl. Eismeer) Ocean – '남극(남극)해'로 둘러싸인 것을 보여준다.

- 내셔널 지오그래픽 협회의 1922년 세계 지도. 남극(남부)해를 보여준다.

남극 탐험

1839년 12월, 미국 해군이 수행한 1838~42년 미국 탐사 원정(때로는 "윌크스 원정"이라고도 함)의 일환으로, 군함 USS 빈센스와 USS 피콕, 브리그 USS 포르푸아즈, 완전 범선 릴리프, 그리고 두 척의 스쿠너 시 갈와 USS 플라잉 피시를 타고 오스트레일리아 시드니에서 탐험대가 출항했다. 그들은 당시 남극해로 알려진 곳으로 항해하여 1840년 1월 25일 "밸러니 제도 서쪽의 남극 대륙"을 발견했다고 보고했다. 남극의 그 부분은 나중에 "윌크스랜드"라고 명명되었으며, 오늘날까지 그 이름을 유지하고 있다.

탐험가 제임스 클라크 로스는 현재 로스해로 알려진 곳을 통과하여 1841년 로스섬(둘 다 그의 이름을 따서 명명됨)을 발견했다. 그는 나중에 로스 빙붕이라고 명명된 거대한 얼음 벽을 따라 항해했다. 에러버스산과 테러산은 그의 탐험선인 HMS 에러버스와 HMS 테러의 이름을 따서 명명되었다.[56]

어니스트 섀클턴이 이끈 1914년 제국 남극 횡단 탐험대는 극을 통해 대륙을 횡단하려 했지만, 그들의 배 인듀어런스는 착륙하기도 전에 유빙에 갇혀 부서졌다. 탐험대원들은 유빙 위를 썰매로 서사적인 여행을 한 후 엘리펀트섬에 도착하여 생존했다. 그 후 섀클턴과 다섯 명은 제임스 케어드라는 개방형 보트로 남극해를 건너고, 사우스조지아를 횡단하여 그리트비켄의 포경 기지에 알렸다.

1946년, 미 해군 제독 리처드 에벌린 버드와 4,700명 이상의 군인들이 하이점프 작전이라는 탐험으로 남극을 방문했다. 대중에게는 과학 임무로 보고되었지만, 세부 사항은 비밀로 유지되었고 실제로는 군사 훈련 또는 시험 임무였을 수 있다. 이 탐험은 군사 또는 과학 계획 측면에서 매우 빠르게 조직되었다. 이 그룹에는 항공모함, 잠수함, 군사 지원 함선, 돌격 부대 및 군용 차량을 포함하여 비정상적으로 많은 군사 장비가 포함되었다. 이 탐험은 8개월 동안 지속될 예정이었지만, 두 달 만에 예상치 못하게 종료되었다. 버드 제독의 일기에서 일부 기이한 기록을 제외하고는 조기 종료에 대한 실제적인 설명은 공식적으로 제공된 적이 없다.

버드의 집행관인 핀 론 선장은 1947~1948년에 해군 지원, 세 대의 비행기, 개를 이끌고 자신의 탐험대와 함께 남극으로 돌아왔다. 그는 대륙이 둘로 나뉘었다는 생각을 반박하고 동남극과 서남극이 하나의 대륙임을 입증했다. 즉, 웨들해와 로스해가 연결되어 있지 않다는 것을 밝혀냈다.[57] 이 탐험대는 파머랜드와 웨들해 해안선의 많은 부분을 탐험하고 지도화했으며, 론 빙붕을 발견했는데, 이는 그의 아내 재키 론의 이름을 따서 명명되었다.[58] 그는 스키와 개썰매로 3,600 마일 (5,790 km)를 이동했는데, 이는 역사상 어떤 탐험가보다 많은 거리였다.[59] 론 남극 연구 탐험대는 세계에서 마지막으로 알려지지 않은 해안선을 발견하고 지도화했으며, 여성 대원이 포함된 최초의 남극 탐험대였다.[60]

남극 조약 이후

남극 조약은 1959년 12월 1일에 서명되었고 1961년 6월 23일에 발효되었다. 이 조약은 다른 조항들 중에서도 남극의 군사 활동을 과학 연구 지원으로 제한한다.

남극까지 단독 항해에 성공한 최초의 인물은 뉴질랜드의 데이비드 헨리 루이스로, 1972년에 10 m 길이 강철 슬루프 아이스 버드호를 타고 항해했다.

에밀리오 마르코스 데 팔마라는 아기는 1978년 1월 7일 호프만 근처에서 태어나 대륙에서 태어난 첫 아기가 되었다. 그는 또한 역사상 그 누구보다도 더 남쪽에서 태어났다.[61]

MV 익스플로러는 스웨덴 탐험가 라르스에릭 린드블라드가 운영하는 유람선이었다. 학계는 익스플로러호의 1969년 남극 탐험 크루즈를 오늘날 이 지역의 해상 기반 관광의 선구자로 지목한다.[62][63] 익스플로러호는 남극해의 얼음으로 뒤덮인 해역을 항해하는 데 특별히 사용된 최초의 유람선이었으며, 그곳에서 침몰한 최초의 배였다.[64] 2007년 11월 23일 정체불명의 수중 물체와 충돌하여 선체에 10 by 4 인치 (25 cm × 10 cm) 크기의 구멍이 생겼는데, 이 물체는 얼음으로 보고되었다.[65] 익스플로러호는 2007년 11월 23일 새벽, 사우스셰틀랜드 제도 인근 남극해에서 물이 차오르자 버려졌는데, 당시 그 지역은 보통 폭풍우가 몰아치지만 그날은 잔잔했다.[66] 익스플로러호는 칠레 해군의 분석으로 남위 62도 24분, 서경 57도 16분 위치, 약 600m 깊이의 해역에서 침몰한 것으로 확인되었다.[67][68]

영국 엔지니어 리처드 젠킨스는 무인 세일드론[69]을 설계하여 2019년 8월 3일 196일간의 해상 항해 후 남극해의 첫 자율 일주를 완료했다.[70]

남극해에서 완전히 인간의 힘으로 움직인 최초의 원정은 2019년 12월 25일 선장 피안 폴(아이슬란드), 일등 항해사 콜린 오브래디(미국), 앤드루 타운(미국), 카메론 벨라미(남아프리카), 제이미 더글러스-해밀턴(영국), 존 피터슨(미국)으로 구성된 조정 팀에 의해 이루어졌다.[71]

Remove ads

지리

요약

관점

지질학적으로 가장 젊은 대양인 남극해는 약 3천만 년 전 남극과 남아메리카가 분리되어 드레이크 해협이 열리면서 형성되었다. 대륙의 분리는 남극순환류의 형성을 가능하게 했다.

북쪽 한계가 남위 60도인 남극해는 가장 큰 경계인 북쪽 경계가 육지와 접하지 않는다는 점에서 다른 대양과 다르다(Limits of Oceans and Seas 초판에서는 육지와 접촉했다). 대신 북쪽 한계는 대서양, 인도양, 태평양과 접한다.

별개의 대양으로 간주되는 한 가지 이유는 남극해의 많은 부분이 다른 대양의 물과 다르기 때문이다. 남극해의 물은 남극 주변을 끊임없이 순환하는 남극순환류 때문에 상당히 빠르게 이동한다. 예를 들어 뉴질랜드 남쪽의 남극해 물은 태평양의 물보다 남아메리카 남쪽의 남극해 물과 더 밀접하게 닮았다.

남극해는 대부분의 범위에 걸쳐 일반적으로 4,000~5,000 m 사이의 깊이를 가지며 얕은 물 지역은 제한적이다. 남극해의 가장 깊은 곳은 사우스샌드위치 해구의 남쪽 끝, 남위 60도 00분, 서경 24도에서 7,236 m이다. 남극 대륙붕은 일반적으로 좁고 비정상적으로 깊으며, 그 가장자리는 전 세계 평균 133 m에 비해 800 m까지 깊이를 가진다.

계절적 태양의 영향에 따라 춘분에서 추분까지 남극의 유빙은 3월의 평균 최소 2.6 백만 제곱킬로미터 (1.0×106 mi2)에서 9월의 약 18.8 백만 제곱킬로미터 (7.3×106 mi2)로 변동하는데, 이는 면적이 7배 이상 증가한 것이다.

하위 구분

대양의 하위 구분은 "바다", "해협", "만", "수로", "협만"과 같은 지리적 특징으로 지칭된다. IHO 발행물 "대양과 바다의 경계"의 미승인된 2002년 초안 제4판에는 남극해의 많은 하위 구분이 정의되어 있다. 시계 방향으로 다음과 같다(구역 포함).

- 웨들해 (서경 57도 18분 – 동경 12도 16분)

- 킹 호콘 7세 해[note 5] (서경 20도 – 동경 45도)

- 라자레프해 (동경 0도 – 동경 14도)

- 리제르-라르센 해 (동경 14도 – 동경 30도)

- 우주비행사해 (동경 30도 – 동경 50도)

- 쿠퍼레이션해 (동경 59도 34분 – 동경 85도)

- 데이비스해 (동경 82도 – 동경 96도)

- 모슨해 (동경 95도 45분 – 동경 113도)

- 뒤르빌해 (동경 140도)

- 소모프해 (동경 150도 – 동경 170도)

- 로스해 (동경 166도 – 서경 155도)

- 아문센해 (서경 102도 20분 – 서경 126도)

- 벨링스하우젠해 (서경 57도 18분 – 서경 102도 20분)

- 드레이크 해협의 일부[note 6] (서경 54도 – 서경 68도)

- 브랜스필드 해협 (서경 54도 – 서경 62도)

- 스코샤해의 일부[note 7] (서경 26도 30분 – 서경 65도)

이들 중 2002년 러시아가 제안한 "우주비행사해", "쿠퍼레이션해", "소모프해(1950년대 중반 러시아 극지 탐험가)" 등은 현재 시행 중인 1953년 IHO 문서에 포함되어 있지 않다.[34] 이는 대부분 1962년 이후 명명되었기 때문이다. 내셔널 지오그래픽 협회의 2014년 10판 세계 지도와 영국 타임스 세계 지도의 2014년 12판을 포함한 주요 지리학 당국 및 지도책은 이 세 가지 이름을 사용하지 않지만, 소련 및 러시아 발행 지도는 사용한다.[72][73]

가장 큰 바다

- 웨들해 – 2,800,000 km2 (1,100,000 mi2)

- 소모프해 – 1,150,000 km2 (440,000 mi2)

- 리제르-라르센 해 – 1,138,000 km2 (439,000 mi2)

- 라자레프해 – 929,000 km2 (359,000 mi2)

- 스코샤해 – 900,000 km2 (350,000 mi2)

- 우주비행사해 – 699,000 km2 (270,000 mi2)

- 로스해 – 637,000 km2 (246,000 mi2)

- 벨링스하우젠해 – 487,000 km2 (188,000 mi2)

- 모슨해 – 333,000 km2 (129,000 mi2)

- 협력해 – 258,000 km2 (100,000 mi2)

- 아문센해 – 98,000 km2 (38,000 mi2)

- 데이비스해 – 21,000 km2 (8,100 mi2)

- 뒤르빌해

- 킹 호콘 7세 해

천연 자원

남극해에는 대륙 사면에 아마도 크고 거대한 석유 및 천연가스 유전이 포함되어 있을 것이다. 퇴적 과정에서 중력 분리에 의해 형성된 금과 같은 귀중한 광물 퇴적물인 사광도 남극해에 존재할 것으로 예상된다.[5]

망간 단괴는 남극해에 존재할 것으로 예상된다. 망간 단괴는 핵 주변에 동심원상의 철과 망가니즈 수산화물 층으로 형성된 바다 바닥의 암석 결핵체이다. 핵은 미세하게 작을 수 있으며 때로는 결정화에 의해 완전히 망간 광물로 변형되기도 한다. 다금속 단괴의 잠재적 개발에 대한 관심은 1960년대와 1970년대에 미래 광업 컨소시엄들 사이에서 많은 활동을 불러일으켰다.[5]

매년 남극해에서 형성되는 빙산은 지구상의 모든 사람이 몇 달 동안 필요한 민물을 공급하기에 충분한 양을 가지고 있다. 수십 년 동안 남극해 빙산을 더 건조한 북부 지역(예: 오스트레일리아)으로 예인하여 채취하려는 제안이 있었지만, 아직 실행 가능하거나 성공적인 것은 없다.[77]

자연 재해

빙산은 연중 어느 때라도 바다 전체에서 나타날 수 있다. 일부는 수백 미터에 달하는 흘수선을 가질 수 있으며, 더 작은 빙산, 빙산 조각 및 해빙(일반적으로 0.5~1m 두께)도 선박에 문제를 일으킨다. 깊은 대륙붕은 짧은 거리 내에서 크게 변하는 빙퇴석 바닥을 가지고 있다.

선원들은 남위 40도에서 70도 사이의 위도를 "포효하는 40도", "맹렬한 50도", "비명 지르는 60도"라고 부르는데, 이는 육지에 방해받지 않고 지구 전체를 휘감는 강한 바람과 거대한 파도 때문이다. 특히 5월부터 10월까지는 빙산으로 인해 이 지역이 더욱 위험해진다. 이 지역의 외딴 지역으로 인해 수색 및 구조 자원이 부족하다.

Remove ads

물리 해양학

요약

관점

남극순환류와 남극 수렴대

남극해는 두 번째로 작은 대양이지만, 끊임없이 동쪽으로 움직이며 스스로를 추적하고 합류하는 독특하고 매우 활발한 남극순환류를 포함하고 있다. 길이는 21,000 km (13,000 mi)에 달하며, 세계에서 가장 긴 해류로, 전 세계 모든 강물의 흐름의 100배에 달하는 130 백만 cubic metres per second (4.6×109 cu ft/s)의 물을 운반한다.[78]

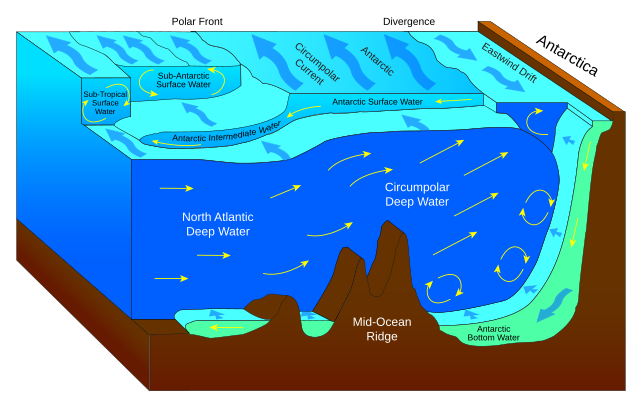

남극 해안을 따라 여러 과정이 작용하여 남극해에서 남반구의 다른 해양에서는 생성되지 않는 유형의 수괴를 생성한다. 그중 하나는 남극 심층수로, 해빙 아래에서 형성되는 매우 차갑고 염도가 높으며 밀도가 높은 물이다. 다른 하나는 환극 심층수로, 남극 심층수와 북대서양 심층수의 혼합물이다.

환극 해류와 관련된 남극 수렴대는 남극을 둘러싸고 있으며, 차가운 북향 남극 해수가 상대적으로 따뜻한 아남극 해수와 만나고, 남극 해수는 주로 아남극 해수 아래로 침강하며, 관련 혼합 및 용승 구역은 영양분이 매우 풍부한 구역을 생성한다. 이는 식물성 플랑크톤, 요각류, 남극크릴새우의 높은 수준을 촉진하고, 그 결과 어류, 고래, 물범, 펭귄, 알바트로스 및 기타 수많은 종을 지원하는 먹이사슬을 형성한다.[79]

남극 수렴대는 남극해의 북쪽 범위를 가장 잘 나타내는 자연적 정의로 간주된다.

남극해의 용승

용승

남극해에서는 대규모 용승이 발견된다. 강한 서풍(동풍)이 남극 주변을 불면서 상당한 양의 물이 북쪽으로 흐른다. 이것은 실제로 일종의 해안 용승이다. 남아메리카와 남극반도 끝 사이의 열린 위도대에 대륙이 없기 때문에, 이 물의 일부는 깊은 곳에서 올라온다. 많은 수치 모델과 관측 종합에서 남극해의 용승은 깊고 밀도가 높은 물이 표면으로 올라오는 주요 수단을 나타낸다. 얕고 바람에 의한 용승은 북아메리카와 남아메리카, 북서 및 남서 아프리카, 남서 및 남동 오스트레일리아의 서해안에서도 발견되며, 모두 해양 아열대 고기압 순환과 관련이 있다.

로스 환류와 웨들 환류

로스 환류와 웨들 환류는 남극해 내에 존재하는 두 개의 해양 환류이다. 이 환류는 각각 로스해와 웨들해에 위치하며, 둘 다 시계 방향으로 회전한다. 이 환류는 남극순환류와 남극 대륙붕 사이의 상호작용으로 형성된다.

해빙은 로스 환류의 중심 지역에서 지속되는 것으로 관찰되었다.[80] 지구 온난화로 인해 1950년대 이후 로스 환류 해수의 염분이 일부 감소했다는 증거가 있다.[81]

남반구에서 왼쪽으로 작용하는 코리올리 효과와 그로 인한 웨들 환류 중심에서 멀어지는 에크만 수송으로 인해, 이 지역은 차갑고 영양분이 풍부한 물의 용승으로 인해 매우 생산적이다.

관측

남극해의 관측은 남극해 관측 시스템(SOOS)을 통해 조정된다.[82][83] 이 시스템은 지난 수십 년 동안 이 지역에서 수집된 수문 측정 및 해류를 포함한 상당 부분의 데이터에 대한 메타데이터 접근을 제공한다. 데이터 제공은 남위 40도 이남 해역의 필수 해양 변수(EOV)와 관련된 기록을 강조하도록 설정되어 있다.[84]

Remove ads

기후

요약

관점

해수 온도는 약 -2~10 °C로 다양하다. 저기압 폭풍은 대륙 주변을 동쪽으로 이동하며, 얼음과 열린 바다 사이의 온도 차이로 인해 자주 강력해진다. 남위 40도에서 남극권까지의 해역은 지구상 어디에서든 가장 강한 평균 바람이 분다.[85] 겨울에는 바다가 태평양 부문에서는 남위 65도까지, 대서양 부문에서는 남위 55도까지 얼어붙어 표면 온도를 섭씨 0도 이하로 크게 낮춘다. 일부 해안 지점에서는 내륙에서 불어오는 강하고 지속적인 배수 바람이 겨울 내내 해안선을 얼음 없이 유지시킨다.

변화

남극해 역전순환(Southern Ocean overturning circulation, 때로는 남극 자오선 역전순환(SMOC)으로 불림)[86] 또는 남극 역전순환(Antarctic overturning circulation)은 전 세계 대양에 걸쳐 다른 수역을 연결하는 전 지구적 열염순환의 남부 절반 해류이다. 더 잘 알려진 북부의 반대되는 해류는 대서양 자오선 역전순환(AMOC)이다. 이 순환은 특정 해류가 따뜻하고 산소가 풍부하며 영양분이 부족한 물을 심해로 보내는 (침강) 반면, 차갑고 산소가 제한되며 영양분이 풍부한 물은 특정 지점에서 위로 이동한다 (용승한다). 열염순환은 방대한 양의 따뜻하고 차가운 물뿐만 아니라 용해된 산소, 용존 유기 탄소 및 철과 같은 기타 영양소를 전 지구적으로 운반한다.[87] 따라서 순환의 양쪽 절반은 지구의 에너지 수지와 해양 탄소 순환에 큰 영향을 미치며, 지구 기후계에서 필수적인 역할을 한다.[88][89]

인류가 배출하는 온실 기체 배출이 온난화를 증가시키면서 드러나는 기후변화가 해양에 미치는 영향 중 가장 두드러진 것 중 하나는 해양 열 함량의 증가이며, 이는 1971년 이후 전체 전 지구적 온난화의 90% 이상을 차지했다.[94] 2005년 이후 이 증가량의 67%에서 98%가 남극해에서 발생했다.[95] 서남극에서는 1955년 이후 해양 표층의 온도가 1°C 상승했으며, 남극순환류 (ACC)도 전 지구 평균보다 빠르게 온난화되고 있다.[96] 이러한 온난화는 역전순환을 구성하는 따뜻한 물과 차가운 물 덩어리의 흐름에 직접적인 영향을 미치며, 남반구의 해빙 (높은 반사율을 가져 지구 표면의 알베도를 높임) 덮개와 남극 빙붕 및 주변 빙하의 질량 균형을 감소시킨다.[97] 이러한 이유로 기후 모형은 온실 기체 배출이 크게 감소하지 않는 모든 기후변화 시나리오에서 전 지구 온난화가 2°C에 도달하는 시기가 배출량 자체 외에 다른 어떤 요인보다 순환의 상태에 더 크게 의존함을 일관되게 보여준다.[98]

이 해수의 온난화는 남극의 얼음 손실을 증가시키고, 연간 1100–1500기가톤 (GT)의 신선한 융빙수를 더 많이 생성한다.[97]:1240 이 남극 빙상의 융빙수는 다시 남극해와 섞여 해수를 더 신선하게 만든다.[99] 이러한 남극해의 담수화는 해수층의 층화를 증가시키고 안정화시키며,[100][97]:1240[101] 이는 남극해 순환의 장기적 특성에 가장 큰 영향을 미친다.[102] 남극해의 이러한 변화는 상부 셀 순환을 가속화하여 주요 해류의 흐름을 빠르게 하는 반면,[103] 하부 셀 순환은 느려진다. 이는 염분이 높은 남극저층수에 의존하며, 2010년대의 제한적인 회복에도 불구하고 이미 담수화로 인해 약화된 것으로 관찰되었다.[104][105][106][97]:1240 1970년대 이후 상부 셀은 3-4 스베르드럽 (Sv; 초당 100만 입방 미터의 흐름을 나타냄) 또는 흐름의 50-60%가 강해진 반면, 하부 셀은 비슷한 양만큼 약화되었지만, 더 큰 부피 때문에 이러한 변화는 10-20%의 약화를 나타낸다.[107][88] 그러나 태평양 십년 주기 진동의 자연적인 주기 또한 중요한 역할을 했으므로 기후 변화에 의해서만 완전히 발생한 것은 아니다.[108][109]

대서양 자오선 역전순환 (AMOC)에도 유사한 과정이 일어나고 있으며, 이 역시 해양 온난화와 감소하는 그린란드 빙상의 융빙수 흐름의 영향을 받는다.[111] 두 순환 모두 증가하는 온난화와 담수화에 단순히 약화되는 것이 아니라, 결국 훨씬 더 약한 상태로 완전히 붕괴될 수 있으며, 이는 되돌리기 어렵고 기후계의 티핑 포인트의 한 예가 될 수 있다.[98] 고기후학적 증거에 따르면, 역전순환은 현재보다 따뜻하거나 추웠던 과거 시기에 현재보다 훨씬 약했다.[110] 그러나 남반구에는 전 세계 인구의 10%만이 거주하고 있으며, 남극해 역전순환은 역사적으로 AMOC보다 훨씬 적은 관심을 받았다. 결과적으로, AMOC의 붕괴를 초래할 수 있는 지구 온난화의 정확한 수준, 그러한 붕괴가 발생할 수 있는 시간대, 그리고 그것이 초래할 지역적 영향에 대한 연구는 많지만, 2020년대 초 현재 남극해 역전순환에 대한 동등한 연구는 훨씬 적다. 1.7°C에서 3°C 사이에서 붕괴가 일어날 수 있다는 제안이 있었지만, 이 추정치는 다른 많은 티핑 포인트에 대한 추정치보다 훨씬 불확실하다.[98]

남극해 역전순환 붕괴의 영향 또한 덜 면밀하게 연구되었지만, 과학자들은 그것이 수백 년에 걸쳐 나타날 것으로 예상한다. 주목할 만한 예는 남극저층수로부터의 영양소 손실이 해양 생산성을 감소시키고 궁극적으로 남극해 물고기 어업의 상태에 영향을 미치며, 잠재적으로 일부 물고기 종의 멸종과 일부 해양생태계의 붕괴로 이어질 수 있다는 것이다.[112] 해양 생산성 감소는 또한 해양이 탄소를 덜 흡수한다는 것을 의미하며 (비록 21세기 내에는 아니지만[92]), 이는 인위적 배출에 대한 궁극적인 장기적 온난화를 증가시키고 (따라서 전체 기후 민감도를 높임) 및 지질학적 시간 규모에서 온난화가 감소하기 시작하기 전까지 지속되는 시간을 연장할 수 있다.[86] 또한 남반구 국가들, 예를 들어 오스트레일리아의 강수가 감소하고, 북반구에서는 그에 상응하는 증가가 있을 것으로 예상된다. 그러나 AMOC의 감소 또는 완전한 붕괴는 유사하지만 반대되는 영향을 미칠 것이며, 이 두 가지는 어느 정도까지는 서로 상쇄될 것이다. 두 영향 모두 기후변화가 수문 순환에 미치는 영향 및 기후변화가 어업에 미치는 영향과 함께 발생할 것이다.[112]

Remove ads

생물 다양성

요약

관점

동물

다양한 해양 동물이 존재하며, 남극해의 식물성 플랑크톤에 직간접적으로 의존한다. 남극 해양 생물에는 펭귄, 대왕고래, 범고래, 남극하트지느러미오징어, 바다표범 등이 있다. 황제펭귄은 남극에서 겨울에 번식하는 유일한 펭귄이며, 아델리펭귄은 다른 어떤 펭귄보다 더 남쪽에서 번식한다. 바위뛰기펭귄은 눈 주위에 독특한 깃털이 있어 정교한 속눈썹처럼 보인다. 임금펭귄, 턱끈펭귄, 젠투펭귄도 남극에서 번식한다.

남극물개는 18세기와 19세기에 미국과 영국의 물개잡이꾼에게 모피를 얻기 위해 매우 심하게 사냥되었다. "물범"인 웨들해물범은 제임스 웨델 경의 이름을 따서 명명되었는데, 그는 웨들해에서 영국 물개잡이 탐험대를 지휘했다. 대규모 무리를 이루는 남극크릴새우는 남극해 생태계의 핵심종이며, 고래, 물범, 얼룩무늬물범, 남극물개, 오징어, 빙어, 펭귄, 알바트로스 및 기타 많은 새들에게 중요한 먹이 생물이다.[113]

해저의 저서 생물 군집은 다양하고 밀도가 높으며, 1 제곱미터 (10.8 ft2)당 최대 155,000마리의 동물이 발견된다. 해저 환경은 남극 주변 전체가 매우 유사하므로, 수백 종의 생물이 본토 주변 전체에서 발견될 수 있는데, 이는 이처럼 큰 군집에게는 독특하게 넓은 분포이다. 이 동물들 사이에서는 심해 거대증이 흔하다.[114]

국제극지년 동안 수행된 해양 생물 센서스는 약 500명의 연구자들이 참여했으며 2010년에 발표되었다. 이 연구는 전 세계 해양 생물 센서스 (CoML)의 일부이며 몇 가지 놀라운 발견을 공개했다. 235종 이상의 해양 생물이 양극 지역 모두에 서식하며, 12,000 km의 간극을 연결했다. 일부 고래류와 조류와 같은 큰 동물은 매년 왕복 이동한다. 더 놀라운 것은 갯지렁이, 해삼류, 자유롭게 헤엄치는 달팽이와 같은 작은 생명체가 양극 해양 모두에서 발견된다는 것이다. 다양한 요인이 이들의 분포에 도움이 될 수 있다. 극지와 적도의 깊은 바다의 비교적 균일한 온도(최대 5 °C (9.0 °F) 차이)와 알과 유충 단계를 운반하는 주요 해류 시스템 또는 해양 대순환이다.[115] 남극과 북극에서 동일하다고 일반적으로 가정되는 더 작은 해양 동물들 사이에서 각 개체군에 대한 더 자세한 연구는 종종(항상 그런 것은 아니지만) 차이점을 드러내어, 이들이 단일 양극성 종이 아니라 밀접하게 관련된 은신 종임을 보여주었다.[116][117][118]

조류

남극 본토와 주변 섬들의 바위 해안은 매년 봄 1억 마리 이상의 조류에게 둥지를 틀 공간을 제공한다. 이 새들은 알바트로스 종, 슴새 종, 도둑갈매기 종, 갈매기 종, 제비갈매기 종을 포함한다.[119] 식충성인 사우스조지아숲딱새는 사우스조지아섬과 몇몇 작은 주변 섬들에 고유하다. 민물 오리는 사우스조지아와 케르겔렌 제도에 서식한다.[120]

날지 못하는 펭귄들은 모두 남반구에 서식하며, 가장 많은 수가 남극과 그 주변에 집중되어 있다. 18종의 펭귄 중 4종은 본토와 인근 섬에서 서식하고 번식한다. 다른 4종은 아남극 섬에 서식한다.[121] 황제펭귄은 네 겹의 깃털을 가지고 있어 따뜻하게 지낼 수 있다. 그들은 겨울에 번식하는 유일한 남극 동물이다.[122]

어류

남극해에는 상대적으로 적은 수의 어종이 소수의 과에 속한다. 가장 종수가 풍부한 과는 꼼치과이며, 그 다음은 남극암치과[123] 및 등가시치과이다. 꼼치과, 등가시치과, 남극암치아목 (남극암치과 및 기타 여러 과 포함)을 합치면 남극해의 320여 종의 물고기 중 거의 9⁄10를 차지한다(수십 종의 미기록 종도 이 지역에 서식하며, 특히 꼼치과에 많다).[124] 남극해의 꼼치과 어류는 일반적으로 깊은 물에서 발견되는 반면, 빙어는 얕은 물에서도 서식한다.[123]

빙어

남극암치과 (Nototheniidae) 어류뿐만 아니라 여러 다른 과들은 남극암치아목에 속하며, 통틀어 빙어라고도 불린다. 이 아목에는 혈액과 조직에 결빙방지단백질을 가지고 있어 섭씨 0 °C (32 °F) 안팎 또는 약간 낮은 물에서도 살 수 있는 많은 종들이 포함되어 있다.[125][126] 결빙방지단백질은 남극해 꼼치과 어류에서도 알려져 있다.[127]

악어빙어 (Channichthyidae과)는 백혈어라고도 알려져 있으며, 남극해에서만 발견된다. 이들은 혈액에 헤모글로빈이 없어 혈액이 무색이다. 한 종류의 Channichthyidae 종인 참빙어 (Champsocephalus gunnari)는 한때 해안 수역에서 400 미터 (1,312 ft)보다 얕은 곳에서 가장 흔한 물고기였지만, 1970년대와 1980년대에 남획되었다. 빙어 무리는 낮에는 해저에서 시간을 보내고, 밤에는 더 높은 수심에서 플랑크톤과 작은 물고기를 먹는다.[125]

이빨고기속에는 남극이빨고기 (Dissostichus mawsoni)와 비막치어 (Dissostichus eleginoides) 두 종이 있다. 이 두 종은 해저 100–3,000 미터 (328–9,843 ft) 깊이에서 서식하며, 최대 2 미터 (7 ft) 길이, 100 킬로그램 (220 lb) 무게까지 자라며 45년까지 살 수 있다. 남극이빨고기는 남극 본토 근처에 서식하는 반면, 비막치어는 비교적 따뜻한 아남극 해역에 서식한다. 이빨고기는 상업적으로 어획되며, 남획으로 인해 이빨고기 개체수가 감소했다.[125][128]

또 다른 풍부한 어류 그룹은 남극암치속으로, 남극이빨고기처럼 몸에 부동액을 가지고 있다.[125]

특이한 빙어 종은 남극은치 (Pleuragramma antarcticum)로, 남극 근해에서 유일하게 진정한 원양성 어류이다.[129]

포유류

일곱 종의 기각류가 남극에 서식한다. 가장 큰 코끼리물범 (Mirounga leonina)은 최대 4,000 kg에 달하는 반면, 가장 작은 남극물개 (Arctophoca gazella)의 암컷은 겨우 150 kg에 불과하다. 이 두 종은 해빙 북쪽에 서식하며, 해변의 하렘에서 번식한다. 다른 네 종은 해빙 위에서 살 수 있다. 게잡이물범 (Lobodon carcinophagus)과 웨들해물범 (Leptonychotes weddellii)은 번식 군체를 형성하는 반면, 얼룩무늬물범 (Hydrurga leptonyx)과 로스해물범 (Ommatophoca rossii)은 단독 생활을 한다. 이 종들은 물속에서 사냥하지만, 육상 포식자가 없기 때문에 육지나 얼음 위에서 번식하고 많은 시간을 보낸다.[130]

해빙에 서식하는 네 종은 전 세계 물범 총 생물량의 50%를 차지하는 것으로 추정된다.[131] 게잡이물범은 약 1,500만 마리의 개체수를 가지고 있어 지구상에서 가장 많은 대형 동물 중 하나이다.[132] 가장 희귀하고 국한된 기각류 중 하나인 뉴질랜드바다사자 (Phocarctos hookeri)는 거의 전적으로 아남극 오클랜드 제도에서 번식하지만, 역사적으로는 더 넓은 범위에 서식했다.[133] 영구적인 포유류 서식지 중 웨들해물범은 가장 남쪽에 서식한다.[134]

남극해에서는 10종의 고래목 종이 발견된다. 6종의 수염고래와 4종의 이빨고래이다. 이들 중 가장 큰 대왕고래 (Balaenoptera musculus)는 길이 24 미터 (79 ft), 무게 84톤까지 자란다. 이 종들 중 다수는 이주성이며, 남극의 겨울 동안 열대 해역으로 이동한다.[135]

무척추동물

절지동물

남극해에서는 작고 자유롭게 헤엄치는 갑각류인 크릴 5종이 발견되었다.[136] 남극크릴새우 (Euphausia superba)는 지구상에서 가장 풍부한 동물 종 중 하나로, 생물량은 약 5억 톤에 달한다. 각 개체는 길이 6 센티미터 (2.4 in), 무게 1 그램 (0.035 oz) 이상이다.[137] 형성되는 무리는 수 킬로미터에 걸쳐 펼쳐질 수 있으며, 1 세제곱미터 (35 cu ft)당 최대 3만 개체가 있어 물을 붉게 물들인다.[136] 무리는 보통 낮에는 깊은 물에 머물고, 밤에는 플랑크톤을 먹기 위해 수면으로 올라온다. 많은 대형 동물들이 생존을 위해 크릴에 의존한다.[137] 식량이 부족한 겨울에는 성체 남극크릴새우가 자체 몸을 영양분으로 사용하여 더 작은 어린 단계로 되돌아갈 수 있다.[136]

많은 저서 갑각류는 비계절적 번식 주기를 가지며, 일부는 육아낭에서 새끼를 키운다. 글립토노투스 안타르티쿠스는 길이가 20 센티미터 (8 in), 무게 70 그램 (2.47 oz)에 달하는 특이하게 큰 저서 등각류이다. 양서류는 부드러운 퇴적물에 풍부하게 서식하며, 조류부터 다른 동물까지 다양한 먹이를 먹는다.[114] 양서류는 남극 수렴대 남쪽에서 600종 이상이 확인될 정도로 매우 다양하며, 아직 미기록 종이 많이 남아 있을 가능성이 있다. 이 중에는 길이 8 cm (3.1 in)에 달하는 상징적인 에피메리대와 같은 여러 "거대종"도 포함되어 있다.[138]

느리게 움직이는 바다거미는 흔하며, 때로는 사람 손만큼 커지기도 한다. 그들은 해저를 뒤덮는 산호, 해면, 태형동물을 먹는다.[114]

연체동물, 성게, 오징어 및 해면동물

남극에는 많은 수생 연체동물이 서식한다. 이매패류인 아다무시움 콜베키는 해저를 이동하며, 라테르눌라 엘립티카와 같은 다른 이매패류는 굴을 파고 들어가 위에 있는 물을 여과한다.[114]

남극해에는 약 70종의 두족류가 서식하며,[139] 이 중 가장 큰 것은 남극하트지느러미오징어 (Mesonychoteuthis hamiltoni)로, 최대 14 미터 (46 ft)에 달하며 세계에서 가장 큰 무척추동물 중 하나이다.[140] 오징어는 회색머리알바트로스와 향고래와 같은 일부 동물의 식단 대부분을 차지하며, 사마귀 오징어 (Moroteuthis ingens)는 아남극 지역에서 척추동물에게 가장 많이 잡아먹히는 종 중 하나이다.[139]

성게 속인 Abatus는 퇴적물을 파고들어 그 안에서 발견되는 영양분을 먹는다.[114] 남극 해역에는 두 종의 살파가 흔하다. Salpa thompsoni는 얼음이 없는 지역에서 발견되는 반면, Ihlea racovitzai는 얼음 근처의 고위도 지역에서 발견된다. 영양 가치가 낮기 때문에 일반적으로 물고기에게만 먹히며, 조류와 해양 포유류와 같은 대형 동물은 다른 먹이가 부족할 때만 먹는다.[141]

남극 해면동물은 수명이 길고 그 안의 공생 미생물 군집의 특이성 때문에 환경 변화에 민감하다. 결과적으로, 그들은 환경 건강의 지표 역할을 한다.[142]

Remove ads

환경

남극 오존층 구멍으로 인한 태양 자외선 증가로 해양 기초 생산성(식물성 플랑크톤)이 최대 15% 감소했으며, 일부 어류의 DNA를 손상시키기 시작했다.[143] 불법 비보고 비규제 어업, 특히 규제된 어업보다 5~6배 더 많은 비막치어를 어획하는 것으로 추정되는 것은 어획량의 지속 가능성에 영향을 미칠 가능성이 있다. 이빨고기를 잡는 연승 어업은 바닷새의 사망률을 높이는 주요 원인이다.

국제 협정

세계 해양에 관한 모든 국제 협정은 남극해에도 적용된다. 또한 여러 지역 협정의 적용을 받는다.

국제포경위원회 (IWC)의 남극해 포경 보호 구역은 남위 40도 이남(서경 50도와 서경 130도 사이에서는 남위 60도 이남)에서 상업적 포경을 금지한다. 일본은 보호 구역이 IWC 헌장을 위반한다는 이유로 이 조항을 정기적으로 인정하지 않는다. 보호 구역의 범위가 상업적 포경으로 제한되기 때문에, 일본 함대는 포경 허가 및 과학 연구 목적의 포경과 관련하여 이 지역에서 연간 포경을 수행했다. 2014년 3월 31일, 국제사법재판소는 일본의 포경 프로그램이 오랫동안 과학적 목적이라고 주장해왔지만 상업적 포경을 위한 위장이라고 판결했으며, 더 이상 허가를 내주지 않을 것이라고 밝혔다.

남극해물범보존협약은 남극조약의 일부이다. 이 협약은 1972년 2월 11일 런던에서 다자간 회의가 종료되면서 서명되었다.[144]

남극해양생물자원 보존조약은 남극조약의 일부이다. 이 조약은 1982년 4월 7일에 발효되었으며, 남극 및 그 주변의 해양 생물과 환경 보전을 목표로 한다. 주로 남극해에서의 크릴 어획량 증가가 크릴에 의존하는 다른 해양 생물 개체군에 심각한 영향을 미칠 수 있다는 우려 때문에 제정되었다.[145]

많은 국가들은 변동하는 남극 수렴대 남쪽의 광물 자원 탐사 및 개발을 금지한다.[146] 이 수렴대는 남극순환류의 중앙에 위치하며, 남쪽의 매우 차가운 극지 표층수와 북쪽의 따뜻한 물 사이의 경계선 역할을 한다. 남극조약은 남위 60도 이남의 지구 부분을 포괄하며,[147] 남극에 대한 새로운 주장을 금지한다.[148]

남극해양생물자원 보존조약은 남위 60도 이남 지역뿐만 아니라 남극 수렴대 한계까지 북쪽으로 확장된 지역에도 적용된다.[149]

Remove ads

경제

1998년 7월 1일부터 1999년 6월 30일까지 어획량은 119,898 tonne (118,004 롱톤; 132,165 쇼트톤)이었는데, 이 중 85%가 크릴이었고 14%가 비막치어였다. 1999년 후반에 발효된 국제 협정은 불법, 비보고, 비규제 어업을 줄이기 위한 것이었는데, 1998~99년 시즌에는 규제된 어업보다 5~6배 많은 비막치어가 어획되었다.

항구 및 항만

주요 운영 항구는 로데라 기지, 파머 기지, 비야 라스 에스트렐라스, 에스페란사 기지, 모슨 기지, 맥머도 기지 및 남극의 외해 정박지이다.

남극해의 남쪽(남극) 해안에는 항구나 항만이 거의 없는데, 얼음 조건으로 인해 대부분의 해안은 한여름 짧은 기간에만 사용이 제한되기 때문이다. 심지어 그때도 일부는 접근을 위해 쇄빙선의 호위가 필요하다. 대부분의 남극 항구는 정부 연구 기지에서 운영하며, 비상 시를 제외하고는 상업용 또는 개인 선박에는 폐쇄된다. 남위 60도 이남의 모든 항구에 있는 선박은 남극 조약 옵서버의 검사를 받는다.

남극해의 최남단 항구는 맥머도 기지 (남위 77° 50′ 동경 166° 40′ )에서 운영된다. 윈터 쿼터스 만은 로스섬 남단에 작은 항구를 형성하며, 여름에는 떠다니는 얼음 부두를 통해 항구 운영이 가능하다. 딥 프리즈 작전 요원들은 1973년 맥머도에 최초의 얼음 부두를 건설했다.[150]

원래 1928년 IHO의 남극해 경계(및 그레이트오스트레일리아만이 통합된 것으로 간주되는 1937년 경계)에 따르면, 오스트레일리아 본토의 케이프 리윈과 케이프 오트웨이 사이, 그리고 태즈메이니아주 서부 해안을 따라 위치한 오스트레일리아 항구 및 항만도 남극해에 존재하는 항구 및 항만으로 식별될 수 있다. 여기에는 올버니, 테브나드, 포트링컨, 화이앨라, 포트오거스타, 포트애들레이드, 포틀랜드, 워넘불, 매쿼리항의 대형 항구 및 항만이 포함될 것이다.

여러 요트 경주 주최측은 자신들의 항로가 남극해를 포함한다고 정의하지만, 실제 항로는 남극해의 실제 지리적 경계에 들어가지 않는다. 이 항로들은 대신 남대서양, 남서태평양, 인도양을 포함한다.[151][152][153]

같이 보기

- 대양의 경계

- 남극과 아남극 섬 목록

- 최남단순 나라 목록

- 남극해의 해산 목록

- 7개의 바다

- 국제 남극해 수심 차트

내용주

- 드레이크 해협은 남아메리카의 남동쪽 끝과 사우스셰틀랜드 제도 사이에 위치하며, 남극반도의 북쪽에 있다.[36]

- 스코샤해는 서쪽으로는 남아메리카의 남동쪽 끝과 사우스셰틀랜드 제도에 의해, 북쪽과 동쪽으로는 사우스조지아섬과 사우스샌드위치 제도에 의해 정의되는 지역이다. 남위 60도 북쪽으로 확장되기 때문에 드레이크 해협과 스코샤해는 남대서양의 일부로도 기술된다.[36]

Remove ads

각주

참고 문헌

외부 링크

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads