상위 질문

타임라인

채팅

관점

바이어-빌리거 산화

위키백과, 무료 백과사전

Remove ads

바이어-빌리거 산화(영어: Baeyer–Villiger oxidation)는 과산화산 또는 과산화물을 산화제로 사용하여 케톤으로부터 에스터를 형성하거나 고리형 케톤으로부터 락톤을 형성하는 유기 반응이다.[1] 이 반응은 1899년에 이 반응을 처음 보고한 아돌프 폰 바이어와 빅토르 빌리거의 이름을 따서 명명되었다.[1]

Remove ads

반응 과정

요약

관점

반응 과정의 첫 번째 단계에서 과산화산은 카보닐기의 산소를 양성자화한다.[1] 이것은 카보닐기를 과산화산의 공격에 더 취약하게 만든다.[1] 다음으로 과산화산은 카보닐기의 탄소를 공격하여 크리에게 중간체로 알려진 것을 형성한다.[1] 협동 반응을 통해 케톤 그룹의 치환체 중 하나가 과산화물 그룹의 산소로 이동하고 카복실산이 이탈한다.[1] 이 이동 단계는 속도 결정 단계로 여겨진다.[2][3] 마지막으로 옥소카베늄 이온의 탈양성자화로 에스터가 생성된다.[1]

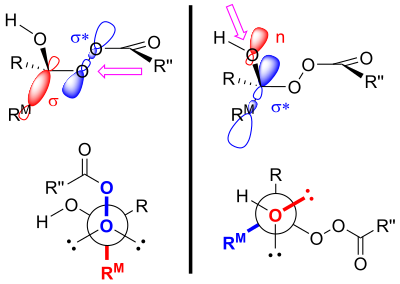

바이어-빌리거 산화의 생성물은 1차 및 2차 입체 전자 효과에 의해 조절되는 것으로 알려져 있다.[4] 바이어-빌리거 산화에서 1차 입체 전자 효과는 과산화물 그룹의 산소-산소 결합이 이동하는 그룹에 대해 안티페리플래너해야 한다는 것을 나타낸다.[4][3] 이 배향은 이동하는 그룹의 𝛔 오비탈이 과산화물 그룹의 𝛔* 오비탈과 최적의 겹침을 용이하게 한다.[1] 2차 입체 전자 효과는 하이드록실 그룹의 산소에 있는 고립 전자쌍이 이동하는 그룹에 대해 안티페리플래너해야 한다는 것을 나타낸다.[4] 이는 산소의 비결합 오비탈이 이동하는 그룹의 𝛔* 오비탈과 최적의 겹침을 허용한다.[5] 이 이동 단계는 또한 (적어도 계산기내에서) 2개 또는 3개의 과산화산 단위에 의해 보조되어 하이드록실 양성자가 새로운 위치로 이동할 수 있게 한다.[6]

이동 능력은 3차 > 2차 > 아릴 > 1차 순으로 평가된다.[7] 알릴기는 1차 알킬기보다 더 잘 이동하지만 2차 알킬기보다는 덜 이동한다.[5] 치환체에 있는 전자 끄는 기는 이동 속도를 감소시킨다.[8] 이러한 이동 능력 경향에 대한 두 가지 설명이 있다.[9] 한 가지 설명은 크리에게 중간체의 분해를 위한 전이 상태에서 양전하가 축적되는 것에 의존한다 (크리에게 중간체의 탄소 양이온 공명 구조로 설명됨).[9] 이 구조를 염두에 두면 양전하를 가장 잘 유지할 수 있는 치환체가 가장 잘 이동할 가능성이 있다는 것이 합리적이다.[9] 치환의 정도가 높을수록 탄소 양이온은 일반적으로 더 안정하다.[10] 따라서 3차 > 2차 > 1차 경향이 관찰된다.

다른 설명은 입체 전자 효과와 입체 효과를 사용한다.[11] 언급했듯이 전이 상태에서 과산화물 그룹에 대해 안티페리플래너인 치환체가 이동한다.[4] 이 전이 상태는 과산화산과 비이동 치환체 사이에 고슈 상호작용을 갖는다.[11] 더 부피가 큰 그룹이 과산화물 그룹에 대해 안티페리플래너로 배치되면, 형성되는 에스터의 치환체와 과산화산의 카보닐기 사이의 고슈 상호작용이 감소할 것이다.[11] 따라서 과산화물 그룹에 대해 안티페리플래너를 선호하는 더 부피가 큰 그룹이 이동 능력을 향상시킬 것이다.[11]

비고리형 케톤에서 이동하는 그룹은 일반적으로 1차 알킬 그룹이 아니다. 그러나 CF3CO3H 또는 BF3 + H2O2를 시약으로 사용하면 2차 또는 3차 그룹보다 우선적으로 이동할 수 있다.[12]

Remove ads

역사

1899년, 아돌프 바이어와 빅토르 빌리거는 현재 바이어-빌리거 산화로 알려진 반응을 시연했다.[15][16] 그들은 과산화모노황산을 사용하여 장뇌, 멘톤, 테트라하이드로카본으로부터 해당 락톤을 만들었다.[16][17]

세 가지 반응 과정이 제안되었다.[18] 이 세 가지 반응 과정은 실제로 카보닐기의 산소 또는 탄소에 대한 과산화산 공격의 두 가지 경로로 나눌 수 있다.[19] 산소 공격은 두 가지 가능한 반응성 중간체를 유발할 수 있다: 바이어와 빌리거는 다이옥시레인 중간체를 제안했고, 게오르크 비티히와 구스타프 피퍼는 다이옥시레인 형성이 없는 과산화물을 제안했다.[19] 탄소 공격은 루돌프 크리에게에 의해 제안되었다.[19] 이 경로에서 과산은 카보닐 탄소를 공격하여 현재 크리에게 중간체로 알려진 것을 생성한다.[19]

1953년, 윌리엄 폰 에거스 되링과 에드윈 도프만은 벤조페논의 산소-18 표지를 사용하여 메커니즘을 확인했다.[18] 이전에 제안된 세 가지 메커니즘은 각각 다른 표지된 생성물 분포를 초래할 것이다. 크리에게 중간체는 카보닐 산소에만 표지된 생성물을 초래할 것이다.[18] 비티히와 피퍼 중간체의 생성물은 에스터의 알콕시기에만 표지된다.[18] 바이어와 빌리거 중간체는 위의 두 생성물이 1:1로 분포하게 된다.[18] 표지 실험 결과는 크리에게 중간체를 지지했으며,[18] 이는 현재 일반적으로 받아들여지는 경로이다.[1]

Remove ads

시약

바이어-빌리거 산화에 사용되는 많은 과산화산 중에서 일반적인 산화제에는 메타-클로로과벤조산 (mCPBA)과 트라이플루오로과아세트산 (TFPAA)이 포함된다.[2] 일반적인 경향은 더 높은 반응성이 해당 카복실산 (또는 과산화물의 경우 알코올)의 더 낮은 pKa (즉, 더 강한 산성)와 상관관계가 있다는 것이다.[7] 따라서 반응성 경향은 TFPAA > 4-나이트로과벤조산 > mCPBA 및 과포름산 > 과아세트산 > 과산화 수소 > tert-뷰틸 하이드로퍼옥사이드를 나타낸다.[5] 하이드로퍼옥사이드는 과산화산보다 반응성이 훨씬 낮다.[2] 과산화 수소의 사용조차도 촉매를 필요로 한다.[7][20] 또한, 유기 과산화물과 과산화 수소를 사용하면 종종 부반응을 촉진한다.[21] 산소를 사용하여 사이클로헥사놀을 카프로락톤으로 전환할 수 있지만, 이 과정에서 과산화 수소가 제자리에서 생성된다:[7]

- C

6H

11OH + O

2 → C

6H

10O + H

2O

2 - C

6H

10O + H

2O

2 → C

6H

10O

2 + H

2O

한계

바이어-빌리거 산화를 수행할 때 과산화산 및 과산화물을 사용하면 다른 작용기를 산화시킬 수 있다.[23] 예를 들어, 전자가 풍부한 알켄은 에폭사이드로 산화될 수 있다.[23]

변형

촉매 바이어-빌리거 산화

산화제로 과산화 수소를 사용하면 반응이 환경 친화적으로 될 수 있다.[7] 벤젠셀렌산 유도체는 촉매로서 과산화 수소를 산화제로 사용하여 높은 선택성을 제공하는 것으로 보고되었다.[7] 또 다른 유망한 촉매 종류는 주석규산염과 같은 고체 루이스 산 촉매이다.[24]

비대칭 바이어-빌리거 산화

유기금속 촉매를 사용하여 엔안티오선택성 바이어-빌리거 산화를 수행하려는 시도가 있었다.[7] 프로키랄성 케톤의 그러한 산화의 첫 번째 보고된 사례는 구리 촉매와 함께 산소 분자를 산화제로 사용했다.[25] 백금 및 알루미늄 화합물을 포함한 다른 촉매들이 뒤를 이었다.[25]

바이어-빌리거 모노옥시게나제

자연에서 바이어-빌리거 모노옥시게나제(BVMO)라고 불리는 효소는 화학 반응과 유사하게 산화를 수행한다.[26] 이러한 화학 작용을 촉진하기 위해 BVMO는 플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 (FAD) 보조 인자를 포함한다.[27] 촉매순환에서 (오른쪽 그림 참조) 세포의 산화·환원 반응 등가물인 NADPH는 먼저 보조 인자를 환원시켜 나중에 분자 산소와 반응하게 한다. 결과적으로 생성되는 과산화플라빈은 기질을 산소화하는 촉매 엔티티이며, 이론적인 연구에 따르면 반응은 화학 반응에서 관찰된 것과 동일한 크리에게 중간체를 통해 진행된다.[28] 에스터 생성물을 형성하는 재배열 단계 후에는 하이드록시플라빈이 남아 자발적으로 물을 제거하여 산화된 플라빈을 형성함으로써 촉매순환을 마친다.

BVMO는 플라빈 함유 모노옥시게나제 (FMO)와 밀접하게 관련되어 있으며,[29] 이 효소는 인체에도 존재하며 간의 최전선 대사 약물 대사 시스템 내에서 사이토크롬 P450 모노옥시게나제와 함께 기능한다.[30] 실제로 인간 FMO5는 바이어-빌리거 반응을 촉매할 수 있는 것으로 나타났으며, 이는 반응이 인체에서도 일어날 수 있음을 나타낸다.[31]

BVMO는 생체 촉매로서, 즉 유기 합성에서 응용될 가능성 때문에 널리 연구되어 왔다.[32] 대부분의 화학 촉매에 대한 환경적 우려를 고려할 때, 효소의 사용은 더 친환경적인 대안으로 간주된다.[26] 특히 BVMO는 일반적으로 생체 촉매에서 찾는 다양한 기준을 충족하므로 응용에 흥미롭다. 합성적으로 유용한 반응을 촉매하는 능력 외에도 일부 자연적인 상동성은 매우 넓은 기질 범위(즉, 반응성이 효소 촉매에서 종종 가정되는 단일 화합물에 국한되지 않음)를 갖는 것으로 밝혀졌으며,[33] 대규모로 쉽게 생산할 수 있으며, 많은 BVMO의 3차원 구조가 결정되었기 때문에 단백질 공학을 적용하여 향상된 내열성 및 반응성을 가진 변이체를 생산할 수 있다.[34][35] 효소를 반응에 사용하는 또 다른 장점은 효소의 활성 부위 내에서 촉매 작용 중 기질 배향의 입체 제어에 기인하는 자주 관찰되는 위치선택성 및 입체선택성이다.[26][32]

Remove ads

전체 합성에서의 응용 예시

제오파틀 식물에서 유래한 조아파타놀은 락톤을 만들기 위한 바이어-빌리거 산화에 의해 제조되었다.[36][37]

스테로이드인 디하이드로에피안드로스테론은 바이어-빌리거 모노옥시게나제를 생성하는 곰팡이에 의해 유도되어 항암제인 테스톨락톤으로 전환된다.[38]

같이 보기

각주

외부 링크

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads