상위 질문

타임라인

채팅

관점

베누스

위키백과, 무료 백과사전

Remove ads

베누스(라틴어: Venus 웨누스[*])는 로마의 여신으로 사랑, 미, 욕망, 성교, 생식력, 번영, 승리 등을 주관한다. 로마 신화에서, 베누스는 본인의 아들이자 트로이의 멸망을 피해 이탈리아로 달아난 아이네이아스를 통해 로마인들의 선조이기도 하였다. 율리우스 카이사르는 베누스를 본인의 선조라고 주장하기도 했다. 그녀는 여러 종교 행사들의 중심이었고, 다양한 숭배의 대상으로 로마 종교에서 숭배되었다.

이 문서의 내용은 출처가 분명하지 않습니다. (2021년 1월) |

로마인들은 로마 미술 및 라틴 문학에 있어서 그리스 동격신 아프로디테의 신화와 이미지를 도입하였다. 후대 서양의 고전 전통에서, 베누스는 사랑과 성생활의 화신으로서 가장 널리 언급되는 그리스-로마 신화의 신 중 하나가 되었다. 이에 따라 그녀는 일반적으로 나체의 모습으로 묘사된다.

Remove ads

어원

라틴어의 신을 나타내는 명사 (라틴어: Venus)이자 사랑 및 매력을 나타내는 일반 명사 (라틴어: venus) 베누스/웨누스는 재구성된 이탈리아조어 *wenos- ('욕망')에서 발생했으며, '웨노스' 자체는 인도유럽조어 (PIE) *wenh₁-os ('욕망', 참조- 메사피아어 Venas, 인도아리아어 vánas '욕망')에서 비롯했다.[1][2]

파생어에는 '베누스투스' (venustus, 매력적인), '베누스타스' (venustās, 매력, 우아), '베네리우스' (venerius, 베누스의, 성적인), '베네라레' (venerāre, 숭배하는, 존경하는, 경의를 표하는), '베네라티오' (venerāti, 공경) 등이 있다.[1] 베누스는 또한 공통 인도유럽조어 어근 *wenh₁- (갈망하는, 바라는, 사랑하는)을 통해 라틴어 '베니아'(venia, 온정, 허가)와 '베노르'(vēnor, 사냥하는)의 동계어이기도 하다.[1][3]

Remove ads

기원

요약

관점

베누스는 '로마 판테온에서 가장 독창적인 창조물'이자,[5](p. 146), '이질적이고 이국적인 아프로디테'와 혼합되어 '정의가 불분명하고, 동화력 있는' 토착 여신으로 묘사된다.[a] 그녀의 숭배는 로마 공식 만신전 및 국가의 신들 사이의 공식적이고 계약적 관계, 마술을 통해 신적 힘을 비공식적이고 불법적으로 조종하려는 것과 대조되는, 인간이 신적 존재를 종교적으로 정당하게 매혹하고 유혹하는 것을 나타내는 것일 수 있다.[5](pp. 13–64)[7] 그녀의 설득 기능에 대한 양면성은 어근 *wenos-와 venenum(베네눔,‘독’; wenes-no, 즉 ‘사랑의 음료’ 또는‘중독적인 것’에서 유래) 사이의 관계에서 인식되어 왔으며, ‘매혹제’, ‘마법의 묘약’이라는 의미로 이해된다.[8][9]

베누스는 그리스의 아프로디테와 연관될 때까지 기원 신화가 없었던 것으로 보인다. 베누스-아프로디테는 카일루스-우라누스의 잘려나간 생식기에서 만들어진 바다 거품 (그리스어, αφρός/아프로스)에서 이미 성인 형태로 등장하였다.[10] 로마의 신학 체계에서 베누스를 수용적이고 유동적인 여성 원리이자, 생명의 생성과 균형에 필수적인 존재로 나타낸다. 로마의 만신전에서 대응에 있는 것은 불카누스와 마르스로, 활동성과 맹렬함이다. 베누스는 남성의 본질을 흡수하고 누그러트려, 상호 애정 관계 속 상대방 여성과 남성을 하나로 일치시킨다. 그녀는 근본적으로 동화력 있고 유순하며, 서로 동떨어진 여러 가지 기능들을 포용한다. 그녀는 군사적 승리, 성적인 성공, 행운과 번영을 가져다 줄 수도 있다. 한 맥락에서, 그녀는 매춘부의 여신이지만, 다른 한편으로는 남성과 여성의 마음을 성적 이탈에서 미덕으로 전환한다. 바로의 신학에서는 베누스를 여성 원리의 한 측면으로서 물로 인식하였다. 생명을 발생시키기 위해, 물의 성질을 지닌 자궁은 불의 남성적인 온기가 요구된다. 생명을 지속하기 위해서, 물과 불은 균형을 맞춰야만 하며 어느 한 측이 과하거나 서로가 적대성을 띤다면 비생산적이거나 파괴로 이어지게 된다.[11](pp. 12, 15–16, 24–26, 149–50)

곧 결혼할 신부는 베누스에게 '결혼 전' 공물을 바치는데, 이 공물의 성질과 시기는 알려져 있지 않다. 결혼식 그 자체와, 법적 결혼의 상태에 관한 것은 유노의 소관으로 신화에서는 그녀에게 한번의 결혼만을 허용하고 습관적으로 바랍을 피우는 배우자 유피테르와의 이혼은 허용하지 않았다. 그렇지만 베누스와 유노 역시도 결혼식에서 '버팀목' 같은 존재였을 것이며 베누스는 신부에게 법적인 혼인 안에서 '결혼의 행복'과 다산에 대한 기대를 준비해주었다. 일부 로마 사료들에서는 특정 나이가 된 소녀들은 베누스에게 자신들의 장난감을 바친다고 하며 이 행위가 어디에서 이뤄지는지는 불분명한 가운데, 다른 사료들에서는 이 공물이 라레스에게 바쳐진 것이라고 한다.[12] 로마의 전 계층에서 대중적인 취미이던 너클본스와 같은 주사위 놀이를 할 때, 가장 운이 좋고, 나올 수 있는 최고의 주사위 굴림을 '베누스'로 알려졌다.[13]

Remove ads

별칭

요약

관점

로마의 다른 주요 신들처럼, 베누스에게 그녀의 다른 숭배 측면, 역할, 다른 신들과 기능적 유사성을 가리키는 여러 별칭들이 붙었다. 그녀의 "본래 권능은 민간 어원에 대한 로마인들의 선호 및 'Nomen Omen' 종교 사상의 보급 등에 의해 크게 확장된 것으로 보이는데, 이런 점은 어원 등 이러한 방식으로 만들어진 정체성을 허용해주었다."[6](p. 457)[b]

베누스 아키달리아 (Venus Acidalia)는 베르길리우스의 '아이네이스'에서 등장한다(1.715–22, '마테르 아키달리아/mater acidalia'라는 표현으로 등장). 세르비우스는 그라티아이 (베누스의 딸)들이 목욕을 한다고 전해지는 '아키달리아 분수' (fons acidalia)의 언급에서 이 별칭을 '드물고', '이상하게 잘 알려져 있지 않은 별칭'이라 보면서도, '아키달리아'를 다트, 화살, 바늘 등 즉 연인의 화살, 연인의 고통스러운 염려와 비통 등을 나타내는 그리스어와 연결시켜 보기도 했다. 오비디우스는 후자의 의미로 아키달리아를 사용했다. '베누스 아키달리아'는 '아키달리아'가 베누스와 분명한 관계성을 띠지 않던 초기 사용에서 베르길리우스가 만들어낸 문학적 비유이었을 것이고 종교 의식 상 별칭은 거의 분명하게 아니었을 것이다.[15]

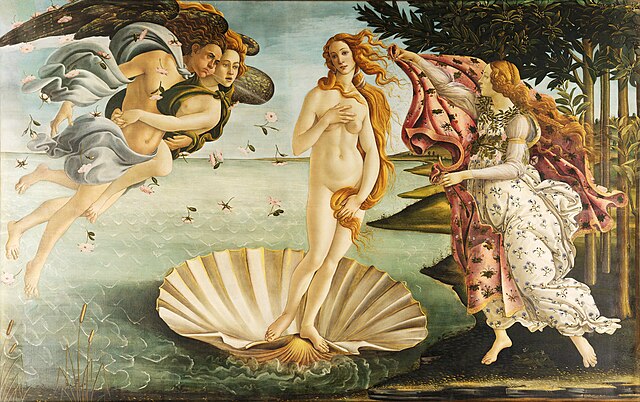

베누스 아나디오메네 ('바다에서 솟아난' 베누스)는 실제 크기보다 큰 가리비에 받쳐져 완전 성인의 모습으로 바다 거품에서 나타난 아프로디테의 탄생을 나타내는, 그리스 예술가 아펠레스의 유명한 그림에서 기반을 하였다. 이탈리아 르네상스 화가 산드로 보티첼리가 '비너스의 탄생'에서 이 모습을 사용했다. 베누스의 탄생에 대한 다른 형태에서는 육지나 해안에 서서 머리카락에서 바닷물을 짜내는 모습을 보여준다.[16]

베누스 바르바타 (Venus Barbata, '수염난 베누스')는 베르길리우스의 '아이네이스'에 대한 세르비우스의 논평에서 언급된다.[17] 마크로비우스의 사투르날리아는 여성의 복장과 형태를 하고 있지만 수염이 나고 남성의 생식기가 달린 키프로스의 베누스 조각상에 대해 묘사한다 (아프로디토스 참조). 그녀의 숭배자들은 옷을 바꿔 입는데 남성들은 여성의 의복을 입고 여성들은 남성의 의복을 입는다. 마크로비우스는 아리스토파네스가 이 조각상을 '아프로디토스'라 칭했다고 하였다. 라틴어 시인 라이비우스는 '남녀 구분 없이 양육하는 베누스'(sive femina sive mas) 숭배에 대해 기록했다.[18] 몇 가지 그리스 로마 시대의 조각품 예시들은 그녀의 남성 생식기를 들어내기 위해 '의복을 들어올리는'을 뜻하는 그리스어 동사 'ἀνάσυρμα' (아나시스로마이)에서 비롯한 '아나시스르메네' (anasyrmene) 자세로 그녀를 나타내고 있다.[19] 이 포즈는 전통적으로 액막이 또는 마법의 힘을 띠고 있다고 여겨진다.[20]

베누스 카일레스티스 (Venus Caelestis, 천상의 베누스)는 베누스를 융합된 천상의 여신 측면으로서 서기 2세기부터 사용되었다. '베누스 카일레스티스'는 134년 10월 5일 포추올리에 있던 그녀의 성소에서 진행된 타우로볼리움 (소 희생제의 한 형태)를 통해 일찍이 알려졌다. 베누스의 이 형태와 타우로볼리움 등은 아스타르테의 후대 동격신으로 이해된 '시리아 여신' 및 후대에 들어 트로이의 '로마인들의 어머니신'과 더불어 '신들의 어머니'로 여겨지는 로마의 대지모신과 관련 지어진다.[21]

베누스 칼바 (Venus Calva, 용감한 자 베누스)는 베누스의 한 전설의 형태로, 이 모습과 별칭을 설명하기 위한 몇 가지 전승을 제공한 고전 이후 로마 기록물들에서만 확인된다. 한 전승에서는 로마가 포위되던 때 화살을 만들기 위해 자신들의 머리카락을 제공한 로마의 노부인들의 고결함을 기리고 있다. 다른 한 전승에서는 안쿠스 마르키우스 왕의 아내 및 다른 로마 여성들이 전염병으로 머리카락을 잃게 되는데, 이 회복을 바라며 머리카락을 잃지 않은 여성이 자신의 머리카락을 베누스에게 제물로 바쳤다는 내용이다.[5](pp. 83–89)[c]

베누스 클로아키나 (Venus Cloacina, 정화하는 자 베누스)는 에트루리아의 물의 여신 클로아키나와 베누스가 결합된 형태로, 클로아키나는 본래 개울이었던 클로아카 막시마 강어귀 위에 옛 성소가 있었으며, 이후에 로마의 주요 수로를 관장하였다. 베누스 클로아키나의 의례는 지하 배수로의 오염된 물과 독성 공기를 정화하기 위해 성소에서 행해졌다.[24][25] 일부 전승에서는, 티투스 타티우스는 로마에 법적 결혼을 도입한 이었고, 베누스-클로아키나는 혼인한 이들 간의 성적 교류를 촉진하고, 보호하며 정화했다고 한다.[26]

베루스 에르키나 (Venus Erycina, 에릭스의 베누스)는 시칠리아섬 에릭스에서 차지한 포에니인들의 신 아스타르테 조각상으로, 카피톨리누스 언덕의 신전에서 고위층과 노령의 여성들에게 로마화 된 형태로 숭배되었다. 포르타 콜리나 및 로마의 신성한 경계 밖에 있던 후대의 신전은 그녀를 숭배하는 데 있어 일부 에릭스적 특징들을 보존하고 있었을 것이다. '베루스 에르키나'는 '평민 여성' 및 매춘부들에게 어울리는 신이었을 것으로 여겨진다.[27][28][29](pp. 80, 83)

베누스 에우플로이아 (Venus Euploia, 안전한 항해의 베누스)는 베누스 폰티아 (Venus Pontia, 바다의 베누스)로도 알려졌으며, 그녀가 바다 사람들을 위해 파도를 잔잔하게 해주었기 때문이었다. 그녀는 한때 바다 옆의 신전에 있었다가 현재는 소실된 프락시텔레스의 아프로디테스 형상에서 기반했었을 수도 있다. 베누스 에우플로이아 속 베누스에 대한 여러 복제본들은 돌고래들이 지지하고 있고, 디아뎀과 조각된 베일을 쓰고 있으며, 이는 그녀가 바다의 거품에서 태어났다는 점을 암시하며, 그 결과로 그녀는 바다의 여왕이자 선원과 항해의 수호신이라는 정체성을 얻게 되었다. 로마의 복제본들은 목욕장과 김나시움을 장식했을 것이다.[30][16]

베누스 프루티스 (Venus Frutis)는 라비니움의 '프루티날' (Frutinal)이라는 신전에서 연합 제의를 통해 모든 라틴족들에게 숭배되었다.[31][d] 라비니움에서 발견된 금석문들은 연합 제의의 존재를 확인시켜주나, 정확한 상세 내용에 대해서는 전하지 않고 있다.[e]

베누스 펠릭스 (Venus Felix, 행운의 베누스)는 행운과 불운의 여신이자 행운의 인격화가 된 포르투나와 베누스의 측면이 합해진 전통적인 별칭이었을 것이며, 도상학 상으로 폼페이의 '비너스 피시카' (Venus Physica) 예시들 일부에서 발견된 선박의 키(rudder)가 포함되어 있다. 일반적으로 베누스 펠릭스로 인식된 베누스의 형태는 독재관 술라가 로마의 공화정 후기 내전 및 외국과 전쟁 기간 국내 및 외국의 적들을 상대로 한 승리를 정당화 하기 위해 도입되었으며 Rives 교수는 술라가 폼페이처럼 한때 삼니움과 동맹을 맺었던 비자발적 또는 정복당한 국내 영토에 대해 이러한 굴욕적인 연관성을 강요했을 가능성은 매우 낮다고 본다.[34] 하드리아누스 황제는 사크라 가도에 베누스 펠릭스와 로마 아이테르나 신전을 건설했다. 동일한 별칭이 바티칸 박물관에 있는 특정 조각품에 사용되었다.

베누스 게네트릭스 (어머니신 베누스)는 9월 26일에 축일 둔 모성애와 가정의 여신으로, 율리우스 씨족의 선조이자, 더 멀리는 로마인들의 신적인 선조들이다. 율리우스 카이사르는 기원전 46년에 베누스 게네트릭스 신전을 봉헌했다.[34] 이 명칭은 아프로디테/베누스 조각상에 대한 특정 도상학적 유형에도 붙여져 있다.

베누스 헬리오폴리타나 (Venus Heliopolitana, 헬리오폴리스 시리아카의 베누스)는 바알벡의 로마-시리아 형태의 베누스로, 아슈타르트, 데아 시리아, 아르가티스 등과 동일 시 여겨지지만 이러한 동일시는 일관되지 않으며 대부분 매우 빈약한 근거에 기반하고 있다. 과거에 이른 바 헬리오폴리스 삼신 중 하나로 여겨졌으며, 이에 따라 추정상 태양신 '시리아의 유피테르' (바알)의 아내이자 '시리아의 메르쿠리우스' (아돈)의 어머니가 된다. '시리아의 메르쿠리우스'는 이따금 또 다른 태양신 또는 죽음과 재생의 신으로서 바쿠스와 혼합된 형태, 따라서 봄의 신으로 여겨지기도 한다. 기원전 15년에 아우구스투스의 퇴역 군인들이 바알베크에 식민 도시를 세우기 전까지, 이러한 삼신은 존재하지 않았던 것으로 보인다. 이는 현대 학계가 만들어낸 것 일 수도 있다.[35]

베누스 칼리피고스 (아름다운 엉덩이를 지닌 베누스)는 현재는 소실된 시칠리아 시라쿠사의 그리스 원본 조각상을 모방한 조각상의 형태를 가진 조각상이다.[36]

베누스 리베르티나 (Venus Libertina, 자유인 베누스)는 '리베르티나' (libertina, 자유 여성)와 '루벤티나' (lubentina, 즐거운 또는 격정적인) 사이의 의미적 유사성과 문화적 관련성을 통해 생겼을 것이다. 동일한 과정 및 철자상의 변이 과정을 통해 베누스가 획득한 추가적인 칭호 및 별칭 변형에는 '리벤티아' (Libentia), '루벤티나' (Lubentina), '루벤티니' (Lubentini) 등이 있다. 베누스 리비티나 (Venus Libitina)는 베누스를 장례 및 장의사들의 수호신 리비티나와 연결시켜 죽음과 유사성을 띠는 여신이 되었으며 '기원전 300년을 넘지 않는 시점'에, 에스퀼리누스 언덕의 리비티나 숲에 베누스 리비티나에 대한 신전이 봉헌되었다.[f]

베누스 무르키아 (Venus Murcia, 은매화의 베누스)는 거의 알려지지 않은 신 무르키아 (또는 무르쿠스 또는 무르티아)와 베누스가 합해진 존재이다. 무르키아는 로마의 몬스 무르키아 ([[아벤티노 언덕|아벤티노 언덕의 낮은 지대)와 관련이 있으며, 키르쿠스 막시무스에 성소가 있었다. 일부 자료에서는 그녀를 은매화 나무와 연관시킨다. 기독교 저술가들은 그녀를 나태와 게으름의 여신으로 묘사했다.[38]

베누스 옵세퀜스 (관대한 베누스[39])는 베누스가 처음으로 확인한 별칭이다. 퀸투스 파비우스 막시무스 구르게스가 제3차 삼니움 전쟁 기간인 기원전 295년 8월 19일에 그녀의 첫 로마의 신전을 헌정하면서 사용했다. 이 신전은 아벤티노 언덕과 키르쿠스 막시무스 인근 어딘가에 있었고, 비날리아 루스티카에서 핵심적 역할을 했다. 간통 혐의가 드러난 여성들에게 부과된 벌금을 통해 자금이 조달되었을 것으로 추정된다.[11](p. 89)

베누스 피시카 (Venus Physica)는 베누스를 물질계에 영향을 미치는 만물과 자연의 창조적 힘으로서 나타내는 것이다. '베누스 피시카'는 루크레티우스가 본인의 에피쿠로스적 물리학 및 철학을 선명하고 시적으로 노출한 'De Rerum Natura'의 도입부에서 '알마 베누스' (Alma Venus, 어머니 베누스)로 등장한다. 루크레티우스의 후원자인 멤미무스가 좋아하던 존재로 보인다.[40]

베누스 피시카 폼페이아나 (Venus Physica Pompeiana)는 술라가 삼니움족들로부터 폼페이를 포위하여 점령한 후 그의 가문과 베누스의 이름을 따 '콜로니아 베네리아 코르넬리아'라는 이름의 식민 도시를 설치하기 이전부터 폼페이의 수호신이었다. 베누스는 바다와 교역의 여신 베누스 페스카트리케 (Venus Pescatrice, 고기잡이 여인 베누스)이라고 하는 독특하고 토착적인 형태를 띠었다 (술라가 베누스의 은총을 주장한 사례에 대해서는 상단의 '베누스 펠릭스' 참조).[41][42] 폼페이의 베누스 신전은 술라의 식민화 이전 기원전 1세기 어느 시기에 건설되었다.[43] 이 베누스의 토착 형태는 로마, 오스크, 지역의 폼페이의 영향을 받은 것이다.[44] '베누스 피시카'처럼, '베누스 피시카 폼페이아나'는 '어머니 자연'이라고 하는 여왕의 형태와 사랑의 성공을 보장하는 자로서의 모습을 띠기도 했다.[45]

베누스 우라니아 (Venus Urania, 천상의 베누스)는 바실리우스 폰 람도르의 책, 폼페오 마르케시의 부조, 크리스티안 그리펜켈의 회화에서 명칭으로 사용되었다 (예시 아프로디테 우라니아.)

베누스 베르티코르디아 (마음을 바꾸는 자 베누스)는 선이 정해지지 않 욕망 (libido)을 사회적으로 허용된 경계 즉 혼인 내 표현된 성욕인 '푸디키티아'로 전환시킬 수 있는 그녀의 능력에 대해 열린 '베네랄리아'에서 찬양되었다.

베누스 빅트릭스 (Venus Victrix, 승리의 베누스)는 그리스인들이 동방에서 물려받은 무장한 아프로디테의 로마화된 측면으로, 동방 지역에서 이슈타르 여신은 '전쟁의 여신으로 남아 있어, 베누스도 술라 또는 카이사르에게 승리를 가져다 줄 수 있다는 것이다".[46] 폼페이우스는 본인의 후원자 술라 그리고 카이사르 등과 베누스 빅트리스의 후예라는 대중들의 인식을 두고 경쟁했다. 기원전 55년 그는 캄푸스 마르티우스 내 극장 꼭대기에 그녀를 위한 신전을 봉헌했다. 그녀는 카피톨리누스 언덕에도 성소가 있었고 8월 12일과 10월 9일이 축일이었다. 희생제는 매년 10월 9일에 그녀를 위해 열렸다. 신고전 미술에서, 빅트리스라고 하는 별칭은 '사내의 마음에 승리를 거둔 베누스' 또는 파리스의 심판에 대한 맥락에서 종종 사용되었다 (예시로 반 나체로 비스듬하게 누운 모습의 폴린 보나파르트에 대한 초상인 안토니오 카노바의 '베누스 빅트리스').

Remove ads

숭배 역사와 신전

요약

관점

베누스의 것으로 최초로 알려진 사원은 Q. 파비우스 구르게스가 삼니움인들과 전투 한 가운데서 '베누스 옵세퀜스' (Venus Obsequens)에게 봉헌된 것이었다. 기원전 295년 아벤티노 언덕 인근 지역서 바쳐졌으며, 성적으로 비행을 저지른 로마 여성들에게 부과된 벌금을 통해 자금이 조달된 것으로 보인다. 베누스의 의례 및 성격은 이탈리아의 마그나 그라이키아 전 지역에서 여러 형태로서 이미 널리 퍼져 있었던 그리스의 아프로디테 숭배에 영향을 받거나 기반했을 것이다. 신전의 봉헌일은 '베누스 옵세퀜스'를 '비날리아 루스티카' 축제와 연결짓는다.[6](p. 456)[g]

카르타고와 제2차 포에니 전쟁 초기 중이던 기원전 217년에, 로마는 트라시메노호 전투에서 괴멸적인 패배를 당했다. 시불라 신탁에서는 카르타고의 시칠리아 동맹의 수호신인 에릭스의 베누스 (Venus Erycina)가 그녀의 동맹을 바꾸도록 설득된다면 카르타고가 패할 것이라 예언하였다. 로마 측은 에릭스 포위에 나섰고 여신에게 동맹에서 이탈을 한다면 보상으로 거대한 신전을 제공할 것이라 약조했다. 이들은 그녀의 형상을 차지하고, 로마로 가져와 로마의 열두 신 '디 콘센테스' 중 하나로서 카피톨리노 언덕의 신전에 안치하였다. 노골적인 카르타고적 특성들이 벗겨진,[h] 이 '이국의 베누스'는 로마의 '베누스 게네트릭스' (Venus Genetrix, 어머니신 베누스)가 되었고,[29](pp. 80, 83)[47][48] 로마의 전승은 베누스를 로마인들의 선조인 트로이 왕자 아이네이아스의 어머니이자 수호자로 만들었는데, 그래서 로마인들의 관점에서 이것은 조상 신이 자기 백성에게 돌아오는 귀환이었다. 얼마 안 되어, 로마의 카르타고에 대한 승리는 로마에 대한 베누스의 호의와 그녀와 신화상 트로이의 과거에 대한 관련성, 로마의 정치적 그리고 군사적 헤게모니에 대한 지지를 다시 확인시켜주었다.[i]

베누스에 대한 카피톨리노 언덕 숭배는 고위층 로마인들에게 한정되었던 것으로 보인다. 생식력의 신인 '베누스 에르키나' (Venus Erycina)에 대한 별도의 숭배[50] 기원전 181년에 성립되었고, 포르타 콜리나 인근 로마의 신성한 경계 바로 밖에 위치한 전통적 플레브스 구역에서 기원전 181년에 성립되었다. 베누스 에르키나 신전, 숭배, 여신 등은 본래의 성격과 의례의 상당 부분을 유지했을 것이다.[50][52](pp. 4, 8, 14) 마찬가지로, '베누스 베르티코르디아' (Venus Verticordia, 마음을 바꾸는 자 베누스)의 사원이 기원전 114년에 세워졌지만 고대의 베누스-포르투나 숭배와도 연결되어 있었으며 "아벤티누스 언덕과 키르쿠스 막시무스라는 특이한 환경에 묶여 있었는데 이는 베누스 숭배의 강한 플레브스 맥락에 있으며, 그녀를 스토아 및 에피쿠로스 학파에서 '모든 여신'을 아우르는 존재로서 보는 귀족들의 우아함과는 대조적이었다.[j]

로마 공화정 말기로 가면서, 로마 정치인들 중 일부는 베누스의 총애를 받았다고 주장했다. 장군이자 독재관 술라는 성씨로 '펠릭스' (Felix, 행운의)를 더하며, 전례가 없을 정도로 운이 따른 그의 정치적 그리고 군사적 경력이 그에 전해진 천상의 총애, 특히 '베누스 펠릭스'의 총애라는 점을 알렸다.[k] 그의 후견을 받던 폼페이우스는 베누스의 지원을 두고 경쟁했으며, 그의 호화스럽게 설비를 갖춘 신식 극장의 일부로서 거대한 사원을 베누스 빅트릭스에게 헌정하였고, 승리의 월계관을 쓴 채 자리에 앉아있는 그녀의 모습이 담긴 주화와 함께 기원전 54년 그의 승를 기념했다.[49](pp. 22–23)

폼페이우스의 과거 친우이자 동맹, 후대에 이르러서는 적수인 율리우스 카이사르의 경우는 더 하였다. 그는 군사적 성공이 '베누스 빅트릭스'의 총애를 입은 것이고, '베누스 게네트릭스'가 조상이라 주장하였는데 실제로 율리우스 씨족 사이에서 오랜 기간 내려온 전승이긴 했다. 카이사르가 암살되자, 그의 후계자인 아우구스투스는 권력자로서 타고난 적합성 및 본인의 통치에 대한 신들의 허가라는 증거로서 두 주장을 받아들였다.[l] 로마의 전설적 시조 로물루스의 신적인 아버지 마르스 울토르에 대한 아우구스투스의 새로운 신전은 복수하는 마르스와 함께 하는 그의 신적 배우자 베누스 그리고 추정상 거의 '확실하게' 죽고 신격화 된 카이사르의 조각상을 같이 두는 모습으로써 이런 점을 강조했을 것이다.[29](pp. 199–200)

비트루비우스는 새로운 베누스 신전을 지을 때에는 에트루리아의 장복사들이 정한 규칙에 따라 로의 '성문 근처'에 세워야 한다고 권고하는데 이곳에서 '정숙한 부인들과 청년들'이 정욕의 영향으로 물들지 않도록 하기 위함이었다. 그는 날씬하고 우아하며 장식적인 잎사귀 장식되고 볼루트가 얹힌 코린토스 양식이 베누스의 성격과 기질에 잘 어울린다고 보았다.[m] 비트루비우스는 빛이 들어오고 바람이 잘 통하게 신전의 원주 사이가 가능한 한 최대한 넓을 것을 권장하였으며, 그는 카이사르 포룸에 있는 베누스 신전을 잘못된 사례의 예로 제시하는데 비좁은 공간과 두꺼운 기둥이 내부를 어둡게 하고 신전의 출입구를 감추며 통로를 붐비게 하여 여신을 찬양하고 싶어하는 노부인들이 신전에 나란히 팔짱을 끼고 들어가기보다는 한 줄로 들어가야만 한다고 하였다.[n]

서기 135년에 하드리아누스 황제는 로마의 벨리아 언덕에 베누스와 '로마 아이테르나' (불멸의 로마)에 대한 신전을 봉헌하며, 로마와 속주 간의 제국 일체성을 강조하고, 베누스를 로마 전체와, 로마 민족, 국운을 보호하는 '게네트릭스' (창조신)으로 만들었다. 고대 로마에서 가장 거대한 사원이었다.[58][29](pp. 257–58, 260)

축제

베누스는 로마의 역력상 특정 축제 기간 국가의 공식적 숭배를 받았다. 그녀의 신성한 달은 4월로 (라틴어로 Mensis Aprilis), 고대 로마 어원학자들은 '시작하다'를 의미하는 aperire에서 유래한 것으로 이해하며, 이는 나무와 꽃이 피어오르는 봄철을 가리킨다.[o] 서기에 들어서고 몇 세기 기간 게르만 만신전의 '인테르프레타티오 로마나'가 이뤄지며, 베누스는 게르만의 여신 프리요와 동일 시 여겨졌고, 'dies Veneris'에 대한 번역 차용어 'Friday'가 생겨났다.

베네랄리아 (4월 1일)는 베누스 베르티코르디아 (마음을 움직이는 자 베누스)와 포르투나 비릴리스 (정력 넘치는 또는 강인한 행운의 포르투나)를 기념하며 열렸으며, 포르투나에 대한 숭배가 더 오래되었을 것으로 추정한다. 베누스 베르티코르디아는 로마가 포에니 전쟁을 치르던 기간 시불라 신탁의 조언을 받아 기원전 220년에 만들어졌으며,[p] 이 당시 일부 남성들과 베스타 신녀 세 명이 포함하여 로마의 모든 계층들에서 벌어진 성범죄들에 대해 신의 분노를 나타내는 여러 불길한 징조들이 벌어졌다.[11](pp. 105–09) 베누스 베르티코르디아 조각상은 로마의 노부인 단체에서 가장 정숙한 자로 선정된 젊은 여성 한 명에 의해 봉헌되었다. 먼저, 이 조각상은 '포르투나 비르길리스' 신전에 놓였을 것인데, 아마 베누스 신앙과 관련한 도덕적 그리고 종교적 결함을 보완하는 신적인 보강 조치이었을 것이다. 기원전 114년 '베누스 베르티코르디아'의 신전이 세워졌다.[60] 그녀의 대한 숭배는 결혼 여부를 떠나 로마의 모든 성별과 계층들에게 신들을 기쁘게 하고 국가에 이익을 가져다주는 것으로 알려진 전통적 성적 가치와 도덕성을 간직하도록 설득하기 위한 수단이었다. 의식 동안에, 그녀의 형상이 사원에서 남성의 목욕장으로 옮겨지고, 여성 의식 참가자들이 형상의 의복을 벗겨낸 다음 온수로 씻겨내고, 은매화로 된 화환으로 장식한다. 여성과 남성들은 사랑, 성, 약혼, 결혼에 관한 문제에 있어 베누스 베르티코르디아에게 도움을 구했다. 오비디우스에게 있어, 별칭과 관련된 책임에 대해 베누스의 수용은 여신 스스로에게 있어 심적 변화를 나타내는 것이었다.[q][61]

비날리아 우르바나 (4월 23일)은 베누스 및 신들의 왕 유피테르가 공유하는 포도주 축제이었다. 이 축제 기간 베누스에게 유피테르에 대한 중재를 요청할 기회가 주어졌는데, 유피테르는 그녀의 매력을 잘 받아들이고 그녀의 포도주의 영향을 잘 따른다고 여겨졌다. 베누스는 인간들이 매번 사용하는 '세속적' 포도주의 수호신이었다. 유피테르는 강인하고, 정제된, 의식용 등급 수준의 포도주의 수호자였고, 가을 포도 수확이 달려 있는 날씨를 좌우했다. 이 축제 기간, 남성들과 여성들은 다 같이 의식용 포도주가 아닌 일반적인 막포도주 (전년도 '비날리아 루스티카' 때 담근)를 마시며, 인간들에게 이러한 선물을 제공한 베누스의 힘을 기념하였다. 상류층 여성들은 카피톨리누스에 있는 베누스 신전으로 모여, 유피테르에게 제물로 바친 전년도의 신주를 인근 배수로에 부었다.[62] 평민 계층의 소녀 (vulgares puellae)와 매춘부들은 포르타 콜리나 바로 밖에 있는 베누스 신전에 모여, 은매화, 박하, 골풀 등을 장미에 묶어 제물로 바치고, '미와 인기'를 얻기 위해 '매력과 재치'있게 해달라 요청한다.[63]

비날리아 루스티카 (8월 19일)는 본래 포도주, 식물의 성장 및 다산을 기념하는 교외 지역 라틴족의 축제이었다. 이는 베누스의 가장 오래된 축제이었을 것이고 알려진 것 중에 그녀의 가장 초기 형태인 '베누스 옵세퀜스'와도 관련되어 있다. 주방용 채소밭과 상업용 채소밭, 그리고 아마 포도원들까지 그녀에게 바쳐졌다.[r] 이 축제가 누구를 위한 것인지를 두고 로마인들의 의견이 갈렸다. 바로는 이 축제가 포도의 숙성을 좌지우지 하는 날씨를 관장한 유피테르에게 신성 시 되는 날이라 주장했으며 희생양으로 암양 (agna)이 바쳐지는 것이 한때 이 축제가 베누스 단독의 것이었음을 나타내는 증거일 수 있다고 하였다.[s][t]

베누스 게네트릭스 축제 (9월 26일)는 율리우스 씨족의 선조이자 동시에 본인의 수호신으로서 총애를 받고 있다고 주장한 율리우스 카이사르의 맹세를 이행하기 위해 기원전 46년 나라의 점복사들의 주제 하에 카이사르 포룸의 베누스 신전에서 거행됐다. 카이사르는 그의 전례가 없이 호화스러운 네 번의 승리에 대 개선식 기간 이 신전을 봉헌했다. 동시에, 그는 폰티펙스 막시무스이자 로마의 고위 정무관으로 임명됐으며 이 축제는 개인적이고 가문 중심의 종교 숭배가 전례 없이 로마 국가의 공적인 숭배로 격상된 사건을 나타내는 것으로 여겨진다. 카이사르의 후계자인 아우구스투스는 베누스와의 이러한 개인적·가문적 연관성을 제국 신격으로서 크게 부각시켰다.[65][u] 이 축제에 관한 의례는 알려져 있지 않다.

Remove ads

신화와 문학

로마 신화에서 대부분의 주요 신들과 마찬가지처럼, 베누스의 문학적 개념은 그녀의 대응신 아프로디테에 관한 그리스 신화의 문학에서 온 요소들을 통째로 차용하여 덧씌워진 것이지만, 상당한 예외 사항도 존재한다. 일부 라틴 신화에서, 쿠피도는 전쟁의 신 마르스와 베누스의 아들이다. 다른 한편, 병행하는 신화 및 신학에서, 베누스는 불카누스의 배우자로서, 또는 아버지를 메르쿠리우스로 둔 '두 번째 쿠피도'의 어머니로 이해되기도 한다.[w] 베르길리우스는 그의 후원자 아우구스투스와 율리우스 씨족에 경의를 표하며, 율리우스 카이사르가 수호신으로 도입한 베누스와, 트로이의 파괴에서 도망쳐 온 피난민이자 최종적으로 로마인들의 선조가 되는 트로이의 왕자 아이네이아스 간 이미 존재하던 연관성을 더욱 장식하였다. 베르길리우스의 아이네이아스는 낮하늘에서도 샛별처럼 밝게 빛나는 천상의 형태 모습을 지닌 베누스의 인도를 받아 라티움으로 안내 받았으며, 훨씬 뒤 그녀는 카이사르의 영혼을 천상으로 끌어 올려주었다.[x] 오비디우스의 '행사력'에서 베누스는 로마로 오게 되는데, 본인 자녀의 도시에서 숭배 받기를 선호했기 때문이었다.[67] 악티움 해전에서 옥타비아누스의 승리에 대한 베르길리우스의 시적 해석에 따르면, 미래의 황제는 베누스, 넵투누스, 미네르바와 동맹을 맺었다. 옥타비아누스의 적수 안토니우스, 클레오파트라 그리고 아누비스같이 기이하고 도움이 안되는 이집트의 신들의 도움을 받은 이집트인들은 전투에서 패하고 만다.[68]

Remove ads

큐피드

요약

관점

라틴어 cupido (욕망, 욕구)와 Amor (애정 어린 사랑)는 메르쿠리우스와 불카누스 또는 마르스를 아버지로 둔, 베누스의 아들로, 똑같은 로마 신화 속 사랑의 신의 다른 명칭에서 비롯했다.[69] 베누스와 함께 다니는, 어린아이 또는 소년의 모습을 한 날개 달린 인물은 혼자 또는 그 이상으로 있던 간에 아모레스, 쿠피도, 에로테스 또는 그리스의 에로스 형태로 다양하게 취급되었다. 그 중에 가장 오래된 것은 에로스로, 헤시오도스는 에로스를 혼돈에서 나타난 태초신이자 어머니나 아버지를 두지 않은 생성력으로 분류하였다. 에로스는 테스피아이의 수호신으로, 테스피아이에서 그는 서기 2세기까지 우상 형태가 아닌 돌의 형태로 구체화되었다. 최소 기원전 5세기부터 그는 청소년의 형태를 띠었고, 엘리스 (펠로폰네소스 반도)에 및 그리스의 다른 지역들에서 날개 및 궁시, 사랑의 여신 아프로디테와 전쟁의 신 아레스라는 신적 부모를 얻게 되었다. 에로스는 자체적인 신전들이 있었고, 일부를 아프로디테와 공유했다.[70][71]

엘리스에서, 그리고 아테네에서, 에로스는 안테로스라는 이름의 쌍둥이와 숭배를 공유했다. 크세노폰의 소크라테스적 '향연' 8. 1에서 아내에게 에로스(사랑)를 품은 만찬 손님이 등장하며, 이에 대해 아내는 안테로스(상호적인 사랑)로 보답한다. 일부 사료에서는 안테로스를 '무시당한 사랑'의 복수자로 나타낸다. 베르길리우스의 '아이네이아스'에 대한 세르비우스의 4세기 논평에서, 쿠피도는 베누스의 기만하는 대리인으로, 아이네이아스의 아들을 가장하여 카르타고의 여왕 디도가 그녀의 남편을 잊게 했다. 아이네이아스가 그녀의 사랑을 거부하고, 로마이들의 선조라는 그의 운명을 이행하기 위해 카르타를 몰래 떠났을 때, 디도는 안테로스를 "쿠피도와 반대되는 존재로서" 불러냈다고 전해진다. 그녀는 증오와 정말에 빠지게 되었고, 로마를 저주하였으며, 아이네이아스가 떠나자, 자살을 시도했다.[y][72][71]

오비디우스의 '행사력' 제4권은 베누스를 이름이 아닌 '쌍둥이 사랑의 어머니' (gemini amores)로 언급한다.[z] '아모르'는 로마의 시인들과 지식인들이 '자애로운' 사랑의 인격화에 부여한 선호하는 라틴명이. 쿠피도 (욕망)가 때로는 명령적이고 잔혹하며, 장난스럽거나 심지어 호전적이기까지 한 반면, 아모르는 부드럽게 설득한다. 스토아적 가치관을 갖고 있던 대 카토는 쿠피도를 아모르보다 도덕적으로 못한, 탐욕과 맹목적 열정의 신으로 보았다. 로마의 극작가 플라우투스는 베누스, 쿠피도, 아모르가 함께 협력한다고 묘사했다.[71]

로마의 종교 숭배 금석문과 신학에서, '아모르'는 드물고, '쿠피도'는 상대적으로 흔하다. 어떠한 로마 신전들도 쿠피도 단독으로 봉헌된 것은 보이지 않고 '베누스 쿠피도퀘' (Venus Cupidoque, 베누스와 쿠피도)라고 하는 공동 봉헌 형태가 그의 숭배 증거이며, 콜리네 문 바로 밖에 있던 베누스의 신전과 다른 곳에서 확인되었다. 그는 또한 여러 개인 가정의 숭배에서도 모습을 보이고 있다. 사적 그리고 공적 장소를 막론하고, 쿠피도가 들어가 있는 베누스와 마르스 조각상, 또는 베누스, 쿠피도, 작은 '에로테스'가 있는 조각상들은 이따금 종교 및 예술적 목적으로 부유한 후원자들에 의해 기부되었다.[73][74] 문학적 신화에서 쿠피도의 역할은 일반적으로 베누스를 대신해서 행동하는 것으로 한정되며 로마의 저술가 아풀레이우스의 '황금 당나귀' 내 이야기 중 하나인 쿠피도와 프시케 신화에서, 그 이야기와 해결 방식은 프시케 (영혼)에 대한 쿠피도의 사랑, 자식으로서의 반항, 어머니 베누스의 질투 때문에 진행된다.[71]

Remove ads

도상학

요약

관점

기호, 배경, 상징

베누스의 형상은 가정의 벽화, 모자이크, 가정용 사당 (lararia)에서 발견되고 있다. 페트로니우스는 '사티리콘'에서 해방 노예 트리말키오의 라레스 (가정신들)의 '라라리움' (lararium, 가정 사당)에 베누스의 형상을 배치시켰다.[75]

'베누스 폼페이아나' (Venus Pompeiana, 폼페이의 베누스)와 '베누스 페스카트리케' (Venus Pescatrice, 여성 어부 베누스) 등으로 알려진 베누스의 유형들은 거의 폼페이에 한정되어 있다. 베누스의 두 형태는 상태가 좋은 폼페이의 주거지에서 나타나는데, '베누스 폼페이아나'는 격식 있는 접객 공간에서 더 흔히 발견되고, 흔히 외투를 거치고 오른쪽 팔을 가슴에 올린 채 서 있는 완전한 레갈리아의 형태로 묘사된다. '베누스 페스카트리케'의 형상들은 좀 더 쾌활한 형태를 하고 있고, 일반적으로 덜 격식이고 덜 공적인 비접객 공간에서 발견된다. 이곳에서 그녀는 보통 낚싯대를 들고 있고, 최소한 쿠피드 하나가 함께 풍경 속에 앉아 있다.[76]

베누스의 기호는 대부분이 아프로디테의 것과 비슷하다. 여기에는 베누스의 포르타 콜리나 의례에서 바쳐졌던 장미,[aa] 그리고 특히, 하얀색의 단내가 나는 꽃으로 향이 좋은 항상 녹색을 띠는 잎과 다양한 약초 및 마법 가치으로 재배된 도금양 (라틴어 'myrtus')이 있었다. 베누스의 조각상과 그녀의 숭배자들은 그녀의 축제 때 도금양으로 된 관을 썼다.[77] 베누스 숭배에서 도입되기 전, 도금양은 로마의 주 수로를 주관한 에트루리아-로마 신화의 여신 클로아키나의 정화 의례에서 사용됐으며 시간이 흘러 클로아키나와 베누스의 신성한 식물의 연관성은 그녀를 베누스 클로아키나로 만들게 했다. 마찬가지로, 로마의 민간 어원학은 오래됐고 잘 알려지지 않은 여신 무르키아를 현재 '무르키아'라고 칭하는 '도금양의 베누스'로 변하게 했다.[78][ab]

도금양은 특히 강력한 춘약으로 여겨졌다. 사랑과 성교의 여신으로서, 베누스는 로마의 혼전 의례와 결혼식 밤에 있어 필수적 존재이었고, 따라서 도금양과 장미가 신부의 부케로 쓰였다. 혼인 그 자체는 유혹이 아니라 유노의 권위 아래 있는 합법적인 상태였으며 따라서 도금양은 혼인관에서 빠지게 되었다. 예누스는 또한 로마의 남녀가 일반적이고, 일상적으로 먹는 포도주의 수호신이었는데 포도주가 가진 유혹하는 힘은 잘 알려져 있었다. 여성 순결의 여신인 보나 데아의 의례에서,[ac] 베누스, 화환, 그리고 남성을 상징하는 모든 것들은 배제되었을 뿐 아니라 언급조차 금지되었다. 의례에서는 여성들은 독하고 의례에 쓰이는 포도주를 마시는 거만 허가되었고, 이는 본래 로마 신들과 로마 남성들에게만 허락되었던 것이며, 여성들은 이를 완곡하게 '꿀'이라고 불렀다. 이러한 특별한 상황에서, 여성들은 남성들의 간섭과 베누스의 유혹에서 벗어나 정숙하고 종교적으로 독한 와인을 마실 수 있었다. 이 맥락을 벗어나서는, 도금향유로 향을 더한 일반적인 포도주(즉, 베누스의 와인)이 여성에게 특히 적합하다고 여겨졌다.[79]

베누스와 포도주에 대한 오랜 관계성은 유명한 문구 sine Cerere et Baccho friget Venus (간단히 해석하길 "음식과 포도주가 없으면, 베누스는 얼어붙고 만다")에서 표현된 포도주, 취함, 성교의 피할 수 없는 관계를 반영한다. 이는 다양한 형태로 사용되었으며, 대표적으로 로마의 극작가 푸블리우스 테렌티우스 아페르가 있었고, 분명 그 이전에도 있었을 것이며 초기 근세까지 이어졌다. 베누스가 몇몇 포도주 축제에서 중대한 역할을 하는 가운데, 로마의 포도주 신이었던 바쿠스는 그리스 신화의 디오니소스 및 초기 로마의 포도주의 신 리베르 파테르 (자유의 아버지)와 동일 시 여겨졌다.[80]

로마 개선식의 보다 작은 형태인 '오바티오'를 받은 로마의 장군들은 은매화로 된 화관을 받았는데, 본인들과 본인들의 군대가 저지른 살인죄를 정화하기 위함이었을 것이다. 오바티오 의식은 '베누스 빅트릭스' (승리의 베누스)에 흡수되었는데, 이 행태에서 그녀는 그 승리를 비교적 '쉬운' 승리를 부여하고 정화했다고 여겨진 신이었다.[81][49](pp. 63, 113)

고전 미술

로마와 헬레니즘 시대의 미술은 여러 형태의 베누스를 만들어냈고, 보통은 프락시텔레스 형태의 크니도스의 아프로디테를 기반으로 했다. 그 대상이 알려지지 않은 이 시대 조각상들의 여러 여성 나체상은 오늘날 미술 역사에서는 조각상이 베누스의 우상으로서 쓰이기보다는 필멸 여성을 표현하는 것임에도 전통적으로 '베누스'이라 불린다.

예시:

- 카피톨리누스 베누스

- 베누스 데 메디치

- 에스퀼리노 베누스

- 베누스 펠릭스

- 아를의 베누스

- 베누스 아나뒤오메네 (참조)

- 베누스, 판. 에로스

- 베누스 게네트릭스

- 카푸아의 베누스

- 베누스 칼리피고스

Remove ads

고전 이후 문화

요약

관점

중세 미술

베누스는 피렌체의 작가 조반니 보카치오가 1361–62년에 집필한 역사 속 그리고 신화 속 여성들에 대한 생애의 집합본인 '유명한 여성들의 이야기'에서 기억되고 있으며 서구 문학에서 여성 전기만을 전적으로 다룬 최초의 작품집이라는 점에서 주목할 만하다.[82]

|

|

고전 전통의 예술

베누스는 르네상스 시기 유럽의 회화 및 조각에서 유명한 주제가 되었다. 나체 상태가 본래 모습인 '고전적' 인물로서, 그녀를 옷을 걸치지 않게 묘사하는 것이 사회적으로 통용적인 것이었다. 성의 여신으로서, 그녀의 묘사에 일정 정도의 관능미가 정당화되었는데, 이는 많은 예술가와 후원자들에게 매력적이었다. 시간이 흐르면서 베누스라는 이름은 고전 이후의 예술에서 신의 표식이 없더라도 누드 여성을 묘사한 어떤 작품에도 사용되게 되었다.

- '비너스의 탄생' (보티첼리) ( 1485c.)

- '잠자는 비너스' ( 1501c.)

- '우르비노의 비너스' (1538)

- '거울을 든 비너스' ( 1555c.)

- '비너스의 단장' (1647–1651)

- '올랭피아' (1863)

- '비너스의 탄생' (카바넬) (1863)

- '비너스의 탄생' (부그로) (1879)

- 셰르셀의 비너스 (알제리의 그젤 박물관)

- 안토니오 카노바의 '베누스 빅트릭스', '베누스 이탈리카'

선사 미술 분야에서, 이른바 '빌렌도르프의 비너스'를 1908년에 발견한 이래로 둥근 여성 형태를 한 소규모 선사시대 조각상들에 대해 전통적으로 비너스 조각상이라 언급되고 있다.

갤러리

Remove ads

같이 보기

참조

- 그녀의 시칠리아 형태는 아마도 아프로디테와 좀 더 호전적인 카르타고-페니키아의 아스타르테의 요소들을 합친 것으로 보인다

- 베누스의 트로이와 관계는 트로이 전쟁과 파리스의 심판이라고 하는 서사시 및 신화에서 거슬러 올라갈 수 있으며, 여기에서 트로이의 왕자 파리스는 헤라 및 아테나보다 아프로디테를 택하면서 그리스와 트로인들 사이의 전쟁 및 최후에는 트로이의 멸망으로 이어지는 일련의 사건들을 마련했다. 로마 건국 신화에서, 베누스는 트로이의 왕자 아이네이아스의 신적 어머니이며, 따라서 로마인들 전체의 신적 조상이기도 하다.[49](p. 23) 포에니 전쟁에서 외국 신앙들에 대한 여러 유사한 숭배가 도입되었으며, 트로이와 신화적으로 관계를 띠는 마그나 마테르라고 하는 프리기아 지역 숭배도 포함한다. 다음 참조[29](p. 80.)

- "파르살루스 전투에서, 카이사르는 공화정 시기의 유행에 따라 베누스 빅트릭스 신전의 맹세를 하기도 했으며, 이는 마치 그가 폼페이우스의 수호신을 ‘에보카티오’의 방식으로 자기 편으로 불러들이려는 듯한 모습이었다. 악티움 해전에서 폼페이우스가 패하고 3년 뒤, 카이사르는 분명하게 그의 맹세를 이루기 위해 그의 선조 '베누스 게네트릭스'에 대한 신전을 갖춘, 새로운 로마 포룸을 봉헌하였다. 그 여신은 자신의 후손에게 신성한 기운을 부여하여 카이사르가 '디부스'로 숭배되도록 길을 닦아 주었고, 이는 로마 제국의 공식적인 황제 숭배의 토대를 마련했다.[55]

- 발레리우스 막시무스. 《Factorum ac dictorum memorabilium libri IX》 [Nine books of memborable deeds and sayings]. 8.15.12;에 따르면 시불라의 서 또는 오비디우스. 《행사력》. 4.155–62.에 따르면 쿠마에 무녀

- 로마인들은 개인의 윤리 및 정신력이 마음에서 기능을 한다고 여겼다.

- 로마 신들과 희생양 간의 연관성에 대해, 빅티마 참조.

- 키케로의 '신들의 본성에 관하여' 3.59 - 3.60; "최초의 베누스는 하늘과 낮의 딸이며 나는 엘리스에 있는 신전에서 그녀를 보았다. 두 번째 베누스는 바다 거품에서 태어났으며, 그리고 전해지기로는, 그녀는 메르쿠리우스와의 사이에서 두 번째 쿠피도를 낳았다. 세 번째는 유피테르와 디오네의 딸로, 불카누스와 결혼을 했으나, 마르스와의 사이에서 안테로스를 낳았다고 전해진다. 네 번째는 시리아와 키프로스에서 생겨났고 아스타르테라고 불리며 아도니스와 결혼했다고 기록되어 있다."

- Ovid, Fasti, 4, 1: Amores, 3. 15. 1: Heroides, 7. 59: 16. 203. See also Catullus C. 3. 1, 13. 2: Horace, 1. 19. 1 :4. 1. 5.

- '보나 데아'는 '선한 여신'을 뜻한다. 그녀는 또한 '여성의 여신'이기도 하다.

Remove ads

각주

외부 링크

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads