Top Qs

Linha do tempo

Chat

Contexto

Metalicidade

Abundância relativa de elementos pesados em uma estrela ou outro objeto astronômico Da Wikipédia, a enciclopédia livre

Remove ads

Na astronomia, metalicidade é a abundância de elementos presentes em um objeto que são mais pesados que hidrogênio e hélio. A maior parte da matéria normal atualmente detectável (ou seja, não escura) no universo é hidrogênio ou hélio, e os astrônomos usam a palavra metais como uma abreviação conveniente para todos os elementos, exceto hidrogênio e hélio. Este uso da palavra é diferente da definição química ou física convencional de um metal como um elemento eletricamente condutor. Estrelas e nebulosas com abundâncias relativamente altas de elementos mais pesados são chamadas de ricas em metais quando se discute metalicidade, embora muitos desses elementos sejam chamados de não-metais em química.

Remove ads

Metais na espectroscopia inicial

Resumir

Perspectiva

Em 1802, William Hyde Wollaston[1] notou o aparecimento de uma série de características escuras no espectro solar.[2] Em 1814, Joseph von Fraunhofer redescobriu as linhas de forma independente e começou a estudar e medir sistematicamente seus comprimentos de onda, que agora são chamados de linhas de Fraunhofer. Ele mapeou mais de 570 linhas, designando as mais proeminentes com as letras de A a K e as linhas mais fracas com outras letras.[3][4][5]

Cerca de 45 anos depois, Gustav Kirchhoff e Robert Bunsen[6] notaram que várias linhas de Fraunhofer coincidem com linhas de emissão características identificadas nos espectros de elementos químicos aquecidos.[7] Eles inferiram que as linhas escuras no espectro solar são causadas pela absorção de elementos químicos na atmosfera solar.[8] Suas observações[9] estavam na faixa visível, onde as linhas mais fortes vêm de metais como sódio, potássio e ferro.[10] Nos primeiros trabalhos sobre a composição química do Sol, os únicos elementos detectados nos espectros foram o hidrogênio e vários metais,[11](23–24) com o termo metálico frequentemente usado para descrevê-los.[11](Parte 2) No uso contemporâneo na astronomia, todos os elementos extras além de hidrogênio e hélio são chamados metálicos.

Remove ads

Origem dos elementos metálicos

A presença de elementos mais pesados resulta da nucleossíntese estelar, onde a maioria dos elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio no Universo (metais, daqui em diante) são formados nos núcleos das estrelas à medida que elas evoluem. Com o tempo, ventos estelares e supernovas depositam os metais no ambiente circundante, enriquecendo o meio interestelar e fornecendo materiais de reciclagem para o nascimento de novas estrelas. Conclui-se que gerações mais antigas de estrelas, que se formaram no Universo primitivo, pobre em metais, geralmente têm metalicidades mais baixas do que aquelas de gerações mais jovens, que se formaram em um Universo mais rico em metais.

Remove ads

Populações estelares

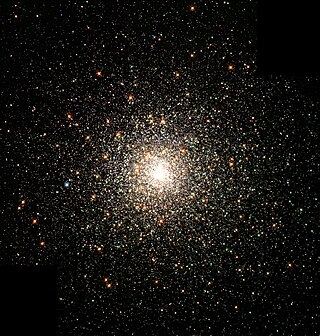

Mudanças observadas nas abundâncias químicas de diferentes tipos de estrelas, com base nas peculiaridades espectrais que mais tarde foram atribuídas à metalicidade, levaram o astrônomo Walter Baade a propor, em 1944, a existência de duas populações diferentes de estrelas.[12] Elas ficaram comumente conhecidas como estrelas de população I (ricas em metais) e de população II (pobres em metais). Uma terceira e mais antiga população estelar foi levantada em 1978, conhecida como estrelas da população III.[13][14][15] Acredita-se que essas estrelas "extremamente pobres em metais" (XMP) tenham sido as estrelas "primogênitas" criadas no Universo.

Métodos comuns de cálculo

Resumir

Perspectiva

Os astrônomos usam vários métodos diferentes para descrever e aproximar a abundância de metais, dependendo das ferramentas disponíveis e do objeto de interesse. Alguns métodos incluem determinar a fração de massa atribuída ao gás em comparação aos metais, ou medir as proporções do número de átomos de dois elementos diferentes em comparação às proporções encontradas no Sol.

Fração de massa

A composição estelar é frequentemente definida simplesmente pelos parâmetros X, Y e Z. Aqui, X representa a fração mássica do hidrogênio, Y é a fração mássica do hélio e Z é a fração mássica de todos os elementos químicos restantes. Assim,

Na maioria das estrelas, nebulosas, regiões H II e outras fontes astronômicas, hidrogênio e hélio são os dois elementos dominantes. A fração de massa de hidrogênio é geralmente expressa como onde M é a massa total do sistema, e é a massa do hidrogênio que ele contém. Da mesma forma, a fração de massa do hélio é denotada como Os restantes elementos são coletivamente chamados de "metais", e a fração de massa dos metais é calculada como

Para a superfície do Sol (símbolo ), esses parâmetros são medidos para ter os seguintes valores:[16]

Devido aos efeitos da evolução estelar, nem a composição inicial nem a composição atual do Sol são as mesmas que sua composição atual da superfície.

Razões de abundância química

A metalicidade estelar geral é convencionalmente definida usando o conteúdo total de hidrogênio, já que sua abundância é considerada relativamente constante no Universo, ou o conteúdo de ferro da estrela, que tem uma abundância que geralmente aumenta linearmente ao longo do tempo no Universo.[17] Portanto, o ferro pode ser usado como um indicador cronológico da nucleossíntese. O ferro é relativamente fácil de medir com observações espectrais no espectro da estrela, dado o grande número de linhas de ferro nos espectros da estrela (embora o oxigênio seja o elemento pesado mais abundante, veja metalicidades nas regiões H II abaixo). A razão de abundância é o logaritmo comum da razão entre a abundância de ferro de uma estrela em comparação com a do Sol e é calculada assim:[18]

onde e são o número de átomos de ferro e hidrogênio por unidade de volume, respectivamente, é o símbolo padrão para o Sol, e para uma estrela (frequentemente omitido abaixo). A unidade frequentemente usada para metalicidade é o dex, contração de "expoente decimal".[19] Por essa formulação, estrelas com metalicidade maior que a do Sol têm um logaritmo comum positivo, enquanto aquelas mais dominadas por hidrogênio têm um valor negativo correspondente. Por exemplo, estrelas com um valor de de +1 têm 10 vezes a metalicidade do Sol (10+1 ); por outro lado, aqueles com um valor de de −1 têm 1/10, enquanto aqueles com um valor de de 0 têm a mesma metalicidade que o Sol, e assim por diante.[20]

Estrelas jovens da população I têm proporções de ferro para hidrogênio significativamente maiores do que estrelas mais velhas da população II. Estima-se que estrelas primordiais da população III tenham metalicidade menor que −6, um milionésimo da abundância de ferro no Sol.[21][22] A mesma notação é usada para expressar variações nas abundâncias entre outros elementos individuais em comparação às proporções solares. Por exemplo, a notação representa a diferença no logaritmo da abundância de oxigênio da estrela versus seu conteúdo de ferro em comparação com o do Sol. Em geral, um dado processo nucleossintético estelar altera as proporções de apenas alguns elementos ou isótopos, portanto, uma estrela ou amostra de gás com certos valores de pode muito bem ser indicativa de um processo nuclear associado e estudado.

Cores fotométricas

Os astrônomos podem estimar metalicidades por meio de sistemas medidos e calibrados que correlacionam medições fotométricas e medições espectroscópicas (ver também Espectrofotometria). Por exemplo, os filtros Johnson UVB podem ser usados para detectar um excesso de ultravioleta (UV) em estrelas,[23] onde um menor excesso de UV indica uma maior presença de metais que absorvem a radiação UV, fazendo com que a estrela pareça "mais vermelha".[24][25][26] O excesso de UV, δ(U−B), é definido como a diferença entre as magnitudes das bandas U e B de uma estrela, em comparação com a diferença entre as magnitudes das bandas U e B de estrelas ricas em metais no aglomerado das Híades.[27] Infelizmente, δ(U−B) é sensível tanto à metalicidade quanto à temperatura: se duas estrelas forem igualmente ricas em metais, mas uma for mais fria que a outra, elas provavelmente terão valores diferentes de δ(U−B)[27] (ver também Efeito de cobertura).[28][29] Para ajudar a mitigar essa degeneração, o índice de cor B-V de uma estrela pode ser usado como um indicador de temperatura. Além disso, o excesso de UV e o índice B−V podem ser corrigidos para relacionar o valor δ(U−B) às abundâncias de ferro.[30][31][32]

Outros sistemas fotométricos que podem ser usados para determinar a metalicidade de certos objetos astrofísicos incluem o sistema Strӧmgren,[33][34] o sistema de Genebra,[35][36] o sistema de Washington,[37][38] e o sistema DDO.[39][40]

Remove ads

Metalicidades em vários objetos astrofísicos

Resumir

Perspectiva

Estrelas

Em uma dada massa e idade, uma estrela pobre em metais será ligeiramente mais quente. As metalicidades das estrelas da População II são aproximadamente 1/1000 à 1/10 do Sol mas o grupo parece mais frio do que a população I em geral, já que as estrelas pesadas da população II já morreram há muito tempo. Acima de 40 massas solares, a metalicidade influencia como uma estrela morrerá: fora da janela de instabilidade de pares, estrelas de menor metalicidade colapsarão diretamente em um buraco negro, enquanto estrelas de maior metalicidade sofrerão uma supernova do tipo Ib/c e podem deixar uma estrela de nêutrons.

Relação entre metalicidade estelar e planetas

A medição da metalicidade de uma estrela é um parâmetro que ajuda a determinar se uma estrela pode ter um planeta gigante, pois há uma correlação direta entre a metalicidade e a presença de um planeta gigante. Medições demonstraram a conexão entre a metalicidade de uma estrela e planetas gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno. Quanto mais metais houver em uma estrela e, portanto, em seu sistema planetário e disco protoplanetário, maior a probabilidade de o sistema ter planetas gigantes gasosos. Modelos atuais mostram que a metalicidade, juntamente com a temperatura correta do sistema planetário e a distância da estrela, são essenciais para a formação de planetas e planetesimais. Para duas estrelas que têm idade e massa iguais, mas metalicidade diferente, a estrela menos metálica é mais azul. Entre estrelas da mesma cor, estrelas menos metálicas emitem mais radiação ultravioleta. O Sol, com oito planetas e nove planetas anões consensuais, é usado como referência, com um de 0.00.[41][42][43][44][45]

Regiões H II

Estrelas jovens, massivas e quentes (tipicamente dos tipos espectrais O e B) nas regiões H II emitem fótons UV que ionizam átomos de hidrogênio no estado fundamental, liberando elétrons; esse processo é conhecido como fotoionização. Os elétrons livres podem atingir outros átomos próximos, excitando elétrons metálicos ligados a um estado metaestável, que eventualmente decaem de volta ao estado fundamental, emitindo fótons com energias que correspondem às linhas proibidas. Por meio dessas transições, os astrônomos desenvolveram vários métodos observacionais para estimar a abundância de metais nas regiões H II, onde quanto mais fortes as linhas proibidas nas observações espectroscópicas, maior a metalicidade.[46][47] Esses métodos dependem de um ou mais dos seguintes fatores: a variedade de densidades assimétricas dentro das regiões H II, as temperaturas variadas das estrelas incorporadas e/ou a densidade de elétrons dentro da região ionizada.[48][49][50][51]

Teoricamente, para determinar a abundância total de um único elemento em uma região H II, todas as linhas de transição devem ser observadas e somadas. No entanto, isso pode ser difícil de observar devido à variação na intensidade da linha.[52][53] Algumas das linhas proibidas mais comuns usadas para determinar abundâncias de metais em regiões H II são de oxigênio (por exemplo, [OII] λ = (3727, 7318, 7324) Å e [OIII] λ = (4363, 4959, 5007) Å), nitrogênio (por exemplo, [NII] λ = (5755, 6548, 6584) Å) e enxofre (por exemplo, [SII] λ = (6717, 6731) Å e [SIII] λ = (6312, 9069, 9531) Å) no espectro óptico, e as linhas [OIII] λ = (52, 88) μm e [NIII] λ = 57 μm no espectro infravermelho. O oxigênio tem algumas das linhas mais fortes e abundantes nas regiões H II, tornando-o um alvo principal para estimativas de metalicidade dentro desses objetos. Para calcular a abundância de metais nas regiões H II usando medições de fluxo de oxigênio, os astrônomos costumam usar o método R23, no qual

onde é a soma dos fluxos das linhas de emissão de oxigênio medidas no quadro de repouso λ = comprimentos de onda de (3727, 4959 e 5007) Å, dividida pelo fluxo da linha de emissão Hβ da série de Balmer no quadro de repouso λ = comprimento de onda de 4861 Å.[54] Essa proporção é bem definida por meio de modelos e estudos observacionais,[55][56][57] mas deve-se ter cautela, pois a proporção costuma ser degenerada, fornecendo uma solução de metalicidade baixa e alta, que pode ser quebrada com medições de linha adicionais.[58] Da mesma forma, outras fortes relações de linhas proibidas podem ser usadas, por exemplo, para enxofre, onde[59]

As abundâncias de metais nas regiões H II são normalmente inferiores a 1%, com a porcentagem diminuindo em média com a distância do Centro Galáctico.[52][60][61][62][63]

Remove ads

Ver também

- Cosmos Redshift 7, uma galáxia que supostamente contém estrelas da População III

- Formação e evolução de galáxias

- GRB 090423, o mais distante visto, presumivelmente de um progenitor de baixa metalicidade

- Função de distribuição de metalicidade

Referências

- Melvyn C. Usselman: William Hyde Wollaston Encyclopædia Britannica, retrieved 31 March 2013

- William Hyde Wollaston (1802) "A method of examining refractive and dispersive powers, by prismatic reflection," Philosophical Transactions of the Royal Society, 92: 365–380; see especially p. 378.

- Hearnshaw, J.B. (1986). The analysis of starlight. Cambridge: Cambridge University Press. p. 27. ISBN 978-0-521-39916-6

- Joseph Fraunhofer (1814 - 1815) "Bestimmung des Brechungs- und des Farben-Zerstreuungs - Vermögens verschiedener Glasarten, in Bezug auf die Vervollkommnung achromatischer Fernröhre" (Determination of the refractive and color-dispersing power of different types of glass, in relation to the improvement of achromatic telescopes), Denkschriften der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu München (Memoirs of the Royal Academy of Sciences in Munich), 5: 193–226; see especially pages 202–205 and the plate following page 226.

- Jenkins, Francis A.; White, Harvey E. (1981). Fundamentals of Optics 4th ed. [S.l.]: McGraw-Hill. p. 18. ISBN 978-0-07-256191-3 Verifique o valor de

|url-access=limited(ajuda) - See:

- Gustav Kirchhoff (1859) "Ueber die Fraunhofer'schen Linien" (On Fraunhofer's lines), Monatsbericht der Königlichen Preussische Akademie der Wissenschaften zu Berlin (Monthly report of the Royal Prussian Academy of Sciences in Berlin), 662–665.

- Gustav Kirchhoff (1859) "Ueber das Sonnenspektrum" (On the sun's spectrum), Verhandlungen des naturhistorisch-medizinischen Vereins zu Heidelberg (Proceedings of the Natural History / Medical Association in Heidelberg), 1 (7) : 251–255.

- G. Kirchhoff (1860). «Ueber die Fraunhofer'schen Linien». Annalen der Physik. 185 (1): 148–150. Bibcode:1860AnP...185..148K. doi:10.1002/andp.18601850115

- G. Kirchhoff (1860). «Ueber das Verhältniss zwischen dem Emissionsvermögen und dem Absorptionsvermögen der Körper für Wärme und Licht» [On the relation between the emissive power and the absorptive power of bodies towards heat and light]. Annalen der Physik. 185 (2): 275–301. Bibcode:1860AnP...185..275K. doi:10.1002/andp.18601850205

- «Kirchhoff and Bunsen on Spectroscopy». www.chemteam.info. Consultado em 2 de julho de 2024

- «Spectrum analysis in its application to terrestrial substances and the physical constitution of the heavenly bodies : familiarly explained / by H. Schellen ...». HathiTrust (em inglês). hdl:2027/hvd.hn3317?urlappend=%3Bseq=211. Consultado em 2 de julho de 2024

- Meadows, A. J. (Arthur Jack) (1970). Early solar physics. Internet Archive. [S.l.]: Oxford, New York, Pergamon Press. ISBN 978-0-08-006653-0

- Baade, Walter (1944). «The Resolution of Messier 32, NGC 205, and the central region of the Andromeda Nebula». Astrophysical Journal. 100: 121–146. Bibcode:1944ApJ...100..137B. doi:10.1086/144650

- Rees, M.J. (1978). «Origin of pregalactic microwave background». Nature. 275 (5675): 35–37. Bibcode:1978Natur.275...35R. doi:10.1038/275035a0

- White, S.D.M.; Rees, M.J. (1978). «Core condensation in heavy halos - a two-stage theory for galaxy formation and clustering». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 183 (3): 341–358. Bibcode:1978MNRAS.183..341W. doi:10.1093/mnras/183.3.341

- Puget, J.L.; Heyvaerts, J. (1980). «Population III stars and the shape of the cosmological black body radiation». Astronomy and Astrophysics. 83 (3): L10–L12. Bibcode:1980A&A....83L..10P

- Asplund, Martin; Grevesse, Nicolas; Sauval, A. Jacques; Scott, Pat (2009). «The chemical composition of the Sun». Annual Review of Astronomy & Astrophysics. 47 (1): 481–522. Bibcode:2009ARA&A..47..481A. arXiv:0909.0948

. doi:10.1146/annurev.astro.46.060407.145222

. doi:10.1146/annurev.astro.46.060407.145222 - Hinkel, Natalie; Timmes, Frank; Young, Patrick; Pagano, Michael; Turnbull, Maggie (setembro de 2014). «Stellar abundances in the Solar neighborhood: The Hypatia Catalog». Astronomical Journal. 148 (3): 33. Bibcode:2014AJ....148...54H. arXiv:1405.6719

. doi:10.1088/0004-6256/148/3/54

. doi:10.1088/0004-6256/148/3/54 - Matteucci, Francesca (2001). The Chemical Evolution of the Galaxy. Col: Astrophysics and Space Science Library. 253. [S.l.]: Springer Science & Business Media. p. 7. ISBN 978-0-7923-6552-5

- Fenna, Donald (2002). A Dictionary of Weights, Measures, and Units. [S.l.]: OUP Oxford. ISBN 9780191078989

- Martin, John C. «What we learn from a star's metal content». New analysis RR Lyrae kinematics in the solar neighborhood. University of Illinois, Springfield. Consultado em 7 de setembro de 2005. Cópia arquivada em 9 de outubro de 2014

- Sobral, David; Matthee, Jorryt; Darvish, Behnam; Schaerer, Daniel; Mobasher, Bahram; Röttgering, Huub J.A.; et al. (4 de junho de 2015). «Evidence for pop III-like stellar populations in the most luminous Lyman-α emitters at the epoch of re-ionisation: Spectroscopic confirmation». The Astrophysical Journal. 808 (2): 139. Bibcode:2015ApJ...808..139S. arXiv:1504.01734

. doi:10.1088/0004-637x/808/2/139

. doi:10.1088/0004-637x/808/2/139 - Overbye, Dennis (17 de junho de 2015). «Astronomers report finding earliest stars that enriched the cosmos». The New York Times. Consultado em 17 de junho de 2015

- Johnson, H.L.; Morgan, W.W. (maio de 1953). «Fundamental stellar photometry for standards of spectral type on the revised system of the Yerkes Spectral Atlas». The Astrophysical Journal. 117: 313. Bibcode:1953ApJ...117..313J. ISSN 0004-637X. doi:10.1086/145697

- Roman, Nancy G. (dezembro de 1955). «A catalogue of high-velocity stars». The Astrophysical Journal Supplement Series. 2: 195. Bibcode:1955ApJS....2..195R. ISSN 0067-0049. doi:10.1086/190021

- Sandage, A.R.; Eggen, O.J. (1 de junho de 1959). «On the existence of subdwarfs in the (MBol, log Te)-diagram». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 119 (3): 278–296. Bibcode:1959MNRAS.119..278S. ISSN 0035-8711. doi:10.1093/mnras/119.3.278

- Wallerstein, George; Carlson, Maurice (setembro de 1960). «Letter to the Editor: On the ultraviolet excess in G dwarfs». The Astrophysical Journal. 132: 276. Bibcode:1960ApJ...132..276W. ISSN 0004-637X. doi:10.1086/146926

- Wildey, R.L.; Burbidge, E.M.; Sandage, A.R.; Burbidge, G.R. (janeiro de 1962). «On the effect of Fraunhofer lines on u, b, V measurements». The Astrophysical Journal. 135: 94. Bibcode:1962ApJ...135...94W. ISSN 0004-637X. doi:10.1086/147251

- Schwarzschild, M.; Searle, L.; Howard, R. (setembro de 1955). «On the colors of subdwarfs». The Astrophysical Journal. 122: 353. Bibcode:1955ApJ...122..353S. ISSN 0004-637X. doi:10.1086/146094

- Cameron, L. M. (junho de 1985). «Metallicities and distances of galactic clusters as determined from UBV data – Part Three – Ages and abundance gradients of open clusters». Astronomy and Astrophysics. 147: 47. Bibcode:1985A&A...147...47C. ISSN 0004-6361

- Sandage, A.R. (dezembro de 1969). «New subdwarfs. II. Radial velocities, photometry, and preliminary space motions for 112 stars with large proper motion». The Astrophysical Journal. 158: 1115. Bibcode:1969ApJ...158.1115S. ISSN 0004-637X. doi:10.1086/150271

- Carney, B.W. (outubro de 1979). «Subdwarf ultraviolet excesses and metal abundances». The Astrophysical Journal. 233: 211. Bibcode:1979ApJ...233..211C. ISSN 0004-637X. doi:10.1086/157383

- Laird, John B.; Carney, Bruce W.; Latham, David W. (junho de 1988). «A survey of proper-motion stars. III - Reddenings, distances, and metallicities». The Astronomical Journal. 95: 1843. Bibcode:1988AJ.....95.1843L. ISSN 0004-6256. doi:10.1086/114782

- Strömgren, Bengt (1963). «Quantitative classification methods». In: Strand, Kaj Aage. Basic Astronomical Data: Stars and stellar systems original (re-issued 1968) ed. Chicago, IL: University of Chicago Press. p. 123. Bibcode:1963bad..book..123S

- 1980 reprint edition: OCLC 7047642, ISBN 0-2264-5964-0

- 1988 reprint edition: ISBN 978-2-2645-9640-6

- Crawford, L.D. (1966). «Photo-electric H-beta and U V B Y photometry». Spectral Classification and Multicolour Photometry. 24: 170. Bibcode:1966IAUS...24..170C

- Cramer, N.; Maeder, A. (outubro de 1979). «Luminosity and T{{{j1}}}

{{{j2}}} determinations for B-type stars». Astronomy and Astrophysics. 78: 305. Bibcode:1979A&A....78..305C. ISSN 0004-6361

{{{j2}}} determinations for B-type stars». Astronomy and Astrophysics. 78: 305. Bibcode:1979A&A....78..305C. ISSN 0004-6361 - Kobi, D.; North, P. (novembro de 1990). «A new calibration of the Geneva photometry in terms of Te, log g, (Fe/H) and mass for main sequence A4 to G5 stars». Astronomy and Astrophysics Supplement Series. 85: 999. Bibcode:1990A&AS...85..999K. ISSN 0365-0138

- Geisler, D. (1986). «The empirical abundance calibrations for Washington photometry of population II giants». Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 98 (606): 762. Bibcode:1986PASP...98..762G. ISSN 1538-3873. doi:10.1086/131822

- Geisler, Doug; Claria, Juan J.; Minniti, Dante (novembro de 1991). «An improved metal abundance calibration for the Washington system». The Astronomical Journal. 102: 1836. Bibcode:1991AJ....102.1836G. ISSN 0004-6256. doi:10.1086/116008

- Claria, Juan J.; Piatti, Andres E.; Lapasset, Emilio (maio de 1994). «A revised effective-temperature calibration for the DDO photometric system». Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 106: 436. Bibcode:1994PASP..106..436C. ISSN 0004-6280. doi:10.1086/133398

- James, K.A. (maio de 1975). «Cyanogen strengths, luminosities, and kinematics of K giant stars». The Astrophysical Journal Supplement Series. 29: 161. Bibcode:1975ApJS...29..161J. ISSN 0067-0049. doi:10.1086/190339

- Wang, Ji. «Planet-metallicity correlation - the rich get richer». Caltech. Consultado em 28 de setembro de 2016. Arquivado do original em 13 de julho de 2017

- Fischer, Debra A.; Valenti, Jeff (2005). «The planet-metallicity correlation». The Astrophysical Journal. 622 (2): 1102. Bibcode:2005ApJ...622.1102F. doi:10.1086/428383

- Wang, Ji; Fischer, Debra A. (2013). «Revealing a universal planet-metallicity correlation for planets of different sizes around Solar-type stars». The Astronomical Journal. 149 (1): 14. Bibcode:2015AJ....149...14W. arXiv:1310.7830

. doi:10.1088/0004-6256/149/1/14

. doi:10.1088/0004-6256/149/1/14 - Sanders, Ray (9 de abril de 2012). «When stellar metallicity sparks planet formation». Astrobiology Magazine. Cópia arquivada em 7 de maio de 2021

- Hill, Vanessa; François, Patrick; Primas, Francesca (eds.). «The G star problem». From Lithium to Uranium: Elemental tracers of early cosmic evolution. IAU Symposium 228. Proceedings of the International Astronomical Union Symposia and Colloquia. 228. pp. 509–511 Predefinição:Citation not found:Missing article's page numbers are imbedded in:Arimoto, N. (23–27 de maio de 2005). «Linking the halo to its surroundings». In: Hill, Vanessa; François, Patrick; Primas, Francesca. From Lithium to Uranium: Elemental tracers of early cosmic evolution. IAU Symposium 228. Proceedings of the International Astronomical Union Symposia and Colloquia. 228. Paris, France: IAU / Cambridge University Press (publicado em fevereiro de 2006). pp. 503–512. Bibcode:2005IAUS..228..503A. ISBN 978-0-52185199-2. doi:10.1017/S1743921305006344

- Kewley, L.J.; Dopita, M.A. (setembro de 2002). «Using strong lines to estimate abundances in extragalactic H II regions and starburst galaxies». The Astrophysical Journal Supplement Series. 142 (1): 35–52. Bibcode:2002ApJS..142...35K. ISSN 0067-0049. arXiv:astro-ph/0206495

. doi:10.1086/341326

. doi:10.1086/341326 - Nagao, T.; Maiolino, R.; Marconi, A. (12 de setembro de 2006). «Gas metallicity diagnostics in star-forming galaxies». Astronomy & Astrophysics. 459 (1): 85–101. Bibcode:2006A&A...459...85N. ISSN 0004-6361. arXiv:astro-ph/0603580

. doi:10.1051/0004-6361:20065216

. doi:10.1051/0004-6361:20065216 - Peimbert, Manuel (dezembro de 1967). «Temperature determinations of H II regions». The Astrophysical Journal. 150: 825. Bibcode:1967ApJ...150..825P. ISSN 0004-637X. doi:10.1086/149385

- Pagel, B.E.J. (1986). «Nebulae and abundances in galaxies»

. Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 98 (608): 1009. Bibcode:1986PASP...98.1009P. ISSN 1538-3873. doi:10.1086/131863

. Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 98 (608): 1009. Bibcode:1986PASP...98.1009P. ISSN 1538-3873. doi:10.1086/131863 - Henry, R.B.C.; Worthey, Guy (agosto de 1999). «The distribution of heavy elements in spiral and elliptical galaxies». Publications of the Astronomical Society of the Pacific. 111 (762): 919–945. Bibcode:1999PASP..111..919H. ISSN 0004-6280. arXiv:astro-ph/9904017

. doi:10.1086/316403

. doi:10.1086/316403 - Kobulnicky, Henry A.; Kennicutt, Robert C. Jr.; Pizagno, James L. (abril de 1999). «On measuring nebular chemical abundances in distant galaxies using global emission-line spectra». The Astrophysical Journal. 514 (2): 544–557. Bibcode:1999ApJ...514..544K. ISSN 0004-637X. arXiv:astro-ph/9811006

. doi:10.1086/306987

. doi:10.1086/306987 - Grazyna, Stasinska (2004). «Abundance determinations in H II regions and planetary nebulae». In: Esteban, C.; Garcia Lopez, R.J.; Herrero, A.; Sanchez, F. Cosmochemistry: The melting pot of the elements. Col: Cambridge Contemporary Astrophysics. [S.l.]: Cambridge University Press. pp. 115–170. Bibcode:2002astro.ph..7500S. arXiv:astro-ph/0207500

- Peimbert, Antonio; Peimbert, Manuel; Ruiz, Maria Teresa (dezembro de 2005). «Chemical composition of two H II regions in NGC 6822 based on VLT spectroscopy». The Astrophysical Journal. 634 (2): 1056–1066. Bibcode:2005ApJ...634.1056P. ISSN 0004-637X. arXiv:astro-ph/0507084

. doi:10.1086/444557

. doi:10.1086/444557 - Pagel, B.E.J.; Edmunds, M.G.; Blackwell, D.E.; Chun, M.S.; Smith, G. (1 de novembro de 1979). «On the composition of H II regions in southern galaxies – I. NGC 300 and 1365». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 189 (1): 95–113. Bibcode:1979MNRAS.189...95P. ISSN 0035-8711. doi:10.1093/mnras/189.1.95

- Dopita, M.A.; Evans, I.N. (agosto de 1986). «Theoretical models for H II regions. II - The extragalactic H II region abundance sequence». The Astrophysical Journal (em inglês). 307: 431. Bibcode:1986ApJ...307..431D. ISSN 0004-637X. doi:10.1086/164432

- McGaugh, Stacy S. (outubro de 1991). «H II region abundances - Model oxygen line ratios». The Astrophysical Journal. 380: 140. Bibcode:1991ApJ...380..140M. ISSN 0004-637X. doi:10.1086/170569

- Pilyugin, L.S. (abril de 2001). «On the oxygen abundance determination in H II regions». Astronomy & Astrophysics. 369 (2): 594–604. Bibcode:2001A&A...369..594P. ISSN 0004-6361. arXiv:astro-ph/0101446

. doi:10.1051/0004-6361:20010079

. doi:10.1051/0004-6361:20010079 - Kobulnicky, Henry A.; Zaritsky, Dennis (20 de janeiro de 1999). «Chemical Properties of Star-forming Emission-Line Galaxies atz=0.1–0.5». The Astrophysical Journal. 511 (1): 118–135. Bibcode:1999ApJ...511..118K. ISSN 0004-637X. arXiv:astro-ph/9808081

. doi:10.1086/306673

. doi:10.1086/306673 - Diaz, A.I.; Perez-Montero, E. (11 de fevereiro de 2000). «An empirical calibration of nebular abundances based on the sulphur emission lines». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 312 (1): 130–138. Bibcode:2000MNRAS.312..130D. ISSN 0035-8711. arXiv:astro-ph/9909492

. doi:10.1046/j.1365-8711.2000.03117.x

. doi:10.1046/j.1365-8711.2000.03117.x

- Shaver, P.A.; McGee, R.X.; Newton, L.M.; Danks, A.C.; Pottasch, S.R. (1 de setembro de 1983). «The galactic abundance gradient». Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 204 (1): 53–112. Bibcode:1983MNRAS.204...53S. ISSN 0035-8711. doi:10.1093/mnras/204.1.53

- Afflerbach, A.; Churchwell, E.; Werner, M. W. (20 de março de 1997). «Galactic abundance gradients from infrared fine-structure lines in compact H II regions». The Astrophysical Journal. 478 (1): 190–205. Bibcode:1997ApJ...478..190A. ISSN 0004-637X. doi:10.1086/303771

- Pagel, J.; Bernard, E. (1997). Nucleosynthesis and Chemical Evolution of Galaxies. [S.l.]: Cambridge University Press. p. 392. Bibcode:1997nceg.book.....P. ISBN 978-0-521-55061-1

- Balser, Dana S.; Rood, Robert T.; Bania, T.M.; Anderson, L.D. (10 de agosto de 2011). «H II region metallicity distribution in the Milky Way disk». The Astrophysical Journal. 738 (1): 27. Bibcode:2011ApJ...738...27B. ISSN 0004-637X. arXiv:1106.1660

. doi:10.1088/0004-637X/738/1/27

. doi:10.1088/0004-637X/738/1/27

Remove ads

Leitura adicional

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads

,

,  ...

...

![{\displaystyle \left[{\frac {\mathrm {Fe} }{\mathrm {H} }}\right]~=~\log _{10}{\left({\frac {N_{\mathrm {Fe} }}{N_{\mathrm {H} }}}\right)_{\star }}-~\log _{10}{\left({\frac {N_{\mathrm {Fe} }}{N_{\mathrm {H} }}}\right)_{\odot }}\ ,}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e4c976bc7d87fcedc425f83cb344678e8fe4ceb9)

![{\displaystyle \ \left[{\tfrac {\mathrm {Fe} }{\mathrm {H} }}\right]_{\star }\ }](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/036794c58404d3bb91f973a59338bd1d41d10b11)

![{\displaystyle \ \left[{\tfrac {\mathrm {O} }{\mathrm {Fe} }}\right]\ }](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/75d04f23bf044c15b7d09ce65adfdea845b941ae)

![{\displaystyle \ \left[{\tfrac {\mathrm {?} }{\mathrm {Fe} }}\right]_{\star }\ }](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3d4ab860aee1886f0c46471144f100e2799cf162)

![{\displaystyle \left(\ \left[{\tfrac {\mathrm {Fe} }{\mathrm {H} }}\right]\ ={-3.0}\ ...\ {-1.0}\ \right)\ ,}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1110c8feb20552d2dc0b6f21aa9fb1b7b0e7c362)

![{\displaystyle \ \left[{\tfrac {\mathrm {Fe} }{\mathrm {H} }}\right]\ }](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/2a3d7fc0868752709f0bd26592c5079fa41473cf)

![{\displaystyle R_{23}={\frac {\ \left[\ {\mathrm {O} }^{\mathrm {II} }\right]_{3727~\mbox{\AA} }+\left[\ {\mathrm {O} }^{\mathrm {III} }\right]_{4959~\mbox{\AA} +5007~\mbox{\AA} }\ }{\left[\ {\mathrm {H} }_{\mathrm {\beta } }\right]_{4861~\mbox{\AA} }}}\ ,}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/9c560f5bcbae46717264a0cd742ccbdfd2a18b65)

![{\displaystyle \ \left[\ {\mathrm {O} }^{\mathrm {II} }\right]_{3727~\mbox{\AA} }+\left[\ {\mathrm {O} }^{\mathrm {III} }\right]_{4959~\mbox{\AA} +5007~\mbox{\AA} }\ }](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/5af36ab91cbf8a3454da687579b3f6db009346e0)

![{\displaystyle S_{23}={\frac {\ \left[\ {\mathrm {S} }^{\mathrm {II} }\right]_{6716~\mbox{\AA} +6731~\mbox{\AA} }+\left[\ {\mathrm {S} }^{\mathrm {III} }\right]_{9069~\mbox{\AA} +9532~\mbox{\AA} }\ }{\left[\ {\mathrm {H} }_{\mathrm {\beta } }\right]_{4861~\mbox{\AA} }}}~.}](http://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/815bd5c443f6aca7d88f6b63fe63a0371a86ed6b)