Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

Ружьё

ручное огнестрельное оружие Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

Ружьё — в современном узком значении — ручное длинноствольное огнестрельное стрелковое оружие, предназначенное для удержания и управления при стрельбе двумя руками с упором приклада в плечо, гладкоствольное, нарезное или комбинированное (с гладкими и нарезными стволами), стреляющее дробью, картечью или пулей.

До относительно недавнего времени (начало XX века) «ружьё» в широком смысле означало любое длинноствольное ручное оружие, включая нарезное и автоматическое, а в самом раннем значении это слово было в русском языке практически синонимом слова «оружие».

Remove ads

Происхождение и значение слова

Суммиров вкратце

Перспектива

Слово «ружьё» встречается в русских письменных источниках с начала XVII века в значении «оружие вообще», от холодного до артиллерии, но преимущественно — мелкое ручное оружие. Этимологический словарь русского языка М. Фасмера определяет «ружьё» и «оружье» как народную форму книжного слова «оружие»[1]. В Московской грамоте 1676 г. читаем: «…бердыши или иное какое ружье»; в «Актах» хозяйства боярина Морозова (1656 г.): «И что у них есть ружья́, пищалей и бердышев, и рогатин, и топорков, и то б ружье имали все с собою». В XVII в. слова «ружьё» (в широком смысле) и «оружие» различались стилистически: о «ружье» говорилось в челобитных, приказной переписке, вообще в низких стилях письменности и в разговорной речи, об «оружии» — в официальных документах и в печатных книгах. Во второй половине XVII в. сфера употребления слова «ружьё» в письменности расширяется. Так, в «Курантах» уже наравне встречается и «ружьё», и «оружие»[2].

Во времена петровских военных реформ многие виды оружия XVII в. уходят в прошлое, и слово «ружье» с начала XVIII в. приобретает более узкий смысл, близкий к современному: длинноствольное ручное огнестрельное оружие. Словари Академии Российской 1789—1794 и 1806—1822 гг. дают только это современное значение: «Огнестрельное ручное орудие с длинным стволом и замком»[2].

С распространением нарезных стволов появляются термины «винтовальное ружьё» и «винтовка». Последний, известный с XVIII в., стал официальным наименованием класса оружия в 1856 г.[3], но вплоть до первой трети XX столетия ружьём часто называли в том числе и нарезное оружие, даже в официальных документах военного ведомства. Например, вопросом о введении в русской армии новой винтовки с 1883 г. занималась «Особая комиссия для испытания магазинных ружей», в 1889 г. преобразованная в «Комиссию для выработки образца малокалиберного ружья». Во всех документах комиссии широко употребляется слово «ружьё», хотя речь идет исключительно о винтовках и результатом работы комиссии стала винтовка обр. 1891 г.[4] В брошюре 1894 года «Записки о 3-х линейной винтовке образца 1891 года» термины «винтовка» и «ружьё» встречаются параллельно[5]. Когда в начале XX в. появился новый класс оружия — ручной пулемёт — в России первое время бытовал термин «ружьё-пулемёт»[6][7][8]. В русском тексте «Гимна Коминтерна», написанном в 1928 году, говорится «Проверьте прицел, заряжайте ружьё!», хотя вряд ли автор призывал пролетариат вооружиться именно охотничьими дробовиками.

Гораздо дольше сохранялось в языке прилагательное «ружейный» (ружейный огонь, ружейная смазка, ружейный ремень, ружейные приёмы), применявшееся в широком, общем смысле. Традиционная военная команда «В ружьё!» (то есть разобрать оружие и приготовиться к бою) и идиома «поставить под ружьё» (призвать в солдаты) сохранились и сейчас, когда армии вооружены поголовно автоматическим оружием. Кроме того, ружьём называли некоторые особые виды вооружения, например, противотанковое ружьё, хотя в строгом техническом смысле ПТР являются винтовками, а некоторые из них (20-мм ПТР Блюма) даже артиллерийскими орудиями.

Довоенный Толковый словарь Ушакова определяет винтовку как разновидность ружья[9], и только в более поздних словарях эти термины разделены[10][11]. Согласно действующему в России ГОСТ 28653-90 ружьём называется «Гладкоствольное или комбинированное стрелковое оружие, конструктивно предназначенное для удержания и управления при стрельбе двумя руками с упором приклада в плечо». Таким образом, в официальной терминологии окончательно закреплён обязательный признак ружья, отличающий его от другого подобного оружия — наличие хотя бы одного гладкого ствола. Далее в этой статье, если не указано другое, слово «ружьё» будет употребляться именно в этом узком смысле.

Вне оружейной отрасли ружьём называют, например, метательное оружие для подводной охоты независимо от принципа его действия.

Remove ads

История

Суммиров вкратце

Перспектива

Предшественниками ружья были, с одной стороны, примитивные дульнозарядные огнестрельные орудия для стрельбы с рук, появившиеся в Европе в XIV в. — ручницы (ручные пищали, кулеврины, шланги, бомбарды), а с другой — неогнестрельные метательные орудия: арбалет и его разновидность аркебуз (последний дал название одному из видов ранних ружей — аркебуза). Ряд авторов употребляют термин «ружьё» уже в отношении этих первоначальных образцов, ещё даже не имевших ружейной ложи в её привычном виде: стрелок укладывал «приклад» сверху на плечо или прижимал его предплечьем к туловищу[12]. Эти ранние ружья характеризовлись большим калибром (20—40 мм) и малой длиной ствола (6—12 калибров); к концу XV века калибр ручных пищалей уменьшился до 20—30 мм, а ствол удлинился до 25—30 калибров. Ко второй половине XV века ружьё приобрело фитильный замок и приклад, приспособленный для упора в плечо, появились прицельные приспособления (целик и мушка). Благодаря этим усовершенствованиям несколько улучшилась точность боя и обращение с оружием стало значительно удобнее. Такие ружья называли аркебузами, они были достаточно легкими и удобными, весом примерно 3,5 кг. Аркебузы применялись не только на войне, но и для охоты, что вызвало серьёзные беспокойства властей по поводу массового убийства дичи[13]. Известный изобретатель Бенвенуто Челлини, вероятно, стал одним из первых снайперов в истории: во время обороны Рима ему удалось застрелить вражеского офицера с 200 метров[14].

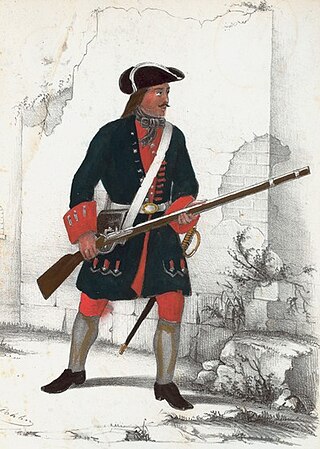

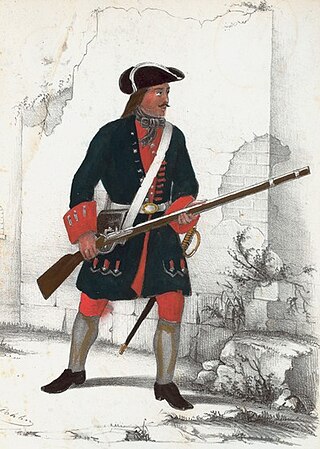

В XVI веке на основе боевого опыта выработался тип мушкета — дульнозарядного гладкоствольного фитильного ружья массой 6—8 кг, калибром около 22 мм при массе пули около 50 г. Стрельба из мушкета велась преимущественно с упора — специальной подставки с рогатиной. Дальность прицельного выстрела достигала 150 м. Отдача при стрельбе была очень сильная, мушкет с принадлежностями и боезапасом имел большой вес; в мушкетёры отбирали самых крепких и рослых солдат, поэтому мушкетеры составляли не более 10 % численности полков. Большая часть солдат вооружалась аркебузами и пиками[15]. В 1624 году в Швеции был введён облегчённый (5 кг) пехотный мушкет без подставки.

Кардинально улучшились боевые свойства ружей с введением в XVI в. колесцового замка взамен фитильного. Колесцовый замок был, впрочем, намного дороже, поэтому колесцовыми ружьями вооружалась в основном кавалерия. Фитильный (и колесцовый) замки к началу XVIII в. были практически полностью вытеснены более дешёвым и простым в обращении кремнёвым ударным, и эта система оставалась основной вплоть до первой четверти XIX в.

К XVII в. относится появление бумажного патрона — упакованного в бумажную обёртку порохового заряда и пули (позднее ещё и капсюля). Процесс заряжания таким патроном несколько упростился: стрелку не нужно было каждый раз отмеривать навеску пороха и доставать из отдельных сумок пули и материал для пыжа.

Каких-либо принципиальных различий между военным и гражданским (охотничьим) ружьём до XIX века не было. Разница была только в качестве изготовления и отделки, а также в том, что важные для охоты и дорогие технические новшества раньше появлялись на гражданских ружьях, чем на массовом армейском оружии.

В XIX веке появились три усовершенствования, радикально изменившие облик стрелкового оружия: капсюльное воспламенение резко повысило надёжность боеприпаса по сравнению с капризным искровым принципом воспламенения; заряжание с казны окончательно решило проблему обтюрации в нарезном стволе; унитарный патрон, особенно с появлением бездымного пороха, открыл путь к скорострельным системам. Как следствие, военное ружьё к 1870-м — 1880-м годам повсеместно стало почти исключительно нарезным, а его калибр постоянно уменьшался, дойдя к концу века до обычных 7…8 мм. Гладкоствольные ружья остались в гражданском обороте, в основном как охотничье оружие (для стрельбы дробью нарезной ствол не нужен). Широко распространились многоствольные ружья, в том числе комбинированные, с гладкими и нарезными стволами разных калибров в одном блоке (двустволки, дриллинги, бюксфлинты и т. д.). Самой распространенной конструкцией охотничьего ружья стала «переломка», когда блок стволов крепится на шарнире и для заряжания откидывается вниз относительно ложи; но известны и другие — со стволами, поворачивающимися в горизонтальной плоскости или сдвигающимися вперед, с продольно скользящим затвором, револьверные.

Гладкоствольное ружьё как военное оружие пережило своё второе рождение в последний период Первой мировой войны. На вооружении штурмовых групп, которые вели ближний бой непосредственно в окопах противника, появились дробовые ружья (часто укороченные), гораздо более удобные в узком пространстве, чем пехотная винтовка, и обладающие намного более сильным останавливающим действием, чем револьвер. Особым успехом пользовалось многозарядное ружьё Winchester Model 1897 со скользящим цевьём («помповое»). Появился даже английский термин trench gun — траншейное ружьё. Боевые ружья нашли применение и в последующих конфликтах с участием США — Второй мировой, Корейской, Вьетнамской войне, — и стоят на вооружении до сегодняшнего дня. Гладкоствольные ружья, в основном помповые и самозарядные, широко используются полицейскими службами во многих странах. Дробовой заряд обладает большим останавливающим действием, при этом не создаёт рикошетов и малоопасен на расстоянии больше нескольких десятков метров, а пулей крупного калибра можно, например, эффективно вывести из строя автомобиль или разрушить дверной замок.

Remove ads

Технология производства

Суммиров вкратце

Перспектива

В первых образцах ручного огнестрельного оружия стволы выделывались из полосы простого железа, которая сгибалась на оправке (стержне или трубе), а края потом сваривались кузнечным способом (т. е. нагревались до белого каления и соединялись ударом молота). Но сварной шов, располагавшийся параллельно оси ствола, часто при стрельбе лопался. Чтобы избежать этого, иногда сваренный ствол повторно нагревали в центральной части и скручивали на оправке вдоль оси так, чтобы сварной шов имел форму винтовой линии. Это делало шов значительно менее нагруженным при выстреле. Также стволы изготовляли путем постепенного навивания стальной полосы на оправку, а потом винтообразный сварной шов последовательно проковывали кузнечным молотом. К концу XV века встречаются первые попытки замкнуть ствол с казенной части с помощью винта-казенника. Затем появились составные стволы, в которых дульная и казенная части изготавливались отдельно, иногда даже из разных металлов. Поскольку после ковки внутренняя и внешняя поверхность ствола очень неровные, ствол стали рассверливать, увеличивая его калибр. Иногда для изготовления стволов применяли так называемый дамасский метод: сначала сваривали брусок из ста прутков сталей разного состава, уложенных в определенном порядке, потом его снова разогревали и скручивали вдоль, а затем брали несколько таких скрученных брусков, сваривали их между собой и расковывали в полосу, которую и навивали на оправку[16][17][18][19].

В начале XIX века появлилась технология производства тянутых стволов. Железная полоса скатывалась в трубку, потом на всю её длину сверлилось отверстие, в которое вставлялась оправка. Трубку в раскалённом состоянии прокатывали между профилированными валками, обжимая и вытягиваясь до нужной длины[18].

Типы ружей

Суммиров вкратце

Перспектива

По количеству и компоновке стволов современные ружья бывают:

- одноствольные;

- двуствольные с горизонтальным расположением гладких стволов одного калибра, или «горизонталки» (самый распространенный вид охотничьих ружей);

- бокфлинт, «вертикалка» — двуствольное ружьё с вертикальным расположением гладких стволов;

- бюксфлинт — горизонтальная двустволка с одним нарезным стволом;

- бокбюксфлинт — вертикальная версия бюксфлинта;

- дриллинг или тройник — ружьё с двумя гладкими и одним нарезным стволом или одним гладким и двумя нарезными разного калибра;

- бокдриллинг — дриллинг, у которого все три ствола расположены в вертикальной плоскости;

- фирлинг — два гладких и два нарезных ствола;

- экспресс-фирлинг — один гладкий и три нарезных ствола, причем два нарезных ствола имеют равный калибр;

- с бо́льшим количеством стволов, относящиеся, скорее, к техническим курьёзам. Например, известны пятиствольные кремнёвые ружья с вертикальным расположением стволов мастера Иоганна Хермана из Визенталя, Германия, 1730-е годы (по-немецки пятиствольное ружьё называют фюнфлинг). 16 июня 1966 года западногерманским оружейником Адамом Меркелем был зарегистрирован патент на шестиствольное ружьё[20]

По схеме заряжания, кроме классического «переламывания» (блок стволов откидывается на шарнире вниз относительно колодки), применяются:

- С продольно скользящим затвором — по схеме Дарна (см. иллюстрацию) или болтовым наподобие винтовочного (ТОЗ-106, МЦ-20[21], «фроловки»);

- с блоком стволов, сдвигающимся вперед относительно ложи, или поворачивающимся вокруг вертикальной оси;

- револьверные — одноствольные многозарядные, построенные по принципу револьвера[22];

- помповые — ружья с приводом затвора от подвижного назад-вперёд либо вперёд-назад цевья. Оснащаются чаще всего подствольным или надствольным трубчатым магазином на 3—7 патронов, хотя ряд моделей используют коробчатые магазины;

- рычажные — многозарядные ружья с ручным механизмом перезаряжания, приводимым в действие подвижной предохранительной скобой;

- самозарядные с различными схемами работы автоматики и магазином различных конструкций.

По конструкции ударно-спускового механизма ружья (кроме многозарядных) бывают с внешним расположением курков и с курками, скрытыми в колодке («бескурковые»)[23].

- Помповое ружьё Mossberg 590 с подствольным магазином

- Помповое ружьё РМБ-93 с надствольным магазином

- Рычажное ружьё Winchester Model 1887

- Револьверное ружьё МЦ-255-12

- Самозарядное ружьё с трубчатым магазином

- Самозарядное ружьё 18,5 КС-К с коробчатым магазином

Remove ads

Знаменитые ружья

Суммиров вкратце

Перспектива

«Смуглянка Бесс»

Brown Bess — неофициальное, но общепринятое прозвище стандартного пехотного ружья британской армии, стоявшего на вооружении с 1722 по 1838 год почти без изменений. Редьярд Киплинг посвятил этому оружию стихотворение[24][25].

Browning Auto 5

Первое успешное самозарядное ружьё, выпускалось ровно сто лет — с 1898 по 1998 г.

«Оленебой»

Необычайно точное ружьё с очень длинным стволом и с собственным именем «Оленебой» (англ. Killdeer) принадлежало охотнику Натти Бампо из романов Фенимора Купера. В некоторых русских переводах называется «Ланебой». Этому ружью Бампо обязан одним из своих прозвищ — Длинный Карабин.

«Фроловка»

Очень распространённое в СССР с 1920-х годов ружьё, производившееся путём заводской переделки старых винтовок Мосина.

«Ружья Геринга»

Главный лесничий и Главный егерь Германии до 1945 года, Герман Геринг был большим любителем оружия и охоты. Его огромная коллекция была после войны частично расхищена. Частные владельцы регулярно предлагают на продажу «ружья из коллекции Геринга», причем доказательств их аутентичности зачастую нет[26][27][28].

«Монтекристо»

Под этим названием в России в конце XIX — начале XX в. были очень популярны ружья и пистолеты для развлекательной стрельбы под патрон Флобера калибра от 4 до 9 мм. Часто упоминаются в мемуарах того времени как игрушка и оружие для охоты по мелкой птице[29][30].

Remove ads

Примечания

Литература

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads