Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

Дюрер, Альбрехт

немецкий живописец и график Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

А́льбрехт Дю́рер (нем. Albrecht Dürer, немецкое произношение: [ˈʔalbʁɛçt ˈdyːʁɐ][1][2][3]; 21 мая 1471, Нюрнберг — 6 апреля 1528, Нюрнберг) — немецкий живописец, рисовальщик и гравёр, один из выдающихся художников эпохи Северного Возрождения[4]. Признан крупнейшим европейским мастером ксилографии (гравюры на дереве) и резцовой гравюры по меди[5][6], поднявшим гравюру на уровень настоящего искусства[7]. Теоретик искусства[8][9], автор практического руководства по изобразительному искусству и художественным ремёслам того времени на немецком языке, утверждавший необходимость разностороннего развития художников. Основоположник сравнительной антропометрии в качестве раздела теории пропорционирования в искусстве. Помимо перечисленного оставил заметный след в военно-инженерном деле разработкой теории фортификации[10]. Первый из европейских художников, написавший автобиографию. Гравюры Альбрехта Дюрера широко представлены в музейных и частных собраниях[11].

Remove ads

Биография

Суммиров вкратце

Перспектива

Семья. Ранние годы. Учёба (1478—1490)

Будущий художник родился 21 мая 1471 года в Нюрнберге, в семье ювелира Альбрехта Дюрера, прибывшего в этот немецкий город из Венгрии в середине XV века, и его жены Барбары, урождённой Хольпер. У Дюреров родилось восемнадцать детей, но некоторые, как писал сам Дюрер Младший, умерли «в юности, другие, когда выросли». В 1524 году из детей Дюреров были живы только трое — Альбрехт, Ханс и Эндрес[12].

Будущий художник был третьим ребёнком и вторым сыном в семье. Его отец, Альбрехт Дюрер Старший, свою венгерскую фамилию Айтоши (венг. Ajtósi, от названия села Айтош, от слова ajtó — «дверь»[13].) буквально перевёл на немецкий как Türer; впоследствии она трансформировалась под влиянием франкского произношения и стала писаться Dürer. О своей матери Альбрехт Дюрер-младший вспоминал как о благочестивой женщине, прожившей нелёгкую жизнь. Возможно, ослабленная частыми беременностями, она много болела. Крёстным отцом Дюрера стал известный немецкий издатель Антон Кобергер[14][15].

Некоторое время Дюреры снимали половину дома (рядом с городским центральным рынком) у юриста и дипломата Иоганна Пиркгеймера. Отсюда близкое знакомство двух семей, принадлежащих к разным городским сословиям: патрициев Пиркгеймеров и ремесленников Дюреров. С сыном Иоганна, Виллибальдом, одним из самых просвещённых людей Германии, Дюрер Младший дружил всю свою жизнь. Благодаря ему художник позднее вошёл в круг гуманистов Нюрнберга, лидером которых был Пиркгеймер, и стал там своим человеком[16].

C 1477 года Альбрехт посещал латинскую школу. Поначалу отец привлекал сына к работе в ювелирной мастерской. Однако Альбрехт пожелал заниматься живописью. Старший Дюрер, несмотря на сожаление о потраченном на обучение сына времени, уступил его просьбам, и в возрасте пятнадцати лет Альбрехт был направлен в мастерскую ведущего нюрнбергского художника того времени Михаэля Вольгемута. Об этом рассказал сам Дюрер в «Семейной хронике», созданной им в конце жизни[17], одной из первых автобиографий в истории западноевропейского искусства[K 1].

У Вольгемута Дюрер освоил не только живопись, но и гравирование по дереву. Вольгемут вместе со своим пасынком Вильгельмом Плейденвурфом выполнял гравюры для «Нюрнбергской хроники» (Nürnberger Chronik) Хартмана Шеделя. В работе над самой иллюстрированной книгой XV века, какой её считают специалисты, Вольгемуту помогали его ученики. Одна из гравюр для этого издания, «Танец смерти», приписывается Альбрехту Дюреру[18].

- Портреты родителей. Диптих

- Барбара Дюрер, урождённая Хольпер. 1490. Дерево, масло. Германский национальный музей, Нюрнберг

- Оборотная сторона портрета Барбары Дюрер. Пейзаж с утёсом и драконом

- Оборотная сторона портрета Альбрехта Дюрера Старшего. Свадебный герб семейств Дюреров и Хольперов

Первое путешествие. Женитьба (1490—1494)

Учёба в 1490 году по традиции завершилась странствиями (нем. Wanderjahre)[K 2], во время которых подмастерье перенимал навыки ремесла у мастеров из других местностей. Ученическая поездка Дюрера продолжалась до 1494 года. Его точный маршрут неизвестен, он объездил ряд городов в Германии, Швейцарии и (по мнению некоторых исследователей) Нидерландах, продолжая совершенствоваться в изобразительном искусстве и обработке материалов[14]. В 1492 году Дюрер задержался в Эльзасе. Он не успел, как того желал, увидеться с жившим в Кольмаре Мартином Шонгауэром, прославленным мастером гравюры на меди, творчество которого сильно повлияло на юного Дюрера. Шонгауэр умер 2 февраля 1491 года. Дюрера с почётом приняли братья покойного (Каспар, Пауль, Людвиг[нем.]), и Альбрехт имел возможность некоторое время работать в мастерской выдающегося художника. Вероятно, с помощью Людвига Шонгауэра он освоил технику гравирования резцом на меди, которой в то время занимались преимущественно ювелиры. Позднее Дюрер переехал в Базель (предположительно до начала 1494 года), бывший в то время одним из центров книгопечатания, к четвёртому брату Мартина Шонгауэра — Георгу[19]. Примерно в этот период в книгах, отпечатанных в Базеле, появляются иллюстрации в новом, несвойственном им ранее, стиле. Автор этих иллюстраций получил у историков искусства имя «мастера типографии Бергмана». После находки гравированной доски титульного листа к изданию «Писем Святого Иеронима» 1492 года, подписанной на обороте именем Дюрера, работы «мастера типографии Бергмана» были атрибутированы ему[20]. В Базеле Дюрер, возможно, принял участие в создании знаменитых гравюр на дереве к сатирической поэме Себастьяна Бранта «Корабль дураков» (первое издание 1494 года, художнику приписывается 75 гравюр для этой книги)[15]. Считается, что в Базеле Дюрер работал над гравюрами для издания комедий Теренция (работа осталась незаконченной, из 139 размеченных досок было выполнено всего 13), «Турнского рыцаря[англ.]» (45 гравюр) и молитвенника (20 гравюр)[21]. (Однако историк искусства А. А. Сидоров считал, что приписывать все базельские гравюры Дюреру нет достаточных оснований).

Некоторое время молодой Дюрер провёл в Страсбурге. Здесь он создал «Автопортрет с чертополохом» (1493) и отправил его в родной город. Возможно, этот автопортрет знаменовал собой начала нового этапа в личной жизни художника и был предназначен в подарок его невесте[22].

7 июля 1494 года Дюрер вернулся в Нюрнберг и вскоре женился на дочери друга своего отца, медника, музыканта и механика, Агнесе Фрей[14][23]. Дюреры породнились с семьёй, занимавшей в Нюрнберге более высокое положение: Ханс Фрей, владелец мастерской по изготовлению точных инструментов, был членом Большого Совета города, а мать Агнес происходила из обедневшего дворянского рода[24][25]. С женитьбой повысился социальный статус Дюрера — теперь он имел право завести собственное дело. Однако семейная жизнь художника, по-видимому, сложилась неудачно: супруги были слишком разными людьми, сохранившиеся письма Дюрера свидетельствуют о том, что между ним и женой не было согласия. Брак был бездетным, известно, что оба брата художника: Эндрес (1484—1555), золотых дел мастер, и Ханс (1490—1538), живописец и гравёр, впоследствии придворный художник Сигизмунда I, также умерли, не оставив потомства[26].

Поездка в Италию (1494—1495)

Считается, что в 1494 году, через два месяца после женитьбы, Дюрер предпринял путешествие в Италию. В «Семейной хронике» он ничего не пишет об этой поездке. Автор монографии о Дюрере (1876), М. Таузинг, относил этот визит в Италию к 1492—1494 годам, то есть считал, что художник побывал там в ходе ученической поездки. Однако большая часть исследователей предполагает, что художник был в Италии в 1494—1495 годах[27] (существует также мнение, что до 1506 года Дюрер там не бывал)[28], где, возможно, знакомится с творчеством Мантеньи, Полайоло, Лоренцо ди Креди, Беллини и других мастеров.

Подтверждение того, что Дюрер совершил путешествие в Италию в 1494—1495 годах, находят в его письме из Венеции Виллибальду Пиркгеймеру от 7 февраля 1506 года, где художник говорит о тех работах итальянцев, которые понравились ему «одиннадцать лет назад», но теперь «больше не нравятся». Сторонники версии первого путешествия в Италию обращают также внимание на воспоминания нюрнбергского юриста Кристофа Шейрля, который в своей «Книжечке в похвалу Германии» (1508) называет визит Дюрера в Италию в 1506 году «вторым»[27]. Все недатированные пейзажные зарисовки Дюрера, ставшие первыми в изобразительном искусстве Западной Европы акварелями в этом жанре, относятся сторонниками версии именно к итальянскому путешествию 1494—1495 годов[28]. Позднее Дюрер использует эти мотивы, а также этюды окрестностей Нюрнберга в своих гравюрах[29].

Начало самостоятельной работы (1495—1505)

В 1495 году Дюрер в Нюрнберге открыл собственную мастерскую и в течение последующих десяти лет создал в ней значительную часть своих гравюр. В издании первых серий ему помогал Антон Кобергер. Так как ремёслами в Нюрнберге, в отличие от других городов, где всё было подчинено гильдиям, управлял Городской совет, мастера здесь пользовались большей свободой[K 3]. Дюрер смог испробовать новые приёмы в технике гравюры, отступая от устоявшихся норм, а также открыть продажу первых оттисков[31]. В 1495—1496 годах Дюрер занялся и гравировкой на меди.

Художник сотрудничал с такими известными мастерами, как Ханс Шойфелин, Ханс фон Кульмбах и Ханс Бальдунг Грин и выполнял гравюры для нюрнбергских издателей — Кобергера, Гольцеля, Пиндара. В 1498 году Кобергер издал «Апокалипсис». Для этой книги Дюрер выполнил 15 ксилографий, которые принесли ему европейскую известность[32]. В 1500 году типография Кобергера выпустила «Страсти св. Бригитты», для которой Дюрер создал 30 гравюр, из них лишь часть была, по обычаю того времени, цельнополосными, остальные с помощью сложной вёрстки книжной полосы были органично включены в тексты[32].

После первой поездки в Италию Дюрер благодаря своему другу Пиркгеймеру вошёл в круг нюрнбергских гуманистов. Он гравировал иллюстрации для изданных Конрадом Цельтисом «Сборника комедий и стихов» Росвиты (1501) и для его «Четырёх книг о любви» (1502). Вероятно, Дюрер восполнял пробелы в своём образовании, читая книги из богатейшего собрания Пиркгеймера. Известно, что 14 книг из его библиотеки художник украсил своими рисунками: это были труды Лукиана, Фукидида, Теофраста, Аристофана, Аристотеля («Органон», «Этика», «Политика»), комментарии Симпликия. Несомненно, что труды античных авторов, а также общение с образованнейшими людьми своего времени, позволили художнику найти новые сюжеты для своих произведений[33].

В последнее десятилетие XV века художник создал несколько живописных портретов: своего отца, торгового агента Освальда Креля (1499, Старая пинакотека, Мюнхен), саксонского курфюрста Фридриха III (1494/97) и автопортрет (1498, Прадо, Мадрид). Одной из лучших и значимых работ Дюрера в период между 1494/5 и 1505 годами (предполагаемым первым и вторым путешествиями художника в Италию) считается «Поклонение волхвов»[34][35], написанное для Фридриха III. Несколько ранее Дюрер выполнил для курфюрста Саксонии «Дрезденский алтарь» и полиптих, вероятно, с помощниками — «Семь скорбей» (около 1500).

В 1502 году умер Дюрер-старший и Альбрехт взял на себя заботы о матери и двух своих младших братьях — Эндресе и Хансе.

Венеция (1505—1507)

В 1505 году Дюрер уехал в Италию. Причина поездки неизвестна. Возможно, Дюрер хотел не только заработать, но и собирался решить дело с копированием его гравюр художником Маркантонио Раймонди. Подробности его пребывания в Венеции известны из писем (их сохранилось десять) Дюрера Виллибальду Пиркгеймеру[K 4]. В Венеции художник выполнил по заказу немецких торговцев картину «Праздник венков из роз», или «Праздник чёток» (Национальная галерея, Прага) для церкви Сан-Бартоломео[англ.][36], располагавшейся у Немецкого подворья Фондако-деи-Тедески[K 5]. Знакомство с венецианской школой оказало значительное влияние на живописную манеру художника, несмотря на то, что картина «Праздник чёток» испорчена неумелыми реставрациями, она ясно демонстрирует такое влияние. По словам самого Дюрера, эта работа заставила признать тех художников, кто считал его лишь успешным гравёром, что он также настоящий живописец [37].

В то время в Венеции работали такие знаменитые мастера эпохи Возрождения, как Тициан, Джорджоне (однако нет доказательств, что Дюрер встречался с ними), Пальма Веккио и другие. Но «наилучшим в живописи» (pest in gemell) немецкий художник считал Джованни Беллини, картины которого произвели на него впечатление невероятными силой и глубиной колорита и с которым, в отличие от других венецианских мастеров, у него установились дружеские отношения[15]. Возможно, что «Мадонна с чижиком» (картины, где рядом с Марией и Младенцем представлен Иоанн Креститель, нехарактерны для немецкого искусства), была выполнена Дюрером по просьбе Беллини. Есть вероятность, что и ещё одна венецианская работа Дюрера «Христос среди учителей» также предназначалась Беллини. Творчество Дюрера было высоко оценено в Венеции, а её совет предлагал художнику годовое содержание в размере 200 дукатов с тем, чтобы он задержался[K 6].

Дюрер побывал в Болонье, городе, знаменитом своим университетом, где надеялся обсудить в общении с местными учёными секреты геометрической перспективы. Предположительно он собирался встретиться либо с математиком Лукой Пачоли, либо с архитектором Донато Браманте, либо со Сципионом Дель Ферро. Потом он намеревался посетить Падую, чтобы встретиться с Мантеньей[K 7], но получил известие о его смерти, и свидание не состоялось, о чём Дюрер впоследствии очень сожалел[15]. Исследователи, основываясь на анализе картин Дюрера, считают, что художник ездил в Рим: в то время предполагалось, что туда прибудет император Максимилиан I. С апреля по август 1506 года переписка с Пиркгеймером не велась, возможно, что тогда Дюрер находился в Тироле[38].

В 1507 году Дюрер покинул Италию и, видимо, неохотно: в одном из последних венецианских писем Пиркгеймеру он замечает: «Здесь [в Венеции] я — господин, в то время как дома — всего лишь паразит». Биографы Дюрера дают разные объяснения этим словам: одни считают, что так он обозначил различия в отношении к художнику в Италии и в его родном Нюрнберге, другие видят в них отражение его сложных семейных отношений[39].

Нюрнберг (1507—1520)

В 1509 году Дюрер был избран названным членом Большого совета Нюрнберга[K 8], возможно, что в этом качестве он принимал участие в художественных проектах города. В этом же году он купил дом в Циссельгассе (ныне Дом-музей Дюрера)[40].

В 1511 году Дюрер по заказу нюрнбергского торговца Маттиаса Ландауэра написал алтарь «Поклонение Святой Троице» («Алтарь Ландауэра», Музей истории искусств, Вена)[41]. Иконографическую программу алтаря, состоявшего из картины и деревянной резной рамы, выполненной неизвестным нюрнбергским мастером, в верхней части которой была вырезана сцена Страшного суда, разработал Дюрер. В её основу был положен трактат Августина «О граде Божьем»[K 9]. Несмотря на свой успех и упрочившуюся славу, художник тем не менее осознавал, что не в состоянии изменить отношение своих заказчиков, считавших, по укоренившейся в Германии традиции, живописца всего лишь ремесленником. Так, судя по письмам к Якобу Геллеру[нем.], для которого Дюрер писал алтарный образ «Вознесение Марии», этот франкфуртский купец был недоволен увеличением сроков работы, и художнику пришлось объяснять, что произведение высокого качества, в отличие от рядовых картин, требует большего времени для исполнения. Геллер в итоге остался доволен работой, но вознаграждение, полученное за неё Дюрером, едва покрыло стоимость затраченных материалов[15][43].

Дюрер сосредоточил свои усилия на достижении мастерства в гравировании, видя в этом более надёжный путь к признанию и материальному благополучию[36][15]. Ещё до поездки в Венецию основной доход Дюрера составляли средства, вырученные от продажи гравюр. Реализацией занимались мать и жена художника на ярмарках в Нюрнберге, Аугсбурге и Франкфурте-на-Майне[K 10]. В другие города и страны гравюры Дюрера отправлялись вместе с товарами торговцев Имгофов[K 11] и Тухеров[15].

С 1507 по 1512 год Дюрер выполнял множество гравюр на заказ, а также серии религиозных гравюр («Жизнь Марии»[K 12], «Большие страсти»[K 13], «Малые страсти», «Страсти на меди»), предназначенные для продажи. В 1515—1518 годах Дюрер пробовал работать в новой для того времени технике — офорта (сохранились шесть листов)[44]. Поскольку в то время ещё не были известны кислоты для травления меди, Дюрер выполнял офорты на железных досках. Несколько ранее, в 1512 году, Дюрер выполнил три гравюры «сухой иглой», но более не обращался к этой технике[45].

В 1512 году Дюрер по заказу императора Священной Римской империи Максимилиана I создал иллюстрированную «Книгу фехтования» («Das Fechtbuch»)[46], состоящую из 35 листов, содержащих приёмы борьбы в 120 рисунках, и приёмы фехтования в 80 рисунках. Этот труд примечателен ещё и тем, что художник сам изучал и владел приёмами борьбы и фехтования[47].

Летом 1518 года Дюрер представлял город Нюрнберг на рейхстаге в Аугсбурге, где выполнил графические портреты Максимилиана I, Альбрехта Бранденбургского, живописный — Якоба Фуггера и других знаменитых участников съезда.

Работы для Максимилиана I

С 1512 года главным покровителем художника становится император Максимилиан I. Став к тому времени известным мастером гравюры, Дюрер вместе с учениками своей мастерской принял участие в работе над заказом императора: «Триумфальной аркой императора Максимилиана I», монументальной ксилографией (295 × 357 см), составленной из оттисков со 192 досок[40]. Грандиозная композиция, задуманная и осуществлённая в честь Максимилиана, предназначалась для украшения стен. Образцом для композиции послужили древнеримские триумфальные арки. В разработке этого проекта принимали участие Пиркгеймер и Иоганн Стабий (идея и символика), придворный художник Йорг Кёльдерер, гравёр Иероним Андреа[48]. В дополнение к «Триумфальной арке» Марксом Трайтцзаурвайном[нем.] был разработан проект гравюры «Триумфальная процессия», ксилографии для него выполняли Дюрер совместно с Альбрехтом Альтдорфером и Хансом Шпрингинклее[K 14]. В 1513 году художник вместе с другими ведущими немецкими мастерами принял участие в иллюстрировании (рисунки пером) одного из пяти экземпляров «Молитвенника императора Максимилиана». Финансовые трудности, постоянно испытываемые императором, не позволили ему вовремя расплатиться с Дюрером. Максимилиан предложил художнику освобождение от городских налогов, однако против этого выступил Совет Нюрнберга. Также Дюрер получил от Максимилиана грамоту (Freibrief), защищавшую от копирования его гравюры на дереве и меди. В 1515 году, по ходатайству Дюрера, император назначил ему пожизненную пенсию в размере 100 гульденов в год, из сумм, вносимых городом Нюрнбергом в императорскую казну[15].

Дюрер и Реформация

В 1517 году Дюрер примкнул к кружку нюрнбергских реформаторов, во главе которых стояли викарий августинцев Иоганн Штаупитц и его соратник Венцеслав Линк[нем.][15]. Знакомство с сочинениями Мартина Лютера, которые, по словам художника, «очень ему помогли» (der mir aus großen engsten geholfen hat)[49], вероятно, произошло около 1518 года. Художник поддерживал отношения с видными деятелями Реформации: Цвингли (учением которого на некоторое время увлёкся), Карлштадтом, Меланхтоном, Николасом Кратцером. Уже после смерти Дюрера Пиркгеймер, вспоминая своего друга, отзывался о нём как о «добром лютеранине»[15][K 15]. В начале 1518 года Дюрер послал Лютеру свои гравюры, художник надеялся награвировать его портрет, однако их личная встреча так и не состоялась. В 1521 году, когда распространился ложный слух о том, что Лютер после Вормского рейхстага был схвачен, Дюрер записал в своём «Дневнике путешествия в Нидерланды»: «О Боже, если Лютер мёртв, кто отныне будет так ясно излагать нам святое евангелие?»

Религиозные и политические потрясения коснулись ближайших сотрудников художника. В начале 1525 года три его ученика — братья Ханс Себальд и Бартель Бехамы и Георг Пенц — были обвинены в безбожии и изгнаны из Нюрнберга, а один из лучших резчиков, работавших с Дюрером, Иероним Андреа[англ.], за связь с восставшими крестьянами был заключён в тюрьму. Однако так и не известно, как воспринял Дюрер процесс «трёх безбожных художников» и арест Андреа[15][50].

В поздних работах Дюрера некоторые исследователи находят сочувствие протестантизму. Например, в гравюре «Тайная вечеря» (1523) включение в композицию Евхаристической чаши считается выражением солидарности с каликстинцами[51], хотя эта интерпретация была подвергнута сомнению[52].

Дюрер разделял взгляды «иконоборцев», выступавших против обожествления «чудотворных» изображений, однако, как явствует из «Посвящения Пиркгеймеру» в трактате «Руководство к измерению…», не настаивал на том, чтобы произведения искусства были удалены из церквей[15]. Задержка выпуска гравюры «Святой Филипп», законченной в 1523 году, но отпечатанной только в 1526 году, возможно, произошла из-за сомнений, испытываемых Дюрером в отношении изображений святых; даже если Дюрер не был иконоборцем, роль искусства в религии в последние годы жизни он подверг переоценке[53].

Поездка в Нидерланды (1520—1521)

В 1520 году художник, уже обретший европейскую славу, вместе с женой предпринимает путешествие в Нидерланды. Со смертью своего покровителя, императора Максимилиана, Дюрер лишился годовой пенсии: нюрнбергский Совет отказался без указания нового императора продолжать выплату. Главной (но не единственной) целью Дюрера была встреча с Карлом V, коронация которого должна была состояться в Нидерландах.

«Дневник путешествия в Нидерланды» Дюрера по форме является приходно-расходной книгой, однако он даёт яркую и полную картину этой поездки. Художник фиксирует всё, что привлекает его внимание, описывает произведения искусства и достопримечательности, которые ему довелось увидеть, обычаи и нравы местного населения, отмечает имена тех, с кем познакомился в это время. Дюрер познакомился с работами знаменитых нидерландских художников: Хуберта и Яна ван Эйков, Рогира ван дер Вейдена, Хуго ван дер Гуса, Дирка Баутса, Ханса Мемлинга.

Путешествие началось 12 июня, путь Дюреров пролегал через Бамберг, Франкфурт, Кёльн в Антверпен и другие нидерландские города. Художник активно работал в жанре графического портрета, встречался с местными мастерами и даже помогал им в работе над триумфальной аркой для торжественного въезда императора Карла. В Нидерландах Дюрер, знаменитый художник, был всюду желанным гостем. Сказалось широкое распространение его гравюр, которые в то время, преодолевая государственные границы, были самым мобильным видом искусства. По его словам[K 16] магистрат Антверпена, надеясь удержать художника в городе, предлагал ему годовое содержание в размере 300 гульденов, дом в подарок, поддержку и, кроме того, уплату всех его налогов. Аристократия, послы иностранных государств, учёные, в том числе Эразм Роттердамский[K 17], составляли круг общения Дюрера в Нидерландах[15].

4 октября 1520 года Карл V подтвердил право Дюрера на пенсию в 100 гульденов в год. Записи в «Дневнике» на этом заканчиваются. 12 июля 1521 года Дюреры отправились в Нюрнберг. Обратный путь, судя по зарисовкам в путевом альбоме, художник проделал по Рейну и Майну[15].

Последние годы (1521—1528)

В конце жизни Дюрер много работал как живописец, в этот период им созданы самые глубокие произведения, в которых проявляется знакомство с нидерландским искусством. Одна из важнейших картин последних лет — диптих «Четыре апостола», который художник преподнёс городскому Совету в 1526 году. Среди исследователей творчества Дюрера существуют разногласия в толковании этого диптиха — некоторые, вслед за каллиграфом Иоганном Нойдорфер[K 18], выполнившим по заданию художника надписи на картине (цитаты из Библии в переводе Лютера), видят в «Четырёх апостолах» лишь изображения четырёх темпераментов[15], другие — отклик мастера на события (религиозные разногласия, крестьянская война), потрясшие Германию и отражение идеи «несоответствия гуманистической утопии и реальности»[55].

В Нидерландах Дюрер стал жертвой неизвестной болезни (возможно, малярии), от приступов которой страдал до конца жизни[56]. Симптомы заболевания — в том числе сильное увеличение селезёнки — он сообщил в письме своему врачу. Дюрер нарисовал себя, указывающего на селезёнку, в пояснении к рисунку он написал: «Там, где жёлтое пятно, и на что я указываю пальцем, там у меня болит».

До последних дней Дюрер готовил к печати свой теоретический трактат о пропорциях фигуры человека. Скончался Альбрехт Дюрер 6 апреля 1528 года у себя на родине в Нюрнберге[54]. Похоронен на кладбище при церкви Святого Иоанна в Нюрнберге (Johannisfriedhof).

Remove ads

Личность

По словам Иоахима Камерария, внешний облик Дюрера соответствовал его «благородному духу». Он был приятным собеседником, с речью «сладостной и остроумной». Все знавшие художника считали его достойным, «превосходнейшим» человеком, он стремился к добродетели, но не был ни мрачным, ни высокомерным. Дюрер умел наслаждаться жизнью «и даже в старости пользовался благами музыки и гимнастики в той мере, в какой они доступны этому возрасту»[57].

Remove ads

Творчество

Суммиров вкратце

Перспектива

Живопись

С детства мечтавший заниматься живописью, Альбрехт настоял на том, чтобы отец отдал его в обучение живописцу. После первого путешествия в Италию он ещё не вполне воспринял достижения итальянских мастеров, но в его работах уже чувствуется художник, который мыслит нестандартно, всегда готов к поиску. Звание мастера (а с ним и право открыть собственную мастерскую) Дюрер получил, вероятно, выполнив росписи на «греческий манер» в доме нюрнбергского горожанина Зебальда Шрейера[58]. На молодого художника обратил внимание Фридрих Мудрый, поручивший ему, кроме прочего, написать свой портрет. Вслед за курфюрстом Саксонским иметь свои изображения пожелали и нюрнбергские патриции — на рубеже веков Дюрер много работал в портретном жанре. Здесь Дюрер продолжал традицию, сложившуюся в живописи Северной Европы: модель представляется в трёхчетвертном развороте на фоне пейзажа, все детали изображены очень тщательно и реалистично.

После выхода в свет «Апокалипсиса» Дюрер прославился в Европе как мастер гравюры, и лишь во время второго пребывания в Италии получил признание и как живописец. В 1505 году Якоб Вимпфелинг в своей «Немецкой истории» писал, что картины Дюрера ценятся в Италии «…столь же высоко, как картины Паррасия и Апеллеса». Работы, выполненные после поездки в Венецию, демонстрируют успехи Дюрера в решении задач изображения тела человека, в том числе обнажённого, сложных ракурсов, фигур в разнообразных движениях. Исчезает свойственная его ранним произведениям готическая угловатость. Художник сделал акцент на выполнение амбициозных живописных проектов, принимая заказы на многофигурные алтарные образы. Произведения 1507—1511 годов отличаются уравновешенностью композиции, строгой симметрией, «некоторой рассудочностью», суховатостью манеры изображения. В отличие от своих венецианских работ, Дюрер не стремился передать эффекты световоздушной среды, работал с локальными цветами, возможно, уступая консервативным вкусам заказчиков[59]. Принятый императором Максимилианом на службу, он получил некоторую материальную независимость и, оставив на время живопись, обратился к научным исследованиям и гравюрным работам.

Автопортреты

С именем Дюрера связано становление североевропейского автопортрета как особой жанровой разновидности портретного искусства. Один из лучших портретистов своего времени, он высоко ставил рисунок, живопись и гравюру за то, что они позволяли сохранить образ конкретного человека для будущих поколений[15]. Биографы отмечают, что, обладая привлекательной внешностью, Дюрер особенно любил изображать себя в молодости и воспроизводил свой облик не без «тщеславного желания понравиться зрителю»[60]. Живописный автопортрет для Дюрера — средство подчеркнуть свой статус и веха, отмечающая определённый этап его жизни. Здесь он предстаёт человеком, стоящим по интеллектуальному и духовному развитию выше того уровня, который был определён его сословным положением, что было нехарактерно для автопортретов художников той эпохи[61]. Кроме того, он ещё раз утверждал высокую значимость изобразительного искусства (несправедливо, как он считал, исключённого из числа «семи свободных искусств») в то время, когда в Германии оно всё ещё причислялось к ремеслу.

Рисунки

Сохранилось около тысячи (Джулия Бартрум говорит о 970[54]) рисунков Дюрера: пейзажи, портреты, зарисовки людей, животных и растений. Свидетельством того, как бережно относился художник к рисунку, является тот факт, что сохранились даже его ученические работы. Графическое наследие Дюрера, одно из крупнейших в истории европейского искусства, по объёму и значению стоит в одном ряду с графикой Леонардо да Винчи и Рембрандта. Свободный от произвола заказчика и собственного стремления к идеальному качеству, вносившего долю холодности в его живописные произведения, художник полнее раскрывался как творец в непосредственном, спонтанном рисовании[62].

Дюрер неустанно упражнялся в компоновке, обобщении частностей, построении формы и пространства. Его анималистические и ботанические рисунки отличает высокое мастерство исполнения, наблюдательность, верность передачи природных форм, свойственные учёному-натуралисту. Большая их часть тщательно проработана и представляет собой законченные произведения, тем не менее, по обычаю художников того времени, рисунки служили подготовительным и вспомогательным материалом: все свои натурные штудии Дюрер использовал в гравюрах и картинах, неоднократно повторяя их мотивы в крупных произведениях[63]. В то же время ещё Г. Вёльфлин отмечал, что Дюрер почти ничего не перенёс из подлинно новаторских находок, сделанных им в пейзажных акварелях, в свои живописные работы[64].

Графика Дюрера выполнена различными материалами и приёмами, часто он использовал их в разных сочетаниях. Например, рисунок пером, бистром или чернилами с подцветкой акварелью или белилами. Он стал одним из первых немецких художников, работавших кистью белилами по тонированной бумаге, популяризировав эту итальянскую традицию[65].

- Портрет пожилого человека. 1521. Тонированная бумага, перо, сепия, белила. Галерея Альбертина, Вена

- Портрет матери, Барбары Дюрер. 1514. Бумага, уголь. Гравюрный кабинет, Берлин

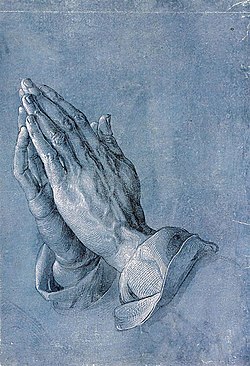

- Руки молящегося. Ок. 1508. Тонированная бумага, перо, тушь, белила. Галерея Альбертина, Вена

- Коломбина (аквилегия). Между 1495 и 1500. Бумага, акварель. Галерея Альбертина, Вена

- Спаситель в терновом венце. 1503. Бумага, уголь. Британский музей, Лондон

- Вид деревни Кальхройт. Ок. 1511. Бумага, карандаш, акварель, гуашь. Художественная галерея, Бремен

Гравюры

Альбрехт Дюрер создал 374 ксилографии (обрезной гравюры на дереве) и 83 гравюры резцом на меди[66]. Печатная графика стала для него верным средством заработка. Кроме того, не связанный требованиями, которые предъявляли заказчики живописных произведений, Дюрер мог свободно воплотить все свои замыслы именно в гравюре. В ней, в отличие от живописи, раньше появились и легче приживались новые темы и сюжеты. Для художника гравюра была не только техникой или средством тиражирования произведений и иллюстрирования книг, доступной широким слоям населения, но и вполне самостоятельным видом изобразительного искусства. Помимо традиционных библейских и античных, Дюрер разрабатывал в гравюре и бытовые сюжеты[15].

Дюрер стал первым немецким художником, который успешно работал в разных техниках гравирования — на дереве и на меди. Необычайной выразительности он достиг в ксилографии (гравюре на дереве), реформировав традиционную технику обрезной (или продольной) чёрноштриховой гравюры (при которой каждый выпуклый штрих доски обрезается специальным ножом с двух сторон), использовав приёмы моделировки формы, сложившиеся в гравюре на металле. До Дюрера в ксилографии господствовал контурный рисунок, он же сумел передавать объёмную форму предметов с помощью разнообразных штрихов, всё это усложняло задачу резчика. Дюрер имел возможность пользоваться услугами лучших резчиков Нюрнберга, а по мнению части исследователей, некоторые гравюры он резал сам[67]. В конце 1490-х годов Дюрер создал ряд превосходных ксилографий, в том числе один из своих шедевров — серию из пятнадцати гравюр на дереве «Апокалипсис» (1496—1498), воплощение эсхатологических переживаний конца века. В гравюрах серии своеобразно сочетается позднеготический художественный язык с идеями и художественными формами искусства эпохи Возрождения[32].

Со временем страстные образы в творчестве Дюрера сменяются спокойным повествованием: экспрессия, резкие контрасты уступают плавным переходам, достигаемым более плотной штриховкой. Действие разворачивается в пространстве, построенном с соблюдением приёмов прямой линейной перспективы, такова, например, серия гравюр «Жизнь Марии». Художник изобразил типичных представителей городской среды, в «Жизни Марии» любовно переданы многочисленные бытовые подробности, всё это делало произведение ближе к зрителю, заинтересовывало его; серия была очень популярна у современников[68][69]. Под влиянием произведений Дюрера, ставших образцом для современных ему художников, многие немецкие мастера обратились к искусству ксилографии[70].

Шедевром резцовой гравюры на металле в исполнении Дюрера считается гравюра «Адам и Ева» (1504), работая над которой художник использовал рисунки с античных статуй Аполлона и Венеры[71]. В 1513—1514 годах Дюрер создал три графических листа, шедевры резцовой гравюры на меди, вошедшие в историю искусства под названием «Мастерские гравюры»: «Рыцарь, смерть и дьявол», «Святой Иероним в келье» и «Меланхолия». Эти произведения, не связанные между собой единым сюжетом, объединяют близкие размеры, виртуозная техника и то, что до настоящего времени их сюжеты, символы и атрибуты представляют загадку для искусствоведов, предлагающих для них самые различные толкования.

В своём диалоге «О правильном произношении в греческом и латинском языках» Эразм Роттердамский напоминает, что Дюрера часто сравнивают с Апеллесом, но у последнего были краски:

«Дюреру же можно удивляться ещё и в другом отношении, ибо чего только не может он выразить в одном цвете, то есть чёрными штрихами? Тень, свет, блеск, выступы и углубления благодаря чему каждая вещь предстаёт перед взором зрителя не одной только своею гранью»[72].

- Гравюры резцом на меди

- Адам и Ева. 1504

- Рыцарь, смерть и дьявол. 1513

- Меланхолия. 1514

- Святой Иероним в келье. 1514

Как художник-гравёр Дюрер оказал влияние на многих современных ему мастеров, а также гравёров последующих поколений. Его работы копировали, темы, мотивы и сюжеты, композиционные находки Дюрера широко использовались другими гравёрами. Ещё при жизни он столкнулся с подделкой своих гравюр, прежде всего итальянцем Маркантонио Раймонди и был вынужден в 1506 году обратиться с жалобой в Венецианский Сенат. 3 января 1512 года Дюрер получил привилегии от Нюрнбергского городского совета на распространение своих гравюр, фальсификаторам его произведений грозило наказание[73].

Экслибрисы

В первые годы XVI века художник занялся изготовлением экслибрисов (книжных знаков). Всего известно 20 экслибрисов авторства Дюрера, из них — 7 в эскизах и 13 готовых. Первый экслибрис Дюрер делал для своего друга, литератора и библиофила Виллибальда Пиркгеймера, работа не была завершена, эскиз в настоящее время хранится в библиотеке Варшавского университета. Знаменитым стал второй (тиражированный) экслибрис Пиркгеймера — геральдический знак с девизом в центральном поле «Себе и друзьям» (девиз, который впоследствии использовали многие библиофилы). Собственный экслибрис с гербом Дюреров художник выполнил в 1523 году[74]. Изображение открытой двери на щите указывает на фамилию «Дюрер». Орлиные крылья и чёрная кожа мужчины — символы, часто встречающиеся в южнонемецкой геральдике; они использовались также нюрнбергской семьёй матери Дюрера, Барбары Хольпер. Дюрер был первым художником, который создал и использовал свой герб и знаменитую монограмму (большая буква A и вписанная в неё D), впоследствии у него появилось в этом множество подражателей[75].

Витражи

Слева: смерть в образе лучника на коне. Справа: Сикст Тухер перед открытой гробницей. Витражи мастерской Фейта Хиршфогеля[нем.] по рисункам Альбрехта Дюрера. 1502

Неизвестно, принимал ли Дюрер личное участие в работах по стеклу. Однако он оставил весомый вклад в витражное дело как рисовальщик: по его схемам и рисункам создавали витражи мастера-витрарии. Предположительно, он ознакомился с витражным делом ещё у Михаэля Вольгемута. Учитель Дюрера руководил мастерской, доставшейся ему после женитьбы на вдове Ганса Плейденвурфа, занимавшегося также и витражами[76].

Незадолго до начала обучения Дюрера (1486) в мастерской был выполнен один из крупнейших витражных заказов в Нюрнберге: оформление церкви Святого Лаврентия. Одним из наилучших образцов работы мастерской Вольгемута может считаться «окно Конхофера», витраж, оплаченный Конрадом Конхофером в 1479 году для установки в крытой галерее хора. Витраж включает 36 отдельных композиций, изображающих святых и сцены из легенды про четырнадцать святых помощников. Однако работы Дюрера ближе по композиции к другому витражу — одному из так называемых Страсбургских окон (нем. Stroßpurg finster) работы страсбургского мастера Петера Хеммеля фон Андлау и его коллег по гильдии, заказанного Питером Фолкамером для хора церкви Святого Лаврентия. Витраж изображает древо Иессея, по разные стороны которого представлены мученичество Святого Себастьяна и битва Святого Георгия с драконом. Каждая из этих сцен занимает более четырёх панелей и украшена пейзажем на дальнем плане. Сам Дюрер тесно сотрудничал с мастерской Фейта Хиршфогеля[нем.] (1461—1525), обучавшегося у страсбургских мастеров[77].

Первым эскизом витража, выполненным Дюрером, считается «Святой Георгий, убивающий дракона», созданный между 1496 и 1498 годами. Витраж не дошёл до наших дней и неизвестно, существовал ли он вообще. Следующая работа Дюрера, витраж высотой более 3-х метров — Моисей, получающий десять заповедей — была реализована в стекле в мастерской Хиршфогеля в 1500 году для церкви Святого Якоба в Штраубинге[нем.]. Оба этих произведения объединяет выход за пределы традиционной компоновки паечного (мозаичного) витража, набранного из множества отдельных стёкол. В витражах по эскизам Дюрера преобладает «картинное» начало, они более живописны. Заказчики обеих работ неизвестны, дарственная надпись на витраже с Моисеем была удалена в поздние времена. Предположительно, сохранившийся витраж был выкуплен семейством Хаберкоферов из Штраубинга, которые в прошлом уже делали заказы у Плейденвурфа[78].

Сохранилось одиннадцать из, по крайней мере, двадцати шести рисунков для «Бенедиктинской серии», выполненной по заказу бенедиктинского монастыря Святого Эгидия (витражи, восхищавшие Якоба Лохера[нем.], были разрушены во время пожара в 1696 году)[79].

По эскизу Дюрера выполнен парный витраж, заказанный для оформления дома известного нюрнбергского гуманиста Сикста Тухера[нем.] (нем. Sixtus Tucher), ставшего настоятелем церкви Святого Лаврентия в 1496 году. На левой панели изображена смерть в образе всадника с луком, целящаяся в настоятеля, изображенного на правой панели. На панелях присутствуют эпиграммы, написанные Тухером о вере в победу христианина над смертью[80].

Так называемое «Бамбергское окно» отличается от других дюреровских витражей, являясь явной данью традициям поздней готики. Оно состоит из шестнадцати блоков, каждый из которых представляет собой отдельную композицию. Дюрер создал изображения четырёх бамбергских епископов, святых Килиана, Петра, Павла и Георгия, а также императорской четы Генриха II и Кунигунды Люксембургской в окружении гербов. Стиль завершённого витража контрастирует с общей композицией, что указывает на работу разных мастеров над одной концепцией. Наборный витраж всегда плод совместных усилий рисовальщика, наборщика стёкол, пайщика свинцовых перемычек и мастера росписи, которому часто приходилось выполнять повторный рисунок в полный размер будущего окна перед началом работы. Отличием витража в Бамберге является изначальная прорисовка Дюрером композиции в полный размер, о чём свидетельствует сохранившийся эскиз фигуры Святого Петра[81].

Remove ads

Дюрер — учёный и теоретик

Суммиров вкратце

Перспектива

Математика

Дюрер заслужил широкую известность как математик, прежде всего, геометр (в то время немецкие учёные почти не занимались решением геометрических задач), изучавший теорию перспективы, построения геометрических фигур и разработку шрифтов. Полученные им результаты высоко оценивались в трудах последующих веков, а во второй половине XIX века был сделан их научный анализ. По словам Иоганна Ламберта, более поздние труды по теории перспективы не достигли дюреровских высот. В истории математики Дюрер ставится в один ряд с известными учёными своего времени и считается одним из основателей теории кривых и начертательной геометрии[82].

Дюрер не учился в университете. Его первоначальные познания в математике, возможно, были ограничены знакомством с «Бамбергской арифметикой» или «Быстрым и красивым счётом для купечества». Известно, что во втором итальянском путешествии он приобрёл «Начала» Евклида — эта работа лежала в основе университетского курса геометрии. «Начала» были детально изучены художником, однако не без проблем: вероятно, Дюреру не хватало познаний в латыни, и он обращался за помощью к Николасу Кратцеру, который переводил книгу Евклида на немецкий язык. Дюрер читал также «Десять книг о зодчестве» Витрувия, работы Архимеда и других античных авторов, чему способствовали знакомства, завязанные во время итальянских путешествий и дружба с немецкими гуманистами (в частности, Пиркгеймер и Шедель обладали богатыми библиотеками, к которым Дюрер имел доступ). Знания, почерпнутые у Витрувия, были использованы для изображения человеческого тела, архитектурных элементов и орнаментов, в трудах по фортификации. Он интересовался также трудами современников, в частности Альберти и Пачоли, переписывался с Вернером, Черте и другими известными математиками и инженерами того времени[83].

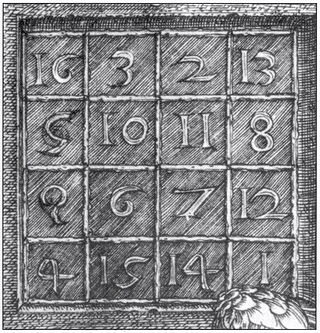

Магический квадрат Дюрера

На гравюре Дюрера «Меланхолия» среди прочих загадочных атрибутов, все из которых, тем не менее, имеют свои объяснения, показан так называемый «магический квадрат»[84] [K 19]. Известно, что квадрат, разделённый на некоторое количество полей, является древнейшим символом земли в магических культах Древнего Китая, Индии, Месопотамии. В одних случаях такой магический квадрат имеет девять полей, сумма заполняющих их чисел равняется пятнадцати, а их разность во всех направлениях равняется пяти. Известны и другие числовые отношения[85][86]. Поэтому «Магический квадрат» Дюрера следует считать не первым, а одним из ранних примеров этой математической традиции[87]. Так уже в западноевропейском Средневековье различные «магические квадраты» с их числовыми значениями были связаны с поисками математической гармонии и в этом отношении являлись продолжением пифагорейской традиции[88]. На гравюре «Меланхолия» Дюрер изобразил квадрат, разделённый на 16 полей и составленный из чисел, на первый взгляд беспорядочно заполняющих его поля. Однако «магические числа» во всех направлениях (по вертикали, горизонтали и диагонали) дают одну и ту же сумму по формуле: , где n — число столбцов. Таким образом, «Магический квадрат» является символом наибольшей целостности, а их сумма: 34 и отдельные числа квадрата являются членами ряда Фибоначчи, знакомого Дюреру по математическим трактатам и, возможно, аналогичным исследованиям Леонардо да Винчи и Луки Пачоли, где встречаются подобные построения. Другие числа: 1, 2, 3, 5, 8, 13 — также из ряда Фибоначчи, и все они используются в классической системе пропорционирования в архитектуре. Следовательно, такая фигура имеет прямое отношение к теории пропорций, которую разрабатывали все названные авторы в эти же годы[89].

Два средних числа в нижнем ряду указывают дату создания картины (1514). Два крайних числа в нижнем ряду соответствуют инициалам художника. В средних квадратах первого столбца внесены исправления — цифры деформированы[90].

Звездная и географическая карты Дюрера

В 1515 году Дюрер выполнил три знаменитые гравюры на дереве, с изображением карт южного и северного полушарий звёздного неба и восточного полушария Земли. Эти произведения искусства являются одновременно ценнейшими памятниками науки. Работа над гравюрами проходила совместно с видными немецкими учёными Иоганном Стабием, который был инициатором проекта, и Конрадом Хейнфогелем (нем. Konrad Heinfogel)[91].

На географической карте Дюрера, также выполненной в сотрудничестве со Стабием и Хейнфогелем, изображён «Старый Свет» — Европа, Азия и Африка, то есть те же области, которые были картографированы Птолемеем[92].

Теоретические работы

С 1507 года художник начал работу над созданием учебника по живописи. В сохранившихся рукописях остался план этого труда, судя по нему, Дюрер намеревался написать книгу, по полноте охвата проблем, стоящих перед живописцем, не имевшую аналогов. Возможно, именно из-за своей обширности, замысел так и не был воплощён в жизнь. Тем не менее, Дюрер создал несколько трактатов, которые стали первыми на севере Европы работами, посвящёнными систематизированию знаний об искусстве. Помощь в этих трудах оказывали друзья художника из числа учёных.

«Руководство к измерению циркулем и линейкой»

Дюреровский труд «Руководство к измерению циркулем и линейкой»[K 20], впервые вышедший из печати в 1525 году, предназначался автором в первую очередь для художников. «Руководство…» впоследствии переводилось на латинский язык и выдержало многочисленные издания в течение последующих столетий. Его важной особенностью было использование разговорного немецкого языка, а не латыни: таким образом, оно стало первым учебником геометрии на немецком языке, а введённая Дюрером терминология положена в основу современной[93].

«Руководство…» состоит из четырёх книг, которые обобщают достижения античности и средневековья (иногда Дюрер ссылается на неопределённых предшественников или упоминает ремесленников, использующих те или иные приёмы), а также включают личные открытия Дюрера. В первой даются определения простейших геометрических понятий в планиметрии и стереометрии и рассматриваются задачи на построение, связанные с окружностями и отрезками. Во второй книге обсуждаются методы построения правильных многоугольников точными методами и приближенными для тех фигур, точное построение которых только с помощью циркуля и линейки невозможно. Впоследствии Кеплер опирался на них в своих работах. Третья книга представляет руководство по использованию астролябии и якобштаба, рассматриваются солнечные часы. В заключении третьей книги трактата Дюрер коснулся вопроса надписей на архитектурных сооружениях, а также подробно и в то же время доступно описал построение шрифтов: капитального латинского (антиквы), получившего наименование «шрифт Дюрера» и готического[K 21]. В четвёртой книге излагаются начала теории перспективы, к которой Дюрер проявлял особый интерес[94]. Дюрером впервые была решена задача изображения трёхмерной фигуры на плоскости: было предложено применять ортогональное проектирование на три взаимно перпендикулярные плоскости, как это делается в современном черчении. Ссылаясь на «древних», Дюрер строил кривые второго порядка как конические сечения[95].

Конхоида Дюрера

В «Руководстве к измерению циркулем и линейкой» Дюрером была построена кривая, впоследствии получившая название конхоиды или раковины Дюрера (англ. Dürer's conchoid или англ. Dürer's shell curve соответственно). Второе название связано с тем, что хотя сам Дюрер называл её Muschellinie (что в переводе с немецкого означает «конхоида»), эта кривая не является настоящей конхоидой. Раковина Дюрера строится следующим образом. Выбираются точки Q (q,0) и R (0,r) такие, что , где b — некая константа. На прямой, проходящей через Q и R выбираются точки P1 и P2, расстояние от которых до Q равно a. Тогда геометрическое место точек P1 и P2 образует раковину Дюрера. Она описывается системой уравнений

или, после исключения констант q и r,

Дюрер использовал значения , и нашёл только одну из двух возможных в этом случае ветвей кривой. Есть несколько специальных случаев, описываемых этой формулой[96][97]:

- при кривая вырождается в две совпадающие прямые ;

- при , формула описывает две прямых , пересекающих окружность ;

- при , график имеет точку заострения в точке .

Преобразовав координаты, уравнение кривых можно записать в более компактном виде[98]:

Теория пропорционирования

Ещё в 1500 году венецианский художник Якопо де Барбари, работавший в то время в Нюрнберге, по словам Дюрера, показал ему фигуры, нарисованные при помощи измерений, однако не пожелал объяснить способа их создания[K 22]. Дюрер начал собственные исследования, которые продолжал до конца жизни. Серия многочисленных рисунков показывает его опыты в построении человеческой фигуры, он также занимался, по примеру Леонардо да Винчи, изучением строения лошадей, необходимого для создания конных памятников.

В эпоху Возрождения гармоничные пропорции фигуры человека, здания, статуи рассматривали как непременное условие создания произведения искусства — отражения предустановленной Божественной красоты. При этом метафизическое толкование прекрасного весьма неустойчивым образом соединялось с рациональными приемами пропорционирования. Ренессансные учёные-гуманисты по-новому прочли Витрувия, а затем через арабские переводы — сочинения Аристотеля и Платона. В результате древнегреческая «соразмерность» (symmetria) обрела метафизический смысл. Гравюра Дюрера «Адам и Ева» (1504) родилась в результате штудий пропорций фигуры человека по трактату Витрувия, в которых голова составляет 1/8 высоты фигуры. Однако в отличие от своих предшественников Дюрер использовал не один, а три канона пропорций фигуры (1:9, 1:8, 1:7) в зависимости от характера изображаемого персонажа.

Основная идея, которая волновала рационально мыслящих художников, заключалась в том, каким образом согласовать прекрасные пропорции природного объекта, поддающиеся математическому анализу, с пропорциями изображения этого объекта на плоскости бумаги, холста или в массиве мраморного блока. Именно эта двойственность объясняет путаность многих рассуждений Леонардо да Винчи и противоречия в трактате А. Дюрера «О пропорциях человеческого тела» (1528)[99].

Вначале Дюрер использовал указания Барбари и Витрувия в комплексе с принятым в средневековье построением человеческого тела на основе геометрических фигур (позднее он отказался от сочетания этих методов). Так, на обороте рисунка «Адам» (1507, Альбертина, Вена) изображена фигура человека, созданная с помощью дуг, окружности, квадратов. Более ранняя «Немезида» демонстрирует тип женщины, далёкой от классических канонов красоты[100][15], её фигура, тем не менее, судя по подготовительному рисунку (1501—1502, Британский музей, Лондон), создана в соответствии с рекомендациями Витрувия — полный рост человека равен восьми головам.

Однако художникам требовался не абсолютный канон красоты, а система относительных пропорций, которая позволяла бы сохранять гармоничные отношения частей, увеличивая или уменьшая композицию в требуемом масштабе. Тогда-то, возможно, впервые, была осознана главная идея искусства пропорционирования: не вычислять, а создавать впечатление гармонии, когда большое кажется не столь огромным, а малое — не таким малым. Другими словами, пропорционирование было поставлено в зависимость не только от конструкции и абсолютных размеров объекта, но и от масштаба — зрительной оценки величины. Масштабное или, что то же самое, пространственное, понимание пропорций не было известно ни древним эллинам, ни средневековым мастерам. Однако примечательно, что в эпоху Возрождения наиболее консервативным мыслителем оказался гениально одарённый Леонардо да Винчи. Он настойчиво продолжал искать гармонию пропорций исключительно в природе, то есть в конструкции природного объекта, например в анатомическом строении тела человека, расширяя сферу наблюдений и пытаясь вывести некие усреднённые, идеальные данные. Отчасти этим можно объяснить тот факт, что Леонардо не удалось обобщить собранные им сведения в единую систему. Подобная задача попросту не имеет решения, даже с учётом «оптических поправок». Более перспективными оказались труды Дюрера и итальянских маньеристов последующей эпохи. Отказавшись от создания «идеальной фигуры», тяготевшей над сознанием итальянцев, Дюрер стал разрабатывать пропорции «характерных типов» головы и фигуры человека, включая детские и гротескные, избегая, однако, как он сам писал, «прямого уродства». Художник составил 26 серий «характерных рисунков» с вариациями пропорций. Сознавая связь методики пропорционирования с вопросами симметрии, масштабности, перспективы, движения и ритма, Дюрер прибегал к геометризации, так называемой «кубической системе», наглядно иллюстрирующей эти связи. Именно такое, динамичное, пропорционирование привлекало художников маньеризма и барокко XVI—XVIII веков.

Известен план написания книги «О пропорциях», в котором Дюрер собирался рассмотреть пропорции человеческого тела, животного (лошади)[K 23] и ряд вопросов, имевших прямое отношение к работе художника. В 1512—1513 годах и этот план был им пересмотрен: Дюрер решил начать с описания пропорций человека, а позднее перейти к «другим вещам». Свой труд он завершил лишь в последние годы жизни, а в свет «Четыре книги о пропорциях» (нем. Vier Bücher von Menschlicher Proportion) вышли уже после смерти художника, в 1528 году в Нюрнберге в типографии И. Камерарио. Он же составил первое жизнеописание художника.

В первую книгу автор включил обмеры пяти человеческих фигур при помощи делителя. Во второй книге, вслед за Альберти, для измерения человеческой фигуры Дюрер использует шкалу, подобную так называемой «экземпеде Альберти». Однако, в отличие от Альберти, Дюрер обмеряет не фигуру, близкую к идеальной, а различные её варианты (всего восемь). В третьей книге трактата он описывает способы построения реальной фигуры человека с применением искажений пропорций. Завершает третью книгу «Эстетический экскурс», в котором художник раскрывает свои художественные принципы[15].

Часть других разделов краткого плана (проблемы изображения архитектуры, перспективы и светотени) вошла в трактат «Руководство к измерению циркулем и линейкой» (нем. Vnderweysung der messung mit dem zirckel vnd richtscheyt, издан в 1525 году, второе издание с поправками и дополнениями Дюрера вышло в 1538)[54][15].

- Иллюстрации издания «Четыре книги о пропорциях». 1528

Фортификация

В последние годы жизни Альбрехт Дюрер уделял много внимания усовершенствованию оборонительных укреплений, что было вызвано развитием огнестрельного оружия, в результате которого многие средневековые сооружения стали неэффективными. В своем труде «Руководство к укреплению городов, замков и теснин», выпущенном в 1527 году, Дюрер описывает, в частности, принципиально новый тип укреплений, который он назвал бастея. Создание новой теории фортификации, по словам самого Дюрера, было обусловлено его заботой о защите населения «от насилий и несправедливых притеснений». По мнению Дюрера, сооружение укреплений даст работу обездоленным и спасёт их от голода и нищеты. В то же время он отмечал, что главное в обороне — стойкость защитников[15].

Remove ads

Наследие и влияние

Суммиров вкратце

Перспектива

Альбрехт Дюрер был и остаётся ключевой фигурой целой эпохи. Выдающийся историк искусства Северного Возрождения Отто Бенеш сформулировал этот тезис кратко:

Мы говорим о высшем расцвете немецкого искусства Возрождения в первую очередь как об эпохе Дюрера[101]

В то же время Дюрер «самый итальянский» из всех немецких художников того времени, «в годы странствий он многому научился у художников итальянского Возрождения, но по духу и, отчасти, по форме его стиль остался истинно немецким. Творения Дюрера узнаются сразу по необычайному соединению типично ренессансной классичности и характерной для Севера экспрессивности, некоторой жёсткости, угловатости надломленности формы… Дюрер — художник-философ, он был крайне религиозен и можно сказать, что его великое искусство более принадлежит эпохе Реформации, чем Возрождению» [102]. Через мастерскую Дюрера прошли все сколько-нибудь значительные местные художники (самым выдающимся из его учеников стал Ханс Бальдунг Грин). Однако ни один из них не стал таким многогранным мастером, каким был учитель, признанный современными исследователями настоящим универсальным человеком, «северным Леонардо да Винчи». Тем не менее, каждый из учеников Дюрера продолжил одно из направлений изобразительного искусства, развитых мастером.

В области печатной графики Дюрер не знал себе равных. Его новаторские приёмы в ксилографии приблизили по средствам художественной выразительности этот вид гравюры к гравюре на металле. Гравюры Дюрера имели широкое распространение и создали художнику уже при жизни общеевропейскую известность. Вместе с тем, как отмечает Ф. Дзери, точные границы, в которых имели хождение оттиски гравюр Дюрера, в настоящее время определить невозможно, поэтому невозможно понять истинный масштаб его влияния на развитие изобразительного искусства того времени.

Живописное творчество Дюрера повлияло на формирование и развитие дунайской школы. Ученики и последователи Дюрера, работавшие в области книжной иллюстрации, орнаментики, шрифтов, заставок и виньеток, получили прозвание: «мастера малого формата», или кляйнмайстеры. Одним из последователей Дюрера, возможно, родственником, был гравёр Мартин Хесс (Кальденбах). В мастерской Дюрера в разное время учились Х. Лей, Ганс фон Кульмбах, братья Ханс Зебальд и Бартель Бехамы, Георг Пенц, Вольф Траут, Петер Флётнер, Ханс Шойфелин, Ханс Шпрингинклее и другие. В конце XVI в. в Нюрнберге возникло движение «Ренессанс Дюрера», художники которого, будучи уже типичными маньеристами, Л. Круг, Х. Петцольдт, Х. Хоффманн, пытались возродить стиль и манеру своего учителя.

Влияние Дюрера распространилось даже на Италию. В монументальных росписях таких выдающихся мастеров итальянского Возрождения, как Андреа лель Сарто, Якопо Понтормо, встречаются фигуры, позы, движения, заимствованные из гравюр Дюрера[102].

Remove ads

Память

Суммиров вкратце

Перспектива

В честь Дюрера и Пиркгеймера на площади Максплатц в Нюрнберге в 1821 году по проекту архитектора Хайделофа был возведён фонтан[нем.][103]. К 400-летию со дня смерти Дюрера немецким медальером Фридрихом Вильгельмом Хёрнляйном была изготовлена памятная медаль[104]. Нюрнбергский Дом Дюрера в Циссельгассе (сейчас — улица Альбрехта Дюрера, 39), где он жил и работал с 1509 года до своей смерти, был приобретён городом в 1826 году. Первоначально в нём была оборудована мемориальная комната художника. В 1871 году, к его юбилею, дом был передан Обществу дома Альбрехта Дюрера, с этого времени в нём работает музей. Во время Второй мировой войны дом сильно пострадал, но был восстановлен. В музее экспонируются копии важнейших произведений художника. Начало этому собранию было положено в 1627 году, когда Нюрнберг безуспешно предлагал баварскому курфюрсту Максимилиану копию «Четырёх апостолов» взамен подлинника, хранившегося в его мюнхенской коллекции. Впоследствии коллекция пополнилась и другими копиями картин Дюрера. Здесь же хранится Графическое собрание города. В Доме Дюрера также проходят временные выставки оригинальных работ художника[105]. Площадь Тиргертнерторплатц, рядом с которой он расположен, носит неофициальное название «площадь Дюрера».

Рядом с Кьюзой, на том месте, откуда художник в 1494 году рисовал панораму города, установлен Камень Дюрера. Рисунок с видом на Кьюзу был использован позднее в гравюре «Немезида» (ок. 1501). Во Франкфурте-на-Майне установлена статуя Карла Великого, созданная по картине Дюрера с изображением императора (1513) для Городского совета Нюрнберга. 23 августа 1843 года в честь тысячелетия подписания Верденского договора статуя, выполненная Иоганном Непомуком Цвергером, была установлена на Старом мосту. В 1914 году, после сноса моста, памятник был перемещён в Исторический музей. В Ландау-Нуссдорф в 2002 году был возведён мемориал в память о Крестьянской войне, разработанный Питером Браухле[нем.] по мотивам чертежа «Крестьянской колонны» Дюрера (ок. 1528).

В 2003 году немецкий скульптор-концептуалист Оттмар Хёрль по случаю 500-летия Альбрехта Дюрера создал инсталляцию под названием «Das große Hasenstück» из 7000 тысяч трехмерных зелёных зайцев на главной рыночной площади Нюрнберга в Германии. Инсталляция заняла территорию в 2500 квадратных метров. В 2014 году гигантская розовая копия зайца Дюрера от Хёрля была установлена на улицах Вены[106][107][108].

Remove ads

Изучение биографии и творчества

Суммиров вкратце

Перспектива

Самыми ранними биографиями Дюрера стали работы Нейдёрфера, Штрейля и Камерария, которые зафиксировали события его жизни, однако практически не дали оценок его произведениям. Первым, кто обратился к творчеству художника и, в первую очередь, его гравюрам, стал Вазари. Зандрарт в своей работе Teutsche Academie der Edlen Bau-, Bild- und Mahlerey-Künste (1674—1679) создал идеализированный образ художника. Изучение биографии и творчества Дюрера на научной основе началось в XIX веке[109].

Первый каталог с описанием гравюр Дюрера выпустил Адам фон Барч (Вена, 1808). Несмотря на некоторые ошибки, допущенные в этом издании, все последующие каталоги гравюр художника опирались на труд Барча. Один из наиболее полных каталогов с копиями гравюр издал в Лейпциге Геллер (1827—1831)[109].

В 1860 году в Париже вышла четырёхтомная монография Эмиля Галишона (фр. Emile Galishon) «Альбрехт Дюрер: его жизнь и творчество». В этом же году в Нёрдлингене была опубликована работа Августа фон Эйе[нем.] Leben und Wirken Albrecht Dürers. В своём двухтомном труде (Лейпциг, 1876; второе издание — 1884) М. Таузинг сделал попытку связать жизненный и творческий путь художника с событиями современной ему эпохи[109]. Во второй половине XIX века было положено начало переизданию трактатов Дюрера и публикации его эпистолярного наследия, дневниковых записей, черновиков научных сочинений[110]. Лучшими изданиями его литературных трудов на немецком языке стали издания К. Ланге и Ф. Фузе (Dürers schriftlicher Nachlass, Halle, 1893) и Э. Гейдриха[нем.] (Albrecht Dürers schriftlicher Nachlass, Berlin, 1910).

В историографии творчества художника в XIX веке оформилось два направления. Одна часть исследователей (в том числе Г. Дехио, Б. Хендке) считала, что в Германии не было периода Возрождения, и Дюрер и его современники относились к художникам поздней готики. Другие (Г. Вёльфлин, В. Вейсбах[нем.], К. Бурдах) начинали отсчёт эпохи Возрождения в Германии с конца XV века и считали Дюрера её представителем. Г. Вёльфлин в своей работе («Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса») проследил на примере его творчества, как складывалось немецкое культурное сознание под воздействием идей итальянского Возрождения. Э. Панофский, следуя методу «скрытого символизма», изучал связь формы и содержания в произведениях художника. В монографиях Э. Флехзига и В. Вэтцольда особое внимание обращается на проблемы отношения Дюрера к Реформации, крестьянам[111].

К пятисотлетию со дня рождения Альбрехта Дюрера вышли в свет несколько сборников со статьями о его контактах с современниками-гуманистами, влиянии художника на развитие европейского искусства, происхождении его семьи. В конце XX века исследователи Ф. Винцингер, Ф. Анцелевский, Э. Ульманн реконструировали его жизнь и творчество, опираясь на документы, письма, рассказы о своей жизни, оставленные самим художником[112]. На рубеже веков широкое распространение получило изучение отдельных изобразительных тем, использовавшихся Дюрером[113], в том числе с гендерной точки зрения[114][115].

Remove ads

Упоминание в литературе

Альбрехт Дюрер упоминается в произведении Кристофера Баркли «Собиратель реликвий»[116]. В рассказе он подделает плащаницу Иисуса Христа из оригинала, которая хранилась у герцога Савойского в Шамбери, а позже станет известна как Туринская плащаница.

Комментарии

- Сохранилось также ещё одно произведение Дюрера автобиографического характера — «Памятная книжка» в виде четырёх записей (1502, 1503, 1507—1509 и 1514) на одном листе (Гравюрный кабинет, Берлин).

- Перед отъездом Дюрер написал портреты отца и матери.

- Пиркгеймер одолжил художнику деньги на эту поездку.

- Его здание сгорело в 1505 году и в то время восстанавливалось.

- Об этом пишет Дюрер в своём послании (1524) Нюрнбергскому Совету.

- Тот был болен, но дал знать немецкому художнику, что хочет увидеться с ним.

- Выше Большого совета был так называемый Малый Совет, состоявший из старейшин.

- В 1585 году, когда император Рудольф II приобрёл картину Дюрера, рама осталась в Нюрнберге[42].

- Имгофы — нюрнбергские купцы и банкиры. Дюрер был связан дружескими узами с представителями этой семьи. Имгофы вели финансовые дела художника.

- Семнадцать гравюр на дереве — 1503—1505 и две — 1510 год. В 1511 году вышли отдельным изданием в виде книги.

- Двенадцать гравюр на дереве, из них семь были выполнены в 1497—1500 годах, остальные пять — в 1510. В 1511 году они вышли отдельным изданием в виде книги.

- «Триумфальная процессия» осталась незавершённой. Дюрер сделал для неё изображение колесницы.

- Письмо Пиркгеймера архитектору Иоганну Черте.

- Из письма Дюрера (1524) Нюрнбергскому Совету.

- Эразм и художник обменялись подарками: Дюрер получил плащ «испанского покроя» и три картины, в свою очередь он передал Эразму экземпляр «Страстей на меди». Спустя несколько лет (1526) Дюрер, по желанию Эразма, награвировал его портрет — это была последняя работа художника в жанре портрета[54]. Создание портрета художник сильно затянул и выполнил его только после многочисленных напоминаний Эразма, передаваемых последним через Пиркгеймера. Возможно, промедление Дюрера объясняется его разочарованием в Эразме в связи с занятой последним позицией в вопросах реформации.

- Автор первой известной биографии Дюрера.

- В энциклопедии «История математики с древнейших времён до начала XIX столетия» магический квадрат Дюрера называется «первым в Европе».

- нем. Underweysung der messung mit dem zirckel und richtscheyt in Linien ebnen vnnd gantzen corporen durch Albrecht Dürer zusamen getzogen und zu nutz allen kunstlieb habenden mit zugehörigen figuren in truck gebracht im jar. MDXXV, полное название в переводе «Руководство к измерению циркулем и линейкой, в плоскостях и целых телах, составленное Альбрехтом Дюрером и напечатанное с соответствующими чертежами в 1525 году на пользу всем любящим искусство». Автор предварил книгу посвящением Виллибальду Пиркгеймеру.

- На русский язык отрывок полностью переведён В. Лазурским. См. Дюрер А. О шрифте. Факсимиле / Перевод, комментарии, послесловие, оформление и макет В. Лазурского. — М.: Книга, 1981.

- Много лет спустя, во время своего путешествия по Нидерландам, Дюрер безуспешно пытался получить хранившиеся у Маргариты Австрийской записи Барбари, вероятно, надеясь узнать его метод построения человеческой фигуры.

- Сохранились рисунки, доказывающие, что Дюрер занимался проблемами построения тела лошади, по его словам, сопроводительные тексты были у него украдены.

Remove ads

Примечания

Литература

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads