Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

Западные степные скотоводы

Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

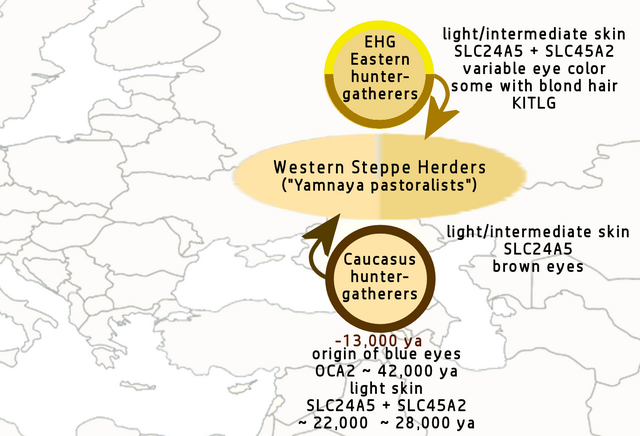

За́падные степны́е скотово́ды (англ. Western Steppe Herders (WSH)) — в археогенетике название наследственного компонента, впервые идентифицированного у энеолитического населения причерноморско-каспийских степей рубежа 5-го тысячелетия до н. э. Впоследствии он был обнаружен в нескольких генетически сходных или непосредственно связанных древних популяциях, включая хвалынскую, среднестоговскую и ямную культуры, а также в значительных количествах — в современных популяциях Европы, Западной и Южной Азии[a][b]. Данную предковую компоненту часто называют ямной или степной[5].

- 3000 г. до н. э.: миграция на восток, положившая начало афанасьевской культуре (тохарские языки).

- 2900 г. до н. э.: миграции на северо-запад, связанные с распространением колоколовидных кубков (итало-кельтские языки).

- 2700 г. до н. э.: миграция шнуровиков на восток, переходящая в Фатьяново-Баланово (2800 г. до н. э.) → Абашево (2200 г. до н. э.) → Синташта (2100—1900 гг. до н. э.) → Андроново (1900—1700 гг. до н. э.) → индоарии.

Ранее западные степные скотоводы считались потомками восточноевропейских охотников-собирателей (EHG), которые скрещивались с кавказскими охотниками-собирателями (CHG) примерно в равных пропорциях, причем наибольший вклад гаплогрупп Y-хромосомы внесли восточноевропейские мужчины, бравшие жён с Кавказа. В настоящее время такая точка зрения считается излишне упрощенной[6]. В крупном исследовании 2025 г. генетики ранних индоевропейцев первоначальная популяция степных скотоводов (нижневолжская группа Прогресс-Бережновка) V тыс. до н. э. рассматривается как смесь восточноевропейских охотников-собирателей (EHG, ок. 37%), кавказских охотников-собирателей (CHG, ок. 47%) и населения среднеазиатского неолита (Туткаул, ок. 16 %)[6]. Впоследствии генетика этой первоначальной группы обогатилась генами кавказских неолитических земледельцев (представленных индивидами из неолитического поселка Акнашен на территории Армении) и причерноморских охотников-собирателей днепро-донецкой культуры (Голубая Криница, Воронежская область, VI тыс. до н. э.)[6]. Кавказская неолитическая популяция сама по себе является смешанной, содержащей 41% генетики CHG и 59 % земледельцев Верхней Месопотамии (Чайоню)[6]. Согласно последним исследованиям, примесь европейских (анатолийских) земледельцев получена западными степными скотоводами преимущественно не от европейских земледельческих племен, а от носителей культур кавказского неолита[6]. Кластер Голубой Криницы моделируется как содержащий гены восточноевропейских охотников-собирателей, западноевропейских охотников-собирателей и кавказских охотников собирателей (CHG). В Среднем и Верхнем Поволжье преобладали гены восточноевропейских охотников-собирателей (EHG). В результате смешения всех этих групп населения с нижневолжскими скотоводами образовались нижневолжский, кавказско-нижневолжский и днепровский генетические градиенты. Сложный процесс слияния различных культурных и генетических общностей на территории причерноморско-каспийских степей привел примерно к 4000 г. до н. э к формированию прото-ямной популяции. Эта популяция, предковая как для ямной культуры, так и для культуры шнуровой керамики, моделируется как содержащая примерно 57 % генов первоначальных нижневолжских скотоводов V тыс. до н. э. (группа Прогресс-Бережновка), 23 % причерноморских неолитических охотников-собирателей (Голубая Криница) и 20 % земледельцев кавказского неолита (Акнашен)[6]. Дальнейшее распространение степной родословной в Евразии осуществлялось именно потомками ямной популяции[6].

Remove ads

Y-хромосомные гаплогруппы

Суммиров вкратце

Перспектива

Y-хромосомные гаплогруппы степных скотоводов происходят не от «чистых» восточноевропейских или кавказских охотников-собирателей, а от различных смешанных популяций, существовавших на территории Юго-Восточной Европы как минимум с эпохи неолита. На степень их распространения повлияли множественные «эффекты основателя», вызвавшие взрывной рост численности мужской родословной более успешных кланов.

Первоначально у ранних степных скотоводов доминировала гаплогруппа R1b-V1636[6]. Эта гаплогруппа появилась около 13600 г. до н. э., самый поздний общий предок известных носителей (TMRCA), по данным y-full.com, жил в начале V тыс. до н. э[7]. Субклад R1b-V1636 встречается у населения самарской, хвалынской, бережновской культур V тыс. до н. э. в Поволжье, у индивидов из Нальчикского могильника с территории Северного Кавказа, у скотоводов донских и предкавказских степей (Ремонтное, Прогресс, Вонючка и др.)[6]. Присутствие этой гаплогруппы у населения Малой Азии и Закавказья раннего бронзового века считается свидетельством миграции степных скотоводов на Ближний Восток через Кавказ в V тыс. до н. э., приведшей к формированию анатолийской группы индоевропейских языков[6]. У индивида куро-араксской культуры из Калавана (Армения, ок. 2623-2461 гг. до н. э.) выявлен не просто субклад R1b-V1636, но и его дочерний субклад R1b-V1274, обнаруженный также у индивида самарской культуры из могильника Съезжее (ок. 4881-4720 гг. до н. э., реальная датировка может быть несколько моложе благодаря резервуарному эффекту)[6]. С учетом времени появления субклада R1b-V1274 ок. 4600 г. до н. э.[8], данный результат трудно интерпретировать иначе как доказательство, что индивид из Калавана был прямым потомком по мужской линии носителей самарской культуры (оставивших могильник Съезжее или близкородственной популяции), живших примерно за 2000 лет до него. Ранее рассматривался сценарий закавказского происхождения R1b-V1636, так как эта гаплогруппа обнаружена у индивидов раннего бронзового века в Закавказье и Малой Азии (IV-III тыс. до н. э.) без существенной примеси генетики западных степных скотоводов (Арслантепе, Турбессель, Калаван)[9]. Сейчас, после обнаружения множества образцов R1b-V1636 в гораздо более ранний период, в V тыс. до н. э., на территории Восточной Европы, не вызывает сомнения, что данная гаплогруппа первоначально распространилась, а, возможно, и появилась в пределах черноморско-каспийских степей[6]. Однако пока точно локализовать место возникновения этого субклада невозможно, так как до появления среди скотоводов Поволжья и Северного Кавказа в начале V тыс. до н. э. гаплогруппа R1b-V1636 не обнаружена в древних ДНК, а родственные субклады родительской гаплогруппы R1b-L389 широко распространены на огромной территории Восточной Европы, Средней Азии и Сибири. Со 2-й половины IV тыс. до н. э. частота гаплогруппы R1b-V1636 у степных скотоводов резко снижается, вероятно, в связи с триумфальным возвышением кланов ямной культуры[6]. Тем не менее, в III тыс. до н. э. R1b-V1636 изредка встречается у индивидов ямной культуры и культуры шнуровой керамики[6][10]. В настоящее время данная гаплогруппа в небольшом количестве присутствует у населения Европы и Ближнего Востока.

Еще один дочерний субклад R1b-L389, R1b-P297, сестринский по отношению к R1b-V1636, встречается в самых ранних образцах с генетикой западных степных скотоводов. Время появления R1b-P297 ок. 13600 г. до н. э., общий предок ок. 11300 г. до н. э[11]. Данный субклад представлен на территории Юго-Восточной Европы как минимум с неолита, он выявлен у восточноевропейского охотника-собирателя елшанской культуры из могильника Лебяжинка (ок. 5600 г. до н. э.). Уже в V-IV тыс. до н. э. R1b-P297 был распространен на огромной территории, от Прибалтики (Звейниеки) и Верхней Волги (могильник льяловской и волосовской культуры Сахтыш VI-IV тыс. до н. э.[6]) до Средний Азии (ботайская культура, субклад R1b-P297>R1b-Y13200>R1b-M478)[12]. Данный субклад обнаружен у носителей самарской культуры из могильника Екатериновский мыс и мобильных степных скотоводов V тыс. до н. э. из могильника Ремонтное, Ростовская область[6]. В настоящее время R1b-P297 в чистом виде встречается редко. Зато очень широко распространены его дочерние субклады: R1b-M269, связанный с ямной культурой (см. ниже) и R1b-Y13200(M73).

Наряду с субкладами R1b-L389, уже у ранних хвалынских и бережновских скотоводов середины V тыс. до н. э. представлена гаплогруппа I2a-L699[6]. Она является дальней родственницей типичной для славян гаплогруппы I2a-L621, распространившейся гораздо позже. Гаплогруппа I2a-L699 появилась ок. 6700 г. до н. э., вероятно, на территории Юго-Восточной или Центральной Европы. Общий предок носителей (TMRCA) относится к VI тыс. до н. э.[13]. Эта гаплогруппа доминирует, в частности, у населения среднестоговской культуры V-IV тыс. до н. э[6]. В VI тыс. до н. э. она отмечена у причерноморских охотников-собирателей мариупольской общности (Вовниги)[6]. Субклады гаплогруппы I2 в конечном счете связаны с кластером западноевропейских охотников-собирателей. Переселение групп с преимущественной родословной западноевропейских охотников-собирателей с Балкан в Причерноморье в VII-VI тыс. до н. э. повлияло на генетику населения днепро-донецкой культуры, а днепро-донецкие племена, в свою очередь, стали одним из компонентов для формирования ямной популяции[6]. Западное происхождение гаплогруппы I-L699 у скотоводов хвалынской и бережновской культур середины V тыс. до н. э. может свидетельствовать о потоке генов с Запада на Восток уже на самых ранних этапах формирования популяции западных степных скотоводов[6]. В рамках ямной культуры гаплогруппа I-L699 сохранила свои позиции среди локальных групп ямного населения. В частности, она преобладает у ямников Подонья, у других групп ямников она представлена с умеренной частотой[6]. Вместе с индоевропейским миграциями носители I-L699 расселились на огромной территории, данная гаплогруппа выявлена во II тыс. до н. э. у жителей Анатолии[14] и Южной Азии (Пакистан, долина реки Сват)[15]. Тем не менее, в ходе индоевропейских миграций гаплогруппа I-L699 оставалась «в тени» более успешных ямных субкладов, в настоящее время ее численность среди евразийских популяций является сравнительно низкой.

Еще одна западная по происхождению гаплогруппа степных скотоводов – R1b-V88. Она выделилась из родительского субклада R1b-V2219 ок. 13000 до н. э., общий предок жил ок. 12100 г. до н. э[16]. Самые ранние примеры R1b-V88 и R1b-V2219 (дальнего родственника R1b-L389) обнаружены у мезолитических обитателей Сербии (Железные Врата на Дунае, ок. 9000 г. до н. э.)[17]. Как и в случае с субкладом I-L699, часть носителей R1b-V88 мигрировала с Балкан в Причерноморье. Начиная с VIII тыс. до н. э. данная гаплогруппа отмечена у неолитических охотников-собирателей Поднепровья. Затем – у степных скотоводов среднестоговской культуры с примесью причерноморской генетики[6]. В степной зоне этот субклад никогда не был особенно многочисленным, будучи ограничен среднестоговской культурой. После начала ямных миграций данная гаплогруппа практически полностью исчезает у степных скотоводов[6]. Современные носители R1b-V88 являются в основном потомками другой группы балканских охотников-собирателей, не переселившихся в Причерноморье, а ассимилированных европейскими земледельцами и расселившихся по территории Южной Европы (Италии и Испании) и Северной Африки. В IV-III тыс. до н. э. потомки этих европейских мигрантов пересекли Сахару и обосновались на территории тропической Африки [18]. В настоящее время гаплогруппа R1b-V88 распространена прежде всего на Сардинии и в африканских странах (Судан, Чад, Бенин, Камерун и др.)[19].

У степных скотоводов V тыс. до н. э. отмечены субклады гаплогруппы Q1. Субклад Q1b1a-M930 (сформировался ок. 13 500 г. до н. э., TMARCA ок. XIII тыс. до н. э.[20]) распространенный у населения самарской культуры, вероятно, имеет местное восточноевропейское происхождение, он выявлен у носителей неолитических елшанской (Лабазы) и льяловской культур[6]. За пределами Евразии этот субклад широко представлен у американских индейцев[21]. Субклад Q1b2 присутствует у индивида из могильника Туткаул в Таджикистане[22]. С учетом того, что у западных степных скотоводов отмечено влияние сходной с Туткаул популяции по аутосомным генам, среднеазиатское происхождение данного субклада вполне возможно. У индивидов степного Майкопа из Шарахалсуна начала IV тыс. до н. э. (группы с особенно ярко выраженным среднеазиатским генетическим компонентом) распространен субклад Q1b2-L939 (появление и общий предок относятся к V тыс. до н. э.)[23]. Сейчас эта гаплогруппа крайней редко встречается на огромной территории, от Индии до Испании[23]. У ямников Кумсая (Казахстан) начала III тыс. до н. э., еще одной группы с существенной среднеазиатской генетической примесью, присутствуют Q1b2-L939 и его родительский субклад Q1b2-BZ1466, а также стоящий на ступеньку выше Q1b2-L933 [6]. Общий предок всех этих субкладов относится примерно к одному времени: V-VI тыс. до н. э.[24], и не исключено, что все эти группы на самом деле были носителями Q1b-L939, а различия в интерпретации образцов объясняются плохой сохранностью ДНК. Родственный субклад Q1b2-Y6826 обнаружен у индивида с территории Венгрии из Csongrád, ок. 4331-4073 до н. э., генетически и археологически близкого к хвалынской культуре, и относимого к культуре суворово-новоданиловка, имеющей нижневолжское происхождение. Тот же субклад найден у носителей афанасьевской культуры в III тыс. до н. э.[6]. За пределами общности западных степных скотоводов Q1b-Y6826 определен у индивида волосовской культуры из могильника Сахтыш IIa (погребение № 58, ок. 4342-4248 до н. э)[6]. У индивида неолитической гиссарской культуры из Туткаула (Таджикистан) VII тыс. до н. э. выявлен родительский субклад для Q1b2-Y6826, Q1b2-Y6802[25]. Общий предок для Q1b2-L933>Q1b2-939 и Q1b2-Y6802>Q1b2-Y6826, Q1b-Y2659, жил ок. 16600 г. до н. э[26].

Субклады Q1a широко распространены у неолитических охотников лесной полосы от Поволжья до Алтая. У элитных индивидов хвалынской культуры выявлена гаплогруппа Q1a-YP1669[6] (общий предок ок. 11700 г. до н. э.)[27]. Сейчас эта редчайшая гаплогруппа обнаружена у единичных индивидов из Великобритании и Саудовской Аравии[27]. У другого представителя общности западных степных скотоводов, индивида суворово-новоданиловской культуры (Джурджулешть, Молдавия), выявлена родительская для Q1a-YP1669 гаплогруппа Q1a-M25[6]. Вполне возможно, что речь идет о том же субкладе Q1a-YP1699, который не удалось детализировать из-за плохой сохранности ДНК[28]. Та же гаплогруппа Q1a-YP1699 обнаружена у индивида из могильника в месте слияния Волги и Камы Мурзиха-2 (ок. 4700-4200 г. до н. э.) т.н. гаринско-борской культуры. Индивиды гаринско-борской культуры генетически (и, вероятно, этнически) существенно отличались от западных степных скотоводов, образуя единую общность с населением льяловской и волосовской культур Верхнего Поволжья[6]. Несмотря на вероятное нестепное (верхневолжское) происхождение субклада Q1a-YP1699, «элитный» статус его носителей в среде западных степных скотоводов V тыс. до н. э. не взывает сомнений: в частности, его носителем является единственный генетически исследованный «вождь» со скипетром-булавой из могильника Хвалынск-II[6]. В ямной культуре сублкады гаплогруппы Q представлены сравнительно редко, как и современных индоевропейских народов.

У носителей степных культур начиная с V тыс. до н. э. обнаружены субклады гаплогруппы J. J2a-M319 происходит, вероятно, из мезолита Закавказья, время его появления в рамках родительского субклада J2a-Y5014 ок. 11800 г. до н. э., общий предок – ок. 9200 г. до н. э[29]. В V тыс. до н. э. этот субклад отмечен у носителя среднестоговской культуры Подонья (Кривянский) (supplementary table) [6]. В IV тыс. обнаружен (вместе с R1b-V1636) у индивидов из Арслантепе (восточная Турция), где III-II тыс. до н. э. присутствовало население, говорившее на хеттском и лувийском языках анатолийской группы индоевропейской языковой семьи[6][30]. На рубеже III и II тыс. до н. э. встречается в Малой Азии и у представителя Минойской цивилизации на Крите[31]. Сейчас данная гаплогруппа распространена на юге Балканского полуострова и на Ближнем Востоке, при этом неясно, имеют ли современные субклады степное происхождение, или являются результатом самостоятельной миграции из Закавказья на Ближний Восток[29]. Еще один субклад закавказского происхождения, J2b-L283 появился ок. 7800 г. до н. э., родительский субклад – J2b-M241[32]. В V тыс. до н. э. J2b-L283 выявлен у земледельцев культуры накольчатой жемчужной керамики (пещера Унакозовская, Адыгея)[33]. Затем, очевидно, от кавказских земледельцев данный субклад перешел в популяцию степных скотоводов с примесью кавказских неолитических генов. Обнаружен у представителя степного Майкопа (ок. 3713 г. до н. э., курганный могильник Золотаревка-1 на территории Ставропольского края)[33]. В дальнейшем некоторые скотоводы Предкавказья, обладатели данного субклада, вошли в популяцию ямной культуры[14]. В III тыс. до н. э. J2b-L283 представлен у ямников Молдавии, а затем у индивидов бронзового века с территории Греции[14][6]. Кроме того, у степных скотоводов хвалынской и усатовской культуры отмечена гаплогруппа J1, характерная для древних охотников-собирателей Кавказа, Восточной Европы и Сибири, а ее базальный субклад, J, отмечен у индивидов из мезолитического Южного Оленеостровского могильника[34].

Одна из наиболее успешных гаплогрупп западных степных скотоводов, R1a, происходит, вероятно, от популяции восточноевропейских охотников-собирателей, в которой она представлена уже с мезолита, в частности, у обитателя Северного Кавказа из пещеры Сатанай (ок. 6223 г. до н. э., граница Адыгеи и Краснодарского края)[33]. Первый образец субклада R1a-M459, ведущего к ямно-шнуровому R1a-M417, выявлен у индивида могильника кукрекской культуры Васильевка-I (ок. 9107-8556 г. до н. э., Запорожская область)[17]. Позднее носителями R1a-M459 были индивиды днепро-донецкой культуры VI тыс. из могильника Голубая Криница, Воронежская область[6]. У ранних западных степных скотоводов V-IV тыс. до н. э. найдены единичные образцы R1a у носителей хвалынской (R1a-M459) и усатовской культур[6]. Ближайший родительский субклад для R1a-M417, R1a-M198 (время появления ок. 11800 г. до н. э., общий предок ок. 6700 г. до н. э.[35]), впервые отмечен у индивидов неолитической китойской культуры Прибайкалья (могильник Локомотив на территории Иркутска, ок. 5550-5050 г. до н. э.)[36]. Еще один носитель этого субклада – древний владелец шаманской маски[37] (могильник волосовской культуры на территории Ивановской области Сахтыш IIa, погребение 39, 4234-4001 г. до н. э.)[34]. А сам субклад R1a-M417 (образовался ок. 6700 г. до н. э., общий предок ок. 3300 г. до н. э.[38]) впервые обнаружен у раннего ямника конца IV тыс. до н. э. с территории Болгарии[6]. В III тыс. до н. э. этот субклад испытывает взрывной рост в популяции культуры шнуровой керамики[10]. В настоящее время R1a-M417 (в форме дочернего R1a-Z283) распространен у славянских народов. Другой дочерний субклад R1a-M417, R1a-Z93, распространился у населения фатьяновской, абашевской, синташтинской и андроновской культур[14]. Сегодня R1a-Z93 имеет широчайшее распространение в Южной, Центральной и Юго-Западной Азии[15], а также среди евреев-ашкенази. В качестве миноритарной гаплогруппы различные субклады R1a-M417 распространены и у народов Западной Европы.

Характерная для ямной культуры гаплогруппа R1b-M269 (время образования - ок. 11300 г. до н. э., общий предок ок. 4400 г. до н. э.[39]) впервые появляется у скотоводов степной периферии майкопской культуры с территории Ставропольского края только в начале IV тыс. до н. э. (образцы из Пятигорска и Невинномысска) [33]. Как и в случае с R1b-V1636, ее более ранние образцы и точное происхождение неизвестны, можно только предположить, что она существовала вместе с родительским субкладом R1b-P297 среди ранних степных скотоводов где-то на территории Восточной Европы. В настоящее время известны два основных субклада R1b-M269, R1b-PF7562 и R1b-L23. R1b-PF7562 впервые выявлен у единичного носителя ямной культуры с территории Румынии (Rast-Măgura-Barburlui, жудец Долж, 2893-2674 год до н. э.)[6]. Начиная со II тыс. до н. э. он присутствует у населения Греции: у создателей Микенской цивилизации, и, затем, у античного и средневекового населения[40]. Сегодня представлен, прежде всего, на Балканах, в Италии и в странах Ближнего Востока: в Турции, Армении и др.[41]. У носителей ямной культуры преобладает другой дочерний субклад R1b-M269, R1b-L23. Он впервые выявлен у носителей ямной и афанасьевской культур конца IV-начала III тыс. до н. э[6]. Очевидно, уже на этапе прото-ямной популяции этот субклад разделился на R1b-L51 и R1b-Z2103[6]. R1b-Z2103 имеет «общеямный» характер, он представлен практически во всех регионах распространения ямной культуры. Вероятно, доминировал уже в протоямной популяции. В афанасьевской культуре, производной от ямной, он также преобладает[6]. В культуре шнуровой керамики обнаружен, но встречается редко[10]. В I тыс. до н. э. был распространен у некоторых степных ираноязычных кочевников: киммерийцев, скифов, сарматов, унаследовавших часть генов от носителей классической ямной культуры III тыс. до н. э.[42]. Вероятно, в III тыс. до н. э. носители R1b-Z2103 с территории Северного Кавказа проникают в Закавказье[43][14]. В настоящее время данная гаплогруппа распространена у армян, а также у некоторых ираноязычных и тюркоязычных народов (хазара, башкир, уйгуров), в качестве миноритарного субклада – у народов Северного Кавказа, Закавказья, Ирана и на Балканском полуострове[44][45]. Другой субклад, R1b-L51 в ямной культуре встречается в отдельных локальных популяциях, в частности, у ямников на территории Калмыкии и Румынии[6]. В западной части культуры шнуровой керамики R1b-L51 был широко распространен, но впоследствии, по-видимому, группы его носителей были вытеснены населением с преобладанием R1a-M417[10]. Зато в середине III тыс. до н. э. R1b-L51 становится основным в культуре колоколовидных кубков. В настоящее время носителями этого субклада являются сотни миллионов мужчин, в том числе, большинство представителей коренного населения практически всех стран Западной и Центральной Европы[45]. Преобладание в популяциях с генетикой западных степных скотоводов R1b-M269 и R1a-M417 окончательно закрепилось уже в период распада ямной культуры в III тыс. до н. э.[6] [46][47][48].

В целом, можно сделать вывод, что наиболее характерны для исходной популяции западных степных скотоводов были субклады гаплогруппы R1b-L389: R1b-V1636, а затем R1b-P297 и его дочерний субклад R1b-M269. В качестве миноритарных субкладов в популяции существовали гаплогруппы I2a-L699 (западного происхождения), J2a-M319 (характерная для кавказских охотников-собирателей) и Q1b2 (среднеазиатского либо восточноевропейского происхождения). Остальные гаплогруппы, в том числе и R1a-M198, скорее всего, были получены через контакты с соседними популяциями.

Одной из причин высокого разнообразия y-хромосомных гаплогрупп у ранних индоевропейцев могло быть существование у них мужских воинских братств, в которые вступали мужчины из различных родовых групп, а иногда и разного этнического и культурного происхождения. О существовании одного из таких братств удалось узнать по материалам могильника Хвалынск-II (ок. 4450-4250 гг. до н. э.). Анализ ДНК показал, что могильник изначально возник вокруг захоронений одной влиятельной семьи. Археологи, назначившие хвалынским семьям произвольно выбранные цветовые кодировки, назвали ее Желтой. Впоследствии рядом с престижными захоронениями Желтых появляются могилы членов другой семьи, Серой, а также еще нескольких семей. Генетика этих семей совершенно различна, индивиды из разных семей не являются родственниками другу другу даже по женской линии. Если Желтая семья обладала типичной для степных скотоводов гаплогруппой R1b-V1636, то у Серых была верхневолжская гаплогруппа Q1a-YP1699. Несмотря на вероятное (по результатам анализа ДНК) изначально иное этническое происхождение Серых, захоронения членов этой семьи довольно быстро опережают по количеству престижных даров погребения Желтых. Можно предположить, что престижность захоронений у ранних индоевропейцев определялась исключительно социально-политическим и экономическим успехом конкретной семьи. Вершиной социального продвижения Серых стало захоронение одного из членов этой семьи с классическими атрибутами вождя у степных племен (зооморфным скипетром). Членом Серой семьи, через родство по женской линии, был и первый известный обладатель гаплогруппы R1a-M459 среди западных степных скотоводов. Хвалынское братство может быть примером древнего социального института, благодаря которому мужчины из других популяций могли быть инкорпорированы в сообщества ранних индоевропейцев[49].

Remove ads

Миграции западных степных скотоводов

Суммиров вкратце

Перспектива

Около 3000 г. до н. э. носители ямной культуры или близкородственные им группы[50], имевшие высокую долю предков WSH с некоторой дополнительной примесью неолитических земледельцев[3][51], предприняли масштабную экспансию по всей Евразии, которая большинством современных лингвистов, археологов и генетиков считается связанной с распространением индоевропейских языков. Тип WSH этого периода часто называют предковой компонентой степного раннего и среднего бронзового века (англ. Steppe EMBA)[c][6][52].

Эта миграция связана с происхождением как культуры шнуровой керамики, создатели которой имели около 75 % предков WSH, так и восточной группы культуры колоколовидных кубков, которые имели около 50 % предков WSH, хотя точные отношения между этими группами остается неопределенным[53].

Распространение WSH привело к фактическому исчезновению Y-ДНК ранних европейских земледельцев (EEF) из европейского генофонда, что значительно изменило культурный и генетический ландшафт Европы. Во III тыс. до н. э. произошла обратная миграция потомков носителей культуры шнуровой керамики в степь, сформировавшая синташтинскую культуру и особый генетический тип западных степных скотоводов, часто называемый предковой компонентой степного среднего и позднего бронзового века (англ. Steppe MLBA)[c]. Через андроновскую и срубную культуры степной MLBA был перенесен в Среднюю и Южную Азию вместе с индоиранскими языками, оставив длительное культурное и генетическое наследие.

Современное население Европы в значительной степени можно смоделировать как смесь трёх компонентов:

- западноевропейских охотников-собирателей

- ранних европейских земледельцев

- западных степных скотоводов

Среди популяций современной Европы максимальная доля предковой компоненты западных степных скотоводов наблюдается у ирландцев, исландцев, шведов и норвежцев[54] (около 50 %)[50], в то время как в Южной Азии он достигает пика среди некоторых представителей варн брахманов и кшатриев, в частности, у брахманской касты бхумихаров, и кшатрийской касты роров, а также в этнических группах джатов и калашей (около 30 %)[55].

Remove ads

Примечания

Литература

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads