Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

Карелы

финно-угорский народ Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

Каре́лы (общее самоназвание — карел. karjalaižet, karjalaiset; на ливвиковском наречии — karjalazet) — финно-угорский народ, проживающий в основном в России (в Республике Карелия, Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Мурманской области, Тверской области, Новгородской области, Москве), а также на востоке Финляндии.

Говорят на прибалтийско-финском карельском языке, имеющем три основные наречия — собственно карельское, ливвиковское и людиковское. Письменность карельского языка в настоящее время существует на основе латиницы.

Remove ads

Антропологический тип

Карелы в большинстве своём относятся к европеоидным народам беломоро-балтийского типа[18]. Беломоро-балтийский тип распространён на северо-востоке Европы от восточного и южного побережья Балтийского моря до Урала (литовцы, восточные латыши, карелы, вепсы, часть коми, северные группы русских и белорусов, ижора)[19].

- Олонецкий карел. 1899 год

- Карелы. 1906 год

- Карелы. 1928 год

История

Суммиров вкратце

Перспектива

Происхождение

Карелы сформировались на Карельском перешейке в эпоху позднего Средневековья. Их предки мигрировали из южного Приладожья, обособившись от племени весь (потомки носителей дьяковской культуры, будущие вепсы), обитавшем от Белоозера до Ладоги. До карел здесь уже обитало аборигенное население саамов[20], промышлявшее охотой и собирательством (культура асбестовой керамики). Особенностью карел было наличие скотоводства (фин. Karja — сельскохозяйственные животные), земледелия (см. калитки), срубных построек и кузнечного дела (см. Ильмаринен)[21]. Внутри Карельского перешейка центром исторической Карелии был бассейн реки Вуоксы, где был построен город Корела. С Карельского перешейка карелы заселили Саво, а оттуда проникли к побережью Ботнического залива и Белого моря[20].

Кроме собственно карел, в карельском этносе выделяются субэтносы ливвиков (карел. liygilaizet) и людиков (карел. lyydilaizet), отличающихся, в основном, диалектами карельского языка. Ливвики в большинстве своём проживают в Олонецкой Карелии, людики — в прионежской Карелии. Тверские карелы (карел. tverin karielazet) также отличаются диалектом и этнической традицией, и исследователи-этнологи признают тверских карел отдельным субэтносом.

Кроме того, в составе карельского этноса существует субэтнос лаппи, или лаппалайзет (сегозерских карел), проживающих в окрестностях Сегозера, происходящего от потомков лопарей, ассимилированных карелами, но сохранивших своё самоназвание. По языку и культуре лаппи мало отличаются от собственно карел. Вторая группа карел с самоназванием лаппи проживает на южном побережье Сайменского озера в Финляндии, в уезде Лаппее, в районе города Лаппеенранта. Западные карелы (карело-финны) вошли в состав финского этноса.

Первые упоминания

Первое достоверное письменное упоминание о карелах обнаружено в новгородской берестяной грамоте № 590, датируемой 1075—1100 годами, в которой говорится о нападении Литвы (литовцев) на корелу (карел)[22]. Существуют западные источники XII—XIII века, которые упоминают о карелах, описывая более ранние события. Например, к событиям последнего десятилетия VII века, упоминаемых в «Деяниях данов» Саксона Грамматика и «саге об Инглингах», относится сообщение, что конунг данов Ивар Широкие Объятья потерпел поражение от союзного войска карел и был убит в местности, именуемой Кирьялаботнар или «Карельские заливы» (возможно, имелось в виду побережье Балтийского моря или Финский залив, или[23] Ладожские шхеры Карельского перешейка), наибольшее количество находок того периода обнаружено археологами в районе современного Куркиёки. К началу XI века относится упоминание о Карельском княжестве в «Саге об Олафе Святом», норвежском короле.

Предполагают что первым упоминает ливвиков готский историк VI века Иордан под именем Thiudos in Aunxis («Чудь Олонецкая»). Возможно, первым из известных письменных источников о людиках упоминает датируемый первой половиной IX века Баварский аноним под именем племени лиуди или люди (лат. liudi, то есть, можно сказать, слово воспроизводит самоназвание в латинской фонетике). Несколько позднее о карелах-людиках упоминает Ахмед ибн Фадлан в своей книге о путешествии на Волгу в 921—922 годах под названием народа «лууд-аана»[24].

Средние века

Карелы жили большими семьями, группа семей образовывала родовую общину — кихлакунту. Несколько кихлакунт образовывали маакунту, то есть область, землю. Во главе маакунты стоял кунингас — старейшина племени, который правил совместно с собранием всех взрослых членов маакунты — каряят[24]. В XI—XII веках у карел проходил активный процесс разложения родовой общины и формирования соседской.

В X—XI веках у карел выделяется дружина и они начинают активно расширять свою территорию. В XI карелы начинают продвижение на Олонецкий перешеек, где они взаимодействуют с весью. Здесь складываются этнографические группы ливвиков и людиков. В это же время начинается продвижение в Среднюю и Северную Карелию. Проживавшие там племена саамов подвергались ассимиляции, либо вытеснялись на Кольский полуостров[24]. Кроме того идет продвижение карел и на северо-восток: одно из четырёх устьев реки Северной Двины долгое время именовалось Корельским, это название перешло на Николо-Корельский монастырь (1419), Корельский берег известен в устье Мезени.

Помимо «собственно» Карельского княжества, формируется несколько карельских княжеств[источник не указан 4638 дней] (Сайменское карельское княжество, Выборгское Карельские княжество и Тиверское Карельское княжество), однако их формирование было прервано шведской экспансией. В результате Выборгское княжество прекратило свое существование, а Тиверское вошло в состав Собственно Карелии. К X веку Карелия — становится централизованным государством[25], хотя в XI веке существовало ещё одно крупное карельское княжество — Саволакс. В первой половине XIV века существовало своеобразное «Карельское княжество», созданное Новгородом в целях укрепления северо-западных рубежей[26][27]. В настоящее время в Финляндии имеются провинции Северная Карелия (с 1960) и Южная Карелия.

Средневековая история карел тесно связана с Великим Новгородом. Раскопы с характерными для карел вещами относятся к трем древнейшим концам города: Неревскому, Славенскому, Людину. Возможно Людин конец города назван так в честь люддиков (в русских летописях — людины). Новгородские берестяные грамоты содержат карельские слова, имена, названия мест[24]. Корела, ижора и чудь участвовали в новгородской колонизации Русского Севера, а позже — в походах ушкуйников[28]. В Новгороде постоянно проживали представители карел. Они участвовали в политической жизни города. Об этом говорят сведения о выборных от карел: Валит Корелянин и Иван Федорович Валит (валит «выборный»)[24]. По другой версии, валиты — это старейшины карел.

Как пишет А. И. Сакса, у карелов имелись старейшины-валиты:

Самосознание населения этой территории основывалось на общих военно-политических, экономических и культурных интересах и, наконец, общей заинтересованности в определённых и принятых всеми формах управления землёй, её «держания» старейшинами-валитами.

— Сакса А. И. Древняя Карелия в конце I — начале II тысячелетия н. э. — СПб.: Нестор-История, 2010. — С. 282.] ISBN 978-598187-583-0

Торговые отношения перерастают в военный союз карел с Новгородом, просуществовавший до XIII веках. Новгородцы и карелы совершают совместные военные походы.

В XI веке карельские князья вместе с Ярославом Мудрым и его сыном Владимиром участвуют в походах на емь.

В 1178 году карельское войско захватило центр контролируемой шведами части Финляндии город Ноуси. При этом был взят в плен епископ Рудольф, являвшийся не только духовным, но и светским главой шведских владений. В результате епископ был увезён в Карелию и там убит, Ноуси пришёл в упадок, а епископская резиденция была перенесена в город Або.

В 1187 состоялся Сигтунский поход карел и новгородцев, разрушивших древнюю столицу Швеции. В том же году карельский флот одержал победу над флотом эстов.

В 1198 году карелы с новгородцами захватили г. Або.

В 1226—1227 годах после совместного похода русских и карел на земли хямь, карелы массово приняли православие.

В 1277 сын Александра Невского Дмитрий возвратился на новгородское княжение и на следующий год пошел с войском на корел и «казни корелу и взя землю их на щит». Земля корел была разделена на 10 погостов, и стала называться «Корельской землёй» в составе Новгородской волости. Центром земли стал город Корела, где осуществляли власть служилый князь и воевода. Новгород стал защищать Корельскую землю от посягательств соседей. В 1284 году новгородцы разгромили шведов, попытавшихся обложить карел данью. Таким образом, основная часть Карелии вошла в состав Новгородской Республики[24]. В свою очередь шведы в 1293 г. основали на карельских землях Выборг и подчинили своей власти 14 ближайших общин.

В XIV—XV веках Корельская земля отдавалась в кормление новгородским князьям.

В первой половине XIV века существовало, по словам С. И. Кочкуркиной, своеобразное «Карельское княжество», созданное Новгородом в целях укрепления северо-западных рубежей[29].

В 1323 по Ореховскому мирному договору впервые официально была определена граница между шведскими и новгородскими владениями. По условиям договора Новгород уступал шведам три карельских погоста: Саволакс (Севилакшю), Яаски (Яскы), Эюряпяа (Огребу). Таким образом, карельский народ оказался разделен между двумя государствами. Возможной реакцией на эти события стали восстания корел 1314 и 1337 гг. Западные карелы приняли участие в формировании финского народа. В настоящее время в Финляндии до сих пор имеются провинции Северная Карелия (с 1960) и Южная Карелия.

В 1478 году Карелия вместе со все Новгородской республикой вошла в состав Русского централизованного государства. За присоединением к Москве последовало уничтожение боярских вотчин, и перевод карельских крестьян в разряд черных (государственных), что значительно улучшило их положение[24].

XVI—XIX века

K XVI веку формируется основной ареал карел, сохранившийся до нашего времени. Численность карел ко второй половине XVI века составляла 55—63 тыс. человек. Из них более половины проживали в Корельском уезде — 32—37 тыс. чел., на Олонецком перешейке — 14—15 тыс.чел., в Лопских погостах — 6—7 тыс. чел, в Карельском Поморье — 2—3 тыс. чел. Административно территория проживания корел делилась между Корельским уездом (1500), Кольским уездом (1580), административным округом Соловецкого монастыря, Лопскими и Заонежскими погостами[30].

В результате русско-шведских войн XVI—XVIII веков часто менялись государственные границы, мешая развитию карельского этноса и сохранению его ареала. Карелы русской части были обращены в православие, карелы шведской части — в католицизм (затем лютеранство). После того как по Столбовскому мирному договору 1617 года земли вокруг Финского Залива и Корельский уезд отошли к Швеции, местное православное карельское население в большинстве своём вынуждено было переселиться на территорию России. По подсчетам историков уже в первую половину XVII века из Карелии и Ижорской земли ушли на русскую территорию 25 тыс. карел[31]. В 1656 году карелы подняли восстание против шведских властей и помещиков, против насильственного обращения в лютеранство. Восстание было поддержано русскими войсками, однако, в 1658 году оно было подавлено. Часть карел ушла на российскую территорию вместе с войсками. Часть их ушла в среднюю и северную Карелию, в район Вокнаволока, часть — в Заонежские погосты. Но большая часть (около 25—40 тыс. чел.) двинулась еще дальше на юг — в сторону Тихвина, Валдая, Весьегонска и Бежецкого верха. Так появилась этнографические группы валдайских карел и тверских карел.[31]

В результате этого переселения произошёл раскол ареала карел на три разобщённых ареала: наиболее крупный располагался на тверских землях, второй — на землях, оставшихся в составе России после Столбовского договора, третий — на территории Кексгольмского лена, перешедшей к Швеции.

Большое значение для карельского народа сыграла многолетняя Северная война. Часть годных к военной службе корел мобилизовывалась и участвовала в военных действиях. Жители карельских погостов помогали нести пограничную службу и отражать нападения шведских войск на Олонецкие земли и Лопские погосты. Известны действия олонецких партизан под руководством «карельского выходца» священника Ивана Окулова[24].

В XVIII веке исторический ареал карел оказался в пределах одного государства. После Северной войны Приладожье и Карельский перешеек вернулись в состав России. В 1743 году по Абоскому миру к России были присоединена основная часть финляндской Карелии. Однако, с присоединением Финляндии к России все эти земли были переданы Великому княжеству Финляндскому. Карелы, оказавшиеся в пределах Великого княжества Финляндского (в Выборгской и Куопиоской губерниях), подверглись аккультурации и в основном вошли в состав финского этноса. Это было результатом не только естественной ассимиляции, но результатом политики финляндских властей: финны получали различные правовые преимущества, проводилась политика лютеранизации, школьное образование велось на финском языке[24].

В XVIII—XIX веках карелы проживали на одних и тех же местах и не участвовали в крупных миграционных процессах[24].

Численность карел в Российской империи была определена академиком П. И. Кёппеном в середине XIX века. По данным VIII ревизии (1834), в Олонецкой губернии насчитывалось 43 810 карел, в Архангельской — 11 288. Потомков карел-переселенцев XVII века оказалось значительно больше: в Тверской губернии проживало 84 638 карел, в Новгородской — 27 076, в Ярославской — 1283[32]. Таким образом, лишь треть от общей численности карел проживала на территории исторической родины — современной Карелии. Это соотношение существовало до середины XX века.

В конце XIX века карелы проживали на территории Великого княжества Финляндского, а также в Кемском уезде Архангельской губернии, в Тверской губернии (Бежецкий, Весьегонский, Вышневолоцкий, Кашинский и Новоторжский уезды), в Новгородской губернии (Кирилловский, Тихвинский, Устюжский и Череповецкий уезды), в Олонецкой, Санкт-Петербургской, Калужской, Ярославской и других губерниях Российской империи[33].

По результатам Всероссийской переписи населения 1897 года, в губерниях Российской империи (без Финляндии) проживало следующее количество карел (численность людей, указавших своим родным языком — карельский)[24][34]:

Из них в городах проживали только 1,3 % (2791 человек) от общего числа всех карел. Остальные компактно проживали в сельской местности, обходясь родным языком. Небольшое число карел знали два языка: у северных карел — карельский и финский, у южных, новгородских валдайских и тверских — карельский и русский. Около 10 % сельских карел умели свободно говорить и читать по-русски[35].

XX век

В период иностранной военной интервенции существовали непризнанные карельские государственные образования на севере Олонецкой губернии:

- с 21.07.1919 года по 18.05.1920 года — Северокарельское государство;

- с 19.03.1920 года по 1922 года — Ухтинская республика.

8 июня 1920 декретом ВЦИК из населённых карелами местностей Олонецкой и Архангельской губерний была образована Карельская трудовая коммуна[36], правопреемником которой в настоящее время является Республика Карелия. На момент образования население коммуны составляло 144, 4 тыс. человек, из них около 60 % — карелы, 37 % — русские[24]. После гражданской войны в Финляндии к власти в Карелии пришли «красные финны», считавшие карельский язык диалектом финского, и противопоставлявшие письменные языки — русский и финский, бесписьменным — карельскому и вепсскому. В июле 1920 г. Первый Всекарельский съезд трудящихся принял резолюцию о преподавании в школах на русском или финском языке, как «родных народных языках» Карелии. Оба языка провозглашались государственными языками Карельской трудовой коммуны, а «возрождение карельской грамотности является ненужным и невыполнимым делом». Даже рекомендации Президиума Совета Национальностей СССР (1931 г.) по созданию карельского литературного языка и перевода на карельский язык всей деятельности в республике в области культуры не получили поддержки руководства республики. Это исключало карельский язык из общественной и культурной жизни Карелии, вместе с тем предполагалось использовать разговорный карельский для объяснения предметов в начальной школе. По данным переписи населения КАССР 1933 года 51 % карел знали грамоту на русском, 23 % — на русском и финском, 26 % — только на финском языке[37].

Во-второй половине 1930-х политика «финизации» была прекращена. Ей на смену пришла кампания по расширению применения русского и карельского языка. В 1938 году был утвержден карельский литературный язык, основанный на русской графике. В его основу был положен диалект центральной части Карелии и тверских карел. Конституция Карелии, принятая в 1937 году, определяла карельский язык как официальный язык республики наряду с русским и финским. В республике все делопроизводство, вывески, штампы, печати учреждений, издательская деятельность, преподавание в школах с карельским составом детей переводились с финского на карельский[24].

В конце 1920-х годов в Тверской области начался эксперимент по разработке карельской письменности. В 1930 г. утвержден карельский алфавит на основе латиницы, в Лихославле открыто карельское педагогическое училище. В 1931 году была создана школьная азбука и начато обучение детей на карельском языке, появилась еженедельная газета «Kolhozoin puoleh»[24].

8 июля 1937 года решением Политбюро ЦК ВКП(б) в составе районов Калининской области, заселённых карелами, был образован Карельский национальный округ. К 1938 году в округе было открыто 185 национальных школ для 15 360 детей. 7 февраля 1939 года Президиум Верховного Совета РСФСР в связи с сфабрикованным «карельским делом» издал Указ № 696/86 «О ликвидации Карельского национального округа»[38]. Многие руководящие работники администрации были репрессированы. С ликвидацией округа численность тверских карел стала быстро сокращаться[24].

В самой Карельской республике начался период реорганизаций языковой политики. В 1938 году было решено создать новый литературный язык, освобожденный от финского влияния. За основу был взят ливвиковский диалект. В 1939—1940 обучение на этом языке вводилось в школах республики. Однако, 1 сентября 1940 преподавание на карельском языке было отменено. В школах с карельским составом учащихся был вновь введен финский язык. В Конституции 1940 года государственными языками республики вновь стали лишь русский и финский языки. В школах с карельским составом был вновь введен финский язык. Вопрос о карельской письменности, был снят с повестки до 1989 года. Это порождало отношение карел к своему языку как к второстепенному и неперспективному[39].

В результате Советско-финской войны по Московскому мирному договору (1940) территория бывшей Выборгской губернии была присоединена к СССР и вошла в состав вновь образованной Карело-Финской ССР, выведенной из состава РСФСР. Перед заключением договора финское и карельское население с присоединенных территорий почти полностью было эвакуировано в Финляндию. Но уже через год, летом 1941 года, после того как Финляндия вернула себе Карельский перешеек в ходе Великой Отечественной войны, часть коренного населения вернулась на прежнее место жительства. Летом 1944 года, когда Карельский перешеек был занят советскими войсками, им пришлось вторично эвакуироваться.

После войны начался активный процесс урбанизации карельского народа. К 1959 г. каждый четвертый карел жил в лесном поселке, 1989 году 61,8 % карел жили в городах и лесных поселках. Этнический облик Карелии радикально изменился из-за волны переселенцев (русских, белорусов, украинцев, финнов, литовцев, эстонцев, чувашей, татар и др.) в первое послевоенное десятилетие. Карелы в республике стали превращаться в национальное меньшинство: к 1959 году в сельской местности Карелии осталось только 3 сельских района с преимущественно карельским населением, в 1989 году — только Олонецкий район. На рубеже XX—XXI веков из-за оттока сельского населения и сложности создания однонациональных семей в городских условиях карельский этнос столкнулся с проблемой воспроизводства[40].

- герб Олонецкой губернии

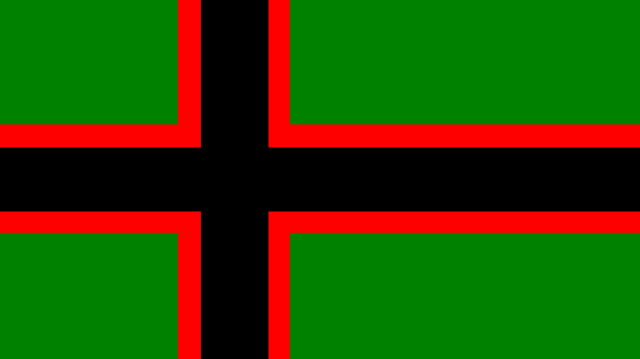

- флаг Ухтинской республики

- герб Карельской АССР

- герб Южной Карелии

- герб Северной Карелии

- Герб Республики Карелия

В первые два послевоенных десятилетия выросло число карел, считающих русский язык родным (28,5 %), и число свободно владеющих русским. К концу 1960-х двуязычие в карельской среде получило дальнейшее распространение и наметилась тенденция перехода народа на русский язык[24]. В 1970-е процесс перехода на русский язык стал необратимым. Русский язык в 1970 году считали родным 36,8 % всех карел СССР, в 1989 году — 52,2 %[41].

В конце 1980-х гг. наметились перемены в жизни коренных народов, появилась возможность возрождения письменности на родных языках. В мае 1989 г. по инициативе Института языка, литературы и истории КарНЦ РАН в Петрозаводске была проведена конференция «Карелы: этнос, язык, культура, экономика, проблемы и пути развития в условиях совершенствования межнациональных отношений в СССР». Решением конференции было принято создавать письменную традицию на основе латинской графики на двух наречиях — собственно карельском (северном) и ливвиковском (южном)[42].

В 1989 г. постановлением Совета Министров КАССР был утвержден алфавит карельского языка на ливвиковском наречии, а вскоре — на собственно карельском наречии[42].

Единый алфавит был утвержден Постановлением Правительства Республики Карелия № 37-П от 16.03.2007 г., а в 2014 г. в алфавит была добавлена буква С для передачи одного из звуков людиковского наречия[42].

Динамика численности карел в Российской империи/СССР/Российской Федерации

Remove ads

Расселение

Суммиров вкратце

Перспектива

- Россия — 60 815 чел. (Данные всероссийской переписи населения 2010 года)[9]

- Республика Карелия — 45 570 (74,9 %)

- Тверская область — 7394

- Санкт-Петербург — 1396

- Мурманская область — 1376

- Ленинградская область — 1345

- Москва — 385

- Новгородская область — 183

- Финляндия — множество людей с карельскими корнями. Достоверно определить численность карелов в Финляндии не представляется возможным, так как карелы в Финляндии рассматриваются как часть финской нации. Примерно 25 000 человек понимают карельский язык, около 5000 на нём говорят[43].

- Украина — 1522[44]

- Казахстан — 753[45]

- Белоруссия — 524[46]

- Эстония — 430[47]

- Латвия — 416[45]

Доля карел по районам и городам России (по переписи 2010 года)

(указаны муниципальные образования, где доля карел в численности населения превышает 5 %):

- Расселение карел в СЗФО по городским и сельским поселениям в %, перепись 2010 г.

- Расселение карел в ЦФО по городским и сельским поселениям в %, перепись 2010 г.

- Этническая карта Карелии и Ленинградской области по городским и сельским поселениям перепись 2010 г.

- Карелы в Карелии и Ленинградской области по городским и сельским поселениям в %, перепись 2010 г.

Язык и письменность

Карельский язык относится к прибалтийско-финской ветви финно-угорской группы языков и классифицируется как агглютинативный язык. Он имеет несколько значительно отличающихся друг от друга диалектов. Письменность карельского языка сегодня существует на латинской основе.

Число говорящих — около 40—50 тыс. человек[48][49], в том числе в России — 25,6 тыс. человек (по данным переписи 2010 года; из них в Республике Карелия — 15 тыс. человек), в Финляндии — 10—20 тыс. человек[50][51].

Remove ads

Культура и быт

Суммиров вкратце

Перспектива

Традиционные занятия карел — охота, рыболовство, собирательство, земледелие (в том числе подсечно-огневое), животноводство, рубка и сплав леса. Северные карелы занимались оленеводством. Издревле добывали железо из озёрных и болотных руд, освоили ковку, медное литьё, изготовление украшений из бронзы и меди[52].

Карелы выращивали рожь, ячмень, пшеницу, овёс, репу, редьку, капусту, морковь. Орудиями труда служили бесподошвенная соха колового типа, соха с отвалом, мотыги, серп, коса-литовка. Молотили цепом с берёзовым билом, зерно мололи на ручных жерновах и водяных мельницах. Держали коров, низкорослых лошадей, грубошерстных овец и в небольших количествах — кур.

Для рыбной ловли использовали сети, мерёжи, дорожки, невода и удочки. Охотились с помощью лука и стрел, самодельных ружей, ловушек. Охотничьи и рыболовецкие угодья передавались по наследству.

Основные средства передвижения — лодки, плоты, сани, лыжи, волокуши и дровни. Колёсный транспорт у карел почти не применялся.

Жилище карел — изба севернорусского типа на высоком подклете с крытым двором; состоит из собственно дома (пертти, перти, перт), сеней (синчо) и клети (айтта, айтт). У ливвиков и людиков избы украшались богатой резьбой, на северо-западе ― обшивались тёсом[52]. Поселения располагались по берегам рек и озёр. Основные виды селения — погост и деревня. Погост объединял группу деревень. Планировка деревни, в основном, была прибрежно-рядовой. В жилых домах под одной крышей располагались постройки для скота. Продукты сельскохозяйственного труда хранились в отдельно стоящих амбарах. Каждая семья имела баню, топившуюся по-чёрному.

Карельская семья состояла из двух—трёх поколений родственников, совместно владевших имуществом. Главой семьи являлся один из старших мужчин. Вопрос о вступлении в брак решался родителями, но наряду со сватовством повсеместно бытовал брак уводом.

Одежда карел в целом близка к русской. Мужчины носили штаны и туникообразную рубаху (пайда, пайду, пайд) типа косоворотки или с прямым разрезом; в 19 в. карелы начали носить рубахи с отложным воротником. Женская рубаха (ряччина, ряччин) — новгородского (с отрезным верхом) и московского (с прямыми поликами) типов. На севере Карели рубахи украшались вышивкой[52].

Традиционная карельская пища — уха, рыбник, калитки. Хлеб пекли из кислого теста. Значительное место в питании занимали молочные продукты. На зиму заготавливали бруснику, клюкву, морошку, солили и сушили грибы. Из напитков предпочитали ягодные морсы. Крепкие напитки почти не употребляли.

Верования, обряды и наследие

Верующие карелы в России в большинстве своём — православные, в Финляндии — лютеране и православные. Массовое крещение карел согласно Лаврентьевскому списку Новгородской летописи происходило в 1227 году, когда князь Ярослав Всеволодович «послав кристи множество Корел, мало не все люди»[53].

Все главные события бытовой жизни сопровождались у карел обрядами, которые были насыщены исполнением различных магических действий. Памятным был «день Кёгри» — дата окончания осенних полевых работ, начало обработки льна и шерсти.

Прозаическое наследие народа представлено гаданиями, легендами и былинами. В сказочной традиции — волшебные сказки, сказки о животных и бытовые сказки. Основу музыкальной традиции составляют рунические песни[52]. Народная хореография представлена танцев: кадриль, ристу-кондра, крууга, пайккакиса, пийрилейки, шинка, шулилуйкка, хумахус и других. Важнейшая особенность карельской хореографии — обязательная импровизация. К национальным инструментам относятся диатонические и хроматические кантеле, йоухикко, вирсиканнель, лиру.

У карел имеются также народные игры — например, кююккя.

- д. Маньга

- Сергий и Герман Валаамские

Известные карелы

Известные карелы

- Источник: Карелы Карельской АССР[54].

Герои Великой Отечественной войны

- Артамонов, Иван Ильич

- Артемьев, Тимофей Никифорович

- Архипов, Ананий Семёнович

- Афанасьев, Алексей Николаевич

- Григорьев, Иван Антонович

- Дорофеев, Александр Петрович

- Звездина, Анастасия Михайловна

- Лазарев, Василий Иванович

- Мелентьева, Мария Владимировна

- Омелин, Николай Титович

- Смирнова, Мария Васильевна

- Терешкин Владимир Петрович

- Торнев, Иван Петрович

- Филиппов, Василий Макарович

- Филиппова, Ольга Егоровна

Герои труда

Государственные, политические и хозяйственные деятели

- Архипов, Николай Васильевич

- Беляев, Иван Степанович

- Вакулькин, Тимофей Фёдорович

- Гурьев, Василий Тимофеевич

- Денисов, Захар Васильевич

- Дильденкин, Николай Александрович

- Егоров, Филипп Иванович

- Коллиева, Анастасия Васильевна

- Куджиев, Василий Михайлович

- Никитин, Иван Антонович

- Никольский, Михаил Николаевич

- Петров Иван Михайлович

- Поттоев, Фёдор Ефимович

- Прокофьев (Прокконен) Павел Степанович

- Сенькин, Иван Ильич

- Сорокин, Николай Назарович

- Тимоскайнен, Фёдор Фёдорович

- Ющиев, Николай Александрович

Деятели науки, культуры и спорта

- Борисков, Пётр Семёнович

- Бородкин, Осмо Павлович

- Брендоев, Владимир Егорович

- Виртанен, Ялмари Эрикович

- Власова, Мария Николаевна

- Гаврилов, Максим Иванович

- Николай Лайне (Гиппиев, Николай Григорьевич)

- Евсеев, Виктор Яковлевич

- Звездин, Сергей Петрович

- Ивачёв, Фёдор Петрович

- Исаков, Фёдор Трофимович

- Карпова, Дарья Кузьминична

- Кеттунен, Виено Григорьевна

- Кононов, Эрнест Фомич

- Левкин, Иван Иванович

- Лукин, Пааво

- Любовин, Матвей Ефимович

- Мелентьев, Михаил Иванович

- Микшиев, Пётр Григорьевич

- Никутьев, Ииво

- Пертту Пекка

- Ремшу, Мария Андроновна

- Ругоев, Яакко Васильевич

- Степанов, Ортьё

- Терентьев, Фёдор Михайлович

- Тимонен, Антти Николаевич

- Хрисанфов, Николай Васильевич

- Яккола, Николай Матвеевич

- Яковлев, Иван Семёнович

Remove ads

См. также

Примечания

Литература

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads