Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

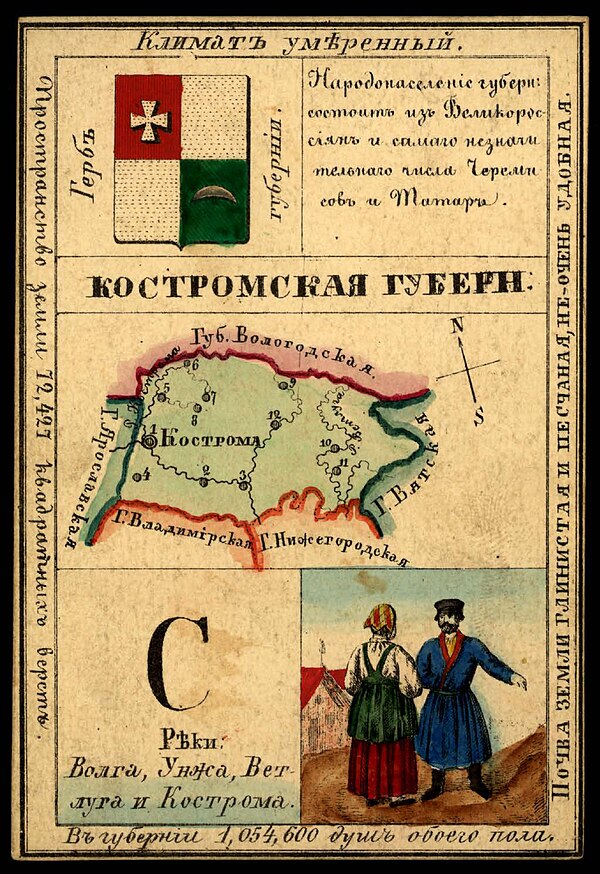

Костромская губерния

губерния Российской империи и РСФСР Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

Костромска́я губе́рния — административно-территориальная единица Российской империи, Российской республики, РСФСР и СССР, существовавшая в 1796—1929 годах. Губернский город — Кострома. В отличие от других регионов, современная Костромская область сильно территорией напоминает бывшую губернию.

Remove ads

География

Губерния была расположена в центре Европейской части Российской империи. Граничила на западе с Ярославской, на юге с Владимирской и Нижегородской, на востоке с Вятской, на севере и северо-западе с Вологодской губерниями.

Площадь губернии составляла 83 996,4 км² — в 1897 году[1], 33 647 км² — в 1926 году[2].

История

Суммиров вкратце

Перспектива

- 29 мая 1719 года создана Костромская провинция в Московской губернии и Галицкая провинция в Архангелогородской губернии.

- 6 марта 1778 года из этих двух провинций было создано Костромское наместничество,

наместничество делилось на две области: Костромскую с центром в Костроме и Унженскую с центром в Унже. В составе наместничества было 15 уездов: Буйский, Варнавинский, Ветлужский, Галицкий, Кадыйский, Кинешемский, Кологривский, Костромской, Луховский, Макарьевский, Нерехтский, Плёсовский, Солигаличский, Чухломской и Юрьевецкий.

- 12 декабря 1796 года наместничество было преобразовано в Костромскую губернию, города Буй, Кадый, Лух и Плёс оставлены за штатом.

- В 1802 году Буйский уезд был восстановлен.

- После Октябрьской революции 1917 года Костромская губерния вошла в состав образованной в 1918 году Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР).

- С 19 августа по 15 сентября 1918 года на территории Уренщины, которая находилась в восточной части губернии, поднялся мятеж против коммунистов. После некоторых столкновений мятеж был подавлен.

- В 1922 году в состав Нижегородской губернии переданы Варнавинский и Ветлужский уезды.

- Постановлением ВЦИК от 8 октября 1928 г. «О районировании Костромской губернии» было упразднено деление губернии на уезды и волости и введено деление на 19 районов: Арменский, Буйский, Галичский, Заволжский, Игодовский, Кологривский, Костромской, Красносельский, Кужбальский, Мантуровский, Межевской, Молвитинский, Нерехтский, Палкинский, Парфеньевский, Солигаличский, Судайский, Судиславский, Чухломский.

- Постановлением Президиума ВЦИК «Об образовании на территории РСФСР административно-территориальных объединений краевого и областного значения» от 14 января 1929 года с 1 октября 1929 года Костромская губерния была упразднена. Была образована Ивановская Промышленная область (в самом постановлении данного наименования ещё нет, Комиссии по районированию при Президиуме ВЦИК поручено установить наименование области) с центром в городе Иваново-Вознесенске, в составе, в качестве основного массива, губерний Иваново-Вознесенской, Владимирской, Ярославской и Костромской[3]. В апреле 1929 г. решением XVIII губернского съезда Советов Костромская губерния была преобразована в Костромской округ Ивановской Промышленной области.

Remove ads

Герб

- 1-й Восстановлен (подтверждён) 28 ноября 1834 года, отменён 5 июля 1878 года

Описание герба:

Щит, разделённый на четыре части: в первой, червлёной части серебряный крест, вторая и третья части золотые; в четвёртой, зелёной части серебряный полумесяц рогами вниз

- 2-й Утверждён 5 июля 1878 года

Описание герба:

В лазуревом щите, на серебряной воде, золотой древний Варяжский корабль, с орлиной головой и крыльями на носовой части, с парусом, флагом, на котором Императорский орёл, и с семью гребцами. Щит увенчан Императорскою короною и окружён золотыми дубовыми листьями, соединёнными Андреевскою лентою

Административное деление

Суммиров вкратце

Перспектива

В период с 1802 по 1918 год в состав губернии входило 12 уездов:

Заштатные города

После революции

В 1918 году был образован Ковернинский уезд, а Кинешемский, Юрьевецкий и часть Нерехтского уезда отошли к Иваново-Вознесенской губернии.

В 1922 Макарьевский уезд вошел в состав Иваново-Вознесенской губернии, а Варнавинский и Ветлужский — в Нижегородскую. Ковернинский уезд был упразднён.

Таким образом, в 1926 году в состав губернии входило 7 уездов, а площадь её сократилась в 2,5 раза по сравнению с 1918 годом.

Remove ads

Население

Численность населения

Плотность населения:

на 1905 год 18.66 чел/км² (83 996,4 км²),

на 1926 год 24.12 чел/км² (33 647 км²).

Национальный состав

Национальный состав в 1897 году[5]:

Remove ads

Руководители губернии

Генерал-губернаторы

Правители наместничества

Губернаторы

Губернские предводители дворянства

Вице-губернаторы

Remove ads

Торговля и ярмарки

Суммиров вкратце

Перспектива

Торговля играла ключевую роль в экономической жизни Костромской губернии, что во многом определялось её выгодным географическим положением на пересечении водных и сухопутных путей. Город Кострома, как губернский центр, исторически сформировался как крупный торговый узел. Этому способствовала планировка города с улицами, сходящимися к центру и пристаням, а также наличие специализированных торговых рядов (Красные ряды, Большие Мучные ряды и др.), приспособленных для хранения и сбыта разнообразной продукции[6].

Основными предметами торговли в губернии являлись хлеб (преимущественно привозной волжский), лесные материалы и лён — как в виде волокна и пряжи, так и в виде готовых полотняных изделий. Торговля хлопчатобумажной пряжей и тканями имела меньшее значение, поскольку основные торговые операции с этими товарами производились за пределами губернии. Важнейшую роль играла волжская торговля, по объёмам привоза и оборотов выделялась торговля «низовым» хлебом (из южных регионов Поволжья), сосредоточенная на нескольких крупных пристанях. В урожайные годы по Волге в губернию доставлялось около 3,1 млн пудов хлеба, из которых примерно три пятых приходилось на рожь и другие зерновые культуры, а две пятых — на пшеницу. С развитием пароходства на Верхней Волге торговля хлебом стала тесно связана с производством крупчатки[6].

Крупнейшими центрами хлебной торговли, а также важными пунктами сбыта льна, выступали Кострома, Юрьевец и посад Пучеж. В приволжских городах и сёлах была развита торговля лесом, который сплавлялся не только для местных нужд, но и для перепродажи в низовья Волги. Концентрация основных торговых потоков в приволжских городах приводила к тому, что суммарные годовые обороты южной части губернии превышали показатели северных и восточных уездов. Лидирующее положение занимала Кострома, чему способствовало наличие здесь не только торговой инфраструктуры, но и фабричного производства (льнопрядильные, механический и кожевенные заводы). За Костромой следовала Кинешма, чьё торговое значение значительно возросло после строительства железной дороги. Среди городов северной и восточной частей губернии выделялись Галич (известный кожевенным, замшевым, перчаточным производством, обработкой мехов), Макарьев и Ветлуга[6].

Торговая жизнь губернии концентрировалась не только в городах, но и в сельской местности, где действовала густая сеть базаров и ярмарок. Общее число базарных пунктов (мест, где еженедельно или в определённый сезон проходили торги) достигало 103, а общее число ярмарок, проводившихся в 210 населённых пунктах, составляло 403. Часто ярмарки были приурочены к престольным праздникам, которых во многих сёлах было по два в год (в честь «зимней» и «летней» церквей). Распределение торговых точек было неравномерным: наибольшая их плотность наблюдалась в южной, более населённой части губернии, где были развиты льноводство и ткацкая промышленность, а также ощущалось влияние Волги как транспортной артерии[6].

Провести чёткое различие между базаром и ярмаркой (или торжком) затруднительно. В целом, базары служили преимущественно для сбыта сельскохозяйственной продукции и сырья, тогда как на ярмарках предлагался более широкий ассортимент товаров, включая ремесленные изделия, мануфактуру и предметы, необходимые в крестьянском быту. Несмотря на то, что число ярмарок было почти вчетверо больше числа базаров, последние, вероятно, играли более важную роль в повседневной торговле. Большинство ярмарок были мелкими и длились всего один день[6].

Развитие торговли и промыслов способствовало относительной финансовой стабильности губернии. По данным на 1 января 1875 года, недоимка по основным налогам (подушной и оброчной податям) составляла всего 3 %. Однако по выкупным платежам недоимка достигала 14,5 %, причём основная её часть приходилась на Приветлужье (Ветлужский и частично Варнавинский уезды), что связывалось с низким плодородием почв, падёжом скота и другими неблагоприятными факторами. Наиболее исправно налоги выплачивались в местностях с развитыми отхожими промыслами[6].

С начала XIX века ярмарки представляли собой общие торги, где разрешалась свободная торговля любыми товарами для представителей всех сословий, причём проверка документов на право торговли обычно не производилась. Активное участие в ярмарках принимали как местные купцы и крестьяне, так и торговцы из соседних губерний — Ярославской, Владимирской, Нижегородской, Ивановской и Вологодской[7].

Крупнейшие ярмарки конца XIX — начала XX века

Ниже представлена информация о наиболее значительных ярмарках Костромской губернии по данным на начало XX века[8]:

Список ярмарок по уездам (конец XIX века)

Помимо крупнейших торгов, в губернии действовало множество других ярмарок, имевших важное локальное значение. Ниже приведён список некоторых из них по данным конца XIX века[7].

- г. Кострома

- Девятая: с 9-й недели по Пасхе до воскресенья 12-й недели. Товары: часы, серебряные изделия, фарфоровая и фаянсовая посуда, книги, оружейные и медные товары, текстиль, лошади, картины, рукодельные принадлежности, игрушки и др.

- Фёдоровская: 13—15 марта.

- г. Судиславль

- Ивановская: 24—26 июня. Товары: продукция местных производителей из окрестных сёл и деревень.

- с. Красное-на-Волге

- Всехсвятская: в четверг перед днём Святой Троицы. Товары: холсты, полотна, лён, посуда, лошади.

- с. Мисково

- Сретенская: 2 февраля. Товары: хлеб, хмель, холст, крестьянская посуда.

- Воздвиженская: 14 сентября.

- г. Буй

- Ивановская (Леонтьевская): 18—20 июня. Товары: посуда, текстиль, книги, картины, продукция местных производителей и др.

- Покровская: 28—30 сентября.

- Введенская: 18—20 ноября и в понедельник Сырной недели.

- с. Молвитино (ныне Сусанино)

- Тихоновская: 16—29 июня. Товары: полотна, холсты, сукно, кожи, варежки, рукавицы, чулки, шкуры, чугунные котлы, скоромное масло, сало, косы, серпы и прочий крестьянский инструмент.

- Селезнёва Слобода при Железно-Боровском монастыре

- Ивановская: 22—25 июня.

- Село Покровское, что на Удгоде

- Богоявленская: 6 января.

- Покровская: 1 октября.

И другие в сёлах: Ферапонтов приход, Воздвиженское, Воскресенское, Контеево, Ильинское на Кореге.

- г. Варнавин

- Троицкая: в день Святой Троицы. Товары: шёлковые, бумажные, шерстяные, льняные и кожевенные изделия, железо, деревянная посуда и др.

- Варнавинская: 11 июля.

- Михайловская: 8 ноября.

- с. Урень

- Крещенская: 3—7 января. Товары: шёлковые, шерстяные, льняные и кожевенные изделия, чугун, железо, медь, лесные изделия, деревянная посуда, масло коровье и льняное, хлеб, лошади и др.

- Трёхсвятская: 26—31 января.

- Никольская: 3—7 декабря.

- г. Ветлуга

- Благовещенская: 25—28 марта. Товары: кожи, овчина, сало, масло, медь, конская сбруя, сани, дровни, крестьянский инструмент, текстиль, парфюмерия, картины, книги.

- Рождественская: 15 декабря — 1 января.

- Введенская: 15—16 ноября.

Галичский уезд

- г. Галич

- Никольская: 1—9 декабря. Товары: шёлковые, шерстяные, бумажные и галантерейные товары, фаянсовая и фарфоровая посуда и др.

- Сергиевская: 25 октября — 1 ноября.

- г. Кинешма

- Тихоновская: 16—21 июня. Товары: холсты и полотна из окрестных селений.

- Крестовоздвиженская: 14 сентября — 1 октября. Товары: холсты, шерстяные, пеньковые, бумажные и металлические изделия, посуда, хрусталь, стекло, зеркала, книги, сахар, мыло, табак, мёд, свечи и др. (одна из крупнейших в губернии).

- с. Вичуга (Старая Вичуга)

- Троицкая: 13—16 мая. Товары: полотно, миткаль, китайка, решемское сукно и др.

- с. Решма

- Макарьевская: 23—26 июля.

- г. Кологрив

- Воздвиженская: 14 сентября. Товары: сукно, ситец, овчина, коровье масло и др.

- Феодосиевская: 28 января — 3 февраля.

- Ануфриевская: 11—13 июня.

- Сергиевская: 25 сентября — 1 октября.

- пос. Парфентьево (ныне Парфеньево)

- Крещенская недельная: 1—7 сентября (вероятно, ошибка в источнике, Крещение — в январе).

- Девятая недельная: 7 дней, начиная с 9-й пятницы по Пасхе.

- Макарьевская недельная: 19—25 июля.

И другие в сёлах: Николо-Полома, Ефремий-Ширь, Ильинское.

- г. Макарьев

- Крещенская (Макарьевская): 12—20 января. Товары: шёлковые, суконные и галантерейные товары, книги, картины, пушнина, рыба, кожсырьё, лошади и др.

- Благовещенская: 17—26 марта.

- Ильинская: 14—21 июля.

- г. Нерехта

- Борисоглебская: 1—4 июня. Товары: полотно, холст, пряжа, лён из окрестных селений.

- Богородская: 22—23 июня.

- Смоленская: 23—28 июля.

- Заштатный город Плёс

- Петровская: 29 июня — 1 июля. Товары: холсты, посуда, хлеб, лошади и др.

- Покровская: 1—7 октября.

- г. Чухлома

- Сергиевская: 23—25 сентября.

- Екатерининская: 24 ноября — 1 декабря. Товары: овчина, шкуры, говядина, баранина, скот, коровье масло и др.

- Авраамиевская: 19 июля.

- Также ярмарки: в 6-е воскресенье после Пасхи (2 дня), в 10-ю пятницу после Пасхи (1 день).

- Варваринский погост (близ д. Астапово)

- Покровская: 30 сентября — 1 октября.

И другие в сёлах: Ножкино, Судай, Бушнево, Васьково, Городище на Иде, Сенная, Троица, что у Голов.

- Заштатный город Лух

- Казанская: 8 июля. Товары: холсты, шерсть, сукно и др.

- Посад Пучеж

- Казанская: 8 июля. Товары: яровой хлеб.

- Тихоновская: 16 июня. Товары: строевой лес, изделия из дерева.

- с. Парское

- Ивановская: 27—30 августа. Товары: бумажные, шёлковые и шерстяные изделия, сукно, овчина, тулупы, полушубки, лошади и др. Ранее считалась одной из главных в губернии, но к концу XIX века её обороты снизились, что связывали с развитием железных дорог и изменением сроков Нижегородской ярмарки[6].

- Тихонова Пустынь (в Подмонастырской Слободе)

- Тихоновская: 13—18 июня. Товары: сукно, шерсть, шёлк.

Remove ads

Дворянские роды

Примечания

Литература

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads