Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

Поморы

субэтническая/этнографическая группа русских, проживающая на побережье Белого и Баренцева морей Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

Помо́ры — самобытная этнографическая группа русского народа[2][11], проживающая на побережье Белого и Баренцева морей, а также по северным рекам: Мезени, Печоре, Онеге и Северной Двине. Формирование этого субэтноса происходило путём взаимодействия русских переселенцев из древнего Новгорода (прежде всего) и Низовской земли с местным финно-угорским (карелы, саамы, коми и др.) и самодийским (ненцы) населением севера России[2][12]. Вопрос о научном понимании термина «поморы» продолжает оставаться открытым.

Этнохороним может происходить от названия западного берега Белого моря от города Онега до города Кеми — Поморского берега[13]. Этникон «помор», вероятно, стал употребляться с конца XVIII века. В конце XIX века поморами называли занятых на рыбных и зверобойных промыслах промышленников из Архангельского, Мезенского, Онежского, Кемского и Кольского уездов Архангельской губернии, ходивших на Мурман и север Норвегии[14]. Как исторических преемников традиционной поморской культуры в настоящее время поморами называют население, проживающее в населённых пунктах по берегам Белого и Баренцева морей в низовьях Мезени, Северной Двины, Онеги и Печоры[15].

Remove ads

Этимология названия

Суммиров вкратце

Перспектива

В исторических документах с XVI века засвидетельствован другой местный термин — «поморцы». Он обозначал население, проживавшее на Поморском берегу Белого моря от р. Онеги до Кеми[13], и занятое рыбной ловлей на Мурмане, северном побережье Кольского полуострова. Со временем деревни, жители которых занимались исключительно морским промыслом, появились также на Летнем и Зимнем берегах Белого моря.

С конца XVII века на Русском Севере, который вплоть до XIX века носил название Поморья и включал в себя Поморские города (города Архангельской, Вологодской и Олонецкой губерний), поморцами стали называть членов общин так называемого «поморского согласия»[16], течения «беспоповцев» в старообрядчестве, оформившегося после раскола в Русской православной церкви. Возможно, в связи с этим обстоятельством и получил распространение новый термин поморы взамен старого — поморцы — для обозначения той же группы русского населения.

Есть основание полагать, что возникновение терминов «поморцы» и «поморы» тесно связано с мурманскими рыбными промыслами. Письменные источники местного происхождения второй половины XVIII и XIX веков свидетельствуют о том, что поморами называли жителей Поморского берега от Онеги до Кеми включительно, некоторых сел Карельского берега, Летнего и Зимнего берегов, занимавшихся рискованным в то время океанским промыслом рыбы и зверя[17].

Однако такое ограничение распространение термина «поморы» нельзя признать верным, так как «поморскими жителями» М. В. Ломоносов в XVIII веке называл население Северной Двины, Архангельска и других «мест поморских»[18]:

Сверх надлежащего числа матросов и солдат взять на каждое судно около 10 человек лучших торосовщиков из города Архангельского, с Мезени и из других мест поморских.

По взятии Ермаком Сибирского царства и по многих приращениях на восток Российской Державы, произведённых больше приватными поисками, нежели государственными силами, где казаки, оставшиеся и размножившиеся после победителя в Сибире, а также поморские жители с Двины и из других мест, что около Белого моря, главное имеют участие.

Remove ads

Рыбные промыслы поморов

Суммиров вкратце

Перспектива

Исторически рыбные промыслы населения Русского Севера включали[19]:

- океанские промыслы трески, сайды и палтуса на Мурмане — северном побережье Кольского полуострова;

- беломорский сельдяной промысел, производимый в Кандалакшской, Онежской, Унской и Двинской губах, а также лов наваги и камбалы по берегам Белого моря;

- промысел сёмги, производимый по рекам, впадающим в Белое море и Северный океан, а также по морскому прибрежью Белого моря, вблизи устья впадающих в него рек;

- озёрные и речные промыслы сигов, налимов, щук и других пород пресноводных рыб.

Издатель журнала «Вестник Севера» И. А. Шергин (1866—1930) так описал рыбный промысел архангелогородцев:

Рыбный промысел разделяется на пресноводный и морской (тресковый) на Мурмане. Последний составляет предмет отхожего промысла поморов Кемского и частью Онежского уездов, перекочёвывающих ежегодно на Мурман. Кроме означенных промышленников поморов, в Мурманском морском промысле участвуют и местные обитатели Александровского уезда, но число их не велико… И вот, только открывается навигация, как тотчас же из Архангельска отправляются пароходы Мурманского Товарищества и, забрав поморов Беломорского побережья, следуют на Мурман, где они занимаются в течение лета ловлей трески, пикшуя, палтуса. В половине августа пароходы товарищества объезжают становища на Мурмане и, нагрузив рыбные промыслы, спешат к маргаритинской ярмарке в Архангельске.

— И. А. Шергин[20]

Архангельский губернатор (в 1893—1901 годах) и учёный-практик А. П. Энгельгардт оставил следующее описание морских промыслов на Мурмане:

Из Архангельского, Онежского и Камского уездов обыкновенно прибывает на Мурман до 3000 промышленников ежегодно… Главный предмет промысла на Мурмане составляет треска. Кроме трески, ловится, в сравнительно меньшем количестве, палтус, пикша, сайда, зубатка, камбала, морской окунь и морской налим… Промышленники — одиночки ловят треску на удочку, состоящую из бичевы в 180 саж., на конце которой прикрепляется крючок с приманкою…

Поморы не любят ловить рыбы удочкою, а ловят её ярусом. Ярус бывает длиною в несколько вёрст и состоит из верёвки толщиною в мизинец, к которой прикреплены тонкие бечёвки длиною 1,5−2 аршина, на расстоянии одной сажени друг от друга; к свободному концу этих бечёвок прикреплены крючки… Длина большого яруса достигает 4000 сажен; к нему прикреплено обыкновенно до 5000 крючков. Ярус опускается на морское дно и лежит в воде около шести часов, после чего его постепенно вытаскивают и снимают с крючков попавшуюся рыбу.

— А. П. Энгельгардт[21]

В 1995—2001 годах социолог Ю. М. Плюснин провёл обследование сельского населения прибрежной части Беломорья, легендарных поморских берегов. Он описал следующий факт: в пяти обследованных им поморских рыболовецких колхозах имелось 13 средних рыболовных сейнеров, но в командах работало не более десяти колхозников из почти 400 человек их общего количества. Остальная часть экипажа набиралась в Эстонии и на Украине:

Причины нежелания идти в море называются самые разные, но за всеми стоит одно обстоятельство: на фоне убыточного животноводства и растениеводства морская рыбная ловля выгодна и позволяет колхозу содержать всех своих работников, независимо от их реального вклада. Эта небольшая зарплата, на которую живут члены колхоза, выступает в виде вспомоществования, благодаря которому они имеют ещё достаточно времени и на занятия своим хозяйством (плюс охота, рыбная ловля, сбор и сдача водорослей, и прочие требующие времени дела, нехлопотные и часто даже приятные) и соответствующий потребностям досуг, который заключается в регулярном и продолжительном пьянстве (в то время как на судах введён сухой закон)…

— Ю. М. Плюснин[15]

Remove ads

История изучения

Суммиров вкратце

Перспектива

В настоящее время нет единой точки зрения на понятие «поморы». Существует ряд основных отличающихся друг от друга подходов:

- Поморы — это группа людей внеэтнического характера, связанная схожим образом жизни и родом хозяйственной деятельности.

- Поморы — это коренной малочисленный народ севера России.

- Поморы — это областное название русского населения, проживающего на севере России.

- Поморы — это этнографическая группа (субэтнос) русского старожильческого населения, проживающая по берегам Белого моря.

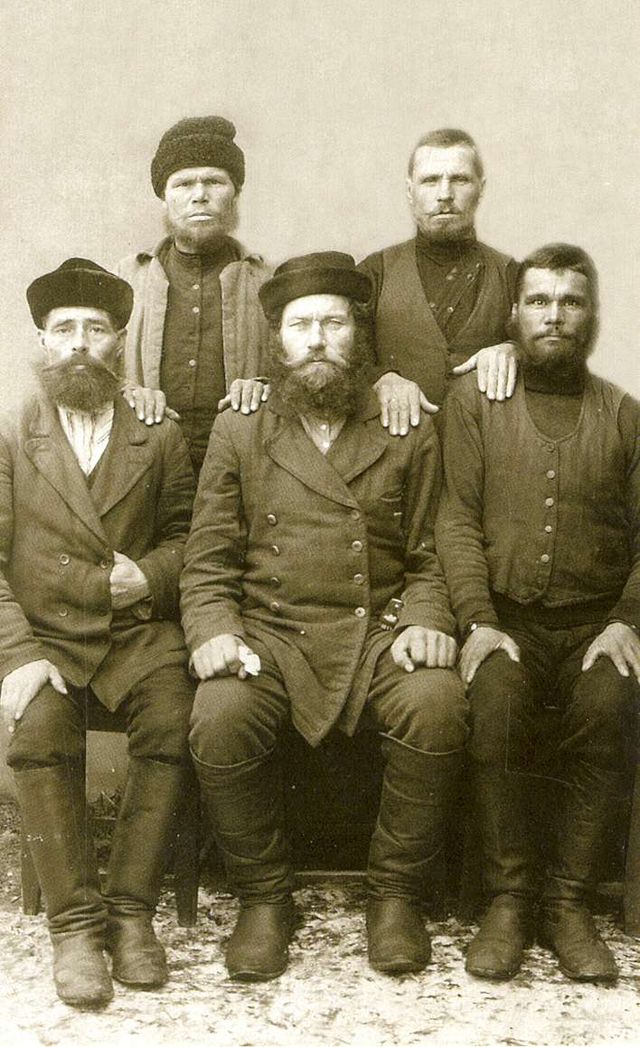

- Поморы на промысле. Начало XX века

- Поморы в летней одежде. Начало XX века

- Поморы в зимней одежде. Начало XX века

- Поморы. Начало XX века

- Крестьянская семья в праздничных костюмах. Беломорье, начало XX века

- Поморы. Начало XX века

- Помор. Начало XX века

- Поморы. Начало XX века

Язык и культура речи

Традиционный бытовой язык поморов — поморские говоры русского языка. Характерными его признаками являются:

- оканье и долгота гласных в фонетике, характерная для части финно-угорских языков;

- большое количество слов, унаследованных от древнерусского языка (его древнего новгородского диалекта);

- наличие многочисленных новообразований, в частности связанных с природными условиями и хозяйственной деятельностью поморов, а также языковых заимствований из балтийских, финно-угорских и скандинавских языков в лексике;

- некоторые особенности в создании глагольных форм, выборочное применение аориста.

Территориальные группы поморов

- Собственно поморы: население Поморского, Летнего и части Карельского берегов Белого моря. Отличают себя от населения Кандалакшской губы (называя их пякка) и Терского берега (называя их роканы).

- Губяне или, как их называют другие поморы — пякка.

- Терчане или, как их называют другие поморы — роканы.

- Усть-цилёмы и пустозёры на Печоре[22].

- Канинские поморы: небольшая обособленная группа; 7 человек во время переписи 2002 года назвали себя канинскими поморами[23].

ДНК

В трёх исследованных популяциях поморов (с Онежского, Летнего и Зимнего берегов) определено 14 Y-хромосомных гаплогрупп: E1-M78, I1-M253, I2-P37.2, I2-M223, J2-M92, J2-M67, N2a-Y3205, N3a3-CST10760, N3a4-Z1936, R1a-PF6202, R1a-CTS1211, R1a-Z92, R1b-L51, T1a-M70. На первых местах находятся Y-хромосомные гаплогруппы R1a — 26 %, I1 — 25 %, N1a1 (ранее N3) — 24 %. R1a представлена тремя ветвями: R1a1a1b1a1a~-PF6202, R1a1a1b1a2a-Z92 и R1a1a1b1a2b-CTS1211, а N1a1 — двумя ветвями: N1a1a1a1a1-CST10760 и N1a1a1a1a2-Z1936. Следующими по убыванию следуют гаплогруппы I2a1-P37.2 и R1b1a1a2a1-L51 — по 8 %, E1-M78 — 4 %, остальные гаплогруппы редки. При этом I1-M253 на Зимнем берегу достигает 32 %, R1a — 31 %, а I2a1-P37.2 — 18 %. R1b1a1a2a1-L51 на Летнем берегу составляет 20 %[24].

Религия

Традиционно поморы исповедуют православие, в том числе широко распространено старообрядчество различных толков[2].

В 2010 году полевая экспедиция Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН исследовала религиозность современных поморов[25].

Одежда поморов

Одежда поморов — это традиционный костюм, подчёркивающий такие основные занятия поморов, как рыболовство, охота и торговля, и указывающий на тесную связь с культурами карелов, саамов, а также ненцев и норвежцев. Этот костюм носился вплоть до середины XX века, а отдельные его элементы используются до сих пор.

Remove ads

Конфликт с властями

В 2000-х годах правительство Архангельской области изучало возможность использования понятия «поморы» как форму региональной идентичности. Однако после конфликта, произошедшего в 2012 году между территориальной соседской общиной «Поморы» и Министерством юстиции России и судебного процесса над руководителем общины Иваном Мосеевым, термин «поморы» стал рассматриваться прежде всего как исторический[2][26][27].

Remove ads

Культура

Суммиров вкратце

Перспектива

Поморские сказки

Значительное влияние на сказочную традицию Поморья оказала культура соседних народов. Наиболее любимы здесь длинные волшебные сказки приключенческого характера, в которых действие связано с морем. Обычно главный герой таких сказок — бедняк. Не менее распространены сказки с главным героем-женщиной. Наравне с мужчиной она делит все испытания и оказывается чудесной его помощницей. В ряде сказок она — невинная жертва коварного врага[28].

Поморская культура отражена в произведениях С. Г. Писахова и Б. В. Шергина. По их мотивам в 1980-х годах на студии «Союзмультфильм» была снята серия мультфильмов «Смех и горе у Бела моря». Отдельные элементы поморской культуры и повседневной жизни можно встретить также в произведениях Юрия Казакова и в сказаниях и былинах Матвея Коргуева, Аграфены Крюковой, Анастасии Булановой, Фёклы Быковой, Анны Гладкобородовой, Фёдора Свиньина, Ангелины Суховерховой и Марии Кривополеновой.

Художественные промыслы

К основных художественным промыслам Поморья относятся: Холмогорская резьба по кости[29] (её известные мастера — Владимир Баландин, Николай Буторин) и росписи по дереву — прежде всего Мезенская, а также Борецкая, Ракульская и Пермогорская[30].

Деревянное зодчество

Деревянное зодчество Поморского берега характеризуется особой строгостью и почти полным отсутствием украшений[31][32]. Местной архитектурной особенностью Пинежья и Мезенщины является завершение в виде шатра на крещатой бочке у деревянных храмов[33]. Музей деревянного зодчества Поморья «Малые Корелы» находится в Приморском районе Архангельской области.

Remove ads

Численность поморов согласно переписям населения

По данным Всероссийской переписи населения 2002 года численность поморов тогда составляла 6571 человек (из них 6295 чел. проживали в Архангельской области, 127 чел. — в Мурманской области[34]).

Согласно итогам Всероссийской переписи населения 2010 года число людей, назвавшихся поморами, за 8 лет сократилось вдвое и составило 3113 человек[35] (в том числе в Архангельской области — 2015 человек).

По итогам Всероссийской переписи населения 2020—2021 годов численность поморов (в это число также вошли самоназвания «русские поморы» — 66 чел., «важане» — 1 чел., «вилежане» — 13 чел., «усть-цилёмы» — 40 чел., «пинежане» — 1 чел., «архангельские поморы» — 2 чел. и др.[36]) составила 2232 человека[1] («все ответы о национальной принадлежности» — 2298 чел; «в том числе единственный или первый ответ о национальной принадлежности» — 2125 чел.[36], из них 1318 чел. — в Архангельской области, 266 чел. — в Республике Карелия, 131 чел. — в Москве и Московской области, 129 чел. — в Санкт-Петербурге, 106 чел. — в Мурманской области и 43 чел. в Республике Коми[6]).

Remove ads

Известные поморы

- Ряд источников называет помором Михаила Ломоносова[37], уроженца деревни Мишанинской, первого крупного русского учёного-естествоиспытателя, самого знаменитого российского просветителя. Однако сам Михаил Васильевич нигде не называл себя помором. Речь идёт о широком употреблении слова «поморы». Впервые помором Ломоносова назвал историк Владимир Ламанский[38]. Современник же Ломоносова, Василий Крестинин использовал в отношении уроженцев Двинского уезда (к которым относился Михаил Васильевич) название «двиняне», известное ещё из Двинской уставной грамоты 1397 года[39].

- Федот Шубин[37] (уроженец дер. Тючковской Двинского уезда) — русский скульптор, крупнейший мастер русского классицизма, профессор и академик;

- Семён Дежнёв[37] (уроженец Пинеги) — русский путешественник, землепроходец, мореход, исследователь Северной и Восточной Сибири и Северной Америки, якутский атаман;

- Александр Баранов[37] (уроженец Каргополя) — государственный деятель, предприниматель, первый Главный правитель русских поселений в Северной Америке (1790—1818);

- Иоанн Кронштадтский[37] (уроженец Суры) — священник, член Святейшего правительствующего синода, член Союза русского народа.

Remove ads

См. также

Примечания

Атласы и карты

Литература

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads