Лучшие вопросы

Таймлайн

Чат

Перспективы

Успение Пресвятой Богородицы

христианский праздник Из Википедии, свободной энциклопедии

Remove ads

Запрос «Успенье» перенаправляется сюда; см. также другие значения.

Успе́ние Пресвято́й Богоро́дицы (греч. Κοίμηση τῆς ὑπεραγίας δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας, церк.-слав. Ѹ҆спе́нїе прест҃ы́ѧ влⷣчцы на́шеѧ бцⷣы и҆ прⷭ҇нод҃вы мр҃і́и; лат. Dormitio sanctae Dei genitricis Mariae — Успение свято́й Богоматери Марии) — праздник православной и католической церквей, посвящённый воспоминанию кончины (успения) Божией Матери. В православии принадлежит к числу двунадесятых. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.

Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Польская православные церкви, а также старообрядцы и некоторые иные[2] празднуют Успение 15 (28) августа (в XX—XXI веках 15 августа по юлианскому календарю соответствует 28 августа по григорианскому). Католическая церковь празднует Успение 15 августа по григорианскому календарю; Константинопольская, Элладская и ряд иных поместных православных церквей, а также Украинская грекокатолическая церковь[3] — 15 августа по новоюлианскому календарю, совпадающему с григорианским до XXIX века.

Remove ads

Новозаветная история

Канонические тексты не сообщают о времени и обстоятельствах кончины и погребения Богородицы. Согласно Новому Завету, распятый Христос усыновил Богородице ближайшего ученика — апостола Иоанна, который с этого момента «взял Её к себе» (Ин. 19:25—27) на своё попечение. Она пребывала со всеми апостолами в молитве (Деян. 1:14) и в день Пятидесятницы, как и они, получила дар Святого Духа (Деян. 2:1—14)[4].

Remove ads

Апокрифы

Суммиров вкратце

Перспектива

Святитель Епифаний Кипрский, по происхождению еврей, уроженец Финикии, принявший христианство в зрелом возрасте и проживший уже будучи монахом более 20 лет в Палестине с 335—340 по 362 год, во второй половине IV века в «Панарионе» (374/5 — 376/7 года), в главе «Против антидикомариамитов» писал:

А если некоторые думают, что мы ошибаемся, то пусть исследуют Писания, и не найдут сведений ни о смерти Марии, ни о том, умерла ли она, ни о том, что не умерла, ни о том, погребена ли она, ни о том, что не погребена. И когда Иоанн предпринял путешествие по Азии, то также нигде не говорится, чтобы он вел с собою святую Деву, но Писание просто умолчало об этом по чрезвычайности чуда, чтобы не привести в изумление разум человеческий… Ибо Писание стоит выше ума человеческого и оставило то неизвестным, так как Дева была сосуд честный и превосходнейший, дабы не остался кто-либо в предположении чего-либо плотского о ней. И так умерла ли она и погребена ли, мы не знаем, но она пребыла чуждою плотского совокупления[5].

Потому умерла ли святая Дева и погребена: во славе упокоения Ея, в непорочности кончина, в девстве — венец; а если умерщвлена, как написано: «и душу её пройдет оружие» (Лук.2.35) и в таком случае с мучениками слава Ея и в блаженстве святое тело Ея, через которое Свет воссиял миру. А может быть Она осталась в живых, так как не изнеможет у Бога всё, что Он хочет делать (Лук.1.37.), ибо о кончине Ея никому не было известно. Вообще сверх должного не должно почитать святых, а чтить Владыку их. Посему престанет заблуждение обольщенных[6].

О событиях Успения и погребения Богородицы известно из поздних апокрифов: «Сказание об Успении Богородицы» Псевдо-Иоанна Богослова[7] (конец V, или начало VI века)[9][10], сирийский апокриф «Исход Марии Девы» Псевдо-Мелитона Сардийского (конец V, или начало VI века)[11][12], «Письмо Псевдо-Дионисия Ареопагита к Титу», «Слове Иоанна, архиепископа Солунского» (VII век), «коптское сказание об исходе» (VII век), «латинское сказание об исходе „W“» (VII век), «армянское сказание об исходе» (VII век), «сказание Псевдо-Иосифа Аримафейского» (VII век), «История Евфимия» (VII век)[10]. Один из таких апокрифов помещён в «Истории Церкви» Никифора Ксанфопула[13]. Перечисленные апокрифы отличаются друг от друга содержанием[14][15][16]. Известно не менее 70 различных апокрифов, написанных на самых разных языках (греческий, сирийский, коптский, латинский, ирландский, армянский, арабский, эфиопский, грузинский, славянский)[17].

Remove ads

История праздника

Суммиров вкратце

Перспектива

В отличие от празднования мучеников в христианской церкви, у праздников в честь Девы Марии более позднее происхождение. Для их появления необходимо было позднейшее богословское углубление в догмат воплощения для защиты от посягательства еретиков на достоинство Богоматери, что произошло только в V веке (Эфесский собор в 431 году и Халкидонский собор в 451 году). Только после этого христианская церковь обратила внимание на личность Марии. В похвальной речи Феодора Петрского преподобному Феодосию Великому (около 530 года) говорится, что в палестинских монастырях ежегодно с большой торжественностью совершается память Богородицы[18][19], а о собственно празднике Успения в греческой Церкви достоверные известия начинаются лишь с конца VI века. Как свидетельствует Никифор Каллист Ксанфопул в «Истории Церкви», император Маврикий (конец VI века) издал эдикт, в котором установил дату празднования Успения Богородицы — 15 августа[20] в благодарность за победу, одержанную над персами. Михаил Скабалланович приводит два варианта: либо тогда праздник стал общецерковным (общеимперским), либо император перенёс праздник с 18 января на 15 августа[21].

Дата празднования,15 августа, была выбрана не случайно. Ранее, как свидетельствует армянский лекционарий V века (сохранивший древнюю литургическую практику Иерусалимской церкви), этот день отмечался под названием: «Исполнение Марией Богородицей правила на второй миле от Вифлеема», связанный с событием, описанным в Евангелии от Луки (2:1—7)[22], исполняя повеление императора Августа о переписи, Иосиф с беременной Мариею из Назарета идут в Вифлеем, однако для них не было места в гостинице. По этой причине, когда Иисус Христос родился, он был положен в яслях для скота. В Иерусалимском лекционарии VII — начало VIII века (сохранившемся в грузинском переводе) 15 августа уже отмечался как «В Гефсимании, в постройке царя Маврикия, память Богородицы», при этом указан тропарь, глас 6, посвящённый Успению Марии: «Егда преставилася еси» (по-русски: «Когда умерла»)[23].

В латинских церквях свидетельства о празднования Успения до VIII века очень редкие, и этот праздник не был общераспространённым. От VII века сохранилось только одно свидетельство существования праздника Успения — постановление папы Римского Сергия (687—701): «в дни Благовещения, Рождества и Успения (Dormitionis) Преславной Марии» литания выходила от (храма) св. Адриана и до св. Марии встречал её народ"[21]. В Риме праздник под названием «Dormitio Beatae Virginis» («успение блаженной Марии»), заимствован из Константинополя[24]. В латинских манускриптах дата Успения испытывает колебания между январём и августом. В Псевдо-иеронимовом мартирологе VIII века (Martyrologium Hieronymianum) существовали две даты, связанные с успением Марии, — 18 января «Depositio Beatae Mariae» («кончина блаженной Марии»), а 14 августа — «Assumptio» («взятие на небо»). В Мартирологе[англ.] Узуарда IX века и в Мартирологе Адона IX века уже один праздник Успение — 15 августа.

У части христиан праздник Успения был связан с Богоявлением, у несториан праздник «Пресвятой Марии» — тотчас по Рождестве Христовом; в коптском календаре VII века 16 января (вскоре по отдании Богоявления) — «рождение Госпожи Марии», в календаре IX века 16 января — «смерть и воскресение Богородицы».

Наиболее раннее упоминание о событии успения Марии среди авторов, подписавшихся собственным именем, — у Григория Турского (конец VI века) в сочинении «О славе мучеников» (лат. «De gloria martyrum»), пересказавшего апокриф «Псевдо-Мелитона Сардийского»:

Когда Мария была при конце Своего поприща земного, собрались по божественному внушению все апостолы из всех стран в Её дом иерусалимский. Вот тогда явился Иисус со Своими ангелами, взял душу от Неё и передал её архангелу Михаилу. Апостолы перенесли бездушное тело на следующее утро в гробницу, и, пока они там стояли, опять внезапно появился Господь, взял тело в облако и принёс его в рай, где душа опять с ним соединилась[25][26][27].

Remove ads

Предание

Суммиров вкратце

Перспектива

Материалы для агиографии, гимнографии и иконографии Марии, описывающие подробные обстоятельства кончины Богородицы взяты из апокрифов, перечисленных выше.

Явление архангела

К моменту своей смерти Богородица проживала в Иерусалиме, посещала для молитв Голгофу и Гроб Господень. Однажды во время молитвы ей явился архангел Гавриил, сообщивший, что через три дня она «отойдёт ко Христу Богу». Успокаивая Марию, чтобы она была готова к своему смертному часу, архангел возвестил ей[28]:

Сын Твой и Бог наш с архангелами и ангелами, херувимами и серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных приимет Тебя, Матерь Свою, в небесное царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время.

В ознаменование своих слов архангел вручил Богородице ветвь райского древа (Димитрий Ростовский уточняет, что это была ветвь от финиковой пальмы), указав нести её перед гробом Богородицы при погребении.

О полученном от ангела известии Дева Мария сообщила Иосифу Аримафейскому. Желая видеть перед смертью апостолов, она обратилась с молитвой к Богу, и «по повелению Божию, ангелы восхитили разошедшихся с проповедью Евангелия по концам вселенной Апостолов и на облаках принесли их в Иерусалим, поставив на Сионе пред дверями дома, где обитала Матерь Божия»[28]. Простившись со всеми близкими и сделав распоряжение относительно своего имущества, Богородица приготовилась к смерти.

Внезапно в горнице заблистал несказанный свет Божественной славы, помрачивший светильники. Те, которым открыто было это видение, пришли в ужас. Они видели, что кровля горницы открыта и слава Господня нисходит с небес, — сам Царь славы Христос со тьмами ангелов и архангелов, со всеми небесными силами, со святыми праотцами и пророками, некогда предвозвещавшими о Пресвятой Деве, и со всеми праведными душами приближался к Пречистой Своей Матери.

— Димитрий Ростовский. Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии[28]

После этого Дева Мария мирно скончалась.

Погребение

Погребение Богородицы апостолы совершили в гробнице, где были упокоены её родители Иоаким и Анна, а также обручённый супруг, Иосиф Обручник. Пречистое тело Девы Марии торжественной процессией несли на одре через Иерусалим. О процессии доложили первосвященникам, однако направленная ими стража не смогла разогнать процессию благодаря чуду: «облачный круг, плывший по воздуху, спустился на землю и точно стеною окружил как святых Апостолов, так и остальных христиан». Проходивший мимо процессии первосвященник Афония попытался опрокинуть одр, но его руки были отсечены невидимой силой. После раскаяния он получил исцеление и исповедал себя христианином[28]. После погребения апостолы закрыли вход в пещеру камнем и удалились.

Вознесение Богоматери на Небо

Греческая версия апокрифа «Сказание об успении Святой Богородицы» упоминает, что тело Богородицы поместилось в рай[7][29]. Одна из версий латинского апокрифа «Переход Марии» (лат. «Transitus Mariae») содержит дополнительные подробности, связанные с вознесением Божией Матери. В нём упоминается, что в погребении Богородицы не участвовал апостол Фома. Он был перенесён в Иерусалим из Индии после погребения Божией Матери и утверждал, что тела Богородицы нет во гробе. Когда апостолы открыли гробницу, чтобы он мог убедиться в погребении Божией Матери, тела Богородицы там не оказалось. Тогда Фома рассказал, что ему было явлено, как Богородица возносится на небо, и просил, чтобы Она дала ему Своё благословение. Тогда Богородица сбросила ему Свой пояс[7][29]. Камень, на который, как утверждается, он упал, находится на территории русского Гефсиманского монастыря святой Марии Магдалины на Елеонской горе[30][31].

В Минологии Василия II (конец X века) и в Синаксаре Константинопольской церкви (X век) рассказ о воскресении и вознесении Марии отсутствует; в них рассказывается о том, что по просьбе Фомы, которого не было на погребении Марии, апостолы открыли гроб на третий день. В нём не оказалось тела Марии, а была только её одежда, и поясняется, что Бог перенёс тело своей матери в место, которое Он сам знает[32]. Синаксарь дополняет этот рассказ, сообщая, что одежды Марии, которые были найдены в пустом гробе, были перенесены впоследствии во Влахернский храм[33].

Рассказ об отсутствии тела Богородицы во гробе вошёл в «Жития святых» святителя Димитрия Ростовского:

…когда святые Апостолы, отвалив камень, открыли гроб, то пришли в ужас: во гробе тела Богоматери не было, — остались одни только погребальные пелены, распространявшие дивное благоухание; святые Апостолы стояли в изумлении, недоумевая, что это значит! Лобызая со слезами и благоговением оставшуюся во гробе погребальную пелену, они молились Господу, чтобы Он открыл им, куда исчезло тело Пресвятой Богородицы?[28]

Согласно Димитрию Ростовскому, в этот день вечером за трапезой апостолам явилась на воздухе Богородица в окружении ангелов и приветствовала их словами: «Радуйтесь! — ибо Я с вами во все дни»[28].

Согласно протоиерею Владимиру Сорокину и Петру Малкову[34], Православная церковь сохраняет предание, что Богородица была воскрешена силой Божией на третий день после Своего Успения и взошла (была вознесена) на Небо с душой и телом[35][36]. Иоанн Дамаскин в похвальных словах на Успение Богородицы цитирует апокриф «История Евфимия» (VII век)[10] и на его основании пишет: «узнаем необычайную тайну, как тело Богоматери было отнято у земли, вознесено и взято на Небо»[37]. Учение о том, что Богородица была взята на Небо с душой и телом, разделяли жившие в более позднее время авторы: Димитрий Ростовский[38], Иннокентий Херсонский[39], Игнатий (Брянчанинов)[40], Филарет Московский[41]. Содержание апокрифа «Сказание об успении Святой Богородицы» вошло в богослужебную практику Православной церкви[36].

В кондаке праздника Успения сообщается: «В молитвах неусыпающую Богородицу и в ходатайствах надежду непоколебимую гроб и смертность не удержали»[42]. В неуставном, то есть не входящим в состав Типикона, чине погребения Божией Матери[43], совершаемом в отдельных православных храмах, как правило, на третий день после праздника Успения, приведено: «Честное тело Пресвятой Девы тления во гробе не уведе: но Она с телом прешла от земли к небеси», «из гроба тридневно восставшая Дево, якоже и Господь»[36][44].

Католическая традиция особо выделяет Вознесение Богоматери и последовавшее затем её коронование. Католическая церковь признаёт Вознесение Божией Матери с душой и телом догматом. Точка зрения Православной церкви по этому вопросу до настоящего времени чётко не сформулирована и недостаточно разработана[36]. По мнению протоиерея Валентина Васечко[45], до настоящего времени Православная церковь не признаёт догмата о взятии Богоматери в небесную славу с душой и телом, так как не признаёт теории догматического развития[35].

Remove ads

Богослужебное почитание

Суммиров вкратце

Перспектива

Православная церковь

В православии праздник относится к числу двунадесятых праздников и имеет один день предпразднства и восемь дней попразднства. Празднику предшествует двухнедельный Успенский пост с 1 (14) августа по 14 (27) августа включительно, являющийся наиболее строгим после Великого поста. В VIII веке Косма Маюмский и Иоанн Дамаскин написали два канона этого праздника. Императору Льву Мудрому принадлежит (или приписывается[46]) одна стихира в службе праздника, надписанная «Византиево», а также одна стихира на попразднство (16 августа)[21].

В некоторых местах ради особого чествования праздника совершается особая служба погребению Богоматери (особенно торжественно — в Иерусалиме, в Гефсимании в гробнице Богородицы). Данная служба известна по рукописям XV века и совершается по подобию службы утрени Великой субботы[47]. В XVI веке данная служба была очень распространённой в Русской церкви, но в XIX веке уже была практически забыта и совершалась лишь в немногих местах. В настоящее время чин погребения Богоматери совершается во многих кафедральных и приходских храмах на 2-й или 3-й день праздника. Богослужение начинается всенощным бдением, на великом славословии духовенство выходит к лежащей посреди храма плащанице с изображением Богородицы; совершается её каждение, а затем обнесение плащаницы вокруг храма. После этого совершается помазание верующих елеем, читаются ектении и отпуст.

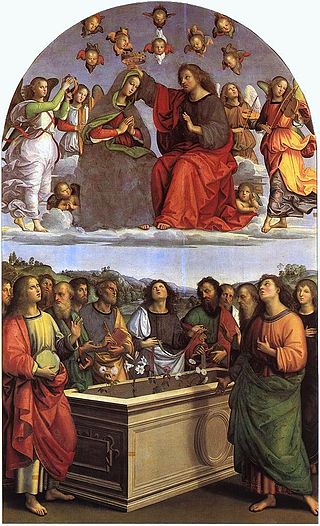

Иконография Успения

На иконах Успения Пресвятой Богородицы изображена Дева Мария, лежащая на смертном одре. У головы и у ног её стоят апостолы и другие святые. В центре чуть сзади над одром — Сошедший с Небес Иисус Христос, принимающий на Свои руки пречистую душу Своей Матери. Эта Душа изображается в виде новорождённого младенца, окутанного белыми пеленами — образ того, что смерть каждого человека в Православии мыслится как рождение в Вечную жизнь[50].

Католическая церковь

Католики в праздник Успения прославляют Богоматерь, представшую как царица на престоле по правую руку от Сына, принявшую под покровительство род человеческий и ходатайствующую за него перед Всевышним. Успение Богородицы служит назиданием, что смерть не есть уничтожение человеческого бытия, а только переход от земли на небо, от тления и разрушения к вечному бессмертию[51]. Праздник Успения имеет ранг торжества, являющийся высшим рангом в иерархии католических праздников.

Remove ads

Примечания

Литература

Ссылки

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads