热门问题

时间线

聊天

视角

中华人民共和国与大规模杀伤性武器

核武器 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

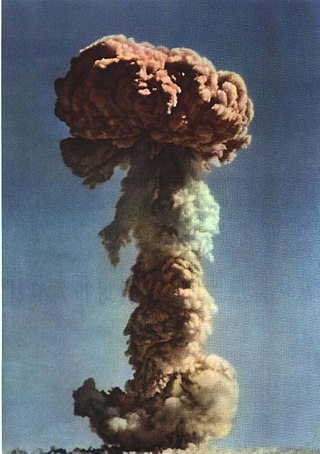

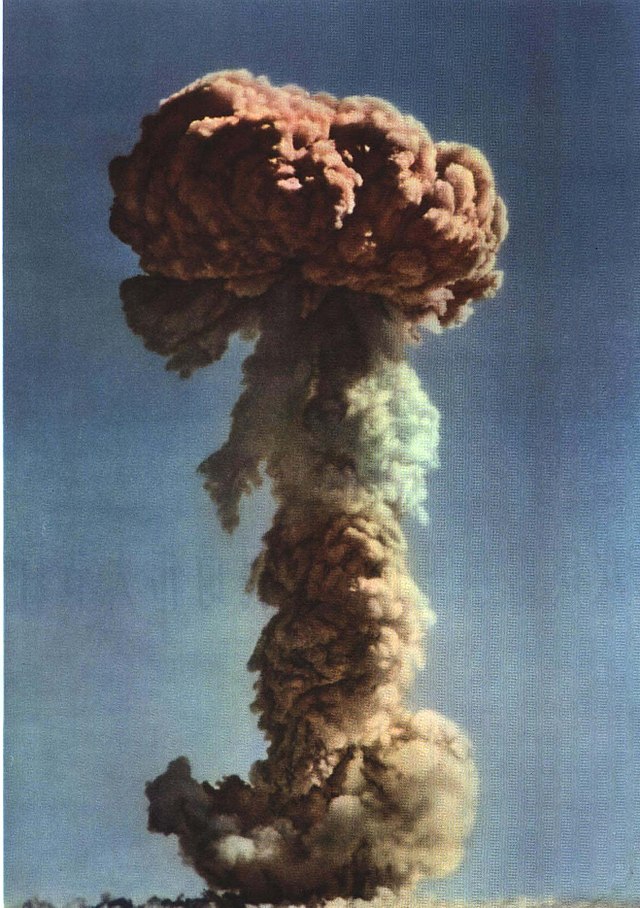

中华人民共和国已经研制成功并拥有大规模杀伤性武器,中国现时拥有核武器并曾拥有化学武器。中国第一颗原子弹于1964年10月16日在新疆罗布泊爆炸成功。[2]1967年6月17日,中国的第一颗氢弹在罗布泊沙漠上空成功引爆。[3]中国的核试验一直持续到1996年,直至1997年批准《全面禁止核试验条约》后停止核试验。[4]中国于1984年参加《禁止生物武器公约》[5],在1996年签订《全面禁止核试验条约》[6],于1997年批准《禁止化学武器公约》[7]。

2011年初,中国发布了一份国防白皮书,重申其维持“最低限度核威慑和不首先使用核武器”的核原则,但并未定义何为“最低限度核威慑”。[8]中华人民共和国核武库资料属于国家机密,官方从来没有透露过确实的核弹头数量,只说中国的核武数量在“维持国家安全的最低水平”。因此数据多是由外国机构进行推测,比如美国科学家联合会估计中国截至2015年拥有约260枚弹武器,在五大有核国家中排第四。[9]而根据瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所2023年报告,中国是世界第三大核武国,仅一年即从2022年的350枚增至2023年的410枚核武,并且在持续增加,并认为一旦中国认定需要,将有潜力在2030年将洲际弹道导弹数量扩充至美俄级别。SIPRI 助理高级研究员、美国科学家联合会核信息项目负责人Hans M. Kristensen认为中国已经开始了大规模核武库扩充[10]。美国国防部2023年发布的《中国军力报告》预测中国大陆核武制造速度加快,至2035年将拥有多达1500枚核弹头,对此,中方并没有直接否认及承认,但强调近期发展核武都是防御性的。[11]2023年,美国国防部在法院听证会做证言,表示获得了中国购入俄罗斯浓缩铀的信息,官员强调情况确实令人忧心[12]。美国情报界的一些估计,到2030中期中国的武器或将翻倍。[13][14]

Remove ads

化学武器

中国于1993年1月13日签署《禁止化学武器公约》,并于1996年12月30日批准,是该公约的原始缔约国之一[15]。在提交给禁止化学武器组织的官方声明中,中国政府声明自己虽在过去曾保有少量的化学武器,但已在批准《禁止化学武器公约》前尽数销毁完毕。该声明同时亦指出,中国境内仅有两家原用于化学制剂生产的工厂或制造过芥子气和路易氏剂等化学武器[16]。

据《华盛顿邮报》的报道,在冷战期间的20世纪70年代,中国曾提供给阿尔巴尼亚少部分化学武器[17]。1993年,美国声称中国籍货轮“银河号”秘密将化学武器原料运往中东。美方派人上船检查,但最后未检出任何违禁物品。事件令中美矛盾激化。[18]

1945年侵华日军战败投降时,为掩盖使用化学武器的证据,侵华日军将大量化学武器掩埋地下或弃之于江河湖泊之中。日本遗弃在华化学武器至今仍对中国人民的生命财产和生态环境构成巨大危害,且曾导致黑龙江、吉林等多个省份发生日遗毒气受害事件。[19][20]

Remove ads

生物武器

中国是《禁止生物武器公约》签署国之一,虽然中国政府官员表示,中国从未有过生物武器化的意图,但仍有报道声称中国曾在20世纪80年代对生物武器有过积极研究[21]。

美国前国务卿奥尔布赖特曾在一封信中表达过,对中国可能将生物武器输送至伊朗和其他国家的行为表示过担忧[22]。奥尔布赖特说道,自己曾收到关于中国企业将军民两用物资输出给伊朗政府的报告且引起她的关注,因此奥尔布赖特称美国政府须使中国采用全面的出口控制措施,从而停止对伊朗的生物武器研究协助。有鉴于此,美国于2002年1月16日采取行动,对被指控为伊朗提供生化武器制造原料的三家中国公司提出制裁。迫于此事件,中国在2002年颁布《中华人民共和国生物两用品及相关设备和技术出口管制条例》[23]。

印度国防部资助的国防研究与分析研究所在2015年时,声称中国有一项生物武器计划,并分布在42个设施内,用于研究、开发、生产或测试生物武器的能力。[24]不过根据美国非盈利机构核威胁倡议的说法,他们寻找不到该计划存在的证据。[25]

Remove ads

核武器

中华人民共和国在1967年6月17日第六次核试验中引爆自行研发的类似泰勒-乌拉姆设计方案的多级热核炸弹,与第一次引爆裂变弹相距仅32个月,是从裂变到聚变核弹发展最快的国家。引爆的核弹当量331万吨。有一些中文资料中的片言只语显示,中国当时采用同泰勒-乌拉姆设计方案略有区别的于敏设计方案,这个方案的要点在于使用X射线透镜而非X射线反射镜来实现从初级到次级的能量传送,即“球柱球结构”[来源请求]。

Remove ads

国际社会一直在争论中国核力量的规模,但由于中国官方的严格保密,因此很难确定中国核力量的确切规模和构成。几份解密的美国政府报告给出了在不同历史阶段美国的估计数量。1984年,国防情报局的国防评估简报估计中国的核武库由150到160枚核弹头组成。[27]1993年美国国家安全委员会的一份报告估计,中国的核威慑力量依赖于60至70枚可装载核弹头的洲际弹道导弹。[28]国防情报局的《未来十年:1999-2020》报告估计1999年中国的核武器库存在140到157件之间。[29]2004年,美国国防部估计中国拥有大约20枚能够瞄准美国的洲际弹道导弹。[30]2006 年,美国国防情报局向参议院军事委员会提交的一份估计是,“中国目前拥有 100 多枚核弹头”。[31]2022年,FAS 估计中国的军事储备为350枚核弹头。[32] 2023年1月,SIPRI估计中国核弹头已从一年前的的350枚增至410枚。

2021年,美国五角大楼指根据情报解放军正扩充其核弹军火库,推测可能以每年50-100枚的速度制造[14]。同时中国在核材料的投入近年也有增加的趋势[33],预期中国的核武器在2030年前可以翻一番,美国海军战争学院教授莱尔·戈德斯坦 (Lyle Goldstein)表示,中国扩张核武库很可能因为其对台湾战略的需要[34]。

美国国防部于2022年12月发布《中国军力报告》指出,预测的中国大陆核武制造速度没有改变,至2035年将拥有多达1500枚核弹头,中方对此未有回应,但指出美国自己仍继续维持庞大核武库,应该放弃自己的军备竞赛思维[35]。

Remove ads

中国是《核不扩散条约》中的五个“有核国家”之一(1992年时任中共中央总书记兼中央军委主席江泽民批准该条约),也是五国中唯一一个做出不对无核国家使用核武器承诺的国家。“中国恪守在任何时候、任何情况下不首先使用核武器和无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器的承诺。”[36]

在2005年,中国外交部公布的一份白皮书中声称,该国政府在任何时候、任何情况下将不会首先使用核武器。此外,文件中还表示,这“不首先使用”的政策将保持不变;并在未来,中国将不会对任何非核武器国家或无核武器区使用或威胁使用核武器。

2022年,美国国务院称因应亚太局势变化,北京当局似乎已经改变数十年来围绕在低限威吓的核武战略,中国并没有直接否认及承认。[37]

以下据美国国防部2012年向美国国会提交的《中华人民共和国军事力量》评估报告[38]:

已知型号总计(2016年资料)

早期针对中国的核讹诈或核威胁

- 朝鲜战争中的核讹诈及核威胁

- 1950年7月下旬朝鲜战局对美极为不利,美国为防止中国参战,派遣10架B-29轰炸机部署到关岛,并将消息通过《纽约时报》广泛传播开来,对华进行核讹诈,但最后美国因国内外压力将B-29轰炸机调回国。[39]

- 1950年10月19日,美国参谋长联席会议正式建议着手研究对朝鲜、中国实施核打击的目标问题。11月30日,杜鲁门总统在记者会上声明正在积极考虑使用原子弹。12月初,美国飞机对北朝鲜首都平壤进行模拟核袭击。1951年4月,9架B-29轰炸机携带核弹头派往关岛、继而飞至冲绳岛,并举行公开的核战演习。6月初,美军侦察机侵入中国东北和山东上空,收集关于空袭目标的情报。[39]

- 1952年,刚刚入主白宫的艾森豪威尔又一次对华进行核讹诈,声称为结束战争不惜扩大战争和使用核武器。[39]

- 1953年2月11日,美国开始计划对朝鲜开城地区进行核打击。最终由于朝鲜战争结束而未实施。[39]

- 台海危机中的核讹诈及核威胁

- 冷战中的核讹诈及核威胁

- 1956年,根据已经解密的美国战略空军司令部档案《1959年原子弹需求研究》[41],美国假设在1959年可能与苏联发生全面战争,计划使用核武器全面打击苏联,而无论中国是否参战也将是其目标,计划对中苏和东欧投下3423 件核武器,共消灭3.6亿至4.25亿人口,包括对中国的117个城市投放870枚原子弹,其中计划投放最多核弹的城市有:上海82枚,广州50枚,沈阳44枚,天津36枚,太原32枚,南京27枚,北京26枚,其他被列入的城市也计划投放2到25枚核弹不等。该计划最终因为赫鲁晓夫访美,美苏关系缓和而未被执行。

- 在肯尼迪担任美国总统时期,其为阻止中华人民共和国研制核武器而计划联合苏联及退居台湾的中华民国政府对中国核武器研究基地实施核打击,但随着肯尼迪于1963年遇刺身亡而最终不了了之[42]。

最终,随着中国在1964年成功试爆核武器以及中美关系在1972年尼克松访华后得以改善,中美两国间也不再出现类似的核讹诈事件。

Remove ads

根据2006年6月30日,英国国家档案馆解密的一批1957年到1961年间的绝密档案,二十世纪五六十年代,英国曾为了防止中国武力收回香港而计划对中国进行核打击。1950年代,香港经济开始起飞,再加上国际两大阵营的对峙,对英国来说,香港在经济和政治上的重要性提高。而且当时中国与西方国家的关系紧张,虽然当时中国政府没有武力夺取香港的计划,但英国依然担心中国会武力夺取香港。鉴于在朝鲜战场上对中国人民志愿军的战斗力的认知,英国认为常规战争的方式不足以在香港与中国抗衡,决定对中国进行核讹诈,在必要时对中国进行核打击。[43]

1952年英国成功试爆原子弹后,英国就明确提出使用核武器遏制对手,核讹诈政策并非突发奇想。1956年时,英国就有对中国使用核武器的计划。之后,又多次讨论对中国实施核打击的可能性。在1961年2月22日英国外交大臣道格拉斯·赫姆致信首相麦克米伦的信中就有提到,假如中国武力收复香港,只有利用核武器才能解决。英国在新加坡部署核轰炸机,计划秘密储存48枚核弹。为满足携带核弹轰炸机的起降需求,英国还在东南亚不断提升军用机场品质。同时派遣携带有核弹的航母在东南亚海域巡逻,并曾计划装备核导弹的战略核潜艇部署到东南亚。[43]

另外,英国还多次表示会配合美国对华核打击,并曾多次与美国对使用核打击保住香港方面秘密接洽,甚至敲定对中国实施核打击的细节问题。然而,在东南亚殖民地存放核武器的计划遭到当地人民的反对,并且中国于1964年成功试爆原子弹,致使英国对华核打击计划无法实施。直到1997年香港回归后中英之间的核危机才算结束。

珍宝岛事件中以苏联国防部部长格列奇科元帅、副部长崔可夫元帅等人为首的军方强硬派认为要动用核武,苏联还秘密地与美国联系,试探性地提出对中国核力量实施摧毁性地打击。但美国总统尼克松与幕僚认为西方国家的最大威胁来自苏联,苏联对中国的打击,必然会招致中国的全面报复,可能导致全世界的战争,于是美国迅速地将这一秘密内容公开。中国共产党领导人毛泽东迅速采取政治和军事方面多重策略,包含在北京修筑地铁及地下防核炸隧道,最终苏联没有使用核武,1991年苏联解体后,俄罗斯联邦承认珍宝岛属于中国。[44]

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads