热门问题

时间线

聊天

视角

伯罗奔尼撒战争

古希臘戰爭 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

以雅典为首的提洛同盟与军事强国斯巴达为首的伯罗奔尼撒联盟之间的伯罗奔尼撒战争从公元前431年持续到公元前404年,期间因多次停战而中断,最终以斯巴达人的胜利告终。这场战争结束了雅典和雅典式民主的古典时代,并永久地改变了希腊文明。几乎当时所有的希腊城邦都参与其中,战斗几乎遍及整个希腊文化圈。

该战争对古希腊历史和历史研究领域来说都非常重要。因为它是第一个成为历史学描述主题的事件:希腊历史学家修昔底德在《伯罗奔尼撒战争史》中提供了一个详细的当代事件到公元前 411 年冬季之伯罗奔尼撒战争介绍。他分析了战争的起因和背景,成为欧洲史学的典范之一。他的历史著作极大地塑造了今天对伯罗奔尼撒战争进程的认识。公元前 411 年之后的时期,色诺芬后来继续修昔底德未完成的工作,创作了《希腊史》,但没有达到《伯罗奔尼撒战争史》的水平。伯罗奔尼撒战争这个词是后世所提出。修昔底德谈到了伯罗奔尼撒人和雅典人之间的战争。[1]

Remove ads

战争原因

雅典奉行民主制,而斯巴达奉行贵族寡头制。双方在希波战争中并肩作战击败了波斯人的入侵,但战后双方的矛盾逐渐显现。雅典因为海外贸易和藩属国的贡赋,实力日益强盛,其政治影响力对外扩张。以雅典为首的提洛同盟与以斯巴达为首的伯罗奔尼撒联盟的利益和意识形态对抗逐渐升级。

雅典看重海权和贸易,为了维持雅典城与比雷埃夫斯港口的联系,雅典在公元前462-458年在其间修了一道六公里的“长墙”以保障雅典与海港的交通,从而使雅典通过海运源源不断获得物资。

公元前460年,米加腊退出伯罗奔尼撒联盟,投靠雅典。这场冲突从前460年一直持续到前446年,被称为是第一次伯罗奔尼撒战争,一般被看作是伯罗奔尼撒战争的前奏。前446年,双方打了个平手,米加腊又回到了伯罗奔尼撒联盟。在签署和平条约时,双方觉得彼此力量均衡,故决定互相尊重对方的联盟,在冲突情况下由一个裁判来决定谁对谁错。“中立”的城市国家被排除在这和平条约之外,这后来被证明是一个大错。前430年代,在希腊世界的边缘,一根导火线被点燃,其后发生的一系列事件最后引导了战争的爆发。

伯罗奔尼撒战争之前,雅典城邦之间的战争,在陆地上往往用重装步兵之间的对抗决定胜负。重装步兵由公民战士担任,身披防具,手持盾牌和长矛,形成方阵。双方方阵在平坦而开阔的平地上相互冲击。双方的武器和防具都差不多,比拼的是士兵的力气、意志、训练和团队协作。战争是有默认规则的,战败的一方撤退,胜者并不会斩尽杀绝,也不会要求摧毁对方的城邦。而伯罗奔尼撒战争中,这种形式的战争逐渐过时,被更为灵活的轻步兵和远射部队取代,战争的目的也改为杀伤对方的有生力量和经济。

Remove ads

双方的军事力量按其地理环境而各有优势。雅典是最大的海上霸权,其海军最主要优势的是它的三列桨座战船和爱琴海的地理。三列桨战舰是轻型战舰,实际上不能在深海中远航。假如天气变坏,它们必须立刻寻找避风港。最好的避风港是沙滩,但是爱琴海边上沙滩很少,大多数海岸是岩石和海礁,适当的避风港往往是港口城市,因此对于希腊的海军来说,同盟的港口是非常重要的。对雅典来说,提洛同盟对它的贸易和作战同样重要。提洛同盟主要由爱琴海中的岛屿和滨海城市组成。雅典通过海外贸易和藩属国的贡赋,积累了大量的金银财富,比斯巴达的经济力量强。

斯巴达是最强的陆上霸权,它是内陆城邦,以农业为主,农业人口构成了重装步兵的主要兵源,它的重装步兵闻名遐迩,所向披靡。斯巴达的盟友主要是伯罗奔尼撒半岛和希腊中心地区的城邦(科林斯是一个例外)。

因此,雅典尽量避免在陆地上与斯巴达的陆军直接对抗,而斯巴达尽量避免在海上与雅典的舰队对抗。

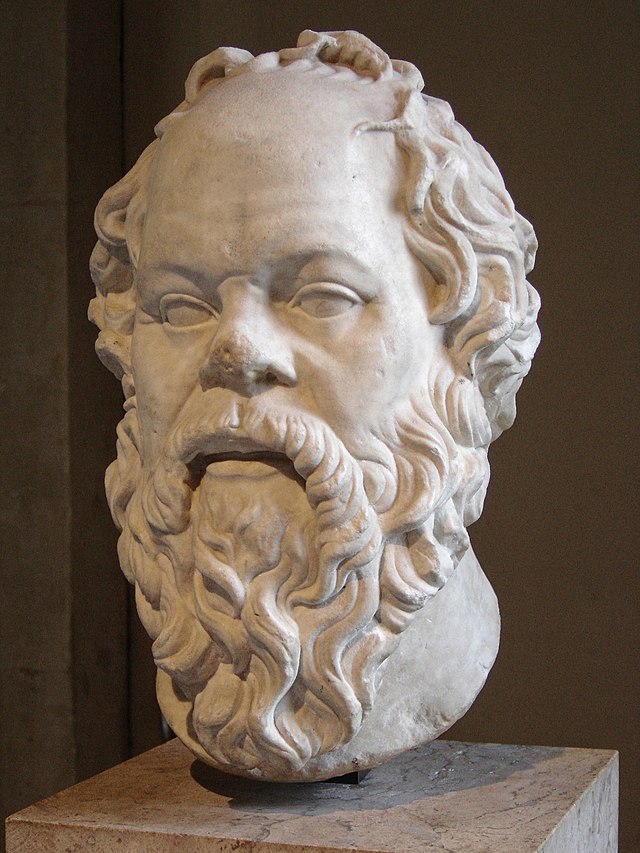

雅典此时正处于其文化的顶峰,哲学家有苏格拉底、柏拉图,剧作家有索福克勒斯、欧里庇得斯等。其政治结构是雅典式民主社会,意识形态倾向于商业从业者和城市居民的利益。斯巴达的政治结构是贵族寡头制,意识形态相对保守,重视农业、轻视商业,外交上亲其他城邦的贵族寡头集团。因此,民主派当政的城邦一般都亲雅典,而寡头派当政的城邦一般都亲斯巴达。斯巴达战胜后立刻在雅典引入了寡头政治。

总结

视角

战争起因的关键在于与斯巴达联盟的科林斯。科林斯与斯巴达联盟,同时它也试图在两个联盟之外保持它对科林斯海湾的霸权控制。约前436年在埃比达姆诺斯(今都拉斯)爆发了一场内战。“民主”派向科林斯求救,而贵族派则向科林斯过去的殖民地克基拉求救。这样这场内战就扩展为科林斯和克基拉之间争夺对爱奥尼亚海的统治权的外战了。科林斯一开始战败后着手建立一支庞大的舰队,雅典开始觉得这已经威胁了它海上霸权的地位。因此雅典于前433年夏与克基拉签署了一个防御条约。由于克基拉本身拥有次于雅典后希腊的第二大舰队。因此科林斯认为这个防御条约违反了雅典与斯巴达间于前446年签署的和约。

同年由于另一个冲突,因此雅典的公民大会决定对米加腊采取禁贸政策。米加腊是第一次伯罗奔尼撒战争的起因,因此那次战争结束后它与雅典之间就处于非常紧张的情况。同时,米加腊也是伯罗奔尼撒联盟的成员,所以它与科林斯一起要求斯巴达行动。一般认为这次禁止贸易的决定是战争的直接原因,因为斯巴达受限于经济力量的弱势而不得不行动。当时的人也抱持着相同的看法,例如当时的希腊剧作家阿里斯托芬便认为雅典的领导人伯里克利想通过这场战争来分散雅典内部的政治困难:

不幸的源泉是菲迪亚斯的丑闻

伯里克利怕他也会遭到同样的不幸

因为他害怕你们的愤怒和你们的无情

为了保护他自己,他投入了那颗小小的火星:米加腊法令

以此点燃了焚烧我们的城市的大火——阿里斯托芬,《平安》,第605句,前421年首演[2]

第三个导火线是卡尔息底斯半岛上的波提狄亚。这座城市是提洛同盟的一员,但它与它的母城科林斯的关系也很好。当雅典要求它驱逐科林斯的官员和拆除它的护港城墙时,它拒绝了这些要求并退出了提洛同盟。但科林斯的帮助也未能防止提洛同盟在很短的时间中将它重新收归己有。

就如修昔底德已经认识到和强调过的那样,以上冲突是战争的导火线,而战争的根源是斯巴达对雅典日益强大,影响力不断扩张的恐惧。

前432年夏,斯巴达的盟友要求斯巴达阻止雅典的扩张行为。雅典与斯巴达进行了外交谈判,斯巴达认为雅典违背了前446年签署的时限为30年的和约。伯里克利决定冒险,他想强迫斯巴达承认提洛同盟的霸权;而斯巴达则怕它假如不行动的话它的同盟者会退出伯罗奔尼撒联盟,它不得不考虑它的同盟者的利益。最终外交谈判失败,战争爆发。

学术界对战争的罪魁的问题至今争议不休,可以确认的是,当时各国政治上不稳定,对外施行强力政策,以及过高的追求荣誉的意念造成了一种最终导致战争爆发的气氛。修昔底德是这样描写这个气氛的:

这边和那边对这场战争都抱有很大的希望,所有的人都想在战争中奋勇当先──这是可以理解的:开始的时候人人热情洋溢,在伯罗奔尼撒有许多年轻人,在雅典也有许多年轻人,他们还从未见识到过战争,所以他们都想参加战争。希腊的其它城市都关注着这两座城市之间的交兵……大多数人站在斯巴达的那一边,因为斯巴达将自己说成是希腊的解放者……大多数人恨雅典,部分希望摆脱雅典的控制,部分害怕落入雅典的控制。

Remove ads

战争过程

一般伯罗奔尼撒战争被分为三个阶段:

- 从前431年到前421年的阿希达穆斯战争,这个时期是以斯巴达的国王和将军阿希达穆斯二世命名的

- 从前421年到前413年的尼西阿斯和约

- 从前413年到前404年雅典战败的第二次战争

斯巴达采用当时的常用战术,在麦子成熟的季节去捣毁雅典的庄稼,进而寻求与雅典陆军决战。因为雅典的海军强而陆军弱,所以伯里克利将雅典城外的居民(主要是拥有田产的农业人口)撤入雅典,坚守不出。通过“长墙”运输粮食,保障城内的供给。而让雅典强大的舰队来攻击伯罗奔尼撒和对它们的海港实行封锁,用这个方法来消耗斯巴达。由于当时的攻城技术还无法攻破雅典的城市防御系统,因此斯巴达并不攻击雅典城,只能毁坏周边的庄稼和橄榄树,限于当时的技术条件,并不能对雅典周边的田产造成永久性的毁灭,而雅典会派武装骑兵出城骚扰斯巴达的毁坏行为。双方僵持数周后,斯巴达撤军。此后类似的相持年年都发生,直到雅典俘虏了一批斯巴达贵族为人质,斯巴达的骚扰才暂时停止。雅典也对米加腊进行过陆上袭击,但这些袭击的效果不大。前424年米加腊的两个海港被雅典占领,但在战争的最后几年里雅典又将它们丢失了。

雅典的“长墙坚守”策略在雅典内部有很大争议。无法保卫雅典周边的田产本身就是雅典霸权的耻辱,而农场主并不愿意看到自己的田产被毁坏而自己在城中无所事事,入城的难民与本地人之间难免发生冲突。另外伯里克利没有预计到大量人口入城带来的疫病流行。当时的人不知道城市公共卫生的重要性。前430年在雅典爆发了瘟疫,约四分之一的居民死亡,伯里克利死于前429年。疫病可能是鼠疫,也可能是某种流感、霍乱或伤寒,也可能是一种已经消亡的传染病。

Remove ads

伯里克利死后新一代政治家上台:克里昂是极端民主和侵略性政治的支持者,尼西阿斯支持与斯巴达谈和,他更加代表富人的利益。不过两人都不是传统贵族的成员,比起贵族,他们更加强烈地将公民大会用做政治工具。由于雅典周围的居民此时都躲到长墙后面,因此极端民主派加强补助赡养费的要求也被通过。后来这些补助穷困社会成员的费用成为雅典的一个非常沉重的负担。

此后几年中也没有任何决定性的结果,但雅典得以封锁科林斯海湾,这样伯罗奔尼撒联盟的舰队基本上就没有什么作用了。前428年列斯伏斯岛上的米蒂利尼退出提洛同盟,但很快又被迫重新加入。前427年拉凯斯组织了雅典的第一次西西里远征,但它对战争的结果没有任何影响。

前425年雅典获得了一个胜利:一支雅典军队在德莫斯特尼斯的领导下在伯罗奔尼撒西岸的皮洛斯登陆,虽然他们未能围攻斯巴达,但在斯发克特里亚战役中他们俘虏了120名斯巴达贵族。克里昂始终要求在皮洛斯斯巴达决战,因此这次胜利成为了他的胜利。由于斯巴达对他们被俘的贵族担心,因此它愿意与雅典谈和,但在克里昂的影响下雅典向斯巴达提出了斯巴达无法接受的条件,因此和谈没有成功。

修昔底德观察到战争时的道德败坏,作为例子,他提到了克基拉地区,战争爆发后那里很快爆发了一场血腥的内战。 此外,不论是雅典方抑或是斯巴达方都在战争中发生了战争罪行:受难的除了有叛离雅典的同盟者之外(BC427年米蒂利尼),也有中立的城市国家(比如前416年米洛岛)斯巴达则有围攻普拉提的罪行。雅典自豪的公民大会却在对这些城邦的处理抉择上起了糟糕的作用,除了决定提高同盟者的交费和加强对它们的组织之外,还常常被有心人士诱导,作出不理智的选择。

由于斯巴达人担心雅典会对他们的俘虏采取报复行为,因此他们不敢再对雅典的郊区进攻。斯巴达建立一支自己的舰队的计划也没有成功,因此他们决定采取一个新的战略:进攻雅典的同盟者。

前424年非常出色的一位斯巴达将军布拉西达开始在色雷斯行动,他在作战中使用了斯巴达的奴隶——黑劳士,他说,假如他们帮助他作战,他就给他们自由。布拉西达的口号是“自由和自主”,他与马其顿的国王佩尔笛卡斯二世达成了一个同盟。马其顿至此为止在作战双方间持中立。此外斯巴达人还占领了雅典在这个地区最重要的基地安菲波利斯。同年雅典在一场与底比斯的陆战中战败。布拉西达的远征击中了雅典的一个要害,因雅典的粮食、金、木头是从今天的乌克兰进口的,而色雷斯是这个运输的必经之地。面临此局面,雄心十足的克里昂依然坚持他的强硬政策,而尼西阿斯则主张与斯巴达达成一个协议。最终双方虽然达成了一个停火协议,但谁也没有遵守的意愿,因此协议成为了一张废纸,战事又再次爆发。

前422年克里昂死了,斯巴达虽然占领了安菲波利斯,但它最优秀的将军布拉西达也在这场战役中阵亡,由于双方的强硬派领袖都已逝世,和谈终于有了希望。这个和平条约是由尼西阿斯谈判得成的,因此被称为尼西阿斯和约。

Remove ads

尼西阿斯和约为公元前421年伯罗奔尼撒战争中,雅典及斯巴达缔结的五十年休战条约,由于雅典参加和谈的代表是尼西阿斯而得名。

雅典及斯巴达交战十年之后,双方均有商谈和议的想法,而后者希望和平的心思更为迫切。斯巴达本想通过摧毁雅典的土地这个办法把对手的力量完全消灭,可他们逐渐认识到战争并没有像他们所期望的那样发展。而在安菲玻里一役中,雅典主战将领克里昂战死;斯巴达主战派领袖伯拉西达在作战中受伤,双方主战将领的伤亡使和约的签订成为可能。透过雅典和斯巴达两个有力政治家的努力,直接促成了和约的实现,一个是波希战争期间希腊联盟统帅波桑尼阿斯的儿子普雷斯托安那克斯,他是当时斯巴达的国王;另外一个就是尼西阿斯。

尼西阿斯和约的宗旨是保持双方的均衡,主要内容有:

- 同盟的双方互相交换在战争中俘虏的人们并且交回侵占对方的土地。

- 发生争执时,应依照双方所同意的办法,采取宣誓或法律手续解决之。

- 各城邦应当是独立自主的,有关人民和土地的问题都应按照当地的风俗习惯处理。

然而,双方都没有完全实现这个和约的内容,斯巴达并未放弃它在色雷斯占领的据点,继续驻军在安菲坡里斯,而且斯巴达人根本不想将它还给雅典,而雅典也不愿放弃它在伯罗奔尼撒的据点皮洛斯。因此很快的,雅典及斯巴达双方又开始表示不满。

除此之外,斯巴达的同盟者,尤其科林斯和底比斯也不满意和约的内容,它们的利益完全没有被提及。这在伯罗奔尼撒联盟内部造成了很大的压力,因此在尼西阿斯的调协下斯巴达与雅典达成了一个联盟,但实际上这个联盟没有任何实际的意义,因为斯巴达的敌人阿尔戈斯,同样是一个民主城市,也与雅典达成了一个反斯巴达的同盟。雅典的政治家阿尔西比亚德斯来自雅典最老的贵族家庭,他积极准备与斯巴达作战,不断地打破尼西阿斯的和平努力。因此斯巴达再次加强它与底比斯和科林斯之间的联盟,这两座城市都没有加入阿尔戈斯的反斯巴达联盟。

这样一来斯巴达就有空来对付阿尔戈斯了,而雅典则正在喘息和着手解决色雷斯的问题。阿尔戈斯未能从斯巴达的虚弱阶段中获得任何好处,前418年它的军队在马提尼战役中被斯巴达击败,而雅典则于前416年加固了它对提洛同盟的控制。

尼西阿斯和约签订一年后,雅典主战派首领阿尔西比亚德斯时任军事指挥官,他提出了远征西西里、意大利和迦太基的冒险计划,于是战事再起,和约被撕毁。在相互的斗争中,希腊城邦普遍衰落,最终被希腊城邦北部的马其顿所征服。

在这段彼此恢复的时间里,阿尔西比亚德斯在公民大会上获得越来越多的支持者,待时机成熟时,他提出了一个大胆却也危险的计划:远征西西里岛,除了夺取岛上的粮食之外,也期望将提洛同盟的影响扩张到岛上,此提案获得了大量赞同的声音。此时赛格斯塔和岛上的其它一些城市国家正与岛上的霸权锡拉库萨作战,于是阿尔西比亚德斯利用其向雅典提出的求救作为借口开起争端。尼西阿斯认为此行动实在太危险而抱持反对意见,但即使他呼吁公民保持理智,最终阿尔西比亚德斯还是在群众中获得了足够的支持以发动战争。然而,雅典的远征的开始就有不祥之兆:市里的赫耳墨斯神像被不明人士破坏,这个事件被看做是对雅典的民主的一次挑战。有人怀疑这是阿尔西比亚德斯干的事,但此论点毫无根据,因为阿尔西比亚并没有因此获得任何好处。最终雅典人决定不控告阿尔西比亚德斯,事情虽告一段落,但此事还是在人们的记忆中留下了一个疙瘩。

于前415年,由三位统帅阿尔西比亚德斯、尼西阿斯和拉凯斯的领导下,一支由134艘三列桨战舰和约5000名长矛兵组成的庞大的舰队出发了。整个远征队有约32000人(6400陆军和25000多名划桨手)。雅典本身提供了100艘三列桨战舰和1500名长矛兵,这是一座城市所能组织的最大一支远征舰队了。然而,在雅典人获得了第一次激战后的胜利后,阿尔西比亚德斯还是因为损坏赫耳墨斯像的旧事被叫回雅典等待审判,同时他还被控犯了亵渎宗教的罪(据说他嘲笑了依洛西斯秘密仪式)。阿尔西比亚德斯因此逃亡到雅典的对手斯巴达那边,就战争的结果看来,强迫阿尔西比亚德斯倒戈成为了雅典灾难的开始。

接下来,雅典远征军围攻锡拉库萨,但并没能完成包围圈,雅典的海军虽然很强,但对攻城战没有太大帮助。陆战中,锡拉库萨的数千骑兵不断袭扰希腊步兵和攻城部队,而雅典人只带了30骑兵,导致战场十分被动。拉凯斯又阵亡,三位统帅只剩下对这次远征持保留态度的尼西阿斯。锡拉库萨虽没有从斯巴达获得多少资源的帮助,但派出了战略家基里普斯此事最终被证明为正确的一步棋。尼西阿斯向雅典求援,要求公民大会或者派更多的援助,尤其是骑兵,或者结束远征,全军撤回雅典。雅典的公民大会决定不撤军,由统帅德莫斯特尼斯增援西西里。前414年,雅典再派出了德莫斯特尼斯作为增援,但并没有补充足够的骑兵。前413年锡拉库萨的海港战役中,雅典人的舰队遭受溃败,让他们差点失去退路,对锡拉库萨的包围溃散,使雅典人不得不撤退,不过为时已晚。大多数的部队在撤退中被俘,大量的士兵死于俘虏营中,尼西阿斯和德莫斯特尼斯被处死。

对雅典来说,西西里远征是一次大灾难,毕竟,这场战争所需的资源远远地超出了它的能力。

自从西西里远征的灾难之后,雅典的力量再也没有恢复过来。由于前414年时,雅典在无正当理由下对斯巴达主动袭击,让斯巴达找到借口,宣称尼西阿斯和约被雅典单方面撕毁,因此斯巴达立刻采取进攻。在阿尔西比亚德斯的建议下,他们占领了雅典附近的德克莱亚,以此为据点,斯巴达的军队对雅典的郊区进行劫掠。此时的雅典实质上已遭到围困,也有上千的奴隶逃到斯巴达手中。然而,更严重的是雅典的牲畜供应遭受打击,因雅典的牲畜主要在埃维亚,但由于陆路被斯巴达切断,这些牲畜只能从海路被运入,再加上城墙必须不分昼夜地守护,需要耗费大量人力,再再都在无形中增加了雅典居民心理压力。

其次于同一年,雅典在小亚细亚支持了一场当地的叛乱,并因此与波斯帝国吵翻,就此时的局面而言无疑为严重的外交错误。波斯帝国因此与斯巴达开始外交折冲,最终双方达成协议,斯巴达将小亚细亚退让给波斯,作为交换,波斯每年向斯巴达付一定数量的金钱资助。

许多提洛同盟的同盟者也利用了雅典这时的困难情况,于前412年开始,他们陆陆续续退出提洛同盟,缺乏力量的雅典对此再也无能为力。最终,斯巴达使用波斯的钱建造了一支自己的舰队,并在爱琴海中颇有胜绩,可惜仍未能击败雅典的舰队。

实际上,波斯并不十分忠于它与斯巴达达成的协议,作为一名旁观者,波斯自然希望靠斯巴达与雅典之间的拉锯战中渔翁得利。据说是阿尔西比亚德斯鼓励波斯采取如此态度,因为他这时在斯巴达不再那么受到景仰(因有流言指控他勾引了斯巴达国王的妻子)。

雅典面临了危机,斯巴达的军队已经登陆了小亚细亚,此时的雅典不仅仅政治上的气氛非常紧绷、战场上的形势也不乐观,再者,战争失利的同时也导致了经济困难,连留下来的最后储蓄都被动用了。

这是公元前411年寡头宪法政变之前的情况:多个以萨摩斯岛为基地的舰队的指挥官比较倾向于寡头政权,他们认为雅典的民主制度是西西里远征和其巨大损失的原因,因此他们组成了联盟。阿尔西比亚德斯此时随著波斯的舰队在爱琴海行动,他也支持这些军官的看法。由于他在波斯的地位不稳,他打算再次易帜回到雅典。因此他试着让这些军官相信:假如一个寡头政权上台治理雅典的话,波斯也会同意与雅典达成协议。

这些政变者有组织地计划行动,他们首先与雅典倾向寡头政权的贵族取得联系。让这些贵族在公民大会上宣称当时的宪法不符合战争时代的需要。他们所传播的恐惧和不安最终使得公民大会同意建立一个编写新宪法的委员会。

如此一来,寡头派在前411年春成功的剥夺了公民大会的权利,并设立了一个由400人组成的议会,这个议会的目的是建立一个全新的宪法。在此宪法中只有5000人在公民大会中有表决权,此外,停发市民的赡养费。但此5000人的议会从未召开,因此事实上这400人的议会掌握了雅典所有的权力(公元前411年5月和6月)。由于斯巴达此时正于战场处于优势,因此它根本不想与雅典达成和平。这场政变最后既没有使波斯同意与雅典达成一个协议,也没有能够与斯巴达达成和平协议。

由于舰队里的划桨手仍大多数属于民主派而非寡头派,因此这次政变很快就被抹平了。仅仅几个月后,这400人的议会就失去了它的权力,5000人的议会正式召开。公元前410年中民主制被重新建立,赡养费也重新发付。由于波斯没有与雅典达成协议,因此在萨摩斯岛上的寡头派放弃了阿尔西比亚德斯,但阿尔西比亚德斯投奔到民主派的阵营,成为了民主派在萨摩斯岛上的首领。

在波斯人的资金援助下,斯巴达人终于建立起一只舰队,与雅典在海上交锋。双方互有胜败,但斯巴达可以源源不断地补充新的舰船和桨手;而雅典因为之前的失利,财政变得十分紧张,不能有效补充损失的舰船。雅典人的心理也变得绝望,因为每一艘战船和每位桨手都变得无比珍贵。

阿尔西比亚德斯回到雅典之后,雅典又在战场上获得了一系列胜利,比如公元前410年在基齐库斯,因此斯巴达又同意进行和平谈判了。但在此时于雅典,正好处于极端民主强硬派当权之时刻,因此雅典拒绝了斯巴达的建议。运气似乎又回到了雅典这一方:阿尔西比亚德斯成功的强迫许多离弃提洛同盟的同盟者回到同盟中,其中包括战略要地拜占庭,此外,雅典还与腓尼基签署了一个停火协议。阿尔西比亚德斯于前408年夏以胜利者的姿态凯旋雅典,虽然他曾经叛变雅典,但这时他被选为战略家,获得了无限制的海陆军指挥权。

公元前407年有经验的斯巴达将军赖山德尔被派到小亚细亚,他试着与驻在小亚细亚的波斯长官通讯,波斯终于放弃了它的坐等政策,斯巴达获得了它所需要的一切。同年,雅典在小亚细亚的军队被赖山德尔击败。虽然此战役并非由阿尔西比亚德斯指挥,但雅典人显然不再信任他,便将其撤职。

赖山德尔的任期此后不久就到期了,因此他也被撤回斯巴达。他的继承人与波斯之间的关系相对没有那么亲密。即使如此,斯巴达人仍旧在勒斯波思岛将雅典的舰队围困住了,雅典聚集了所有的力量派遣了一支增援舰队,最终在阿吉纽西群岛,两支舰队进行决战。这是希腊人之间进行的最大的一次海战。雅典军队获得全胜。但由于一些雅典的落水的水手并未被营救,因此战争过后,雅典公民议会对八名将军开庭审判、追究责任,除两名将军逃走外,其余六名将军被处死,如此一来,雅典自己消灭了自己最有经验的军事家。

公元前405年雅典的舰队中了赖山德尔的圈套,在伊哥斯波塔米战役中战败。从此,雅典再也没有完整的舰队了,赖山德尔控制了海洋。雅典城于战败后慌乱一片,此时的征服者成为了被征服者,雅典人害怕他们将同样遭受过去他们对被征服者所施加的恶劣待遇。此时,只有萨摩斯岛还站在雅典这一边,其它的同盟者不是退出了同盟、就是被斯巴达征服了。赖山德尔派他的舰队到萨摩斯岛(萨摩斯岛的居民此时终于获得了雅典的公民权,然而已经为时过晚,雅典在此前对待它的同盟者就象对待被征服者那样)。其它斯巴达舰队则进军比雷埃夫斯。在雅典城外两支斯巴达军队汇合。雅典城被彻底包围、城内又挤满了难民。最后于公元前404年春,雅典投降。[4][5]

战争后果

伯罗奔尼撒战争是一场非常残酷的战争,在战争期间,内政与外交息息相关。战争的结果虽使雅典丧失其强国地位,但战争的结束也给人们带来许多新的希望,尤其是经历耗日费时的战争之后,人民对和平和自由的渴望。

色诺芬是这样来描述雅典的投降:

雅典接受和平条约后,赖山德尔进入比雷埃夫斯。那些被流放的人回到他们的家园,在笛子音乐的伴随下,大家欣乐开始拆除城墙,因为大家相信,从这一天开始希腊的自由。

“长墙”被拆除,提洛同盟被解散。雅典的舰队除12条船外全部被交出。亲斯巴达的三十人僭主集团开始治理雅典(不过这个政权在前403年就又被废除)。在爱琴海上到处都设立了亲斯巴达的政府,斯巴达则在各处驻兵。虽然科林斯和底比斯希望摧毁雅典,但最终没有实现,因为斯巴达不希望留下一个权力真空。斯巴达也有它自己的难处:它以自由和自主为口号介入战场,却向波斯出卖小亚细亚的城市。如今它又不想将这些城市让给波斯,因此它不得不与波斯作战直到公元前386年,事实上,波斯才是这场战争中最大的得利者。波斯与斯巴达的战争一直到公元前386年才结束。

这场战火从西西里岛到小亚细亚、牵涉该地区所有国家的“古代世界大战”过后希腊的经典黄金时代也结束。伯罗奔尼撒战争是希腊历史上的一个转捩点。希腊的城市国家此前就已经不稳定的均衡关系彻底被打破。公元前4世纪雅典虽然能够重建提洛同盟,但这个同盟与第一个同盟相比就逊色多。

但斯巴达的霸权也只持续数十年,战前的形势始终未能复原。在这个时代的终了,出现雄心勃勃的马其顿国王腓力二世。他的儿子亚历山大大帝随后征服了当时已知的世界边界。

流行文化

下列游戏在内容或故事架构中使用了伯罗奔尼撒战争作为背景:

参看条目

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads