热门问题

时间线

聊天

视角

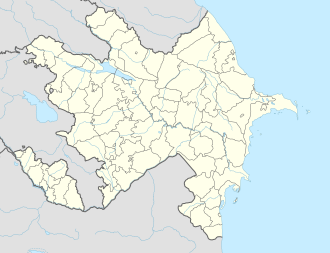

博尤克加拉德拉西

阿塞拜疆舒沙区的一个村子 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

博尤克加拉德拉西(阿塞拜疆语:Böyük Qaladərəsi,或翻译为大加拉德拉西),阿塞拜疆舒沙区的一个村子,是加拉德拉西乡的行政中心[2][3]。

历史

中世纪时,舒沙城脚下的山谷被称为“卡拉德拉西”,源自于阿拉伯语的“Kala-i-Dara”。“卡拉”(qala)一词源自苏美尔语中的“eqan”,意为“坚固的”或“有围栏的地方”,该词在叙利亚语中作“akil”,在阿卡德语中为“ekallu”,在亚美尼亚语中为“anqel”,在阿拉伯语中为“قلعة”(qalea),在波斯语中为“قلعه”(ghale)[4]。

17世纪,以曾救活很多人的乡村医生名字命名的圣潘泰隆修道院(монастырём Св. Пантелеона)建成。1828年,一些亚美尼亚人从伊朗迁居此地,并形成了两个以“加拉德拉西”命名的村庄,既梅茨加拉德拉西和波克尔加拉德拉西,“梅茨”和“波克尔”分别为亚美尼亚语中的大和小。19世纪,圣母教堂(Սուրբ Աստվածածին)建成[1]。苏联时期,该村称“梅茨加拉达拉西”(Метсгаладараси)[a],也被称为“霍赫尼肯德”或“基洛夫”,阿塞拜疆语称“梅茨加拉杰列西”(Metsqaladərəsi[6], Метсгаладәрәси[7]),隶属于阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国纳戈尔诺-卡拉巴赫自治州的舒沙区[7]。

1991年9月2日,在纳戈尔诺-卡拉巴赫自治州和邵武勉区人民代表委员会联席会议上,通过了一项关于在纳卡州和邵武勉区成立纳戈尔诺-卡拉巴赫共和国的独立宣言[8]。1991年11月26日,阿塞拜疆最高苏维埃通过《关于废除阿塞拜疆共和国纳戈尔诺-卡拉巴赫自治州的法律》,根据该法律,舒沙区成为阿塞拜疆共和国直属区[9][10][11]。

在1991年5月苏联解体前夕,苏联内务部队和特别用途机动单位在阿塞拜疆的西部亚美尼亚人聚居地区开展的一项名为“圆环行动”的军事行动,该村的亚美尼亚族居民被驱逐出境。1992年5月,亚美尼亚武装部队控制该村,随后居民返回该村[12]。随后,该村被不受广泛承认的纳戈尔诺-卡拉巴赫共和国控制。1992年12月29日,阿塞拜疆共和国议会决定,将该村村名从“梅茨卡拉杰列西”(Metsqaladərəsi)改为“博尤克加拉德拉西”(Böyük Qaladərəsi)[13],“博尤克”在阿塞拜疆语中意为大。然而,根据实际控制该村的纳戈尔诺-卡拉巴赫共和国(阿尔察核共和国)的行政区划,该村庄被称为“梅茨申”(Հին Շեն, Mets Shen),隶属该国的舒沙区[14]。

2020年,第二次纳戈尔诺-卡拉巴赫战争爆发。11月10日签署停火协议后,该村庄仍由亚美尼亚武装部队控制。12月14日,阿塞拜疆武装部队包围该村与临近的基奇克加拉德拉西村,并控制了通往拉钦-舒沙高速公路的唯一道路[15]。12月14日晚上,俄罗斯维和人员抵达该地区并建立新的观察哨[16]。其后,该村居民陆续迁离[17]。

2023年9月19日至20日,阿塞拜疆武装部队在卡拉巴赫开展军事行动,收复该村[18]。

Remove ads

人口与经济

高加索历1910年到1908年,该村的人口约3,900人,大多数是亚美尼亚族[19]。到1914年初,有1,130名居民,仍以亚美尼亚人为主[20]。截至1933年1月1日,该村有245户,共1176人,全部为亚美尼亚族[21]。

2005年,该村有居民92人[22],2008年有96人,2009年有92人,2010年有106人[23],2015年有116人[1]。截至2020年第二次纳戈尔诺-卡拉巴赫战争前,该村居住着约120人,主要从事农业、 养牛和养蜂业。全亚美尼亚基金会曾利用来自黎巴嫩和亚美尼亚慈善家的捐款,为该村的农村社区中心建造了一座两层楼的建筑,以容纳村政府、医疗中心、图书馆和庆祝厅[24]。

备注

参考

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads