热门问题

时间线

聊天

视角

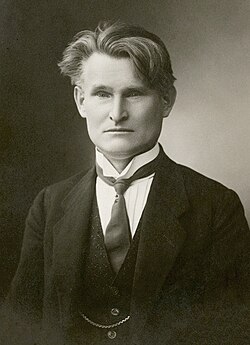

卡齐斯·格里纽斯

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

卡齊斯·格里紐斯(立陶宛語:Kazys Grinius,發音:[kɐˈzʲiːs ˈɡʲrʲɪnʲʊs] ⓘ;1866年12月17日—1950年6月4日)是立陶宛社會活動家、政治家以及醫生。在沙俄帝國統治時期,他積極為維護和恢復立陶宛文化做了不懈努力。一戰後期,1918年2月16日,《立陶宛獨立法案》的簽署標志著立陶宛脫離俄國宣布獨立。1920年6月19日至1922年2月2日格里紐斯擔任立陶宛第五任總理[1],1926年6月7日至1926年12月17日的半年期間,他擔任了第三任立陶宛總統。1941年納粹德國入侵立陶宛時,格里紐斯因反對外國佔領立陶宛而拒絕與德國人合作遭到放逐。1944年蘇聯軍隊重新佔領立陶宛之後,他與家人逃離立陶宛,1947年移民美國。在納粹大屠殺期間,他和妻子為立陶宛境内的猶太人提供了很多幫助,2015年,格里紐斯本人被立陶宛政府追授“立陶宛拯救十字勳章”[2],同年,以色列追授他和他的妻子為“國際義人”。

此條目需要补充更多来源。 (2025年7月1日) |

Remove ads

早年生活

格里紐斯祖上是立陶宛貴族的“什拉赫塔”,在16世紀的“沃洛克改革”期間,1580年,格里紐斯祖上搬遷至蘇瓦爾基亞。卡齊斯·格里紐斯1866年12月17日,出生於沙俄帝國統治下的奧古斯托夫省,靠近馬里揚波萊的一個叫做“瑟勒馬(Selema)”[3]的小村鎮。格里紐斯是父母所生的11個孩子當中排行第三(有兩個孩子在襁褓中夭折)。他的父親文卡斯·格里紐斯(Vincas Grinius)(1837-1915) 是一位擁有15公頃土地的農民,也是作家和一月起義的領袖米卡洛尤斯·阿克萊蒂斯侄子。文卡斯·格里紐斯能説流利的俄語、波蘭語, 擁有一個小型圖書館,藏有祈禱書和立陶宛作家勞裡納斯·伊文斯基斯、莫提耶尤斯·瓦蘭丘斯以及立陶宛著名工程師彼特拉斯·維萊希斯等名家的著作。格里紐斯的母親 (Ona Griniuvienė)(1839-1919 年)是一個嚴謹、虔誠的天主教徒[4]。格里紐斯的兩個兄弟姊妹(Jonas Grinius) (1877-1954)[7]、(Ona Griniūtė-Bacevičienė )(1884-1972)在沙俄帝國對立陶宛實行的“書刊禁令”期間,無視禁令,私藏和偷運立陶宛文書籍。Ona的侄子Vytautas Bacevičius-Vygandas是立陶宛自由軍、波维拉斯·普莱查维丘斯麾下的立陶宛國土防衛軍的軍官,也是立陶宛游擊隊“陶拉斯(Tauras)”軍區的總部主任。

Remove ads

格里紐斯自幼受父母的教育熏陶,母親教他閲讀,父親教他寫算。在他9歲的1876年,格里紐斯開始就讀烏茲基尼的俄語小學,三個月後,轉到古德萊伊的一所學校。在他12歲那年被“馬里揚波萊中學”錄取。由於立陶宛語在該地區並未被禁止,而是作為學校的選修科目,因此格里紐斯在三年級開始上立陶宛語課之前,大多與同學說波蘭語。他的老師是彼特拉斯·克里奧丘納斯,一個“立陶宛民族復興運動”的活動家。受到1883年立陶宛第一份報紙《Aušra》的影響,格里紐斯與未來的詩人喬納斯·馬奇斯·凱克斯塔斯(Jonas Mačys-Kėkštas)出版了他們自己的報紙《黎明前》(Priešaušris)。格里紐斯也堅持以立陶宛語而非波蘭語進行祈禱。並開始走私《Aušra》及其他非法刊物,這些被認爲的非法刊物有時甚至親自從普魯士運來[5]。

1887年中學畢業後,格里紐斯開始在莫斯科國立大學攻讀醫學,並成為立陶宛學生秘密社團的成員。他從1889年起一直擔任該組織的主席,直到畢業為止。該社團組織學生進行自我教育和自給自足,發行立陶宛新聞報刊并與與拉脫維亞和波蘭學生社團合作。在此期間,格里紐斯倡議將學會抽獎贏得的300盧布用於出版立陶宛語書籍,學生隨後成立了立陶宛語書籍出版基金 (立陶宛語:Fondas lietuvių knygoms leisti)。格里紐斯同時還在美國發行的立陶宛文報紙《立陶宛之聲》上發表了第一篇文章。1888年,時年22歲的格里紐斯與文採斯·庫迪爾卡及其他六人參加了在 馬里揚波萊舉行的所謂立陶宛民主人士第一次會議,並決定開始出版立陶宛文報紙《Varpas》(鐘聲的意思)。 1893年,他被選為“Varpininkai”的期刊組委會成員,並組織出版了以農民爲發行對象的《Ūkininkas》(農民的意思)報刊。他還與其他學生一起編寫了《古代立陶宛人簡史》(立陶宛語:Trumpa senovės Lietuvių istorija),於1892年在蒂爾西特(今天的加里寧格勒州的蘇維埃茨克)出版。在學校放假時,格里紐斯游走立陶宛各地散發立陶宛報紙,收集民間傳說,並領導反對國家政府洗腦宣傳的活動。後來,因爲他參與了“1899年俄國學生罷課運動”被關押在布提爾卡監獄9天。1892年,明斯克爆發霍亂時,他作爲實習醫生參加醫療救治活動。在大學學習期間,他一直過著清貧的生活。畢業之後,也無法在明斯克安家立足,因此在里海當了大約九個月的船醫[6]。

1894年他回到立陶宛之後,先是在馬里揚波萊的一家診所做義診,之後他搬到了庫迪爾科斯-瑙梅斯蒂斯,並協助建立了“立陶宛人民社會民主黨”。從1898年到1902年,他一直住在皮爾維斯基亞,并成爲了當地最大的“立陶宛書籍走私幫”,1897年至 1899年,他成爲《Ūkininkas》(農民的意思)報刊的主編。由於他在馬里揚波萊地區宣揚立陶宛文化而遭到沙俄政府的短暫拘捕,而他的家鄉蘇瓦爾基亞成爲了立陶宛文化運動的中心[7],他發起了向蘇瓦烏基省省長聯名簽署的請願書。1905年,他在維爾紐斯生活了一年,在這期間,他創立一個爲時不長的立陶宛文報紙《燈光》(Šviesa),並組建了社團,以推動建立陶宛語學校,推廣立陶宛文出版物的發行等多項活動。1906年當他回到馬里揚波萊的時候,他和妻子被當局囚禁了兩周[8]。他為立陶宛文化奔走呼號的行動雖然不斷遭到沙俄當局的打壓,但是他沒有屈服。1908年沙皇當局對該社團進行了一次搜查,格里紐斯和其他許多人被逮捕並關進了卡爾瓦里亞的監獄。之後,格里紐斯和家人被勒令離開馬里揚波萊,他們搬到了維爾紐斯。他組建的社團也於 1911年為完全取締[9]。

1906年,他撰寫的一篇題為《立陶宛正確的土地管理》(Teisingas žemės valdymas Lietuvoje) 的文章以獨立書籍的形式出版,其中包含了在日後的“立陶宛立憲大會”中關於對立陶宛土地改革的構想。在維爾紐斯的1908年至1910年期間,他與加布里爾·佩特克維切特·比特一起創辦了《立陶宛新消息》(Lietuvos žinios)報刊,1910年,他又與阿爾比納斯·瑞姆卡一起主編《立陶宛農民》(Lietuvos ūkininkas)。持此之外,他還出版了植物學、醫學和歷史等專題的書籍。

Remove ads

一戰時期

1915年的一戰期間,格里紐斯和家人從靠近前綫的立陶宛轉移到遠離戰場的高加索地區。這段期間,格里紐斯先是在納利奇克,然後在格羅兹尼的一家傷兵醫院擔任主治醫生,在高加索期間,他還特別關照來自立陶宛的戰爭難民。1917年,格里紐斯與喬納斯·亞布隆斯基斯、普拉納斯·馬紹奧塔斯一道,在沃羅涅日成立了“在俄羅斯的立陶宛人民最高委員會”(Supreme Council of Lithuanians in Russia),其目的是將所有立陶宛的政黨聯合在一個新的權力架構之下。俄國内戰爆發後,格里紐斯和家人移居到基斯洛沃茨克,在1918年10月8日發生的紅軍與白軍之間的交戰中被捲入戰火,他的妻子和女兒被來自布爾什維克方面的槍彈擊中,妻子當場身亡,女兒也最終傷重不治。埋葬了母女二人後,格里紐斯領著兩個兒子小卡齊斯(Kazys)和喬吉斯(Jurgis)來到了新羅西斯克,從那裏乘船穿越黑海、地中海最後來到法國,他的小兒子喬吉斯在這次旅途奔波中病倒,最後於1919年在法國南方去世並下葬在那裏。

Remove ads

政治生涯

1919年,格里紐斯擔任總部設在巴黎的“立陶宛遣返委員會”主席,該委員會幫助在德國的立陶宛戰俘返回家園。同年,他回到立陶宛,以立陶宛人民社會民主黨 (Popular Socialist Democratic Party)和農民聯盟 (Peasant Union) 之間兩黨共同領袖身份,準備參加“立陶宛立憲大會”的選舉。在競選期間,他積極主張召開《立陶宛獨立法案》中提及的國會,以決定國家結構的性質,他以愛沙尼亞人在1919年已經選出國會為例,批評右翼政黨“立陶宛基督教民主黨”試圖延遲召開國會。1920年,他被選入馬里揚波萊市議會,並擔任議會議長。“攷那斯兵變”發生後,他敦促總統安塔纳斯·斯梅托纳盡快舉行選舉。在4月14日至15日的兩天選舉中,格里紐斯的政黨獲得第二名,排在立陶宛基督教民主黨前面。他促請議會議長斯圖爾金斯基斯離開其所屬政黨,謹慎地制定法律。格里紐斯主張維護少數民族的利益;他建議在議會議員當中應包括波蘭代表,允許猶太人以他們選擇的語言在議會發言。議會通過了他的一項提議,聲明在宣布大赦之前不會執行死刑。1920年6月19日,格里紐斯出任基督教民主黨和農民聯盟組建的聯合政府首相,該職務直到1922年2月2日。

Remove ads

格里紐斯出任首相後的任期内,在外交方面做了三件事:首先是完成了與蘇聯的談判,簽署了兩國閒的和平條約;其次是拒絕了保罗·海曼斯提出的關於立陶宛與波蘭組成聯邦國家的建議,而是劃定了立陶宛與波蘭的邊界;第三是立陶宛加入了國際聯盟,使立陶宛作爲獨立國家得到了國際承認。在内政方面,對稅制進行了改革,醫院和學校以及公共交通得以建立和發展。在振興民族文化方面,籌建立陶宛國家劇院(1940年建成)、保護丘爾廖尼斯的繪畫、創辦立陶宛大學等。在他任内,腐敗問題得到整治,土地改革的準備工作得以完成。然而,由於基督教民主黨爭取為天主教會收回在沙俄帝國時期被俄國當局沒收並轉給了東正教會的土地,而與農民聯盟意見相左,導致聯合政府解散。 1922年1月18日,格里紐斯遞交辭呈,他的位置由内閣成員的外交大臣歐內斯塔斯·加爾瓦納斯卡斯於2月2日繼任。

Remove ads

辭去政府首相之後,他依然作爲立陶宛國會議員繼續活躍在政壇。 他協助制定了立陶宛永久憲法,該憲法於1922年8月1日開始實施。同年,他成為攷那斯市政府醫療衛生部門的主管。在數年期間,他作爲“立陶宛農民大衆聯盟”的代表,分別當選三届國會議員。離開政府之後的格里紐斯在國會中成爲反對派,他捍衛新聞自由和少數民族的權利,主張加強對醫療保健和教育的關注,並批評溫卡斯·克雷維·米茨科維丘斯、奥古斯丁納斯·沃爾德馬拉斯和尤薩斯·普里卡斯等人要求將外交重點放在蘇聯方面,因爲他們認爲只有這樣,立陶宛才能處於維爾紐斯的掌控之下,而免遭來自波蘭的威脅。1924年,格里紐斯發表了一篇題為《我們的親俄分子》(Mūsų rusofilai)的文章,他寫道:“只有天真的人才相信從未放棄沙俄帝國主義的蘇聯會把維爾紐斯交給立陶宛。”他主張立陶宛政府應該與英國和其他波羅的海國家結成聯盟[10]。

1926年6月7日,格里紐斯當選立陶宛總統。在他總統任內,立陶宛與蘇聯簽訂了互不侵犯條約,使蘇聯承認立陶宛對維爾紐斯地區的權利。財政上的結餘被用於道路建設、工業、教育和文化事業方面。戒嚴法和審查限制被廢除。作爲國家貿易開始了與德國和蘇聯進行的貿易談判。

作爲總統,格里紐斯個人生活簡樸,即便是因公前往農村視察,他也不用國家提供給他的公務車,而是乘坐公交車。當家人問他爲何如此時,他回答說:“立陶宛國家還很窮。”。然而,格里紐斯的民主改革也遭到了保守派的抵制,國防參謀長凱西斯·斯基爾對軍隊實行的改革政策引起了軍官們的不滿[11]。

1926年12月17日正值格里紐斯的60歲生日。當天晚上,以波维拉斯·普莱查维丘斯爲首的軍官利用受邀參加慶祝他的生日晚宴時機,藉機發動了政變。軍官們拘押了格里紐斯本人和政府總理米科拉斯·斯萊熱維丘斯,並控制了軍政要害部門。這次的政變是以當時立陶宛最爲保守的政黨“立陶宛民族主義聯盟”所發動。格里紐斯强烈抨擊這次政變,稱這是對國家的犯罪。他將政變原因歸咎於民族主義者、基督教民主黨和部分軍隊,並指出政變的深層原因可以追溯到獨立的最初幾年,當時代表社會最富有階層的民族主義者都有獨攬大權的野心。奥古斯丁納斯·沃爾德馬拉斯向一位德國特使指出,政變的想法在4年前就有了[12]。爲避免國家政局陷於動蕩,格里紐斯辭去了總統職務,安塔納斯·斯梅托納取代了他的位置。政變後的斯梅托納政權成爲了立陶宛獨立建國之後廢黜民主選舉的獨裁政權。安塔納斯·斯梅托納事後為政變做出辯解,聲稱這是必要的,因爲這次行動阻止了布爾什維克掌控立陶宛的政變企圖。但格里紐斯在他後來的回憶錄中指出:這種説法毫無根據[13]。

Remove ads

離開政壇之後

離開政壇之後,格里紐斯在攷那斯市政府,為建立健全醫療公共衛生系統的基礎而工作。1928年12月6日,他徹底退休並獲得了每月1,200里特的終生養老金。退休後,他繼續他的醫學生涯,領導一些健康協會,編輯醫學期刊以及從事翻譯小説和科學文獻。

格里紐斯雖然離開了政壇,但是仍然繼續關注政局的動向。1939年,他為一份名爲《鈴門之道》(Varpininkų kelias)的雜志撰寫文章,解釋民主社會的好處,並預言未來的立陶宛將會是民主的,公民應該直接選舉總統而非通過選舉議會議員組閣政府。面對著隨著納粹政權的上臺以及對猶太人的迫害加劇的形勢,他呼籲在立陶宛境内要抵制這種針對立陶宛猶太人的暴力行爲。

1940年6月至1941年6月的蘇聯占領期間,格里紐斯從事報刊《民間保健》(Liaudies sveikata)編輯和擔任攷納斯衛生博物館館長的工作。1942年,在納粹德國佔領期間,格里紐斯、康拉達斯·阿列克薩(立陶宛醫師)和邁科拉斯·克魯帕維丘斯(政治家)聯名簽署了寫給攷那斯德國總督的一份公開備忘錄,就德國對猶太人的屠殺和對立陶宛實行殖民化政策表示抗議[14]。備忘錄發出之後,備忘錄的作者立即被捕。康拉達斯·阿列克薩和邁科拉斯·克魯帕維丘斯被押送到德國,而格里紐斯則被納粹當局驅趕回自己的家鄉瑟勒馬。

1944年,當蘇聯重新占領立陶宛之後,他和家人逃離了立陶宛。在逃亡過程中,他的很多照片、書信等珍貴文檔都丟失了。當他到了德國境内的難民收容營地安定下來之後,開始寫他的回憶錄。回憶錄的第一卷於戰後的1947年在德國蒂宾根出版。

1947年,他移民到美國。到了美國之後,與移民到美國的立陶宛新聞媒體人士建立了聯係。為尋求國際社會對立陶宛的幫助,格里紐斯曾寫信給十六個國家的領導人,向他們發出呼籲。

1950年6月4日,卡齊斯·格里紐斯在芝加哥逝世,享年83歲。1994年10月8日,他的骨灰遺骸遷移到立陶宛,重新安葬於他出生的家鄉瑟勒馬。

家庭成員

卡齊斯·格里紐斯與第一任妻子若阿娜·格里紐維娜(Joana Griniuvienė;1865年—1918年)於1896年結婚,婚後生育兩男一女,長子小卡齊斯·格里紐斯(Kazys Grinius;1899年—1965年)、女兒格拉茲娜·格里紐特(Gražina Griniūtė;1902年—1918年)、次子喬吉斯·格里紐斯(Jurgis Grinius;1909年—1919年)。1918年俄國内戰期間,妻子和女兒死於戰亂,第二年,次子又在法國流亡期間病逝。1925年,格里紐斯結識了比他小30歲的護士——克莉絲汀娜·格里紐斯(Kristina Grinius;1896年—1987年),這對年齡懸殊的情侶引起了人們的注意,尤其是格里紐斯的政敵,他們對此予以冷嘲熱諷。然而,年齡的差異并沒有阻擋兩個人最終步入婚姻殿堂[15]。婚後兩人有了一個兒子:柳塔斯·格里紐斯(Liūtas Grinius)(1927-1989)。[16]

追授“國際義人”榮譽

1941年10月直至1942年春,在納粹德國對立陶宛境内的猶太人進行大屠殺期間,卡齊斯·格里紐斯夫婦藏匿了一名猶太朋友德米特里·蓋爾佩納斯,夫婦二人為他提供了所需的一切,包括假身分證件、藏匿房屋和食物。德米特里後來加入到猶太人成立的抵抗納粹游擊隊,並成爲了游擊隊領導人之一查伊姆·耶林的得力骨幹。格里紐斯夫婦也隨之爲游擊隊提供情報以及為隔離區的猶太人提供醫療藥品。1944年5月查伊姆·耶林在一次行動中犧牲之後,德米特里接替了他的位置。1944年7月13日,德米特里被德軍俘虜並被送往達豪集中營。1945年4月美軍解放達豪集中營,他回到了立陶宛。德米特里戰後在一家印刷廠擔任經理,之後在蘇聯一直從事出版方面的工作,並撰寫出版了關於在德國占領期間猶太人聚居區生活以及游擊隊活動的書籍[17]。2015年9月21日,以色列大屠殺紀念館為格里紐斯夫婦追授了“國際義人”的榮譽稱號[18][19]。

相關紀念

-

2016年格里紐斯150周年誕辰紀念郵票

-

格里紐斯的墓地(瑟勒馬)

-

攷納斯舊總統府外的雕像

-

格里紐斯的瑟勒馬家鄉故居

外部鏈接

注釋

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads