热门问题

时间线

聊天

视角

和服

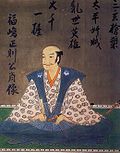

日本的民族服饰。常以金銀線裝飾,紋樣多用春天的櫻花及秋天的紅葉。 来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

和服(日语:和服/わふく wafuku */?),日语中通常称为着物(日语:着物/きもの kimono)[注 1],是日本大和民族的传统民族服装。

“和服”的字面意义为“大和民族的服装”。日语中古来将和服称为“着物”,但这一词语最早并没有专门指代日本传统服饰的含义,而是泛指所有衣服。明治时代,日本开始引入大量西洋服装,为区分日本本土的传统服饰而创造出“和服”一词,以与洋服(ようふく)相对。[1]西方人开始接触日本文化以后,以“着物”这一词汇(罗马字写作“kimono”)作为对和服的专门称呼,也反过来影响了日本本土,因此现今着物还是有“和服”及“所有衣物”这两种意思,不过“专指和服”的情况压倒性的多。[2]近代西方也有越来越多的人开始欣赏和服的传统美学,使之成为日本文化国际影响力的标志之一。

和服最凸出的特征是其交领右衽、方形剪裁、腋下开衩、材质厚重、穿着繁琐,带有浓厚又独立的大和民族风格。其女性礼服大多使用绘羽模样的装饰方式,可如同画一样水平展开,其纹样和色彩的设计均绚烂豪华,形成不对称之美感。这种纹样和世界其它国家的纹样大不相同,并非单纯的在大面积的衣料上使用同一种重复图案,也不是在衣物的边缘线上贴入卷曲的植物型花纹,而是将好几种纹样几何化、抽象化的纹样层层叠套,塑造出平面中的立体感。于此相对,使用重复图案装饰的布料称为小纹,是常见的女性便服材料;亦有男女通用的色无地(即纯色)和服,但男性往往使用绀色、茶色、灰色等素朴的颜色,而女性会使用相对较明亮的色系。正式场合中,男性与已婚女性一般采用纯黑色的礼服(但女性礼服一般有小幅的绘羽装饰),而未婚女性则会采用五彩缤纷、极为华丽的整幅绘羽。

Remove ads

历史

古坟时代之前,由于年代久远,难以考证当时的衣服模样。考古学家于绳文时代(约公元前13680至公元前410年)遗迹中所发现的古物中推测,当时的日本群岛先民以渔猎、采集方式生活,制作树皮布、苎麻布、荨麻布等纺织品。可惜的是,虽然绳文遗迹中出土了一些土偶,但其高度抽象化的雕塑技巧使得当时衣服的模样至今仍未明。[3]

到了弥生时代,根据中国晋代陈寿著《三国志·魏志·倭人传》记载,当时的日本先民不仅有麻布,亦有从百济传来的养蚕、丝绸等工艺。此时的弥生人并不将布料裁缝成衣服,而是简单经过开口、打结等穿在身上,男性所着称“横幅”,女性所着称“贯头衣”。[文献 1]

日本的古坟时代大致对应于中国的两晋、五胡十六国、南北朝时期。此时大和王权已经确立了统一的倭国政权,开始与中国进行贸易活动。由于这一时期中国长期处于分裂状态,故当时日语中称中国江南地区为“吴”、中原地区为“汉”,而从中国江南进口的丝绸纺织品也因此称为“吴织”或“吴服”[文献 2][文献 3],训读作くれはとり(即“くれはたおり”之音变,意为“吴机织”)[4],后来其发音改为音读的ごふく。[5][6]到了后来的江户时代,“吴服”的称呼扩展到了所有丝制的布料,而棉、麻类的布料则统称为太物(ふともの);时至今日,“吴服”与“太物”的区别已经非常罕见,因此“吴服屋”成为了贩售所有和服布料的商店的名称。[7]

据日本著作《世说故事苑》的记载,应神天皇统治时,朝鲜半岛的百济给日本的贡品里有两个从吴国来的缝织女,后来应神天皇因为感叹吴国的服装精致华美,再次派遣阿知使主前往吴国求缝工女,但没等到就驾崩了。到了下一代雄略天皇在位时,阿知使主带回两名织女,为“汉织女”(即来自中国中原地区)和“吴织女”。汉织女由于制衣技术不如吴织女,在历史上从此消失;而吴织女死后被当作日本初代“吴服大神”在吴服神社里被祭祀。随后,京都大酒神社的石标上也纪念她为“太秦明神 吴织神汉织神蚕养机织管弦乐舞之祖神”。17世纪日本谣曲《吴服》中,也咏唱吴国绫织女为天皇制作御衣,但纺织时候流泪、思念故国之情[文献 4][文献 5][文献 6]。若依照传统天皇断代,应神天皇的统治年间对应公元270至310年,即中国三国时代;然而关于应神天皇是否真实存在以及其统治时间,现代考古界与史学界尚无定论。根据历史学家的考证,应神天皇时代或早至公元370–390年,或晚至公元5世纪[8][9],因此对吴织女与汉织女的故事亦存在疑问。

飞鸟时代前期对应了中国的隋朝,这一时期的大和王权通过一系列改革确立了中央集权制,并在圣德太子的影响下开始了大规模的遣隋使制度,引入中华文化,并建立了冠位十二阶,对贵族衣服进行了严格的规范。

白江口一役战败后,日本朝廷大力引进唐朝的制度及文化,使日本与大唐的交流变得更直接。因此于奈良时代,日本对唐文化有着大规模的模仿,下至平民,上至统治者。元正天皇下令全日本改用右衽。 701年制订的大宝律令,以及由大宝律令所衍生出来,718年制订的养老律令,都包含了对衣服制式的规定。这两条律令将朝廷的制服定义为“礼服”(らいふく)及“朝服”(ちょうふく)两种。而不同官位、场合、身份等的衣服各自有不同的部件、颜色及剪裁。养老三年,又开始制定妇女衣服式样。[文献 7]甚至严禁衣冠不整、僭越服制。[文献 8]圣武天皇即位以后,要求妇女改穿脱旧俗改穿新制。[文献 9]称德天皇规定袍衣的剪裁每件以半匹为限。[文献 10]元明天皇规定衣领要宽,“衣褾口阔,八寸已上,一尺已下”。[文献 11]规定衽之相过不能太浅。圆领袍襕广一尺二寸以下。[文献 12]光仁天皇规定袖口尺寸,五位以上一尺为限。六位以下八寸。文德天皇规定袖口阔和裤口阔相同。[文献 13]

承和九年(公元842),仁明天皇又诏书:“天下仪式,男女衣服,皆依唐法,五位以上位记,改从汉样,诸宫殿院堂门阁,皆着新额。”现今对当时和服的了解主要来自《令义解》、《令集义解》、《续日本纪》及《日本纪略》等古籍,以及东大寺正仓院、法隆寺等地保存的文物。正仓院所传东大寺写经生记录的男子服制包括袍、袄子、袴、汗衫、裈、水裈、前裳、布肩衣;女子则服袍、裳、前裳。法隆寺存有蜀江锦,传说是圣德大子妃的带裂、褥裂。平安时期和服为唐朝汉服翻版。此时期的和服基本上完全模仿当时期中国服饰的模式,而日后贵族阶级所穿着的“唐服”样式亦于此时期留存下来。

Remove ads

平安时代初期,唐日交往仍然相当紧密,故大唐文化对和服的影响仍深。然而,会昌毁佛等一系列事件动摇了日本对大唐的尊崇。公元894年,日本停止遣唐使制度,自北宋熙宁年间至元末仅有佛教的民间交流。[文献 14]平安中期起,藤原氏专政使得公家贵族开始凌驾于皇权之上,公家服装开始得到独立的发展,与当时中华的主流形制产生分歧。男装中,平安初期相对较为接近唐朝官服的束带(至今亦是日本天皇即位时所著正装)逐渐在日常生活中被狩衣取代(今日为神社神官正式服装)。狩衣的很多基本元素在中国历史上并未出现,例如括袖(袖口穿插进一条带子,其功能为打猎时可以系起大袖,后来变为纯粹装饰)、裂袖(袖子与衣服本身缝合有裂缝)。此外,这个时期纹章及染色技术大幅发展,令当时和服的花款变得更加多样化。

另一方面,宫廷妇女的正式装束自奈良时代的服装发展成为了极其复杂的十二单,由很多层丝纱重叠而成。据考证,当时仅两层的色彩搭配即有120种,六层的色彩搭配有33种,八层的色彩搭配有58种之多。[10]穿着这种笨重衣服的女性几乎无法行走,仅能在宫廷内室中深居简出。[3]

《源氏物语絵巻》、《年中行事絵巻》及《伴大纳言絵词》等古代画卷为当时期的衣服样貌提供了确实及有用的证据。另外日本后纪、续日本后纪、日本三代实录、日本纪略及多个当时的故事、日记等古籍亦为当时衣服发展提供了不少研究资料。平安时代出现的和服成为了日后日本朝廷的礼服,大多流传并延续至现代。平安公家装束包括衮衣、束带、直衣、狩衣、十二单、袿袴、水干等等。根据《养老律令·衣服令》,天皇即位、元正朝贺服衮冕十二章。上朝以及大小诸会,服黄栌染衣。日本皇太子服黄丹衣,亲王紫衣。诸臣一位至八位依据唐宋公服制度,分别衣紫、绯、绿、缥。[文献 15][11]幕府时代,公方以束带为礼服,四位以上黑袍,五位绛袍。[文献 16][文献 17]

Remove ads

镰仓时代,武士阶级初次掌控日本政权,将男性礼装简化成为直垂(以平安时期平民所穿着的水干为本),逐渐取代繁琐的朝廷装束而成为了武家的第一正装。本来作为平安装束内衣穿着的“小袖”(因其袖口较小得名)亦开始成为民间普遍的着装。到了室町时代,更发展出了大纹(だいもん)及素袄(すおう)两种款式的和服。

室町时代日本大量进口明朝金襕、缎子,被当作最高级的织物,制作幕府将军的胴服(羽织)。

应永三年,足利义满订立武家礼法。此后,方袖羽织、大口袴成为武士朝服,中衣纯白,夏天用白练,后来称作裃。长裃是江户时代高级武家的礼装,又被称为肩衣袴。打挂,又称掻取,是武家妇人特有的仪式礼装,少壮服红色,老者服杂色。礼仪发式为环髻。侯国夫人婚服白无垢。[文献 18]宽永十二年,武家法度规定年轻武士不得服用纱绫、缩缅、平缟、羽二重、绢绸、木棉以外的衣料。[文献 19]德川幕府规定诸大夫(武家从五位上)服大纹风折乌帽子,侍从以上直垂。文久时代《诸家扈从著服达》规定士族礼服羽织小袴,婚礼仪式服纱小袖、服纱袷帷子。江户时代的大名每年要向德川幕府进献的服饰包括袷、帷子、羽织、单物、小袖、道服、袴。[文献 20]直垂的直领表衣后来演变为羽织。幕府禁止平民穿武士式服纹付羽织袴。明治维新以后,平民才有了取姓氏、乘马以及穿纹付羽织袴的权利。[文献 21]

安土桃山时代及以后的服装主流都是以小袖为主,而于这个时代和服结构加入衽(おくみ)、袖、袴(はかま)等部件。虽然细部的变化于以后的时代仍然持续著,但和服的形态至此已基本定型,直到现代。

Remove ads

江户时代,武士礼服进一步简化成为在小袖之上穿肩衣(かたぎぬ)与袴组合成的上下套装(裃、かみしも)。清军入关后,大量移民日本的明朝织工向京都西阵织工传授了各种进步的纹织物技术,如金襕、锦、唐织、缎子、纹纱、缩缅、绣花等织造技术,而使得西阵织物大为进步。[文献 22]西阵野本氏效仿蜀锦,用五色丝织成花鸟绫花杂品。字画装裱业使唐织发展起来。京都西阵织至今为唐织的中心。[12]流亡日本的士人影响了幕府的思想,其中朱舜水应德川光圀的请求绘图教制朝服、角带、野服、道服、明道巾、纱帽、幞头。[文献 23]德川光圀自称朱舜水门人。[文献 24]德川光圀作《礼仪类典图绘》和《大日本史·礼乐志》详细考证了奈良朝衣冠制度以及天子、亲王、命妇、武宦礼服。如天子即位用赤色大袖衮冕十二章、听政黄栌染大袖袍、平服麦尘缝腋袍表袴;内命妇一位深紫衣、三位以上浅紫衣绿缬裙、四位深绯衣;武官礼服皂罗冠、位袄加绣裲裆。1667年,幕府儒臣人见竹洞将3年前依据宋罗大经《鹤林玉露》卷八所记载野服样式,参酌当时日本儒者深衣道服之制,绘成的《野服图说》,送请朱舜水修改。[文献 25]这一时期确立的朝廷服制成为了现代公家装束的基础。

另一方面,随着战国时期军阀割据现象的结束,平民生活水平提升,衣饰渐趋华丽,尤其流行各种精美式样的织染小袖;反之武士阶级却因连年战争所造成的财政紧绌,样式趋于平淡。作为这种反常现象的应对,统一日本的江户幕府此时以儒家价值观为由,开始针对当时新兴的产业资产阶级实行奢侈禁止令,以阻止他们在衣装上僭越武士阶级。[13]宽永五年(1628年),禁止农民使用麻布、葛布、木棉以外的材料;宽永十九年,又禁止丝绸制的腰带。1663至1713年间,又颁布一系列禁令限制了民间使用的衣服布料。到了1785年,因当时发生的天明大饥荒,幕府完全禁止了非武士阶级穿着由丝绸制成的和服。此时的禁令主要针对衣服的材料和花纹,例如男性只能穿着纯色、不能穿着扎染布料、不能穿着金纱刺绣等。针对江户幕府愈发严苛的禁令,民间以两种方式应对:

- 首先,用新织、染工艺取代被禁止使用的材料。例如,鹿子绞被禁止后,新发明的型、糊染迅速在民间流传开。传统扎染要想做出复杂的图样来,需要使用“纐缬”等工艺(类似用色点来作画的点描画法),所需工时极其可观,价格也十分高昂。而熟练的型、糊染技师可以相对较快速做出极其精细复杂的图案,清晰度也远高于扎染。糊染中最为代表的京友禅染直到今日仍是最常见的女性高级和服材料,也促生了绘羽这用一整幅画来装饰和服的设计。

- 其次,建立新的审美体系,用内敛取代原本的奢华,因此产生了名为“粹”(いき)的新着装美学。由于商人阶层男性的服装被严格规定至几种固定颜色(绀、茶、灰等),商人以奢华服装炫耀财富的表现形式由外表移至里层,产生了“里胜り”的审美观。直至今日,传统男和服中精美的图案亦被限制在长襦袢(中衣)与羽织(外套)的内衬上,而不会在日常穿着时可见。[3]

此时传统用于固定衣服的带逐渐发展成华丽的装饰物,及后更成为和服不可或缺的一部分。1673年由三井高利(三井家族的始祖)于当时的江户本町一丁目设立了名为“越后屋”的吴服屋,本着“不会抬高售价”的营商手法而驰名于世。

江户时代中期至后期,德川幕府崇尚儒学,开展了复礼复古的天保“装束御再兴”运动,复兴公事主义,日本有职故实家开始对装束的考证,并且复兴了天皇黄袍的染色技术。德川家康的《禁中并公家诸法度》规定了天皇及诸臣的服制,主导复礼复古。德川家康把小笠原流立为官学以来,通过藩校讲授使小笠原流礼法广泛传播。1632年《小笠原家礼书》出版。趋于保守的天保服饰与“粹”的审美观融合起来,成为了现代男性和服审美的基础。[14]同时,基于锁国政策,由外地输入的丝绸大幅减少,而日本本地生产的丝绸却比较偏少,未能满足制作和服的需求。另一方面,尽管大部分西方贸易被幕府禁止,少量从英属印度进口的印花布(更紗、さらさ)却在日本风靡起来,催生了本土的木棉产业。此前,庶民阶级往往用大麻、苎麻、芭蕉等材料制作的自然布制衣;木棉以其低廉的价格很快成为了庶民衣物的首选。型染、注染等大规模批量生产的技术亦在这一时期开始流行,至于无法承担高昂的布料价格的底层人民则用裁衣剩下的布料拼接起来,用刺子进行补修、加固,作成褴褛(ボロ,与中国百家布类似),及至现代成为了收藏家喜爱的一种传统手工艺。[3]

Remove ads

1889年日本婚礼服,显示了明治政府制定的国民礼服标准

服装改革家下田歌子身穿传统男性的袴服

因与洋人交流的机会增多,一些与西洋人有比较多接触的人如华族、政府要员等开始改穿洋服,以便与洋人交涉,充份显现出日本人当时急切求变的心态。至于平民,因洋服的价钱高昂,以及传统对美的观点所影响,江户时代的生活模式基本上维持,故此平民多为穿着和服。由于此时期日本出现了两种截然不同的服饰,因此在需要区分的场合下将“着物”一词改称为“和服”,将日本传统的服饰与由西洋传来的洋服作分别。

日本因明治维新的关系,政府推动了现代化的纺织工业,使和服衣料产量大升,到了大正时代其总产值更达7000万日圆,使得当时的日本一跃成为世界最大丝绸生产国。[14]另外重新开国的日本亦大力发展与外国的商贸往来,引入了不少新的衣料,使和服的材质变得多元化。另外,亦因为工业的推动,布料的染色技术大幅提升,亦使和服的纹理及色彩变得斑烂。

1871年9月3日,明治天皇废止自奈良时代从唐朝引入、经历平安时代发展起来的公家装束,其诏书云“如今衣冠之制、模仿自中古唐制、风格流于软弱”。[文献 26]此后至二战结束,日本皇家大礼服皆采用欧洲式的军装,于战后改为商务式西装。然而,古来传承的公家装束在登基以及其他重要神道祭典上仍然作为朝廷礼服使用。

同年,颁布散发脱刀及制服着用令,规定大臣、参议、诸省长、次官除了朝仪以外,以羽织袴为便服。明治十年太政官宣布羽织袴为官吏通常礼服。[文献 27]而武家侯国夫人的大礼服打挂成为花嫁衣裳,略礼服染帷子成为平民礼服。[15]此外,为了统一陆军及官僚的制服,明治天皇颁布了政令,让警察、铁道员及教员等逐渐改穿洋服。另外军队亦规定必须穿着军服,而当时的军服正是洋服。而当时的军服亦在后来演变成当时男子学生的制服。由于明治维新不断力求西化的行径,洋服逐渐取代和服于平民中的地位。此时期平民服装的西化大多局限于男性,刚刚接触到西洋服装的日本朝野上下很快流行起来“和洋折衷”的穿衣风格。由于和服和洋服还没有成为两个固化的分类,因此对很多人来说将日本传统与西方服饰融合穿着并没有违和感。例如,当时常见的搭配包括在小袖内部穿西式衬衫打领带、小袖之上穿着西式外衣(今日欧美已不常见的因弗内斯大衣,由于无袖适合大袖和服,至今在日本仍时常可见)、小袖搭配西式帽子手杖皮鞋等等。

与之相对,明治时期的女装并没有大量融入西洋元素。这一时期女装最大的改变是引入了男式的袴。袴本来在平安时代是女性十二单内衣的一部分,形制与男装无大异。镰仓时代武家女性以平安内衣为便服,本来包含了袴,但是由于看起来容易联想到战斗,故在儒家男女大防思想的影响下消失,只有在神道巫女的传统装束中得以保留。明治时代,效仿西洋建立女子学校后,入校学习的女性开始效仿男学生以袴为制服。然而,虽然当时亦有完全男装袴的纪录,这一举动很快被保守派斥为女扮男装并加以禁制。作为折衷,当时开始流行起专门的女袴,去掉了袴裆并在系带上模仿西洋女裙,很快成为女学生的标志服装,到今天几乎成为了毕业式上专用的穿着。[16]

Remove ads

吉川英治夫妻,摄于1937年(昭和十二年)

西洋式纹样的铭仙和服

大正时代因明治维新将大量西方文化带进日本,使西服取代和服成为流行的服式。再加上女性主义的抬头,使得服装西洋化变得不再局限于男性,如女学生的制服由初期日本化的行灯袴变为后期西化的水手服。这一时期,受当时欧洲装饰艺术风格的影响,女性和服的花纹开始从传统的和式纹样转向大胆的西式花纹,而机器生产的铭仙丝绸也大大降低了丝绸的成本,使得大正时代的女性勇于尝试崭新的纹样。这一时期的和服风格作为大正浪漫的一部分,被竹久梦二等画家记录下来。

于1923年的关东大地震成为了一个洋服取代和服的转捩点。由于灾后社会动荡,穿着和服的女性往往就因为和服紧身的剪裁影响,不仅在灾害发生时难以快速逃脱,更成为了各种犯罪、抢掠的目标。翌年,“东京妇人子供服组合”发起了妇女服装西洋化的行动,使洋服进一步取代和服成为妇女的日常穿着。

第二次世界大战爆发后,由于日本国内混乱,服装趋向以实用为主,如当时所制订的国民服。虽然在30年代前期到中期开始流行一些“战争纹样”(如飞机、坦克、军旗等),表达了当时日本国内高涨的军国主义情绪,但战局开始转向不利日本后,日本军政府开始转向全国动员,号召全日本女性将不方便劳动的和服改裁成长裤(もんぺ),藉以将女性纳入战时生产的体系内。这一改变亦为战后洋服完全取代和服为日常服奠下了基础。

1935年(昭和10)至1938年日本战时体制移行期的国民礼法构想,基于小笠原流礼法强化作法教育。昭和13年(1938),日本文部省成立“作法教授要项调查委员会”,当时礼法的最高权威、《日常礼法心得》的作者、贵族院议员、侯爵德川义亲任调查委员长,研究男女中等学校修身教授要目,振兴礼教。1938(昭和13)~1939年《礼仪作法全集》9巻刊行。1941年文部省颁布《昭和国民礼法要项》,在学校贯彻实施。《礼法要项》对国民礼服进行了详细的规范,实际上是包括服装、礼仪(冠婚葬祭)以及弓道(射礼)。《礼法要项》第九章规定了平民男子冬季礼服纹付羽织袴、夏季浴衣和女子礼服、访问服等。

1957年的典型女性和服穿法。可以看出其与着付教室提倡的“直筒身材”截然不同,而是展示出自然的女性身体曲线。

当代的女性和服穿法,以直筒形作为理想的身体线条。

战后,日本在美国主导下飞速现代化。由于穿着麻烦的和服变得昂贵,而反之实用的洋服变得便宜,以和服作为日常衣服的人逐渐减少,仅保留了礼服功能。

到了上世纪60年代,已经初步实现了经济复苏的日本开始再次转向对本民族特色的探寻。三岛由纪夫等作家推动的右翼运动再次提出以“日本精神”面对现代化带来的文化迷茫。和服作为一个既存的日本文化符号被重拾起来。与战前不同的是,战后的和服复兴有很强的性别烙印;除了少数右翼人士外,大部分普通日本人将和服视为一种前现代的代表,从而对穿和服的男性产生了负面的刻板印象,认为他们与现代化的日本格格不入。与之相对的是,女式和服在很多人眼中成为了传统的“大和抚子”式贤妻良母的形象,与强调自身性吸引力的西式女性形象对立起来。[17]促成这一发展的是六十年代开始风靡起来的“着付教室”。着付け意为穿着和服的步骤,但这一概念在战前并不存在——和服作为普通的衣物时,并没有人专门开办学校讲解如何穿着,而一般都是从小在家中作为生活常识学会。然而,经历了数十年的淡化后,很多人从未在家中学过穿着和服,因此当时不景气的日本纺织业便企图通过开班教学鼓励更多人穿着用传统纺织品缝制的和服。[16]1964年日本专门成立了“装道礼法着物学院”,[18]培养出了大量的装道和服专家,普及和服着装、礼法、和裁、创意、美容以及出版图书。昭和50年日本政府颁布了《传统工艺品产业振兴法》,根据第21条设立了传统工艺产业振兴协会[19]1966年全日本着物振兴会成立,提倡11月15日为和服日,并号召大众在七五三节穿和服。[20],并成立了由日本文部科学省、经济产业省认可的全日本和服顾问协会。为便于教学与验收,很多原本没有特别规定的细节被着付教室固定成为了规矩。着付教室提倡的穿法要求用束身布和垫布“补正”女性身形,其最终结果与西式衣装塑造的女性理想曲线身材刚好相反,是从上至下的直筒身材。完全掩盖女性性征的着付教室式穿法很快成为了保守主义者眼里“唯一正确”的穿着方式并延续至今。[16]

然而,经济腾飞与着付教室提倡的高级形象使得战后的和服业很快抛弃了战前大正浪漫的价格亲民路线。由于“会穿和服”成为了女性的一种文化资本,传统纺织业愈来愈转向高端市场,价格也水涨船高。随着日本经济走向停滞,高价和服市场再一次受到了严重打击,很多和服业者一厥不振而相继倒闭。到了昭和末期,仅有少数行业(例如神道巫女)、神官、相扑选手、艺妓等人士,由于工作规例所限,必须日常穿着和服。[21]。

步入平成年代,泡沫景气的破灭导致绝大多数日本人消费大幅降级,已成为最高级奢侈品代名词的和服成为了日本经济衰退的直接牺牲品,市场份额从1980年代初的1.8兆日圆急跌到2023年的2500亿日圆。[22]面临危机的和服业界不得不再次改变经营路线。本来,现代以前的日本由于资源匮乏而不得不将一件和服代代相传或是作为二手品出售,但战后和服产业开始定位高端市场,战前极为繁华的二手和服交易市场也在这一时期销声匿迹。随着经济不景气,原本带有负面印象的二手和服重新成为很多人购入和服的重要来源。此外,与西式服装从传统量身订制过渡到固定尺码的成衣一样,从平成时代开始很多和服商亦开始贩卖成衣,以价格低廉吸引买家。这些成衣往往使用现代的化学纤维材质,在压低成本的同时也使得很多现代的印刷设计图样成为可能。21世纪的和服得以再度成为部分重要活动或场合的流行服饰,而浴衣则因轻便及凉快之故而成为现今很多日常场合或者参加夏季祭典活动的热门衣着。目前日本国民于传统艺能、婚礼葬仪、传统节日(日本新年及夏日祭典)、赴宴、毕业或剪彩典礼、成人式等场合都可根据个人喜好,自由穿着和服。另外,互联网的发展也使得和服作为一个小众爱好重新复活,更逐渐成为潮流的一部分。[23]

Remove ads

样式

传统和服的颜色及通常取自大自然的装饰图案,都带有强烈的象征内涵,并透露了穿着者的年龄、地位、财富及品味。江户时代,女子的服饰渐渐变得鲜明夺目,而男子的服饰则慢慢变得庄重朴素以显出身份地位。年龄与婚姻状况也影响了和服的款式和花色。

现今很多日本女性都不懂得如何自己穿着和服,这是因为现代大部分的和服都包含了至少十二件的部件,而且需要复杂的方法去将其穿着、组合及系稳。因此许多时候女子穿着和服都需要别人协助,甚至需要专业人士协助穿着。现代女性和服的样式大多反映了其年龄、婚姻状况及社会地位,也反映了穿着场合的重要度。

- 花嫁衣裳(はなよめいしょう)为女性结婚时的服饰。日本的传统婚礼为神前婚礼;而花嫁衣是神前婚礼的必要穿着。花嫁衣主要分为三种,包括打挂、白无垢以及振袖(通常为大振袖),色调以白或红为主。打挂是幕府时期侯国夫人的正式礼装,仅在节日、庆贺仪式上着用。未婚女性也可以着用。白无垢是幕府时期士族女子婚礼礼服,绫、纶子、羽二重质地。太夫以及地位更高的女子嫁娶礼服则更为多彩华贵的打挂。

- 二尺袖,又称小振袖,顾名思义袖长鲸尺二尺(约75.8公分),属于女性在成年式及毕业典礼时较常穿着。其下通常搭配女式行灯袴。

- 黑留袖(黒留袖、くろとめそで)为已婚女性所穿着的和服,色调为黑色,袖长短于振袖(一般为一尺三寸,约49公分),裙摆及袖口多以刺绣绣上图案,腰带则多镶有金或银色的线。黑留袖通常于孩子婚礼时,由其母亲所穿着。传统在日本观念中,女性结婚后振袖必须剪短改成留袖。然而今日的留袖一般并不是剪短的振袖,而多为专门制作。

- 色留袖(いろとめそで)与黑留袖基本上一样,但与其不同的是色调会是单一的其他颜色。通常都是于婚礼场合上,由已婚的女性亲友所穿着。

- 访问着(ほうもんぎ)是略式礼服,仅次于礼服。是一种穿着场合很广的正式衣着,没有未婚或已婚之分。访问着的下裾多印有俏丽的图案。

- 色无地(いろむじ)是略式礼服,为一种未婚及已婚女性均可穿着的单色和服。通常在参与茶会时所穿着。

- 普段著(ふだんぎ)的材质、花纹及颜色等都没有特别规定。可以在多种普通场合中穿着,甚至作为家中的穿着。

相较于女子的和服,男子的和服简洁许多。正式的男和服会有襦袢、长着、角带、羽织、袴、足袋等。现今男子和服最大的特征在于其布料。典型的男子和服的布料色彩都是偏向素淡,如黑色、深蓝色、绿色跟啡色都是常见的颜色,布质都是无光泽的而且没有任何花纹。部分新潮的男子和服的色调会比较光鲜,如紫色、浅绿色、浅蓝色等,另外亦拥有一些细小的花纹。

从正式度的角度考量,可以分为以下几种穿法:

- 纹附羽织袴(もんつきはおりはかま):最为正式的礼服,上身为色无地羽二重制的长着与羽织套装,下身为纵条纹的袴,以仙台平为上品。长着、羽织皆附有五处染纹。黑色的上身套装为最正式,明治时代定为国民第一礼服。其他颜色的上身套装正式度略低。另外,黑色以外的纹附羽织袴可采用一纹或三纹(而非五纹),纹数越少正式度越低;亦可采用正式度较低的绣纹(而非染纹)。

- 羽织袴(はおりはかま):男性正装,同上但不附纹,材料亦可采用御召等缩缅(绉)类丝绸。长着与羽织为套装的正式度较高,若非套装则正式度较低。

- 长着袴(ながぎはかま):男性正装,无羽织,仅以长着上穿袴。正式度低于有羽织的组合,但在参加传统茶会时,必须脱掉羽织进入茶室以显示对亭主的尊重(羽织演变自古代医生、茶人穿着的“十德”外套,因此仅高阶茶人或者获得亭主免许的人可在茶室内穿着[25])。

- 羽织(はおり):男性常服,穿长着与羽织。套装属于普通正装(类似女装的访问着),非套装则属于常服。

- 着流(きながし):男性常服,仅穿长着,不穿羽织。

- 浴衣(ゆかた):男子的浴衣相比起女子的浴衣会比较容易穿着,但大体上跟女子的浴衣差不多。[24]

此外,其他传统多由男性穿着的便服有时会被被纳入“和服”的范畴内,但通常不会称之为“着物”。属于此范围内的服装包括:

- 甚平:一种居家服,非常轻便,一般不会外出时穿着。

- 作务衣:源自禅僧进行作务时的着装,现今亦有女性版,但大部分为男性穿着。

- 半缠:源自过去庶民进行劳动时穿着的短上衣,直领合襟,现今多为祭典参加者穿着。

- 法被:半缠的一种,过去是职人为宣传店铺所制作的印有很大店铺纹章与名称的服装,现今仍在各种祭典上由开摊铺的人穿着,男女不限。

以下为主要由男性穿着的内衣:

- 裈(ふんどし):男性内裤,类似中国的兜裆布,有很多不同种类。正统派会穿在着物以下,但通常不会外露。仅在某些祭典仪式上,参加者习惯将着物的裾掀起,卷在臀后,称为“尻端折”(しりばしょり),这样穿着时裈会露在外面。

- 日式短裤(ステテコ):一种及膝的短裤,经常穿在着物下,明治时代由西式裤子发展而来并迅速风靡日本。

穿着和服会用到腰带(帯、おび)。原本带的目的是将其打结以使其稳固地穿着在身上而不需要用到任何钮扣,然而随着日式腰带的发展,现代复杂的腰带往往并不起到固定衣服的作用,而需要在下面再加腰纽、伊达缔等固定。

腰带的款式种类也很多,男性一般用角帯,而女的则会用袋帯、名古屋帯、袋名古屋帯(八寸帯)、半巾帯。亦有较软的兵儿带,仅浴衣使用,依宽度有男女二种。女子大带多用金襕质地,或黑底梅松樱织锦。[文献 28]桃山时代,日本女性曾用细带束腰,但未被推广。丰臣秀吉进攻朝鲜时,驻兵名古屋。当时,云集在名古屋的艺妓头扎大发髻,身穿小袖衣,腰缠由中国工匠织的青红两种颜色的筒状锦带,很是艳丽。这种时髦的打扮,立即流行开来,被称作"名古屋带"或八寸带(约30厘米宽,近4米长)。名古屋带的工艺多为博多织、缀织,通常搭配付下、色无地、小纹、䌷的和服。留袖、访问着、振袖和服则多配以袋带,带宽约31厘米、长约4米半,打二重太鼓结。

室町时代初期,富家妇女的衣带一般有5厘米宽,到了江户文化的顶蜂期,有的衣带宽约30厘米,长达4米。明治时期,衣带的发展进入全盛时期,各式品种名目繁多,有里外全绣的丸带、部分绣花的袋带、名古屋带、单带等10多种式样。高级礼服通常会搭配名古屋带。带在日本人的眼中还是一件很重要的物品。每逢七五三节,外祖母一家要给外孙或外孙女送上一条腰带。而订婚时男方亦要给自己的未婚妻送上腰带以表珍重。另外在部分地区,若一对夫妇有一人去世,另一半就要把自己和服的腰带一同放进棺材陪葬,以示悼念。

带的附件包括[26]:

- 带缔(おびじめ),带上额外再绑上的细带,用于加固某些带结。其颜色一般与带本体形成反差。

- 带留(おびどめ),带缔之上装的小纽,起到装饰作用。

- 带枕(おびまくら),身体与带结间的一种较硬的小枕头,用来撑起袋帯、名古屋帯等打的“太鼓结”。

- 带扬(おびあげ),一条软布,用来把带枕绑定在身上。一般会从系好的带上端露出一点点。

- 带板(おびいた),用来防止前带产生皱褶而在带间夹带的硬板,常见有长49公分(名古屋带用)和长33公分(半幅帯)。

一套和服除了衣服的部分之外,还包括了腰带、布袜(足袋)、木屐等不同的部件。和服的色彩丰富,小装饰较多。

- 襦袢(じゅばん)是一种穿在和服内的中衣,男女均可穿着。分为长襦袢、半襦袢。长襦袢的出现是因为和服多以丝质制成,非常纤弱以及难以清洁,穿上长襦袢就可以避免身体与和服的接触,减低弄污的机会。此后,很多长襦袢亦以丝绸制成,故长襦袢之下又会加穿肌襦袢。

- 半襟(はんえり)是长襦袢露出衣领的部分。传统半襟缝在长襦袢之上,可以拆卸更换或清洗。现代为了方便亦有拉链、尼龙搭扣设计。女性的半襟通常为白色,男性有各种不同颜色选择。

- 足袋(たび)是指穿着和服时,要穿上的分趾袜。女性通常为白色,男性有各种不同颜色选择。

- 履物(はきもの)指各式传统人字拖鞋。夏季穿着浴衣时,也有些人脚上不穿木屐,而是穿着凉鞋。

- 木屐(下駄、げた),男性所穿一般较为朴素,大部分都是淡黄色,没有任何装饰花纹;而女子的则变化很大,五颜六色,并且大多有雕刻上不同的花纹。木屐通常以木制成,现今多与浴衣同穿。

- 草履(ぞうり)通常由布、皮及玻璃等材料制成,男女子皆可穿。与木屐一样男子的会较为朴实而女子的会较为花巧。

- 装身具

结构

将反物裁成八块布,图中s等于袖丈+缝份(裁ち切り袖丈);m等于身丈+缝份(裁ち切り身丈)

将八块布缝合成为和服(1、2为袖,3、4为身顷,5、6为衽,7为共襟,8为地襟)

和服的剪裁十分简洁,以一整条反物裁成八块布(身顷两块、袖两块、衽两块、地襟一块、共襟一块),以量体得出的寸法缝合。多出的缝份不裁去,而是用暗针和衣身缝合。一条反物裁成和服后仅剩下长方形的一条余布,称为“端切”(はぎれ)。和裁的缝制要求从外侧无法看到任何针脚,从内侧仅能看到背、两胁连结的缝线,而看不出缝合缝份的针脚。此外,身顷的剪裁会略长与最终的身丈,长出的部分缝合后固定在内部,称为内扬(うちあげ)。因此,所有和服理论上都可以一定程度上延长身丈、身幅、袖幅等尺寸,在物资匮乏的古代起到节省布料的作用。高价的和服在清洗时会将八块布全部拆开并重新缝合成一条反物,洗好后再次缝制成衣服。绘羽的和服甚至会在清洗后重新染色。

此外,裁制和服根据季节可分为以下几种制法:

- 袷(あわせ):有内衬的衣服,其内衬男女制法有别:男式通体为一体;女式分上下两部,在腰部上下缝合,上称“胴里”(どううら),下称“八挂”(はっかけ)。[27]传统在10月至5月间穿着。

- 単衣(ひとえ):比袷略轻薄的衣服,采用不透明的材料。,腰部以上无内衬,腰部以下可以加缝不透明内衬,称为“居敷当”(居敷当て、いしきあて)。传统在6月和9月穿着。[28]

- 薄物(うすもの):采用透明的轻薄材料的衣服(代表材料有絽、纱、罗、麻、上布等[29]),可含或不含居敷当。

男女和服的主要区别有以下几点:

- 女式着物、浴衣胸部以下的部分会折起来,用腰纽固定住,这一部分叫端折(おはしょり)。端折以达到一定长度为美,如果较短则会让人觉得不成体统。男性、儿童和服不需要留出端折。

- 男子的和服与女子的一样拥有很长的袖底,但不同的是袖底朝向身体的一侧缝合,并与身体接合,只剩下末端二寸五分(约9.5公分)的位置未被缝上,称作“人形”(にんぎょう)。此外,胁线在袖子下整个缝合,因此衣服与袖子间完全没有开口(即没有女性和服的身八口、振八口)。

- 女物的襟较宽(约11.5公分),穿着时需要叠起来。浴衣亦经常叠好后缝制。男物的襟不需要叠,且比女物窄(约5.5公分)。

- 男式和服穿着时在腰部系带,女式在胸部。因此男式和服的内扬比女式和服低,襟也更长。

- 男式和服穿着时后颈部与襟紧贴,女式则将后襟向下拉,露出后颈,称为衣纹抜き(えもんぬき)。因此女式和服的襟在缝制时要向下缝数公分,称为“缲越”(くりこし)。

染织

中国出口日本的最高级织物称为名物裂,包括金襕银襕、缎子、锦、间道、风通、绍巴、金罗、印金等。[30][31]松平不昧《古今名物类聚》名物裂描绘了106种166裂织物。文化元年(1804)出版的《和汉锦繍一覧》中收录了多达342种织物。[32]缂丝(刻丝)在日本称为缀、缀锦、缀织。[33]明治以降,织工龙村平蔵和川岛甚兵卫潜心研究复原名物裂,将西阵织发扬光大。[34]西阵织包括爪搔本缀织、经锦、纬锦、缎子、锦缎、绍巴、风通织、模仿织、凹凸织、天鹅绒织、飞白花纹、以及茧绸等。通常用于制作能服饰、礼服、屏风、和服背腰带、和服、金线织花的锦缎。结鹿子是绞缬的一种。[文献 29]友禅染是以江户时代中期的绘法师宫崎友禅冠名的。他于17世纪末期在京都从事扇面绘画,并将绘画手法引入染织工艺,突破了小袖的刺绣和绞染的工艺界限。友禅染采用三角锥形的涩纸筒挤出“丝目糊”沿着纹样轮廓线挤置精细的线条,然后染出各部分的图案。[35]

和装织物主要包括西阵织、博多织、丹后缩缅、加贺绢、小千古缩、结城䌷、大岛䌷等等。[36]女子和服正装以御召缩缅为上品。长襦袢、挂里多用富士绢。和服正装传统上使用的材料为并幅(小幅)反物,多为日本经济产业大臣指定传统工艺品。传统反物的尺寸传承自唐代,在日本多以鲸尺测量。明治以来,一鲸尺法定为曲尺一尺二寸五分(约合37.9公分),反物布幅宽约为一鲸尺,长一反(三丈左右,约11–12米),故称反物,一反为一衣。现代由于多数人身高、臂长已超出明治年间的鲸尺标准,因此多数吴服屋会贩卖超过一尺布幅的反物,称为“特大号”(キングサイズ),具体幅宽40–42公分不等,布长亦延长到12.5米以上。

染印(江戸小纹、友禅、正蓝染、长板中形、型絵染、红型、伊势型纸、木版折更纱)、纺织(有职织物、罗、结城䌷、久留米絣、献上博多织、䌷缟织・絣织、䌷织、佐贺锦、缀织、经锦、纹纱)、刺绣、献上博多帯等相关染织技艺被列入日本重要无形文化财。[37][38][39] 和服的纹样分为有职纹样、有栖川锦、桐竹凤凰文、宝相花、唐草文、花菱、扇面、矢絣、七宝、青海波、万寿菊、四君子文样(兰、竹、梅、菊)、元禄模样、寛文模样、庆长模样等等。[40]

场合

和服着用的场合包括冠婚葬祭,即冠礼(成人式)、婚礼、葬礼、祭礼等人生重要节日。自室町时代时代,小孩年满三岁、五岁、七岁也会穿和服参拜神社、氏神宗祠。入学式、卒业式也流行穿和服。

进入21世纪,除了传统的祭典、仪式场合以外,和服开始成为一些爱好者的日常服饰。在日本和日本以外出现的和服社团开始拒绝着付教室制定的严苛标准,开始探索和服在现代时尚中的位置。[41]英裔和服研究家希拉·克里夫(Sheila Cliffe)认为:“越来越多的人出于兴趣爱好开始穿着和服。我们正在经历和服再一次的‘民主化’,回到我们所有人的身边。”[22]

除日本之外,和服也在海外日裔人士居住的地方为日裔所着用。近年来,一些非日裔出身的设计师也开始进军和服业界,并以各自的文化背景给和服带来了与日本传统截然不同的设计。

20世纪初期,很多持进步主义的中国知识分子前往日本求学,亦留下了他们穿和服的影像记载(如鲁迅、章太炎、秋瑾等人)。然而,由于2000年代以来,中国内地等一些地区开始产生公开的反日情绪,公开穿着和服会被视为亲日而遭到攻击,例如有激进反日份子将汉服误认为和服而加以破坏[42][43][44],甚至有警察以寻衅滋事为由将穿和服的女子带走[45]。但自2020年以来,在不少中国城市的换装自拍馆,亦出现了和服摄影的流行热潮,多以年轻女性和女学生为主力[46]。

注释

- 但在部分语境中和服与着物并非同义词,前者可统称各种日本传统服饰,后者特指现代基于小袖长着的装束。详见“样式”一节的介绍。

引用

- 《日本书纪·应神纪》:“三十七年春二月,戊午朔,遣阿知使主、都加使主于吴,令求缝工女。爰阿知使主等渡高丽国,欲达于吴。”

- 《日本国志》:“应神帝之初,得《论语》、《千文》于百济王仁。四十一年庚午,复遣阿知使主、都贺使主于吴,二人,汉孝灵皇帝之后也,魏受禅后,辟乱至倭。考庚午即西晋永嘉四年,其日吴者,意当时就吴地求之也。此事载日本《应神本纪》。求织缝女。抵高丽,高丽乃副久礼波、久礼志二人为乡导,及得工女还”。

- 《谣抄·吴服》郎咏上卷:“织锦机中已辨相思之字,捣衣砧上俄添怨别之声。”

- 《续日本纪·元正纪二》:“初令天下百姓右襟。”“戊子,始制定妇女衣服样。”

- 《续日本纪·元正纪三》:“太政官处分:‘朝廷仪式,衣冠形制,弹正、式部揔知糺弹。若其存意督察,自然合礼。顷者,文武官人,杂任以上,衣冠违制,进退缓惰。或彩绫著里,轻罗致表。或冠缨长垂,过越接领。或领曲细绫,露其胸节。或袴口所括,出其胫踝。如此之徒,其类稍多。台、省二司,明加告示.’”

- 《续日本纪·圣武纪二》:“庚午,诏曰:‘圣人大宝曰位。因兹向重明,以听民风。理财正辞曰义。所以裁衣裳,而齐时俗。安不之事,在予一人。自今以后,天下妇女,改旧衣服,施用新样。永言念兹,懋允所职,公卿百寮,岂不慎欤。’”

- 《续日本纪·称德纪五》:“又先者,袍衣以疋为限,天下服用不闻狭窄。比来,任意竞好寛大,至于裁袍更加半疋。袍袄亦齐,不弁表里,习而成俗。为费良深。自今以后,不得更然。”

- 《续日本纪·元明纪一》:“闰八月,庚寅朔丙申,制:‘自今以后,衣褾口阔,八寸已上,一尺已下,随人大小为之。又,衣领得接作。但不得褾口窄小,衣领细狭。’”

- 《续日本纪·元明纪二》:“十二月,乙未朔辛丑,制:‘诸司人等衣服之作,或褾狭小,或裾大长。又衽之相过甚浅,行趋之时易开。如此之服,大成无礼。宜令所司,严加禁止。又无位朝服,自今以后,皆著襕黄衣。襕广一尺二寸以下。’”

- 《政事要略》第67卷

- 《殊域周咨录》:“宋雍熙后,累朝皆至。熙宁以后,至者皆僧也。元世祖遣使招谕之,不至。命范文虎率兵十万往击之,至五龙山,忽暴风破舟,败绩。终元世不复至。”

- 《养老律令·衣服令》“诸臣礼服:三位以上。浅紫衣。四位。深绯衣。五位。浅绯衣。六位。深绿衣。七位。浅绿衣。八位。深缥衣。初位。浅缥衣。”

- 《幕朝古事谈》

- 姜弘重,《东槎录》:“其言考今观所谓公服。略如我国团领之制。而袖广如僧衫。旁无衽杀。但有两旁直缝。又为帖缝衣腰前后各七八寸许。以垂之。亦无所带。其色有红黑之差。世族最贵者黑色。而余皆红色。其次则用两幅为单衫而无袖。状如半臂。承之以袴。结束于腰。其次如我国道袍之类。而前无衽旁有裾。此皆尊前通用之服也。”

- 《德川幕府礼典录》

- 《武家诸法度》

- 《台德院殿御实记》

- 明治二年(1869)《吉田・藤野治彦家文书》“平民裆高袴割羽织着用可为胜手事。”

- 黑川道祐,1684年,《雍州府志》:“近世西阵人、中华の巧を傲いて金襕・缎子・襦子・细绫・趋纱・纹纱类、织らざるは无し”“所用之金襕以西阵野本氏为始、唐织以俵屋为本繊,伶人之装束、猿乐之衣裳,妇人之卧具用之、今繊成花鸟或菱花等杂品之纹、仿蜀江锦者也,故号唐纹纱类”

- 今井弘济、安积觉同,江户时代,《舜水先生行实》“甲寅,二年。先是上公使先生制明室衣冠,至是而成,朝服、角带、野服、道服、明道巾、纱帽、幞头之类也。”

- 德川光圀编《朱舜水先生文集》卷首自署

- 人见传《野服正制》

- 侍従へ服制更正ノ敕谕 (页面存档备份,存于互联网档案馆):“朕惟フニ风俗ナル者移换以テ时ノ宜シキニ随ヒ国体ナル者不抜以テ其势ヲ制ス。今衣冠ノ制、中古唐制ニ摸仿セシヨリ、流テ软弱ノ风ヲナス。朕太タ慨之夫レ神州ノ武ヲ以テ治ムルヤ固ヨリ久シ天子亲ラ之カ元帅ト为リ众庶以テ其风ヲ仰ク神武创业神功征韩ノ如キ决テ今日ノ风姿ニアラス岂一日モ软弱以テ天下ニ示ス可ケンヤ。朕今断然其服制ヲ更メ其风俗ヲ一新シ祖宗以来尚武ノ国体ヲ立ント欲ス。汝近臣其レ朕カ意ヲ体セヨ”

- 太政官达第六十五号“官吏通常礼服著用ノ场合ハ黑若シクハ绀色ノ上服”

- 《春台独语》

- 黑川道祐,1684年,《雍州府志》“凡以丝紧聚结绢帛为纹而后染所好之色。日干后解其丝,则所期之纹现存。其迹如鹿儿之皮纹,是总号鹿子目结云云。”

参考书籍

参见

外部链接

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads