热门问题

时间线

聊天

视角

咮龙属

来自维基百科,自由的百科全书

Remove ads

咮龙(属名:Minqaria,意为“喙”)是艾瑞龙族赖氏龙亚科鸭嘴龙类的一个属,来自摩洛哥晚白垩世(马斯特里赫特阶)的奥勒德阿卜杜恩盆地。属下包括单一物种鹜咮龙(M. bata),所知于部分颅骨。[1]

Remove ads

发现与命名

咮龙正模标本MHNM.KHG.1395发现于摩洛哥奥勒德阿卜杜恩盆地(上第三层,西迪彻纳恩地)的沉积物中。标本由部分颅骨组成,包括右颌骨、左齿骨及脑壳。[1]

2024年,朗里奇等人据此化石遗骸描述了艾瑞龙族鸭嘴龙科新属新种鹜咮龙(Minqaria bata)。属名Minqaria在阿拉伯语中意为“喙”。种名bata在阿拉伯语中意为“鸭子”。[1]

描述

估计该属长约3.5米(11英尺)、重约250千克(550磅),体型与同时期的近亲异客龙相仿。鉴于脑壳骨骼业已融合,正模标本很可能属于一只成体,尽管尺寸较小。该属可根据颅骨和牙齿上的几处特征与其它艾瑞龙族进行区分。[1]

分类

朗里奇等人(2024年)将咮龙加入系统发育分析,发现其属于鸭嘴龙科演化支艾瑞龙族,且处在一个包括同在奥勒德阿卜杜恩盆地发现的异客龙及其它摩洛哥赖氏龙亚科的演化支中;它们在系统发育分析中通过单一生物地理特征联系在一起。分支图如下:[1]

| 赖氏龙亚科 Lambeosaurinae |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

古生态学

正模标本发现于摩洛哥中北部奥勒德阿卜杜恩盆地的磷酸盐中。磷酸盐属近岸海洋环境,为鲨鱼、(硬骨)鱼、沧龙及其它海生爬行动物所主导。恐龙较为罕见,但仍发现了至少三种鸭嘴龙科(包括同为艾瑞龙族的异客龙)、大型阿贝力龙科彻纳恩龙、两种其它可能不同的小型阿贝力龙科及一种未命名的泰坦巨龙类。[2][3][4]摩洛哥赖氏龙亚科化石分属于各种体型的个体(包括咮龙正模标本),表明鸭嘴龙类在该生态系统中数量众多且具有多样性。[1]这些恐龙生存于距白垩纪-古近纪边界及灭绝恐龙的希克苏鲁伯事件约一百万年前的白垩纪最末期(晚马斯特里赫特阶)。[5]

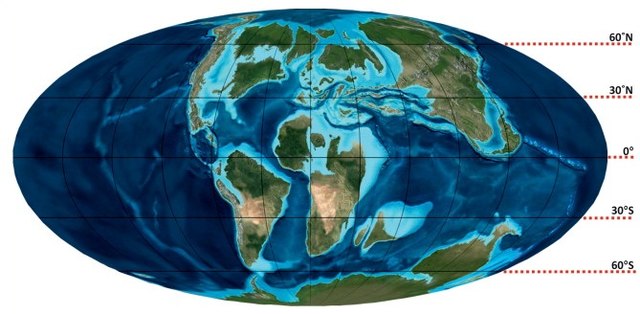

鸭嘴龙类,即咮龙所归入的分类群,在与之同时期的异客龙被发现前从未在非洲有过记录,两者最近的赖氏龙亚科近亲也均来自欧洲。鉴于这一分类地位及晚白垩世陆海重构,欧洲与非洲间的海洋扩散被视为非洲存在咮龙、异客龙等鸭嘴龙类的唯一可行解释。尽管海洋扩散已被视为欧洲鸭嘴龙类扩散的方式,但不能排除间歇性陆地连接作为扩散手段的可能性。欧洲和非洲之间更主要的海洋屏障以深水为特征,使异客龙成为该现象的更有力证据,因为不同条件可能会减弱屏障,但无法完全消除屏障。海洋扩散作为赖氏龙亚科扩散模型的进一步证据,亦在于更完整区域间动物群交流(陆桥扩散)的缺乏。可能的扩散方式包括游泳、漂浮或漂流(动物站在漂浮的残骸或植物上迁徙)。对于大型动物来说,漂流是不太可能的,但是年轻的鸭嘴龙类有可能用这种方式迁徙。[5]

更广泛来讲,咮龙所栖息的北非生态系统马斯特里赫特动物群与冈瓦纳古陆北部动物群——即南方大陆动物群——在生物地理学上的联系,可能比欧洲及北半球其他劳亚古陆北部大陆动物群还要密切。劳亚动物群以暴龙科及食植虚骨龙类为特征,而冈瓦纳则像摩洛哥那样由泰坦巨龙类和阿贝力龙类所主导。尽管如此,还是注意到了一定程度的特有现象,类似于其它冈瓦纳大陆。一种来自西迪·达奥尼(Sidi Daoni)地区的小型阿贝力龙类与南美或印度的阿贝力龙类不同,但可能与生存年代较早的白垩纪北非物种或体型相仿的欧洲物种近缘;[3]同样,彻纳恩龙可能代表一个与其它已知阿贝力龙科不同的谱系。[2][3]相反,其它来自南美的冈瓦纳动物如甲龙类、半鸟亚科、薄板类及大盗龙类在非洲没有记录。这种特有现象可以解释为前冈瓦纳超大陆分裂成越来越遥远的大陆块,导致不同南部大陆祖先共存的动物群变得截然不同。即使在非洲大陆内部,连接欧洲特提斯海和几内亚湾的跨撒哈拉海道的存在,可能将北非动物与非洲大陆更南区域隔离开来,如肯尼亚的化石产地,而摩洛哥本身可能就是一座孤岛。[3]

Remove ads

参见

参考资料

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads